双歧杆菌三联活菌散治疗新生儿继发乳糖不耐受症的临床疗效和病情康复情况

韦敏,甘轶文

南京医科大学附属江宁医院新生儿科,江苏南京 211100

婴幼儿腹泻病为全球性的一项重大公共健康问题,特别是发展中国家,该病表现尤为显著,由于腹泻病而导致死亡的儿童每年大概有500 万。在我国,小儿腹泻已经成为“小儿四病”之一,其余三病分别为小儿贫血、肺炎以及佝偻病[1]。儿童患有腹泻病的原因较为复杂,患儿年龄也相对较小,致使其病原学因素也变得尤为复杂,而由婴幼儿乳糖酶缺乏诱发的继发乳糖不耐受症为导致儿童腹泻病的重要因素之一[2]。国外有学者经研究表示,50%~77%左右的急性腹泻婴幼儿可以诊断为乳糖不耐受,其中继发乳糖不耐受症最为常见,而由轮状病毒性肠炎诱发的继发乳糖不耐受症发病率最高[3]。为保证继发乳糖不耐受症患儿生命健康安全,减少病死率,越来越多的医学工作者及组织对新生儿继发乳糖不耐受症的治疗及预防有所关注[4]。基于此,本研究从南京医科大学附属江宁医院于2020年1月-2021年12月期间收治的新生儿继发乳糖不耐受症患儿中随机选择87 例作为研究对象,对双歧杆菌三联活菌散的临床应用效果展开探究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择本院收治的87 例新生儿继发乳糖不耐受症患儿作为研究对象,并选择信封法将所选患儿分为对照组43 例及治疗组44 例,对照组男21 例,女22 例;年龄1~26 d,平均(13.52±2.15)d;胎龄34~41 周,平均(37.52±0.52)周。治疗组男24 例,女20 例;年龄1~26 d,平均(13.51±2.16)d;胎龄34~41 周,平均(37.53±0.51)周。两组患儿基本资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已通过本院医学伦理委员会审批。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①尿半乳糖浓度低于1 mmol/L 者;②轻度脱水、酸中毒或电解质紊乱者;③病程在30 d 内者;④每日腹泻次数超过3 次者;⑤均自愿参加研究并由患儿家属对相关保密协议签署。

排除标准:①黏液及脓血便新生儿;②发病前或发病后使用过抗生素新生儿;③为过敏性腹泻新生儿;④存在严重脱水或电解质紊乱新生儿。

1.3 方法

两组患儿均接受低乳糖配方奶进行喂养。

对照组在接受低乳糖配方奶进行喂养基础上,给予其蒙脱石散(国药准字H20083304,规格:3 g×10 袋)进行温水冲服,3 次/d,1 g/次。

治疗组则给予低乳糖配方奶+双歧杆菌三联活菌散,双歧杆菌三联活菌散(国药准字S10970104,规格:2 g×6 袋/盒)温水冲服,2 次/d,0.5 g/次。

1.4 观察指标

记录并对比两组患儿治疗后止泻时间及住院时间。

将全国腹泻病防治学术研讨会于1998年5月所制订的《急性腹泻病的疗效判定标准》对患儿临床治疗效果展开评估:治疗完成2~3 d 后,精神和食欲均完全恢复到正常,腹泻和吐奶症状完全消失,大便次数和性状均恢复正常,水电解质紊乱均得到纠正,即治愈;治疗完成2~3 d 后,腹泻和吐奶症状有所减轻,精神和食欲得到改善,水电解质紊乱情况基本得到有效纠正,即有效;完成治疗3 d 后,症状并未改善,部分产生加重情况,即无效。总有效率=(治愈例数+有效例数)/总例数×100.00%。

1.5 统计方法

采用SPSS 26.0 统计学软件对数据进行分析,计量资料经检验符合正态分布,采用(±s)表示,组间差异比较进行t检验;计数资料采用[n(%)]表示,组间差异比较进行χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿治疗时间有关指标比较

相较于对照组,治疗组止泻时间及住院时间均更短,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患儿治疗时间有关指标对比[(±s),d]Table 1 Comparison of treatment time related indicators between two group of children[(±s),d]

表1 两组患儿治疗时间有关指标对比[(±s),d]Table 1 Comparison of treatment time related indicators between two group of children[(±s),d]

组别对照组(n=43)治疗组(n=44)t 值P 值止泻时间3.87±1.54 3.01±1.38 2.745 0.007住院时间4.17±1.51 3.39±1.32 2.567 0.012

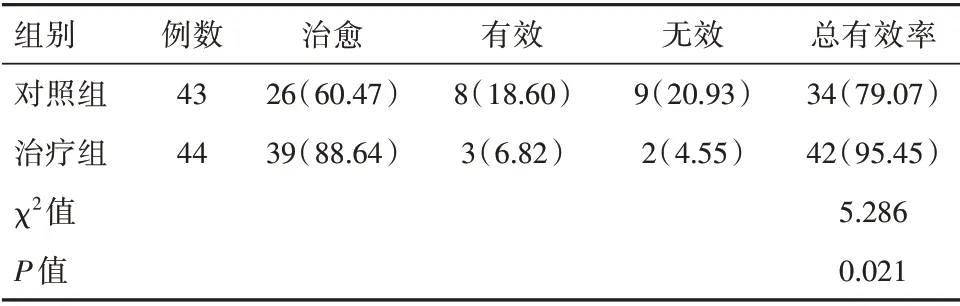

2.2 两组患儿临床治疗效果比较

相较于对照组,治疗组临床治疗总有效率明显更高,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患儿临床治疗效果对比[n(%)]Table 2 Comparison of clinical treatment effect between two groups of children[n(%)]

3 讨论

在人乳中作为唯一双糖存在的乳糖,不仅是牛奶等乳制品中主要的碳水化合物,还是给予婴幼儿能量的重要成分之一。在机体摄入乳糖后,小肠内乳糖酶会将其分解成为半乳糖及葡萄糖,从而被机体吸收[5]。人体吸收到的半乳糖为人类脑及神经组织中所存在的糖脂质构成主要成分,说明在婴幼儿脑发育过程中,半乳糖具有重要作用。当机体内乳糖酶缺乏亦或者乳糖酶活性降低时,会导致乳糖在肠道内无法分解,从而滞留在肠道,高渗物质随之形成,在一定程度上还会损伤患儿肠黏膜;在肠腔内渗透压升高时,肠腔内会流入细胞外液水分,导致肠腔内液体量有所增加的同时,肠蠕动速度加快,进而诱发渗透性腹泻;而未被消化掉的乳糖则会到达末端回肠和结肠,部分乳糖则会被细菌发酵,生成短链脂肪酸及气体,进一步增加肠腔内的渗透压,从而产生肠鸣、腹痛、直肠气体,部分情况较为严重的患儿则会出现脱水性酸中毒[6-7]。上述症状产生时可称其为乳糖不耐受症,未产生上述症状者,则可称作乳糖吸收不良亦或者乳糖酶缺乏。

国外于20 世纪50年代便开始出现与婴幼儿乳糖不耐受症有关内容的报道,在80年代后我国学者对婴幼儿乳糖不耐受症的关注度才有所提升,但到目前为止,我国有关该病的权威报道依旧不多。种族以及年龄均对乳糖不耐受症的发病情况具有一定的影响,而性别对于该病的发病率则不具有任何影响[8]。国外曾有学者进行相关调查,调查结果提示欧洲人后裔、北欧人后裔、印度次大陆西部居民后裔患有乳糖不耐受症的概率较低[9]。我国有学者曾根据国内外有关研究结果展开相应研究,并得出下述结论,年龄低于2 周岁儿童患有乳糖不耐受症的概率较低,随着年龄的增长,乳糖不耐受症发生率也会有所增加;相较于其他种族人群,黄色人种患有乳糖不耐受的概率较高[10]。

有学者曾将发病原因作为主要依据,从而将乳糖酶缺乏分为4 个类型,分别为原发性、先天性、继发性以及发育型,其中原发性乳糖酶缺乏则是指处于新生儿期便患病的人群,有学者经过研究,结果显示出生1 个月内的婴儿就存在腹泻症状的可能;继发性乳糖酶缺乏即指由于多种因素致使肠道受到损伤而引发的乳糖酶缺乏现象,其中包括长期腹泻、肿瘤化疗及急性肠胃炎等,任何年龄段的儿童均有可能患有继发性乳糖酶缺乏,其中婴幼儿时期儿童发病率最高;先天性乳糖酶缺乏在临床中相对比较罕见,21 世纪前较为常见,而先天性乳糖酶缺乏的新生儿是不能够存活的;发育型乳糖酶缺乏即指胎龄<34 周的早产儿存在相对性的乳糖酶缺乏情况[11-12]。另外,曾有学者将婴幼儿乳糖不耐受症分为3 个类型,分别为初级乳糖不耐受、继发性乳糖不耐受以及先天性乳糖不耐受,其中初级乳糖不耐受这一情况主要发生在婴幼儿断奶后;而炎症、HIV 感染、肠道疾病以及腹泻等则是诱发先天性乳糖不耐受的主要原因,先天性乳糖不耐受则主要源于遗传因素。该学者表示,不管是哪一种类型的乳糖不耐受症,产生主要原因均是因为婴幼儿肠道部分解剖结构存在缺陷及辅因子缺乏,进而导致肠道无法正常吸收乳糖成分所致[13-14]。

双歧杆菌三联活菌散为临床广泛应用的治疗急慢性腹泻和胃肠功能紊乱的药物之一,该药物中含有双歧杆菌、嗜酸乳杆菌以及屎肠球菌,其主要作用为调理肠道菌群、补充肠道正常菌群,并改善菌群易位情况,同时在一定程度上抑制肠道的致病菌及有害细菌[15]。由于三联活菌散属于一种活菌抑制,因此,在储存时需要避免高温,冲服该药物时禁止用超过42℃的热水,避免影响活菌活性,从而导致药物失效。由于该药物属于活菌制品,因此,在对该药物进行服用时,需要与抗菌素分开,避免抗菌素将活菌杀灭[16]。另外,还有一些药物,如鞣酸类药物及铋剂等,同样对三联活菌散的吸附活菌或活菌活性存在抑制作用,因此,在服药时需注意将其分开服用,从而达到最佳治疗效果[17]。本研究结果显示,相较于对照组,治疗组总有效率较高;治疗组治疗后止泻时间及住院时间均短于对照组(P<0.05)。说明给予新生儿继发性乳糖不耐受症患儿双歧杆菌三联活菌散展开治疗,可缩短其治疗时间、止泻之间及住院时间,患儿家属身体、心理、精神及经济负担均有所缓解。本研究结果显示,相较于对照组临床治疗总有效率79.07%(34/43),治疗组95.45%(42/44)更高(P<0.05)。本研究结果与乔瑞君[18]研究中的结果相似,其选择114 例轮状病毒肠炎继发性乳糖不耐受婴幼儿作为研究对象,将其分为对照组(n=57)及观察组(n=57)展开研究,对照组及观察组患儿临床治疗总有效率分别为71.93%(41/57)、94.74%(54/57),相比对照组,观察组明显更高(P<0.05)。双歧杆菌三联活菌散作为最为常用且常见的益生菌制剂之一,可促使乳制品中乳糖含量有所降低,起到辅助酵解乳糖的作用,并产生乳糖酶,减轻乳糖不耐受症状。研究结果说明双歧杆菌三联活菌散治疗继发性乳糖不耐受症效果极佳,具有较高安全性。

综上所述,选择双歧杆菌三联活菌散治疗新生儿继发性乳糖不耐受症的临床效果显著,值得进一步在临床中展开推广应用。

——壳聚糖固定化乳糖酶条件的优化