玉米‖大豆对作物生长发育与产量形成的影响

唐兴勇,申磊,王秀媛,曲慧杰,孙雪莹,刘政,宿可,刘婷婷,尉雯雯,张帅,王家平,程志博,张伟

(石河子大学农学院,新疆 石河子 832003)

中国是一个农业大国,拥有陆地面积约960万km2。我国现有约14.12亿人口[1],耕地面积仅为1.33亿公顷左右,人均耕地面积不到世界人均耕地面积的1/3[2]。人口众多、粮食需求量大、耕地资源匮乏,导致我国农业生产压力巨大,因此需要最大化利用有限的土地资源,实现最大生产效益。而间作正是在同一块耕地上种植两种或两种以上作物,由于种间关系发生变化[3],在时空竞争、时间互补、养分竞争与促进等方面表现出促进或者竞争关系[4]。研究表明大面积的种植单一作物还易造成植物病害的流行、土壤养分偏耗、土地生产力的下降及加速土壤退化[5]。间作种植系统早在古代就发展了起来[6],现今,间作种植技术得到普及,粮食作物与经济作物、饲料作物、绿肥作物的间作得到迅速发展,其中以禾本科作物与豆科作物间作最常见。

玉米和大豆都是我国重要的粮食作物,玉米‖大豆是我国常见的禾本科和豆科植物间作。陈光荣等[7]研究表明,玉米‖大豆可使土地利用率提升34.0%,单位面积产量是单作的1.28倍,更有利于农民盈利。大豆根瘤有固氮作用,合理的种植模式可提升大豆固氮能力。肖焱波等[8]研究表明,豆科作物与其他类作物间作时存在“氮转移”现象,可提升间作大豆整体的固氮量。而禾本科作物玉米对氮的需求量和吸收能力大于大豆,种间竞争可提升根系活力,促进大豆根瘤固氮能力,从而提高间作大豆整体固氮量;张晓娜等[9]和王雪蓉等[10]研究表明,玉米‖大豆有利于玉米干物质向果穗分配与积累,不利于大豆干物质向荚果分配与积累;张向前等[11]研究表明,在施肥或不施肥条件下,玉米‖大豆可提高玉米的生物产量和经济效益。因此研究玉米‖大豆对提高土地利用率,提升产量和经济效益有重要影响。

前人对玉米‖大豆的研究主要集中在产量及经济效益上,而对玉米‖大豆系统中影响玉米和大豆植株生长发育及产量形成方面的研究较少。本研究通过对玉米‖大豆对农艺性状和生理特性的影响,探究北方干旱地区滴灌条件下玉米、大豆的农艺性状指标,产量构成因子,生理特性影响及根系形态结构与分布特征,明确其增产机理,建立适合干旱地区的种植方法,为稳定提高土地生产能力和促进干旱地区农业可持续发展提供重要依据。

1 材料与方法

1.1 试验区简况

试验于2021年4月—9月在石河子大学北苑新区农学院试验站(44°19'N,86°03'E)进行,玉米供试品种为新玉93号,大豆供试品种为新大1号。

试验地土壤为沙壤土,0~20cm和20~40cm的土壤容重分别为1.28g·cm-3和1.31g·cm-3,土壤全氮含量为0.72g·kg-1、有机质含量为11.27g·kg-1,碱解氮含量为58mg·kg-1、速效钾含量为204mg·kg-1、速效磷含量为51.7mg·kg-1。

1.2 试验设计

1.2.1 种植方式

于2021年4月初开始播前整地,采用膜下滴灌种植方式,膜宽1.4m,1膜2管4行,于4月25日开始播种,玉米一穴两粒、大豆一穴一粒,单、间作玉米统一株行距:株距25cm,行距40cm;单、间作大豆统一株行距:株距10cm,行距40cm。采用单因素随机区组设计,设置1种间作组合和2种作物单作,分别为:玉米‖大豆和单作玉米、单作大豆,田间排列如图1所示。

图1 作物种植模式分布图Figure 1 Distribution of crop planting patterns

1.2.2 样品数据采集

从5月15日起每隔两周进行一次田间农艺性状的采集并记录数据,期间陆续进行室内试验,于9月中旬进行产量测定。

1.3 测定指标与方法

1.3.1 根系数据采集

在玉米、大豆的取样时期,在各处理中选取长势一致的作物,使用根钻获取0~20cm、20~40cm的土样,每个模式3次重复,实验室内将土样清洗干净,用镊子将根样挑出,并将根样整齐摆放在带有1cm2正方形方格的A4白纸上进行拍照,再用WINRHIZO 2020a获取植株相应土层的根长参数。

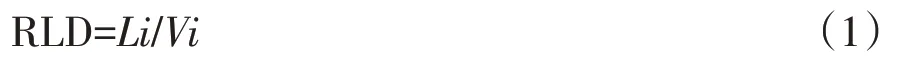

用测得的根长,根据取根时的区域体积(根钻内体积),及相应土层深度进行分层计算,用每个区域的根长除以相应的体积得到各个区域玉米和大豆的根长密度(RLD),具体计算如下:

式中,Li表示对应的总根长:Vi表示对应土体体积。

1.3.2株高

单间作条件下每种作物选择3个取样点,每个样点选取长势一致连续的5株植株,用卷尺对其进行测量,计算平均值。地面到玉米顶端为玉米株高,子叶节到大豆生长点为大豆株高。

1.3.3 叶绿素含量(SPAD值)

每个处理选取连续的5株作物,利用SPAD-502叶绿素仪分别测量玉米棒三叶、大豆冠层叶片的SPAD值,每张叶片测定3次取平均值。

1.3.4 产量测定

采用1×1样方法,随机选取3个样方,分别记录单间作玉米、大豆的产量构成因子并计算产量。

1.3.5 间作优势

土地当量比(LER)是衡量间作产量优势的的一项指标,玉米与大豆间作时,其表达式为:

LER>1,表明间作具有产量优势;LER<1为间作劣势。

1.4 数据处理

利用Microsoft Excel 2019分析处理数据,采用SPSS 20.0进行方差分析,用Sigmaplot 12.5绘图。

2 结果与分析

2.1 各处理作物株高动态变化

如图2所示可知,间作玉米的株高显著高于单作。玉米在5月15日—7月26日快速增长,在7月26日—8月30日缓慢增长。间作玉米的增幅在6月15日最高为76.46%,8月30日增幅最低为5.07%;单作大豆的株高显著高于间作大豆,且大豆生长趋势为5月15—5月29日缓慢增长,5月29日—7月26日快速增长,7月26日—8月30日缓慢增长。间作大豆降幅在6月15日最高为42.95%,5月29日降幅最低为2.08%。

图2 单间作玉米、大豆的株高变化Figure 2 Plant height changes of maize and soybean under monoculture and intercropping

2.2 各处理作物功能叶片SPAD值分析

如表1所列可知,间作玉米SPAD值在6月15日显著低于单作,在7月26日显著高于单作。间作玉米SPAD值变化趋势是呈增→减→增→减的双峰型曲线,在5月29日和7月26日达到峰值,分别为49.20和48.50。单作玉米SPAD值变化趋势是呈先增大后减小的单峰型曲线,并在6月15日左右达到峰值52.36。

单间作大豆均呈增→减→增→减的双峰型曲线,且单作大豆各取样时期SPAD值明显高于间作。单作大豆的SPAD值在5月29日和7月26日达到峰值,分别为43.56和45.22,单作大豆SPAD值在5月15日、6月15日、8月12日分别显著高于间作。间作大豆的SPAD值在5月29日和7月26日达到峰值,分别为40.94和44.06。

2.3 各处理作物地下部根系形态特征分析

如图3所示可知,随取样时间推进,各土层植株根系RLD值呈上升趋势;土层深度增加,根系RLD值呈下降趋势。间作玉米0~20cm土层RLD值在7月8日和8月2日显著高于单作,增幅分别为21.14%和95.04%;间作玉米0~20cm土层RLD值在6月15日高于单作,增幅为20.39%,差异不显著;间作玉米20~40cm<RLD值在6月15日和7月8日高于单作,增幅分别为57.14%和21.31%,差异不显著;间作玉米20~40cm<RLD值在8月2日显著高于单作,增幅为115.91%。

6月15日、7月8日和8月2日,间作大豆0~20cm和20~40cm土层RLD值均显著高于单作,其中0~20cm增幅分别为213.33%、129.17%、57.15%,20~40cm增幅分别为160.00%、85.00%、117.65%。

2.4 各处理作物产量构成因素对产量影响分析

如表2所列可知,间作玉米的每穗粒数显著高于单作,增幅为34.25%;单间作玉米的千粒重差异不显著,间作玉米增幅为6.67%。间作大豆的每株荚数显著低于单作大豆,降幅为34.77%;间作大豆的每荚粒数和千粒重低于单作,差异不显著,降幅分别为1.64%和10.67%。

LER=(5587.62/7806.62)+(1465.04/2282.01)=1.36>1

间作增产率=(1.3578-1)×100%=35.78%

3 讨论

(1)株高是衡量作物生长速度的标志,能在一定程度上表示作物的生长状况[12]。株高还影响着作物的光和作用能力,株高越高,植株对光能的捕获能力越强,作物的光合速率越快[13]。本研究表明,间作玉米的株高显著高于单作,说明间作有效提升玉米株高,并进一步提升玉米光合速率,从而提升产量;间作大豆的株高显著低于单作,因此间作大豆光合速率下降,导致减产。这与前人研究相似[14]。

(2)叶绿素是植物进行光合作用的物质基础,其含量大小决定作物光合作用能力的强弱[15],根据SPAD值变化可对作物产量、蛋白质含量进行相关性预测[16]。本研究表明,间作玉米的SPAD值显著高于单作,间作大豆SPAD值显著低于单作,原因是间作玉米的株高更高,对光能利用率更高;间作大豆在遮阴条件下大多数叶片捕获光能减少,叶绿素合成受阻,叶片中叶绿素含量减少,SPAD值降低。

(3)根系是植物从土壤吸收水分、养分供给植物生长发育所需的重要途径[17]。根系的生长状况,可直接影响地上部分作物的生长发育情况。根系发达植物可从土壤中汲取更多的养分。玉米‖大豆种植方式下,作物根系间的相互作用起主导地位,研究表明[18],玉米‖大豆中玉米对资源的竞争力强于大豆。本研究表明,玉米和大豆间作能显著提升玉米和大豆各土层的RLD值,间作玉米RLD值在水平空间结构上的生态位显著高于单作玉米,间作大豆RLD值在水平和垂直空间结构上的生态位显著高于单作大豆,原因是间作中地上互作促进禾本科的营养吸收和群体养分积累,提升玉米的根系活力,促进玉米根系总根长的增加[19],而作为竞争力弱势的间作大豆,需要从土壤中汲取更多的养分,因此向水平和垂直方向生长来维持生长发育。

(4)从作物产量构成因素角度来看,间作显著提高玉米的每穗粒数,显著降低大豆的每株荚数;提升玉米的粒重,降低大豆的粒重;从而使得玉米产量增加,大豆产量降低。玉米‖大豆这种高低错位的空间种植方式,使得间作玉米中下层叶片对光能的吸收面积增大,进而提升间作玉米的光合速率,增加玉米的干物质积累,进而提升穗粒数和粒重来实现增产的原理。土壤中氮素含量过高会抑制根瘤固氮,随着土壤中氮素含量的增加,根瘤固氮酶的活性和大豆血红蛋白含量显著减少,大豆根瘤的固氮能力显著下降,大豆根瘤固氮受到抑制[20]。大豆根瘤生育期所固的氮正好可为玉米生长发育提供氮素,土壤中氮素含量下降,根瘤固氮能力提升,根系活力提升,进一步提升根瘤的固氮量。本研究中,间作大豆由于受到玉米的遮阴作用,间作大豆叶片的SPAD值显著降低,叶片中叶绿素含量水平减少,光合速率降低,光合同化产物干物质积累量减少,影响间作大豆生长发育,造成间作大豆减产。本研究中,玉米‖大豆的LER=1.36>1,增产率为35.78%,说明玉米‖大豆种植模式能有效提升间作土地的产量优势。

4 结论

本试验表明,间作显著提升玉米的株高、SPAD值,玉米和大豆高低错位的空间分布,增强玉米中下层叶片的光合作用,提高光合速率,有利于干物质积累量的增加;受间作玉米的遮阴作用,间作大豆的株高、SPAD值显著降低,叶片光能截获量减少,光合速率降低,干物质合成受阻,因此大豆的结荚数和粒重降低,造成产量降低;玉米和大豆之间的相互竞争关系,促使根系活力提升,扩大了玉米和大豆根系的空间分布范围。