科研成果不上书架,就上货架

朱强

希望我们将来的研究成果要么能够上书架,要么能够上货架,这个理想,将是我为之奋斗的终身追求!

唐从辉:

出生日期:1991年1月

出生地:湖北省仙桃市

就读院校:本科就读于华中科技大学,直博北京大学

工作单位及职务:华中科技大学化学与化工学院研究员、博士生导师

生活便是寻求新知识。

——化学家德米特里·伊万诺维奇·门捷列夫

兴趣爱好

踢足球、打篮球、打羽毛球

值得一读的书

《平凡的世界》《老人与海》《曾国藩家书》

崇拜的科学家

门捷列夫,他发明了元素周期表,

为化学发展作出了很大的贡献。

十年之后想成为什么样的人

我希望在自己的研究领域不断突破,研究成果要么能够上书架,要么能够上货架。

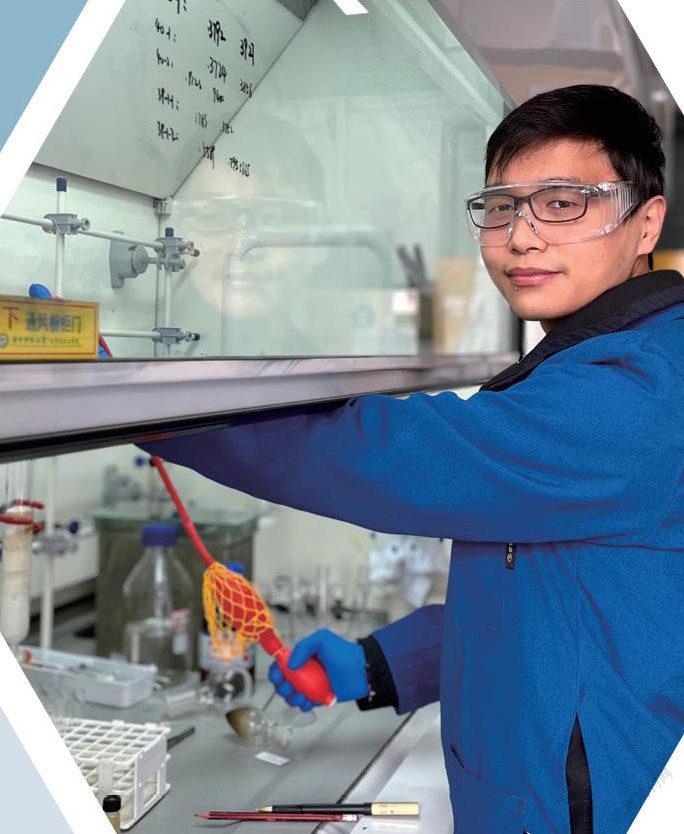

冬夜十点,褪去白昼的喧闹,华中科技大学的校园开始逐渐陷入寂静。而坐落于该校西校区的绿色合成与催化团队实验室却依旧灯火通明。此刻,身穿蓝色防护服的唐从辉正专注地将装有溶剂的蒸馏烧瓶从旋转蒸发仪上取下,日光灯映照在他佩戴的护目镜上,泛出一抹柔和的光泽。

唐从辉今年31岁,身为“90后”的他,如今已是华中科技大学化学与化工学院的研究员、博士生导师、课题组长。在他的眼里,化学拥有无穷的魔力,科研是一条令他乐此不疲的漫长旅途。“化学是我最喜欢的研究方向,我希望将自己的一生都投入到学习和研究中去,为化学的发展尽自己的一份绵薄之力。”

立志将名字写进课本

唐从辉出生于湖北省仙桃市。孩提时代的他是一个好奇宝宝,对周围的事物都抱有强烈的好奇心。那时他最喜欢搭积木,常常坐在屋里一玩就是一下午,因为这带给他一种用双手创造世界的快乐。如今看来,他和化学的缘分,也许在童年时就已经结下了。

“化学是一门研究物质组成和变化的学科。尤其是接触到有机化学以后,我发现能够用自己的双手实现微观下化学键的切断和重组,这种感觉简直就像搭积木一样有趣!”

升上中学之后,唐从辉幸运地遇到了一位富有激情、充满活力的化学老师,这也为他日后的“化学之旅”打下了良好基础。唐从辉至今还清晰地记得那个十几年前的下午,在高中的化学课上,当讲到苯环的结构被命名为“凯库勒式”,是为纪念化学家凯库勒时,老师突然合上课本,满怀希冀地望着全班同学,微笑道:“希望将来,我们在座的同学当中,也能走出一个化学家,研究出以自己名字命名的成果,写进课本和化学史。”

这句话令唐从辉热血沸腾,也坚定了他要当化学家的梦想。2007年,唐从辉考上华中科技大学应用化学专业,并在四年后以专业第一的成绩保送北京大学焦宁教授门下直接攻读药物化学博士。

“焦宁教授曾经对我们说,做科研,光有才华还不够,努力和热爱也缺一不可。”

北大读博期间,唐从辉废寝忘食地钻进实验室,成了一个名副其实的“科研宅男”。功夫不负有心人,这一时期,他一举夺得了“国家奖学金”“优秀博士论文”“学术创新奖”“北京大学学术十杰”等多项荣誉。从北大博士毕业后,唐从辉花费三年多时间先后前往德国和美国进行深造,并在学业结束后毅然放弃海外优越的条件回到祖国。

“我希望把我在国外学到的知识和技术带回国内,扭转目前我们核心技术受制于人的局面。华中科技大学是我的母校,在国外生活的这几年,我也时常怀念起校园里的一草一木,食堂的饭菜,还有学校旁边的东湖风光。希望能在这里,拾起过往的回忆,重新出发。”

向世界难题发起进攻

回到母校后,唐从辉从事的研究方向是基于能源和医药导向的绿色催化。一者是液体有机储氢,通过加氢反应将氢气储存在有机化合物中,形成稳定的氢有机化合物液体,当到达用户端时,可再通过催化反应使有机液体重新释放出氢气,实现高效的氢能储运。二者是探寻一些原子经济性更高的合成方法,构建药物分子的核心骨架。

目前,氢能储运被国际公认为是制约氢能产业发展的重大瓶颈之一。据中国《节能与新能源汽车技术路线图2.0》显示,2030—2035年,全国氢燃料电池汽车要达到100万辆,届时氢的需求量将高达每年60余万吨,而当前的高压气氢储运方式,效率低下且成本高昂,很难满足未来氢能源储运的需求。唐从辉正在进行的“液体有机储氢”研究,将致力于攻克这个重要难关。

“如今,在液体有机储氢的研究方面,我们在单位质量内可以释放的氢的质量已达到6%以上,还有很大的突破空间,同时我们也在尝试不断优化反应体系,增强实用价值。而在药物分子骨架研究领域,我们的课题组也有了新的突破,针对畅销药物分子中多种常见的氮杂环结构,我们开发了一类新型催化剂,将可以更为绿色、高效、便捷地合成这些分子。”

针对国际科技前沿的难题,唐从辉和他的团队果断发起了进攻,而对于自己研究方向的未来前景,他怀有美好的期待。“目前国家对新能源的扶持力度是非常大的。武汉是一个汽车城,早在2018年时政府就出台政策,力争在2025年成为‘世界级新型氢能城市。如今这里有许多的车企都在研发新能源汽车,氢能的发展将有望在未来成为主流。”

做科研,一刻也不能松懈

唐从辉和他课题组的学生们从早上8:30到晚上10:30,一周工作6天,有时,他周末也会来到办公室加班。这样的工作强度,比网友口中的“996”还要更大一些。

“做科研第一是要做好吃苦的准备,有时针对实验中的一个小细节,我们一天连续花费15个小时去进行攻关都是常态。第二是要时刻保持良好的心态,因为往往一个实验进行几十次、上百次,都无法得到满意的结果,有几回我们的研究刚刚出现曙光,却发现已经有别的科研者捷足先登了。”

唐从辉回忆起多年前在德国做博士后时的一段经历。那年,他加入德国的莱布尼兹催化研究所所长马蒂亚斯·贝勒(Matthias Beller)教授的团队,从事甲酸制氢的研究。此前,这一研究多利用贵金属进行催化,成本过高,而他们想利用廉价的金属钴实现理想催化。在前期漫长的半年时光里,实验室进行了大量的探索,同样的实验重复做了上百次,都未能如愿。那一阵子,整个团队都备受煎熬。“是不是研究方向错了?别的团队是否已经取得了突破性的进展?这样的研究还要不要继续下去?”大家心里都产生了类似的疑问。

每天拖着疲惫的身体回到公寓,临睡之前,唐从辉总会打开电脑,点开电影《肖申克的救赎》看上一小段。电影中,男主角安迪在绝境中二十年如一日的坚持和毅力令他深深动容。

最终,团队的实验研究终于迎来转机。在一次催化剂的制备过程中,实验室抛去传统方法另辟蹊径,调整了金属和配体的比例,得到了另一种微观结构完全不同的催化剂,取得了良好的催化效率,这一成果最终被顺利发表在《德国应用化学》上,受到了学界的广泛关注。

“做科研就像是在茫茫大山中寻找矿藏,你在找,别人也在找,时间不等人,所以我们一刻都不能松懈。”

永远年轻,永远精益求精

唐从辉除了带博士生和硕士生,也会给“00后”的本科生上课,在他的实验室里,年轻就是主旋律。

在实验室建立之初,为了缓解实验带来的疲惫,学生们在研究之余还会放一些流行音乐舒缓心情,其中的绝大部分歌唐从辉都会唱。

“我的学生都是清一色的‘90后和‘00后,一般来说94年、95年的比较多。我们相差只有几岁,平时交流起来非常顺畅,几乎没什么代沟。”

工作之余,脱去防护服,摘下护目镜,唐从辉就摇身一变,成了一个阳光大男孩。他喜欢和学生、同事们一起到运动场上踢足球、打篮球、打羽毛球、参加学校举办的“校园长跑节”,跑完5公里酣畅淋漓、汗如雨下,仿佛回到了本科时代在母校念书的时光。

每当有新的成员加入课题组,唐从辉就带着大家一起“下馆子”,欢迎新人的到来;有成员要毕业时,唐从辉也会举行小小的欢送会,为他们献上真诚的祝福。

“在教育教学上,我会对我的学生们保持一种传道授业的严谨性和专业性。现在的时代信息获取的渠道很多,我在给学生上课的时候,往往会把基础的知识点和国际上最新的研究成果相结合,让学生消化知识点的同时,紧跟目前最新的研究进展。而在日常相处中,我希望和我的学生们是一种亦师亦友的状态,在大家艰苦的科研之余,给大家营造一种家一般的温馨氛围。”

如今,唐从辉依旧带领着他的年轻战队一步一步脚踏实地行走在披荆斩棘的路上,当谈及他对未来的憧憬时,他回答道:“希望我們将来的研究成果要么能够上书架,要么能够上货架,这个理想,将是我为之奋斗的终身追求!”