论霍菲尔德分析范式下《公司法》中的信义义务

——一个分析法学的视角

黎晋宇

(中国政法大学 民商经济法学院,北京 100088)

一、问题的提出

信义义务是英美衡平法的伟大创造,一般认为起源于信托关系,而后拓展至律师与客户、医生与患者、丈夫与妻子、董事与股东等法律关系之中。但即便在英美法系,信义义务也被认为是“最不被理解的法律构造之一”,“英美法中最令人难以捉摸的概念之一”[1],其适用很大程度上是结果导向的,这也导致了“信义法的混乱”[2]。英美法也早有学者呼吁“根据法治的要求把信义义务讲清楚”[3],不能仅仅为了施加民事义务而捏造信义关系。

对于信义义务基本概念的探究,英美法学者做过很多尝试,也形成了财产理论、信赖理论、不平等理论、合同理论、不当得利理论、脆弱性理论、权力和自由裁量理论、重要资源理论等诸多观点[4],也不乏用霍菲尔德分析范式来解释信义义务的英美法学者[2]。

英美法学者找寻信义关系最小公因式的尝试一直没有停止过。律师与客户、医生与患者、董事与股东、信托人与受托人、合伙人之间、夫妻之间等信义关系之适用,都有一个共同点:要保护一个因为信任受信人(fiduciary),所以把自己的事务托付给受信人(beneficiary)的受益人。这种信任是出于对受信人力量(如经验、学识等)和信誉的肯定,也正是因为受信人力量更强,所以产生了委托-代理问题。为了解决该委托-代理问题,保障受益人对受信人的信任,英美衡平法创造出了信义义务。从制度经济学的角度来说,与合同强制执行制度类似,信义义务的适用是一个恰当的制度:创造信任和可预测性,禁止受信人不可预测的行为和投机行为,使社会中的人更易于进行建设性的合作[5]。而信义关系与合同关系的不同点就在于:信义关系比合同关系的外部性作用更大,会造成更广泛的社会、经济影响[2]。信义关系适用于特定需要合作的群体。若没有制度的保障,客户不信任律师群体、患者不信任医生群体、信托人不信任受托人,社会中各个最需要合作的群体丢失了信任,那么整个社会的效益就会大大降低。

我国《公司法》虽然没有将“信义义务”这一词语写进法条中,但通过借鉴信义义务下“忠实义务”和“勤勉义务”的表述,仍然可以认为引入了信义义务。然而,我们对于信义义务之适用仍亟待深入认识。在对上述基本问题缺乏更深入认识的前提下,面对当下信义义务的困境,如董事与债权人、控股股东与小股东之间是否构成信义关系,独立董事对公司股东应负有何种程度的信义义务等问题之时,可能会犯下英美法系同样存在的错误:对信义义务的滥用。当然,应当适用信义义务之处而不适用也是不对的。要想正确适用信义义务,明晰信义义务的基本概念和构造,可以从分析法学的视角切入,提炼出信义义务的最基本要件。对此霍菲尔德的分析范式可以给我们以较大启发。

二、霍菲尔德分析范式下的信义义务

霍菲尔德提炼出了法学推理的八个基本概念:权利(right/claim)、特权(privilege)、权力(power)、豁免(immunity)、无权利(no right/no claim)、义务(duty)、无权力(disability)、责任(liability)[6],其相互关系如下图所示:

这一套分析范式最早是霍菲尔德为了克服20世纪初以前的法官和法学家对信托与衡平利益的不充分分析而建立的,每个词的意义都与习惯用语不太一致。为了避免霍菲尔德基本范式与习惯用语的歧义,此处有必要对这些基本概念进行解释。权利(right/claim),即主张或请求的意思,与大陆法系中的请求权概念类似(Anspruch);与权利(right/claim)相关联的义务(duty),即一个人应当做或不应当做什么。特权/自由(privilege),即一个人可以做某事或不做某事的自由;与特权/自由(privilege)相关联的无权利(no right/no claim),即一个人无权要求相对人做某事或不做某事。权力(power),即一个人可以通过自己的行为创设与他人间的法律关系;与权力(power)相关联的责任(liability),即一个人应承受相对方用权力(power)创设的自己与他人间的法律关系。与权力(power)相反的则是无权力(disability),也可直译为无能力,即当事人无法改变其自身与对方当事人,或对方当事人与任何第三人的法律关系;与无权力(disability)相关联的是豁免(immunity),即当事人可以对抗他人对自己无权力(disability)的法律行为[7]。以上是霍菲尔德分析范式下法律推理的八个“原子”,是解释《公司法》信义义务的基础。

(一)衡平法下信义义务的概念

信义义务源自信义法的概念,通常指受益人对受信人施加信任和信赖,使其怀有最大真诚、正直、公正和忠诚的态度,为了前者最大利益行事。同时,受信人有义务为了受益人的利益无私地行为,且不能不公平地利用对受益人的优势损害后者的利益[8]。

加拿大最高法院在Frame v. Smith一案中的说理可以更进一步加深对信义义务的认识:“被施以信义义务的关系似乎有以下三个主要的特征:受信人在一定范围内可行使权力或自由裁量权;受信人可以单方面行使这种权力或自由裁量权以影响受益人的法律或实际利益;受益人对于受信人的权力或自由裁量权十分脆弱,或完全由受信人的权力或自由裁量权支配。”

但是这些定义似乎还不够准确。我们看到具有上述特征的信义义务完全可以套用到一些合同关系之中,但是英美法系中的合同法并没有关于信义义务之内容。此中原因是在合同关系中,各方主体都是个人(Individuals),合同内容一般只约束合同主体。然而在信义关系中,重要的有高度信任的社会交互和经济交互创造了一方对另一方的内在依赖性与独特的脆弱性,出现了委托-代理问题。为了保护这种脆弱的交互关系(Interaction),信义关系将个体利益置于更大的社会和经济目标之下。信义关系(Relationships),而非个体(Individuals),是信义法主要考虑的问题。这与合同法、侵权法和不当得利法等只注重私人利益、促进个体间各方当事人的正义的法律均不一样[2]。

与合同义务不同,信义义务不能仅通过当事人之间的约定而被排除适用。虽然当事人之间可以通过事前事后的约定或协商减轻忠实义务或注意义务,但是当事人对“信义义务之核”(诚实和善意)是不能约定排除的[9]。在英美法里的很多信义关系中,如律师和客户之间、受托人和受益人之间、夫妻之间、合伙人之间、LLC成员之间,他们之间的信义义务都是有成文法或判例明确确定了的。

综上,可以得到一个中间结论:信义关系中的受信人在一定范围内可行使权力或自由裁量权以影响受益人的法律或实际利益;受益人对于受信人的权力或自由裁量权十分脆弱,或完全由受信人的权力或自由裁量权支配;信义关系的维系需要较高程度的信赖,对于社会和经济有较大层面的影响;为了限制自由裁量权的运用,法律对被依赖一方施加忠实、勤勉为依赖方最大利益行事的义务,因而信义关系具有一定的法定性,当事人对“信义义务之核”(诚实和善意)不能约定排除。

(二)霍菲尔德分析范式下对《公司法》中信义义务的解释

与信义义务起源于英美法中的信托关系类似,霍菲尔德的分析范式也是为了能更好地解释信托关系而诞生的。霍菲尔德在介绍他的权利矩阵之时就举了信托关系中的例子:信托人将土地移转给受托人,受托人享有法律上的所有权(legal title),受益人享有衡平所有权(equitable title)。受托人有特权/自由(privilege)让自己拥有法律上的所有权(legal title)的土地贬值(waste),但是受益人拥有衡平所有权(equitable title),有权利(right/claim)要求受托人不能让土地贬值(waste)[6]。这虽然在内容上冲突,但是在道义逻辑的世界里,这些规范的逻辑形式并不矛盾[7]。

用霍菲尔德分析范式来看《公司法》,信义关系之所以会成立,是因为在自然状态中:董监高(即董事、监事、高管)拥有学识、经验上的优势,这使股东处于弱势。出于对董监高学识、经验等能力上的信任,股东将自己的财产或事务交由受信人董监高管理,让董监高为股东的最大利益服务。然而董监高在自己的自由裁量权内有特权/自由(privilege)选择处理股东财产的方式,股东则在事实上并不了解受信人的事务,对董监高的该特权/自由(privilege)处于弱势地位,处于事实上的无权利(no right/claim)状态。这就给了作为受信人的董监高利用作为受益人的股东之财产事务谋取私利的机会,形成了委托-代理问题。

与合同关系不同,信义关系具有更广泛的社会和经济性影响,这加重了委托-代理问题的消极后果。为了解决这种委托-代理问题,改变股东事实上无权利(no right/no claim)的状态,防范道德风险,保证受益人对受信人的信任,维持社会、经济的稳定发展,国家(state)用权力(power)制定法律保障信义关系中的信任,给受信人董监高施加了特权/自由(privilege)的反面——义务(duty)。于是,受益人股东对受信人董监高也变成了有权利(right/claim)的状态。具体而言,信义关系成立后,股东有权利(right/claim)要求董监高忠实、勤勉地为股东的最大利益行事,董监高对股东则有义务(duty)忠实、勤勉地为其行事;董监高有权力(power)处理股东的财产或事务,而相关联的股东则有责任(liability)配合董监高,让董监高处理自己的财产或事务,同时对董监高在自由裁量权(privilege)范围内的作为或不作为处于事实上的无权利(no right/no claim)状态。如此,信义义务就是三对关联关系:no right-privilege、right-duty和power-liability在受信人董监高和受益人股东身上的加总。

具体到《公司法》规范中,第147条(《公司法》最新修订草案第180条)明文规定了董监高的忠实义务和勤勉义务,用霍菲尔德范式对信义关系的法律构造解释,就是股东有权利(right/claim)要求董监高忠实、勤勉地为公司最大利益行事,而董监高则有义务(duty)忠实、勤勉地为其行事;董监高有权力(power)处理股东的财产或事务,如增资减资、公司的合并分立、公司章程的修改,而股东则有责任(liability)配合董监高,也有可能因董监高的权力(power)获得新的权利(right/claim)主张股份回购。当然,对于信义义务,有学者认为除了注意义务(Duty of Care)和勤勉义务(Duty of Loyalty)之外,还存在“行为要合法的义务”(the Duty to Act Lawfully)[10]和独立的“披露义务”(Duty of Disclosure)[11]。前者用霍菲尔德范式分析就是董监高对公司股东有义务(duty)合作地作为或不作为,而公司股东则对董事有要求合法地作为或不作为的权利(right/claim);后者则是董监高有义务(duty)向股东披露所有的,能使股东在公司合并时作出使自身利益最大化的决策的信息,股东则有权利(right/claim)要求受信人董监高披露公司在合并时,能使股东利益最大化的所有信息。

综上,霍菲尔德分析范式下的《公司法》信义义务可以归结为下表:

董事、监事、高级管理人员公司股东特权/自由(privilege):在职责范围内处理公司事务无权利(no right/no claim):处于事实上对董监高无权利的自然状态权力(power):处理公司的财产或事务,如增资减资、公司的合并分立、公司章程的修改等。这有可能产生新的法律关系责任(liability):配合公司事务的处理,也可以通过新的法律关系主张救济义务一(duty):忠实、勤勉地为公司最大利益行事权利一(right/claim):要求董监高忠实、勤勉地为公司股东最大利益行事义务二(duty):处理公司事务时要遵守法律、公司章程的规定权利二(right/claim):要求董监高处理公司事务时合乎法律、公司章程的规定义务三(duty):向股东披露所有的,能使股东在公司合并时能作出使自身利益最大化的决策的信息权利三(right/claim):要求受信人董事、监事、高管披露公司在合并时,能使股东利益最大化的所有信息

三、霍菲尔德分析范式对《公司法》现存信义义务问题的回应

信义义务本身概念的模糊性,使得其在实践中产生了很多问题。结合信义义务本身的概念和霍菲尔德分析范式,在此尝试对三个实践中的问题进行解答。在《公司法》修法之际,用霍菲尔德分析范式梳理这些问题有助于我们制定出正确的规则。

(一)董事与债权人是否构成信义关系

董事与债权人间不应当构成信义关系,信义义务不该在此适用。虽然我国《公司法》规定了董事对公司负有忠实义务和勤勉义务,但是对于董事是否对债权人负有信义义务,法律没有明文规定。有主张董事与债权人构成信义关系的学者从公司理论出发,认为如果绕开公司内外区分的窠臼,将公司看作是合同连接体,把债权人纳入组织法的考量中,适用信义义务似乎就可以成为对与债权人间合同的补充了。董事的过错构成了债权人损失的原因力,当公司制度无法保护公司债权人时,借助于董事信义义务的扩张,可以有效纠偏[12]。还有“公司属于谁”的问题。著名经济学家布莱尔认为,由于股东享有有限的责任,因此当公司的总价值降低到股东所持股票的价值等于零这一点时,债权人便成为剩余索取者。这是“利益攸关者理论”这一著名论断提出的基础[13]。很多学者也据此主张董事对债权人适用信义义务。然而,如此结果导向地适用信义义务危害的不是法人理论或其他,而是信义义务本身。

董事不应对债权人负有信义义务,其理由就寓于信义关系的概念中。董事与债权人之间不存在哪一方强势或弱势,现实中债权人的财产、学识、经验完全有可能比公司董事或其他实际控制人更强,不需要依靠董事的能力处理事务。债权人愿意将财产出借给债务人很大程度上是因为相信债务人能支付利息,利息的高低与董事等高管的能力或许有相关性,但这不是因果性。更何况,如果董事对债权人有义务(duty)忠实、勤勉地为股东的最大利益行事,披露可能对损害债权相关的利益冲突,且用权力(power)处理借款并要求债权人履行配合的责任(liability),那么会对董事为债权人的利益增添许多不必要的要求。

认为信义义务不应适用于董事和债权人之间的理由还在于:法官可以用民法上的诚信原则加以救济[14],以弥补债权人或员工在面对附合合同时谈判能力不足的窘境,而不需要适用信义法这种专注于保护需要特定群体之间的信赖的法律(如律师与客户、董事与股东等群体)来解决,这在美国法上已经得到支持。若董事应对债权人负有信义义务,该信义义务则与诚信原则有竞合之处。诚信原则和信义义务的区别在于:信义义务更加注重社会中特别需要信赖之群体的信赖保护,而诚信原则在民事关系中具有普适性;信义义务保护的关系具有广泛的社会和经济影响,诚信原则适用的条件更宽松,这是民事关系中的帝王条款;信义义务的具体要求是对受益人忠诚和勤勉,而诚信原则则是要求自己正当行使权利、履行义务。

诚信原则和信义义务有一点相同:都强调不得损害他人利益,在诚信原则中表现为民事主体行使权利、追求利益不得损害公共和他人利益;在信义义务中表现为受信人不得利用自己的权力使得受益人利益受损(包括积极的和消极的利益损失)。若董事对债权人负有信义义务,该种信义义务将适用范围扩大至特定需要保护的信义群体之外,强调董事追求权益不得损害债权人正当利益,那么信义义务与诚信原则便在“不损害债权人正当利益”的范围内产生了竞合。

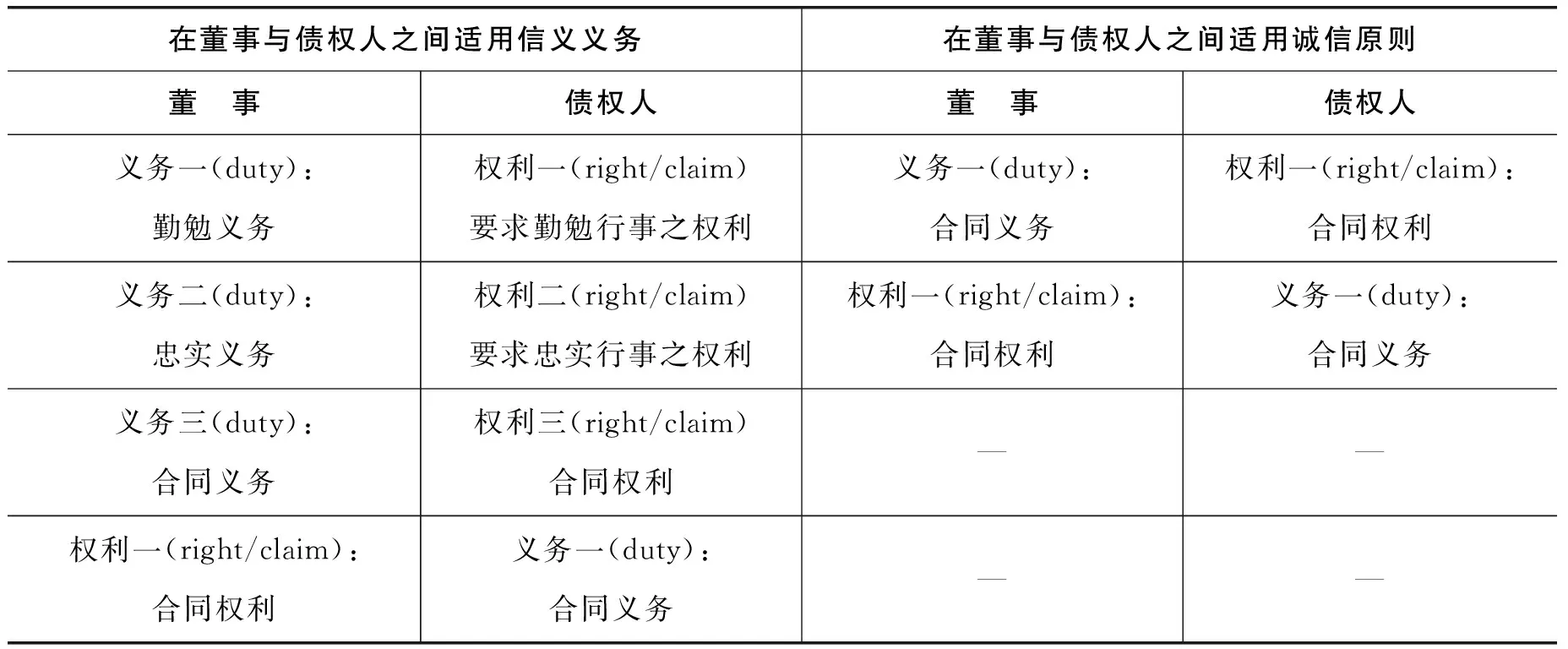

信义义务与诚信原则虽然在“不损害债权人正当利益”的范围内竞合,但是信义义务的要求比诚信原则更高。让董事对债权人负有过高要求的义务,付出过高的成本缺乏正当性。在适用信义义务的关系中,受信人行使权力或自由裁量权的成本会因信义义务的适用而高于其因此所能获得的利益——这也是防止滥用信义义务的重要理由[15]。董事与债权人本来就是权义对等的关系,再让董事承担信义义务,让董事忠实勤勉地为债权人最大利益行事,不得“窃取”债权人商业机会,随时披露利益冲突,会使得董事义务过重(董事对债权人有三个义务、一个权利)。在董事与债权人之间适用诚信原则,比施加信义义务更好,权义关系更平衡(董事和债权人间都是一个义务、一个权利)。用霍菲尔德分析范式看待此问题可得下表:

在董事与债权人之间适用信义义务在董事与债权人之间适用诚信原则董 事债权人董 事债权人义务一(duty):勤勉义务权利一(right/claim)要求勤勉行事之权利义务一(duty):合同义务权利一(right/claim):合同权利义务二(duty):忠实义务权利二(right/claim)要求忠实行事之权利权利一(right/claim):合同权利义务一(duty):合同义务义务三(duty):合同义务权利三(right/claim)合同权利——权利一(right/claim):合同权利义务一(duty):合同义务——

人们将信义义务的适用范围扩大至董事与债权人之间,是对信义关系的认识不清,对信义义务的结果导向之滥用,这只会让信义义务含义更加模糊。

(二)控股股东是否应对小股东负有信义义务

在中国,由于《公司法》资本多数决的机制,某些公司中的控股股东以其拥有的多数表决权,获得了公司治理事实上的最高权力[16]。对小股东来说,不管控股股东愿不愿意利用优势地位侵夺公司机会,事实上的威胁已经形成。要避免控股股东滥用权利的风险,应当要求控股股东对小股东负有信义义务。

从霍菲尔德分析范式来看,小股东出缴财产给公司,控股股东处理公司财产(特权/自由privilege),由于控股股东过于强势,小股东对控股股东处理公司财产的行为处于事实上的无权利(no right/claim)状态。小股东信任公司可以营利而出资,这种信任最终会落到控股股东身上。但是,小股东不如控股股东了解公司事务,这就产生了委托-代理问题,且这种问题具有一定社会和经济影响,不能不加区分地认为仅仅只是股东之间的利益冲突,也不能用平等主体间的合同法、侵权法或不当得利法来解决,此时信义义务应当适用于控股股东与小股东之间[2],来改变小股东对控股股东无权利(no right/no claim)的状态。作为无权利(no-right/no claim)的反面,小股东应当有权利(right/claim)要求控股股东忠实勤勉地处理财产和公司事务,以此改变其对控股股东处理公司财产之特权(privilege)的无权利关联状态(no right/no claim)。

在本文写作之时,2022年《〈公司法〉修订草案》中也没有赋予控股股东信义义务,这一点上控股股东与小股东几乎无差别。将信义义务适用于控股股东和小股东的规范,除了适用于上市公司的《上市公司治理准则》外,几乎无法可依。2022年《〈公司法〉修订草案》第20条新增了公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益的规定,虽然这让《公司法》首次出现了“控股股东”的字样,但是还是没能摆脱通过解释论让控股股东承担信义义务的窠臼。有学者尝试将《公司法》第20条关于股东不得滥用权利损害其他股东利益的规定,解释成控股股东对小股东的信义义务,但其局限性在于,这要么“面临侵权法路径下的受损股东举证责任不足的困境”,要么“欠缺控制股东善意地为公司利益行事的正向指引”,要么还汲汲于“禁止股东滥用权利必须置于诚实信用原则的统辖之下予以认知”[17]。在解释论遇到困境的情况下,在《公司法》修订之时引入控股股东作为实际控制人的信义义务是一种可选路径。

(三)独立董事应对股东负有何种程度的信义义务

2022年最新的《公司法》草案第140条第一次将“独立董事”写进了《公司法》条文内,但条文仅仅只是将独立董事的内涵表述了出来。虽然从条文内容可以推出独立董事应尽到忠实义务(具体而言是避免利益冲突)的要求,但是对独立董事的忠实义务之要求却与其他董事并无区别。从2022《公司法》草案全文来看,也仅有第140条对独立董事作出了相关规定。独立董事对股东应负有的信义义务程度如何,尤其是注意义务应该尽到何种程度,是近期学界正在争论的问题。

独立董事不应在某些情况下被信义义务“苛责”[18]。实务中证监会对独立董事作出行政处罚往往采用“一刀切”的方式:以是否在决议上签字作为判断是否担责的唯一标准。除了要分析公司信息屏障的强弱是否会让独立董事的注意义务失效,还要将独立董事的专业职责范围也纳入考量,依据董事身份的不同,对董事的责任应当进行区别对待,对此英国公司法已经确立了主客观结合的判断标准:对于非专业的董事,只要勤勉行事,表现出合理期待的经验知识即履行了注意义务;对专业董事,达到的水准需要与具有专业知识人员相同才算尽到注意义务[19]。

从霍菲尔德分析范式来看,自然状态下,独立董事有特权/自由(privilege)处理公司事务,但是该特权(privilege)以独立董事的专业能力为范围。如前所述,为了改变公司股东事实上对独立董事无权利(no right/no claim)的状态,国家(state)通过权力(power)对独立董事与股东之间适用信义关系,让独立董事与其他董事一样负有对股东的忠实、勤勉义务(duty)。值得注意的是,在霍菲尔德的矩阵中,特权/自由(privilege)的反面正是义务(duty),可以认为国家(state)用权力(power)将自然状态中的特权/自由(privilege)之反面义务(duty)施加给了受信人董监高,从而保护小股东作为受益人的利益。认为独立董事应“当责”而不应“苛责”的理由是:独立董事有特权/自由(privilege)在专业知识范围内行事,经国家(state)的权力(power)施加了特权/自由(privilege)之相应反面注意义务(duty)后,该注意义务(duty)应为:独立董事有义务(duty)在专业知识范围内为公司股东的最大利益行事。这种义务(duty)不应该扩大至所有公司事务上。如果独立董事只对自己专业知识内(如会计)的业务负责,那要求他对法律问题负有义务(duty)就过于苛求,这种义务(duty)就会与自然状态中特权/自由(privilege)的范围不一致。

综上,应该认为独立董事在自身专业知识的范围内对股东负有为其最大利益行事的忠实义务,这是独立董事的信义义务应当与其他董事的信义义务区分之处。

四、用霍菲尔德分析范式分析信义义务的展望

霍菲尔德的分析法学视角在国内应用得并不多,但将它用于分析模糊的法律基本概念,相当有用。它能抓住法律基本概念的“原子”,明晰基本概念的“原子”的排列组合,对于一个概念是否被滥用可以得到令人信服的结论。模糊的概念如信义义务,单从对其粗浅的理解和适用的法律后果,让董事对债权人负起信义义务背离了法治轨道,因为赋予信义义务以普遍适用性,脱离了信义义务本身应适用的特定关系。另外,信义义务最好以信义法的形式引入国内,国内在某几个关系中适用信义义务很容易挂一漏万。只要对信义关系的适用有明确指向,那么就不用担心对法条明文规定的关系之外的当事人适用信义义务。比如说控股股东与小股东完全构成了信义法上的信义关系,但受制于实在法的规范,只能用法律解释的方法让控股股东适用,如前所述这已经遭遇了困境。即便是已经确定为信义关系的法律关系,如董事和股东,也可能因为不符合信义关系的适用条件而排除信义关系的适用,让专业知识领域不相关的独立董事免于担责。信义义务由权利(right/claim)与义务(duty)、无权利(no right/no claim)与特权/自由(privilege)、权力(power)与责任(liability)几对关系构成,理解了它们,才能明晰信义义务的概念,正确适用信义义务。

随着时代的发展,信义义务需要对现实作出回应。在ESG[20](environmental, social and governance)、数字经济条件下的利益相关者理论等需要信义义务作出回应的地方,信义义务不应该继续结果导向地适用,让本就模糊的信义义务更加模糊。正确的做法应该是认真考虑受信人、受益人之间权利(right/claim)与义务(duty)、无权利(no right/no claim)与特权/自由(privilege)、权力(power)与责任(liability)等几对关系是否构成了信义关系。受信人事实上的自由裁量权(privilege)需要受益人用信义义务之核心[诚实和善意之义务(duty of loyalty)]加以约束平衡吗?受益人和受信人之间能够约定排除诚实和善意之义务(duty of loyalty)的适用吗?这就是霍菲尔德分析范式对信义义务之解释的意义所在。

——造梦城市中的精神绿洲