多层螺旋CT在胃淋巴瘤及胃神经内分泌肿瘤中的鉴别诊断价值

吴胜男,霍鲁月,庄帅帅,孙为豪

胃神经内分泌肿瘤(gastric neuroendocrine tumor,G-NET)和原发性胃淋巴瘤(primary gastric lymphoma,PGL)是除胃癌外胃部常见肿瘤,PGL 发病率约占原发性胃肿瘤的5%[1]。在我国,G-NET约占胃肠胰神经内分泌肿瘤的20.7%~27%[2]。G-NET起源于肠嗜铬细胞,而PGL原发于胃黏膜固有层和黏膜下层的淋巴组织,G-NET 和PGL 的组织起源、病理改变、治疗方式等均不相同;由于活检钳取材太少,组织易受挤压变形,且两者临床表现相似,GNET 特别是G3 期易被误诊为PGL[3],这使得CT 在术前检查中显得尤为重要。术前明确诊断有助于临床治疗方式的选择;内镜下切除是G-NET 的主要治疗方法,化疗是PGL的主要治疗方法。多层螺旋CT(Multi-slice spiral computed tomography,MSCT)在胃部肿瘤早期诊断及分期中占据着重要地位。本文通过对G-NET 和PGL 的CT 表现进行对比分析,以提高对两者的鉴别诊断水平。

1 资料与方法

1.1 研究对象 收集2019 年12 月-2021 年12 月江苏省人民医院经病理证实的23 例G-NET 和38 例PGL患者的临床资料。纳入标准:①符合G-NET及PGL 诊断标准的初诊病例,未经抗肿瘤治疗;②术前均行CT 检查,均有手术和活检病理结果。排除标准:①合并其它肿瘤;②资料不完整。G-NET 患者中G1 期20 例,G2 期2 例,G3 期1 例;男9 例,女14例,年龄33~73(53.13±8.69)岁。临床表现:腹痛1例,上腹胀3例,上腹不适如烧灼感或饥饿感等占9例,无症状以体检发现者7例,其他症状如反酸嗳气恶心等3 例。PGL 患者中,黏膜相关淋巴组织淋巴瘤(mucosa associated lymphoid tissue lymphoma,MALT) 6 例,弥漫性大B 细胞淋巴瘤(diffused large B cell lymphoma,DLBCL)29 例,滤泡性淋巴瘤(follicular lymphoma,FL)3 例。男22 例,女16 例,年龄34~89(59.87±12.16)岁。临床表现:腹痛21 例,腹胀2 例,呕血黑便6 例,无症状以体检发现者2 例,其他症状,如反酸、嗳气、纳差等7例。

1.2 仪器与方法 嘱患者禁食4~6 h,检查前口服约1 000 mL温开水充盈胃腔。采用荷兰飞利浦128排256层螺旋CT扫描仪扫描。扫描仪参数设定为:层厚5 mm,螺距0.925,管电压120 kV,管电流200 mAs,旋转时间0.4 s。扫描范围为膈下至盆腔,对比剂为碘克沙醇,剂量为1.5 mL/kg,流速2.5~3.0 mL/s,于对比剂注射25 s、60 s 分别行动、静脉期扫描。由我院两位20 年以上工作经验的放射副主任医师分析图像,主要观察:病变部位、数目、形态大小、CT强化程度(测量肿瘤实质部分<20 HU 轻度强化;20-40 HU中度强化;超过40 HU为明显强化)、CT强化方式、黏膜及浆膜完整性,胃周淋巴结及其他器官侵犯情况。淋巴瘤采用CT分类方法分为3种:①局限性增厚:胃壁局限性增厚,局部形成肿块,范围小于胃周径的25%;②节段性增厚:胃壁不均匀增厚且范围在胃周的25%-50%;③弥漫性增厚:胃壁不均匀增厚范围在胃周径的50%以上。对产生分歧的结果经共同协商得到最终结果。

1.3 统计学处理 采用SPSS 23.0 软件。计量资料采用均数±标准差()表示,两组间比较采用t检验。计数资料以[n(%)]表示,两组间比较采用χ2检验。采用logistic 回归分析筛选PGL 和G-NET 的独立鉴别因子。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料

2.1.1 病变部位及数目 PGL 病变弥漫,累积多部位,贲门胃底部6 例,胃体胃角处17 例,胃窦处15例;G-NET 病变呈多发,胃体胃角处16例,胃底处4例,胃窦处3例。

2.1.2 病变大小、形态及胃壁增厚程度 G-NET 病变大小为(0.70±0.61) cm,PGL 病变大小为(3.27±1.62)cm。23 例G-NET 患者中14 例均为胃壁隆起性病变,仅3例呈不规则溃疡病灶,6例呈不规则形态;病变与邻近胃壁界限清,无明显胃壁增厚。38例PGL 患者中16 例呈溃疡病灶,8 例呈不规则形伴周围城墙样改变,14 例呈半球形隆起;38 例均为胃壁不同程度的弥漫性匍匐样增厚,其中2 例呈局限性增厚,6 例呈节段性增厚,30 例呈弥漫性增厚,与邻近胃壁界限不清或相延续。

2.1.3 胃黏膜层及浆膜层完整性 G-NET 病变处胃黏膜层完整19 例,黏膜中断、溃疡形成4 例;22 例病变处浆膜层光滑清晰,1 例浆膜层模糊。PGL 病变处胃黏膜层完整连续22例,黏膜破坏16例;病变处浆膜层模糊3例,浆膜层光滑清晰35例。

2.1.4 CT强化特征 23例G-NET患者中CT增强检查结果示轻度强化10 例;中度强化9 例,明显强化4 例,均匀强化6 例,不均匀强化17 例。38 例PGL患者中轻度强化20 例;中度强化11 例,明显强化7例,均匀强化30例,不均匀强化8例。

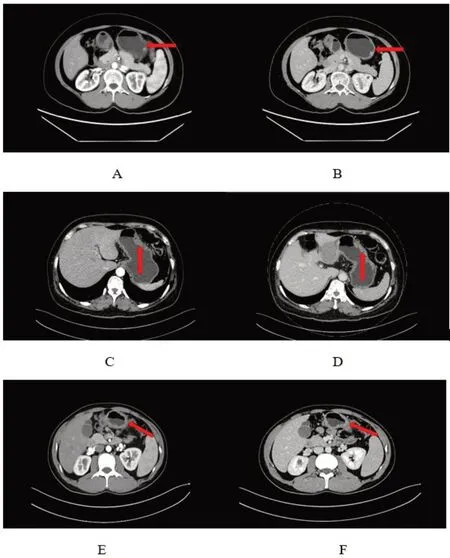

2.1.5 典型患者CT图像分析 图1为3位典型患者CT 图像增强扫描动、静脉期表现。患者女性,53岁,G-NET,可见胃体大弯侧软组织突起,增强扫描动、静脉期表现,可见肿瘤边缘轻度强化,边界较清晰(图1A,B)。患者女性,54 岁,PGL,胃窦部胃壁明显增厚,见软组织肿块影,增强可见轻中度均匀强化,内部低密度坏死区,周围有小淋巴结(图1C,D)。患者男性,34 岁,PGL,胃体部胃壁弥漫性增厚,增强可见轻度均匀延迟强化(图1E,F)。

图1 G-NET和PGL患者的CT图像

2.1.6 胃周淋巴结及其他器官侵犯 23例G-NET 患者均未见胃周淋巴结肿大,PGL 患者中6例见胃周淋巴结肿大,本组仅G-NET患者中有1例发现肝转移。

2.2 单因素分析 单因素分析结果显示,两组患者在年龄、肿瘤大小、数目、强化方式上有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者一般资料比较

2.3 多因素分析 对年龄、肿瘤大小、数目、强化方式这4 项在单因素分析中有统计学意义的指标进行多因素logistic 回归分析,结果显示肿瘤大小(OR=4.757,P=0.005)、数目(OR=0.087,P=0.045)是鉴别G-NET和PGL的独立因素。见表2。

表2 G-NET 和PGL CT特征的多因素分析

3 讨论

G-NET与PGL的组织起源、病理改变及治疗方式完全不同。据报道,G-NET约占所有胃肠道肿瘤的1.2~1.5%,随着目前内镜技术的发展,检出率正逐年上升[4]。G-NET 起源于肠嗜铬细胞,具有分泌生物活性多肽类激素和神经介质的功能[5],参照2010 年世界卫生组织神经内分泌肿瘤分级标准[6],将G-NET 根据核分裂象数和Ki-67 阳性指数分为G1、G2、G3级。①G1:核分裂象数≤1,Ki-67阳性指数≤2;②G2:核分裂象数2~20,Ki-67 阳性指数3~20;③G3:核分裂象数>20,Ki-67 阳性指数>20。早期以外科完整切除为主、辅助以放化疗,预后较好[7]。本研究中G-NET 女性患者数量较多,有报道发现G-NET 有明显的男性优势[5],这可能与患者数量偏少有关。PGL 是指原发于淋巴结外的胃黏膜和黏膜下层的淋巴组织的恶性肿瘤,是最常见的原发性结外非霍奇金淋巴瘤,恶性程度较高[8]。本研究显示,PGL 患者多为中老年人,年龄(59.87±12.16)岁,与文献报道[9,10]基本一致,一项韩国的研究发现[11],在中年女性中,PGL 占胃恶性肿瘤的30%。本研究中均为B 细胞非霍奇金淋巴瘤,包括MALT、DLBCL 等,常累及多部位,临床症状多样且无特异性,MALT 首选抗幽门螺杆菌(Helicobacter pylori,Hp)治疗,对于抗Hp 治疗无效者可以选择放化疗[12],DLBCL 则首选CHOP 或R-CHOP (利妥昔单抗、环磷酰胺、阿霉素、长春新碱和强的松)方案化疗。PGL倾向于保留胃的非手术治疗,仅当出现出血穿孔等并发症或胃保留性治疗失败而病变又比较局限时才选择手术疗法[13]。

临床治疗中,对于基础疾病较多、长期服用抗血小板等药物、不能耐受内镜活检的患者,MSCT成像速度快、分辨率高,患者痛苦小。虽不能完全代替病理诊断,但是它能清晰地显示出病灶的大小,并且可以观察胃粘膜的侵犯程度及范围、是否有淋巴结及肝脏转移,从而评估病变的侵袭性,已经成为胃部肿瘤的常规检查方法之一,但CT 对于<1 cm 病灶易漏诊[14],检查前充分充盈胃肠道,肌注山莨菪碱减缓胃肠道蠕动,可大大提高小于1 cm 胃肠道病变检出率[15]。CT对G-NET及PGL 的诊断及鉴别诊断具有独特的优越性,且可以指导胃镜深部活检从而做出正确诊断。G-NET 的CT 影像特征主要表现为:病变部位主要位于胃体胃角,数目多发、散发,未见明显浆膜受累,肿瘤形态以圆形或半圆形隆起最多见。本例22例G1与G2期肿瘤大多数表现为不均匀强化,增强扫描动脉期明显强化,静脉期造影剂缓慢消退,基本与动静脉强化时间一致,1 例G3 期CT 表现为溃疡形,浸润至浆膜下层,且伴肝转移,CT 呈轻-中度渐进性强化,这与文献报道一致[15]。增强扫描不均匀可能与肿瘤同时富含纤维成分或部分脉管形成癌栓有关。本组级别低的患者,G1 级病灶长径≤20 mm,均未发生转移,考虑G1 级病灶不易发生远处转移,而G3 级病灶长径≥20 mm,发生肝转移,这与之前学者提出的>20 mm 肿瘤,转移可能性大(>50%)的观点相符合[16]。

PGL 沿黏膜和黏膜下层浸润,沿器官长轴生长,故胃壁增厚明显、范围广,CT 表现为胃壁弥漫性增厚。镜下溃疡形较多,溃疡较大,形态不规则、呈多形性,表面覆厚苔或秽苔,病变部位主要包括胃窦胃体,幽门受累较为少见,PGL 与Hp 感染有关,而Hp 胃内定植部位正是胃体和胃窦,Hp 感染后引起胃黏膜内淋巴细胞聚集,促进PGL 的发生。部分文献报道抗Hp 治疗可以使胃DLBCL 的完全缓解率达到80%[17]。PGL 大多数密度较为均匀,未见坏死、钙化,增强后无明显强化,类似于肌肉强化程度。研究指出,PGL 在黏膜处累及较晚,在增强以后,病变表面的胃黏膜表现为细线样强化,但病变不具有明显强化,此征象被视为淋巴瘤的一个特征性表现[18]。本组38 例PGL 中只有3 例表现为浆膜层模糊,此与文献报道相符[19]。可能与PGL 沿器官长轴生长,侵犯浆膜层较晚有关。

本研究不足之处:①本研究样本量小;因为病变较少见,病例的代表性有限,后期需扩大样本量完善研究;②本研究中只采用了常用的CT 征象指标进行研究,可能会影响诊断效能,需进一步研究。

综上所述,MSCT 增强扫描可对G-NET 和PGL诊断及鉴别诊断提供可靠的参考价值,并可在一定程度上反映两者的病理特点。G-NET 与PGL 的CT表现各有特点,G-NET 病变多发且多位于胃体,CT呈轻中度不均匀强化,PGL 病变多呈单发,伴有弥漫性胃壁增厚、CT 呈轻度均匀强化。MSCT 可清晰地显示胃壁病变的厚度、浸润范围和类型并显现病灶与周围组织的关系,对鉴别两者有重要的价值。