尼泊尔的藏裔族群及藏语方言研究①

张四红 解丽丽

尼泊尔北依喜马拉雅山脉与我国西藏自治区毗邻,国土面积14.7万平方公里,我国和尼泊尔之间的边境线1111.47公里。②穆阿妮、王群燕:《中尼边界谈判进程的历史考察及启示》,《南亚研究》2016年第1期,第106—122、150页。其地理位置的特殊性,决定了尼泊尔不仅是我国“一带一路”倡议的核心区国家之一,③黄行:《我国与“一带一路”核心区国家跨境语言文字状况》,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)2015年第5期,第1—8页。还是我国实施南亚大通道战略的重要合作伙伴国家。④曾绍龙、曾凯霖:《西藏建设“一带一路”南亚大通道进展及深化研究》,《国际贸易》2019年第11期,第74—81页。习近平总书记指出,中尼两国要在“一带一路”框架下实现互联互通,加强文化交流,打造人文合作新亮点,筑牢友好民意基础。⑤赵成、饶爱民:《习近平会见尼泊尔总理奥利》,《人民日报》2018年6月21日第1版。开展相关学术研究和文化交流活动,有助于将习近平倡导的中尼两国“跨越喜马拉雅的友谊”进一步推向新高度。①习近平:《习近平在尼泊尔媒体发表署名文章:将跨越喜马拉雅的友谊推向新高度》,《人民日报》2019年10月12日第1版。

尼泊尔总人口约2668万,境内有120多种语言,其中藏缅语族语言有63种,使用人口将近500万,约占全国总人口的17.3%。②张治国:《尼泊尔的语言生态及语言政策研究》,《北华大学学报》(社会科学版)2018年第3期,第1—8页。国外学者对这些藏裔族群及其语言一直高度关注,但是,中国学者却涉猎较少。尼泊尔是我国的重要近邻,对其境内与我国藏族同源异流的藏裔族群及其使用的语言开展研究,是中国藏学、民族学、人类学和语言学等学科领域研究的重要拓展和延伸,亟须中国学者参与其中,发出中国声音。为此,以国内外相关研究文献为依据,结合我们的多次实地调查,③本文所用文献资料除脚注列出的以外,主要源于中国社会科学院民族学与人类学研究所荣誉学部委员孙宏开研究员所赠相关书籍,共计206本,在此,谨致谢忱!本文第一作者曾于2016年5—9月、2019年7—8月、2020年9—10月先后在尼泊尔喜马拉雅山区及中尼边境地带进行实地调查。本文拟对尼泊尔境内藏裔族群的来源及藏语方言的类型学概貌进行全面、系统的梳理。语言是民族身份的重要标志之一,因此,本文特别关注尼泊尔境内的藏语方言和我国的藏语拉萨话的联系,以期为我国学者开展与尼泊尔相关人文研究提供参考,为政府相关部门与尼泊尔开展交流与合作提供学术支持。

一、尼泊尔藏裔族群与我国藏族的渊源和往来

本文所述“藏裔族群”不包括中华人民共和国成立后,随达赖分裂集团逃至海外的流亡藏人团体,或被达赖集团裹挟至尼泊尔的藏族同胞群体,也不包括近代因为战乱、自然灾害等原因迁至尼泊尔的人员,④陈宇:《流亡尼泊尔藏人历史考察及近况分析》,《上海市社会主义学院学报》2016年第2期,第52—58页。而是指世居尼泊尔,但在语言、文化和习俗等各方面与我国藏族有着渊源关系的达曼(Tamang)、马嘉尔 (Magar)、古戎 (Gurung)、夏尔巴 (Sherpa)等族群的总称。⑤尕藏杰:《尼泊尔藏裔族群社会文化调查——以保达纳斯藏裔族群社区为例》,《青海民族大学学报》(社会科学版)2018年第2期,第10—16页。

(一)尼泊尔藏裔族群与我国藏族的渊源

国外学者对包括尼泊尔在内的喜马拉雅高山峡谷地区居住的藏裔族群及其使用的语言关注已久,学者辈出,著述颇丰,尤以奥地利人类学家海门道夫 (Haimendorf)和瑞士伯尔尼大学语言学家无我(van Driem)最为突出。⑥沈海梅:《西方人类学领域的喜马拉雅研究学术史》,《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2015年第8期,第1—9页;George van Driem,Languages of the Himalayas,Vol.2.Leiden:Brill,2001,pp.855-867.相对而言,中国学术界对此关注较少。国内外的研究表明,尼泊尔的藏裔族群与我国藏族同源,均起源于中国的青藏高原。通过对相关文献和史料进行梳理,我们认为,产生这些散居尼泊尔并在当地形成不同藏裔族群的原因大致可以归结为吐蕃时期的军事扩张和两次灭佛事件。

在部落联盟时期,青藏高原上居住着悉补野、象雄以及苏毗等多个部落。⑦陆地、乔小河、臧新恒:《藏族周边交往和文化传播的特点》,《当代传播》2019年第1期,第27—37页。其中,悉补野部落因其居住区域的自然环境优越、经济快速发展等原因,在7世纪初迅速崛起,建立了强盛的吐蕃王朝。此后,吐蕃王朝开始向周边地区进行军事扩张。⑧陈荣泽:《藏语方言的分布格局及其形成的历史地理人文背景》,《中央民族大学学报》(哲学社会科学版)2016年第2期,第128—134页。8世纪时,吐蕃赞普赤松德赞的骑兵部队曾取道尼泊尔远征印度,在返回西藏时有些部队就留居在喜马拉雅山脉南麓的尼泊尔等地。9世纪中叶,吐蕃王朝瓦解,这些部队的藏族士兵无法回迁西藏,一直在尼泊尔等地定居繁衍生息,逐步形成尼泊尔的藏裔族群。①克·东杜普、伊西兰姆措:《西藏与尼泊尔的早期关系 (七—八世纪)》,《西藏研究》1987年第2期,第108—110页。

吐蕃王朝建立之前,吐蕃统治阶层和普通民众普遍信奉本土传统宗教——苯教。在此之后,佛教开始从中原汉地及尼泊尔等地传入吐蕃。由于吐蕃王朝的扶持和推崇,佛教逐渐扩大影响,但是还有大量人群依旧固守着苯教,排斥佛教,这种局面继而上升为吐蕃王朝和地方权贵之间的政治斗争。这种政治斗争进而外化为苯教和佛教相互抵触,苯佛斗争从未中断。两种宗教间的矛盾冲突导致公元755年和公元838年的大规模灭佛事件,所有在吐蕃王朝统辖范围内信奉佛教的藏族僧人和尼泊尔僧人均遭到驱逐。其中部分藏族僧人逃往喜马拉雅山南麓的尼泊尔等地区,并就地世代定居。因此,除军事原因以外,灭佛事件进一步推动我国藏族人口迁居尼泊尔等地,成为产生尼泊尔藏裔族群的另一主要原因。

直至现在,尼泊尔的藏裔族群在宗教信仰、文化习俗和语言等各个方面与我国藏族都有着很大的相似性。尕藏杰的调查发现,在尼泊尔加德满都博达哈大佛塔周边以及郊区史瓦扬布居住的藏裔族群不仅在宗教方面与我国藏族渊源很深,还可以和其调查团队直接用藏语交流。②见上引尕藏杰:《尼泊尔藏裔族群社会文化调查——以保达纳斯藏裔族群社区为例》;尕藏杰:《藏传佛教寺院在尼泊尔加德满都盆地的建立与发展——以博达纳佛塔周围寺院为例》,《青海民族大学学报》(社会科学版)2019年第2期,第21—28页。此处“博达哈大佛塔”指尼泊尔加德满都的Bodhanath Stupa,是世界上最大的圆形佛塔,周边聚居了很多藏裔族群和藏人团体。尕藏杰在两篇不同的文章中分别将其翻译成“保达纳斯”和“博达纳佛塔”,未注意保持译名的一致性,其规范汉语译名应为博达哈大佛塔(张四红:《尼泊尔的语言国情及中国西藏边境地带语言安全构建》,《南亚研究》2020年第3期)。叶拉太在尼泊尔西北部木斯塘地区的考察表明,该地区比较完整地保留了西藏古代文明的原始面貌,其居民属于藏裔族群,语言属于藏语西部方言。③叶拉太:《变迁与承续:喜马拉雅中部洛沃的区域宗教史研究——基于尼泊尔西北部洛沃 (木斯塘)的实地考察》,《青海民族大学学报》(社会科学版)2019年第2期,第1—10页。2016、2019年,我们先后在尼泊尔的加德满都、博卡拉以及北部山区进行人类语言学的田野调查。发现很多尼泊尔普通民众在称谓尼瓦尔人 (Newari)、夏尔巴人(Sherpa)、达曼人 (Tamang)等一些大的藏裔族群时,通常用其专有名称,而对于一些小的族群,如努布里人 (Nubri)、多尔波人 (Dolpo)、利米人 (Limi),一般都直接以“藏人”通称。由于高山阻隔、交通闭塞,依然使用藏语方言的藏裔族群相互之间往来不便,随着时间的积累,其各自使用的方言的确有一些地域特色的词汇和口音,但是彼此间交流和沟通障碍并不太大,对自己的族群源于我国藏族也基本无异议。

(二)尼泊尔藏裔族群与我国藏族的往来

虽然尼泊尔的藏裔族群迁居尼泊尔的历史可以追溯到千年之前,但是他们和我国藏族在宗教、文化及贸易等各方面从未间断地保持着密切的联系和往来。公元7世纪,尼泊尔的赤尊公主远嫁吐蕃赞普松赞干布,这在佛教传入吐蕃、拉萨大昭寺的建造、布达拉红山王宫的扩建等方面发挥了举足轻重的作用。④德吉卓玛:《尼泊尔赤尊公主与吐蕃佛教》,《中国藏学》2016年第2期,第22—30页。公元13世纪后半叶,尼泊尔的著名工匠阿尼哥参与我国西藏地区诸多佛塔、铜器的设计和建造,在我国积极传播尼泊尔工匠的艺术造诣和艺术风格。⑤董莉英:《西藏地方与尼泊尔贸易试述》,《中国藏学》2008年第1期,第218—222页。此外,法显、玄奘和王玄策等都为中尼两国的友好往来和文化交流作出过突出贡献。①邱熠华:《1918—1921年西藏协助尼泊尔修缮斯瓦扬布佛塔——兼论近代西藏与尼泊尔的文化交流》,《中国藏学》2017年第3期,第44—51页。

除上述知名历史人物在中尼两国间建立“跨越喜马拉雅的友谊”方面发挥着重要作用之外,自古至今,我国藏族和尼泊尔的藏裔族群之间由于族群的相似性、经济的互补性,民间往来频繁,交往不断。其中,最具影响力的是双方居民之间跨越喜马拉雅山建立的蕃尼古道。这条始于中国西藏拉萨,止于尼泊尔加德满都的古道,自唐代开通以来,一直被视为古代“丝绸之路”的重要组成部分,成为中尼两国交流的重要通道,发挥着交通、求法、传法、贸易、朝贡等多方面的功能。②熊文彬:《蕃尼古道及其历史作用》,《中国藏学》2020年第1期,第38—48页。通过对在拉萨经商的尼泊尔商人和商铺进行调查,龙西江发现尼泊尔人在拉萨经商的历史可以追溯到1000多年以前。目前,中国西藏边境地带开通了吉隆、樟木和普兰3个国际性口岸,边境线上有通向尼泊尔的184条通道,③狄方耀、贾翠霞:《“一带一路”视域下西藏边境地带安全稳定问题探索》,《西藏民族大学学报》(哲学社会科学版)2018年第1期,第80—85、98、156页。这些都为尼泊尔的藏裔族群与我国藏族之间的往来奠定了良好的基础。特别是中国政府实施的“一带一路”倡议,进一步促进了双方居民之间的相互往来和交流,出现了一些跨中国—尼泊尔边境居住,或者长期在我国西藏地区进行边境贸易的藏裔族群。如传统上居住在尼泊尔北部地区的达曼人,人口在118万以上,是尼泊尔较大的藏裔族群之一,其语言与藏语接近,信仰藏传佛教或苯教,与我国藏族之间的相互认同度很高,其中有近200人居住在我国西藏的吉隆口岸附近。西藏自治区政府于2003年对其进行了集中安置并为其颁发了中国居民身份证,改变了其历史上一直无国籍的窘状,进一步提高了其对我的认同感。④刘勇、纳森:《藏尼走廊吉隆沟达曼村人的族际交往与身份认同关系调查》,《中国藏学》2015年第3期,第138—147页。又如尼泊尔的主要藏裔族群之一夏尔巴人,意为“来自东方的人”(注:此处的“东方”大概指我国西藏地区),据统计,有10万以上的夏尔巴人居住在尼泊尔,与此同时,还有约5000人居住在我国西藏自治区。⑤武保林、聂金甜:《夏尔巴人研究综述》,《西藏研究》2017年第5期,第29—34页。通过在西藏日喀则地区聂拉木县樟木镇的田野调查,王思亓发现,当地的夏尔巴人普遍能听懂藏语,能用藏语和当地的藏族交流。⑥王思亓:《藏边社会的族群关系和夏尔巴人的族属认同》,《西藏民族大学学报》(哲学社会科学版)2015年第5期,第102—108、 186页。虽然居住在尼泊尔的夏尔巴人中,有些人对我国藏族的族属认同感在减弱,但是,其宗教、文化乃至DNA线粒体等各方面都与我国藏族一样或非常接近。世居尼泊尔西北部胡姆拉县的利米人,总人口不到5000人,其居住地自然环境恶劣,冬季大雪封山时,与尼泊尔其他地区几乎断绝了地理联系,全年却能与我国西藏阿里地区的普兰县通行。历史上有既向中国西藏缴纳人头税,又向尼泊尔缴纳土地税的传统。⑦戈尔斯坦、坚赞才旦:《利米半农半牧的藏语族群对喜马拉雅山区的适应策略》,《西藏研究》2002年第3期,第113—120页。2020年10月,我们专程赴西藏普兰县进行人类语言学田野调查,了解到随着中国经济的快速发展,国家综合实力的不断提升,自2000年以来,每年都有大批利米人往返中国和尼泊尔之间经商、务工,既促进了普兰县当地的经济发展和繁荣,也为其建设自己的家乡提供了资金。利米人的语言和文化与普兰县的藏族几无差异,大部分人还能说流利的藏语拉萨话,已经逐渐融入当地的藏族之中。

综上,尼泊尔的藏裔族群虽然世世代代在尼泊尔繁衍生息,但其源于中国的青藏高原,与我国藏族有着共同的祖先,一直与我国藏族有着千丝万缕的联系和往来是不争的事实,对其从人类学、民族学、社会学、生物学、语言学等各个角度进行更加深入的调查和研究,有助于促进中尼双方藏裔族群的相互认同,有助于维护中尼两国边境的和谐稳定。

下面拟从人类语言学的视角切入,以揭示尼泊尔的藏语方言概貌,为学界进一步了解尼泊尔的藏裔族群提供语言学证据。

二、尼泊尔的藏语方言概要

如前文所述,尼泊尔境内有63种藏缅语族语言。其中,在中尼边境尼泊尔一侧的喜马拉雅山脉南麓至少有19种藏语方言分布。①见上引张四红:《尼泊尔的语言国情及中国西藏边境地带语言安全构建》。国外学者对这些藏语方言一直较为关注,不断推动相关研究。1909年,科诺 (Konow)在《藏缅语族语言》(The Tibeto-Burman Family)一文中,提及在中国和尼泊尔边境线的尼泊尔一侧分布着大量藏语方言,列举了包括洛巴 (Loba)方言在内的一些藏语方言的词汇。②Sten Konow,“The Tibeto-Burman Family”,in George A.Grierson.,Linguistic Survey of India.Calcutta:Office of the Superintendent of Government Printing,1909,pp.1-31.此后,无我、比尔迈尔、西羲郎、图纳德尔等均对尼泊尔境内藏语方言的来源、种类、数量和类型学特征等进行了初步的调查和研究。③见上引George van Driem,Languages of the Himalayas;Roland Bielmeier,“On the Languages of the Himalayas and Their Links(nearly)around the World”,European Bulletin of Himalayan Research,Vol.24,2003,pp.94-117;[日]西羲郎著, 周炜译:《藏语的方言》,《西藏研究》 2003年第 1期,第 104—111页;Nicolas Tournadre,“L'aire Linguistique Tibétaine et Ses Divers Dialects”,Lalies,Vol.1,2005,pp.7-56;Nicolas Tournadre,“Arguments against the Concept of ‘Conjunct’ / ‘Disjunct'in Tibetan”,in Brigitte Huber et al.eds.,Chomolangma,Demawend und Kasbek.Festschrift für Roland Bielmeier zu seinem 65.Geburtstag,Vol.1.Halle:International Institute for Tibetan and Buddhist Studies,2008,pp.281-308;Nicolas Tournadre,“The Tibetic Languages and Their Classification”,in Nathan Hill and Owen-Smith Thomas eds.,Trans-Himalayan Linguistics,Historical and Descriptive Linguistics of the Himalayan Area.London:Mouton de Gruyter,2014,pp.105-130.除此之外,还陆续有一些国外学者对尼泊尔境内的单个藏语方言进行了深入的语言学田野调查,对其语音或语法进行了描写。如霍丽格和哈里 (Höhlig&Hari)、王尔德 (Wilde)分别梳理了藏语卡噶特 (Kagate)方言、利米方言的音系;④Monika Höhlig and Anna M.Hari,Kagate Phonemic Summary,Kathmandu:Summer Institute of Linguistics and Institute of Nepal and Asian Studies,1976,pp.4-78;Christopher P.Wilde,Preliminary Phonological Analysis of the Limi Dialect of Humala Bhotia,Helsinki:Helsinki University,2001,pp.12-65.胡博 (Huber)、希尔德布兰特 (Hildebrandt)依据自己收集的第一手语料分别撰写了藏语吉隆 (Kyirong)方言、马囊 (Manange)方言的语法梗概。⑤Brigitte Huber,“The Tibetan Dialect of Lende(Kyirong):A Grammatical Description with Historical Annotations”,European Bulletin of Himalayan Research,Vol.6,2003,pp.128—130;Kristin Hildebrandt,“A Grammar and Glossary of the Manange Language”,in Carol Genetti,Tibeto-Burman Languages of Nepal.Canberra:Pacific Linguistics,2004,pp.2-189.相对而言,国内学者对尼泊尔境内藏语方言的关注甚少,目前只有瞿霭堂从语音、词汇、语法等层面对尼泊尔的索卢昆布夏尔巴方言 (Solukhumbu Sherpa)和我国西藏境内的夏尔巴方言进行了系统的对比研究。⑥瞿霭堂:《夏尔巴话的识别——卫藏方言的又一个新土语》,《语言研究》1992年第2期,第176—189页。总之,国内外学者对尼泊尔藏语方言的调查还不够充分,研究还不够深入,特别是国内学者对此几无涉猎。以下拟结合既有研究成果和田野资料,对尼泊尔藏语方言进行专题研究,重点探讨其种类、数量、分布、类型学特征、与中国古藏语的联系等。

(一)尼泊尔藏语方言的种类和数量

关于尼泊尔藏语方言的种类和数量,目前尚无定论。代表性的观点主要由上述学者无我、比尔迈尔和图纳德尔等提出 (见表1)。

表1 尼泊尔藏语方言的种类和数量

由表1可见,无我、比尔迈尔和图纳德尔对尼泊尔藏语方言种类和数量的界定大同小异,总数分别为14、16和15种。比尔迈尔只是在无我的研究基础上补充了宁巴 (Nyinba)和提契喔戎(Tichyurong)两种方言,无我和图纳德尔两人的观点有些细微差别,主要体现在他们列举的方言种类不太一致。实际上,虽然他们列举的方言种类不同,但是其相互之间联系非常紧密,要么是上下位方言关系,要么是同一种方言的不同称谓。例如,无我所称的利米戎 (Limirong)和卡马戎 (Kamarong)两种方言分别为图纳德尔所称的胡姆拉 (Humla)和穆古 (Mugom)方言的下位方言,而无我所列的洛巴 (Loba)和哈隆 (Halung)方言分别为图纳德尔所列的洛克 (Loke)和瓦隆 (Walungge)方言的另一种叫法。①John W.Eppele et al.eds.,Ethnologue:Languages of Nepal,Kathmandu:Central Department of Linguistics,Tribhuvan University and SIL International,2012,pp.26-58.又如,尼泊尔的夏尔巴方言有索卢昆布夏尔巴 (Solukhumbu Sherpa)和何兰布夏尔巴 (Helambu Sherpa)两个下位方言,无我只列举了其上位方言名称,即夏尔巴方言,②George van Driem,Languages of the Himalayas.而图纳德尔却列举了其下位方言的名称,即索卢昆布夏尔巴 (Solukhumbu Sherpa)方言和优尔慕 (Yohlmu)方言,其中,优尔慕方言与何兰布夏尔巴方言是同一种方言的不同名称。③Nicolas Tournadre,“The Tibetic Languages and Their Classification” .

国外学者对尼泊尔藏语方言种类和数量的界定存在一定分歧主要有两个原因:一方面是当前对尼泊尔藏语方言的调查还不够深入,还有很多谜底有待揭开。譬如,后期又有学者在尼泊尔发现了钠尔—莆 (Nar-Phu)、马囊 (Manang)、吉隆 (Kyirong)3种方言;④Maritine Mazaudon,“An Outline of the Historical Phonology of the Dialects of Nar-Phu(Nepal)”,Linguistics of the Tibeto-Burman Area,Vol.19,1996,pp.103-114;见上引 Kristin Hildebrandt,“A Grammar and Glossary of the Manange Language”;见上引 Brigitte Huber,“The Tibetan Dialect of Lende(Kyirong):A Grammatical Description with Historical Annotations” .另一方面是因为学界对尼泊尔境内部分藏语方言的下位方言,尤其是互通度不高的两种方言是否视为不同的方言持不同的意见和看法。例如,夏尔巴方言的两个下位方言索卢昆布夏尔巴方言和何兰布夏尔巴 (即优尔慕)方言,相互之间的互通度只有65%。图纳德尔认为两者差别较大,应作为两种不同的方言处理,而无我和比尔迈尔则对这种差别未予以关注,把它们都当成同一种藏语方言看待。

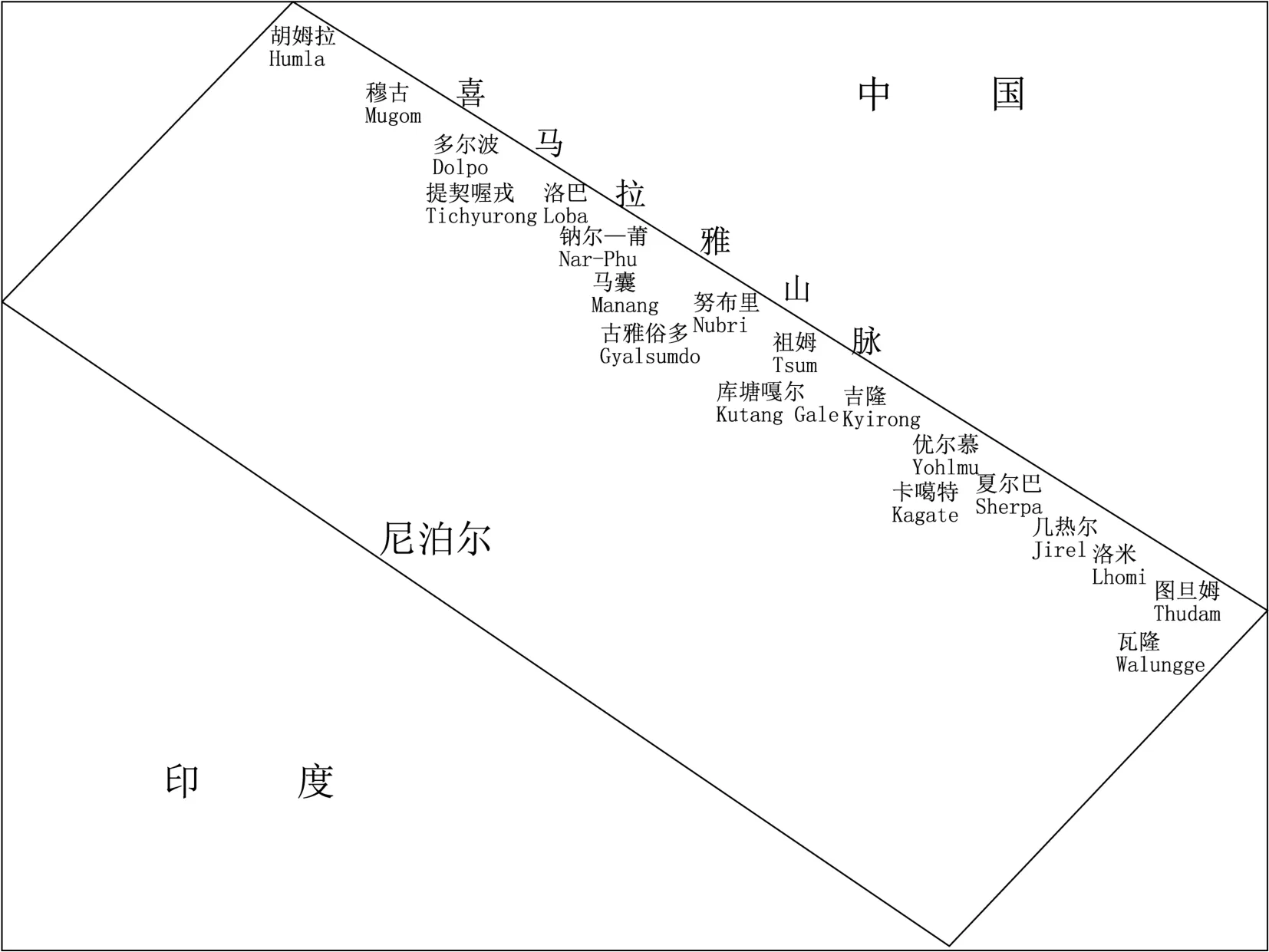

综上,将无我、比尔迈尔和图纳德尔所列出的下位方言纳入其上位方言处理,同时,将方言的不同名称进行统一,再加上其他学者在尼泊尔发现的3种藏语方言,结合我们的调查,我们认为,在尼泊尔境内应该分布着19种藏语方言,即胡姆拉 (Humla)、穆古 (Mugom)、多尔波 (Dolpo)、提契喔戎 (Tichyurong)、洛巴 (Loba)、钠尔—莆 (Nar-Phu)、马囊 (Manang)、努布里 (Nubri)、古雅俗多 (Gyalsumdo)、祖姆 (Tsum)、库塘嘎尔 (Kutang Gale)[亦即波特 (Bhotte)]、吉隆 (Kyirong)、优尔慕 (Yohlmu)、卡噶特 (Kagate)、夏尔巴 (Sherpa)、几热尔 (Jirel)、洛米 (Lhomi)、图旦姆(Thudam)和瓦隆 (Walungge)。

(二)尼泊尔藏语方言的地理分布和使用环境

尼泊尔的国土形状近似一个狭长的长方形,东西跨度长达1000多公里,南北距离不到200公里。海拔自南向北呈阶梯状上升,与印度接壤的南部为平原地带,海拔一般在200米以下;中部为丘陵地区,海拔在1000—3000米之间波动;依喜马拉雅山脉与我国西藏自治区毗邻的北部为高山区,平均海拔约为4800米,其中,6000米以上的山峰有240座。其北部高山区由于土地贫瘠,交通不便,与世隔绝,极度贫穷,非常不适宜人居,是这个最不发达国家中的最不发达地区。上述19种藏语方言均分布于北部高山区喜马拉雅山脉的村庄之中 (见图1),其中绝大部分村庄需要徒步一日至数日才能进入。以最偏远的卡那利专区 (Karnali)的胡姆拉县 (Humla)为例:在该县使用的藏语方言名称源于地名,即胡姆拉方言,包括利米 (Limi,亦即前文所称“利米戎”)、上胡姆拉(Upper Humla)、拉·雅各巴 (La Yakba)、宁巴 (Nyinba)和克亚姆巴 (Khyampa)等下位方言。①Christopher P.Wilde,Preliminary Phonological Analysis of the Limi Dialect of Humala Bhotia.通过调查,我们了解到,该县总人口约5万,其中利米等藏语方言使用人口将近5000人。这些使用藏语方言的村庄的海拔普遍在3000—5000米之间,大部分村庄至今没有通电,没有通讯,没有基本的教育和卫生设施等。历史上曾盛行“一妻多夫”制,通常是一个妻子和几个兄弟组成一个家庭,以便凝聚家庭力量,应对生活中所面临的诸多困难。要想从尼泊尔境内深入这些村庄进行调研,必须先从尼泊尔首都加德满都乘坐不固定航班到胡姆拉县城西米科特 (Simikot),再徒步10—12天才能到达。相对而言,翻越喜马拉雅山脉,经由相关口岸和通道,从上述19个使用藏语方言的村庄到我国西藏地区则更加方便。还有部分族群,如夏尔巴人等,跨中尼两国边境居住,分居两国的居民甚至能隔河相望。区位的便捷性、语言的互通性、文化的相似性、宗教的一致性,客观上促进了我国藏族与尼泊尔使用藏语方言族群的长期往来和交流,从而有助于维护中尼之间在世界上独一无二的,以相互信任、相互支持和相互欣赏为主旋律的双边关系。②纳兰德拉·潘迪:《尼中关系五十年》,《和平与发展》2005年第3期,第37—41页。

图1 尼泊尔藏语方言的分布示意图

(三)尼泊尔藏语方言的类型学概貌

1.语音特点 很多藏缅语族语言,如彝语支语言、羌语支语言的复辅音都很丰富,但是,现代藏语及其支语言的复辅音却比较少。①孙宏开:《我对藏语支语言特点的初步认识》,《南开语言学刊》2004年第2期,第17—25页。尼泊尔藏语方言中,除了一些方言有鼻冠复辅音外,在其音位系统中,基本未发现其他类型的复辅音。绝大部分方言都有成对的鼻化元音和非鼻化元音的音位对立。除了优尔慕方言没有声调外,其他方言都有区别意义的声调系统,其中,大部分方言只有高低两个声调,也有一些方言声调较多,如马囊方言有4个声调。

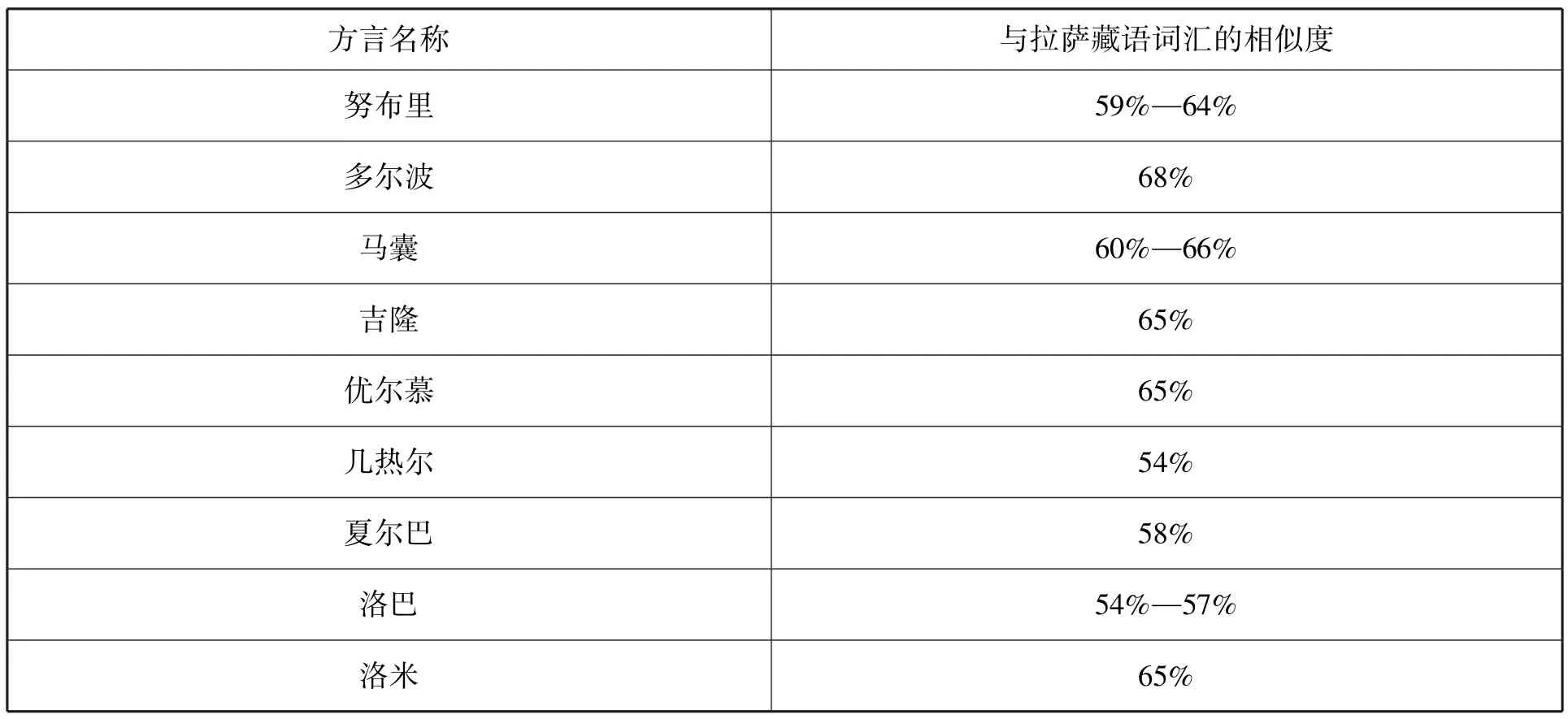

2.词汇特点 尼泊尔藏语方言的单纯词以单音节和双音节为主,多音节的较少。合成词有复合式和附加式两种合成方式。和藏语拉萨话相似,尼泊尔藏语方言的名词、动词等词类均有通称(plain)和敬称 (honorific)的二元区分。方言之间的词汇相似度比较大,以多尔波方言为例,其词汇与洛巴、洛米、努布里、几热尔、优尔慕和藏语拉萨话等方言词汇的相似度分别达到78%、69%、67%、62%、66%和68%;很多方言与藏语拉萨话词汇的相似度均在50%以上 (见表2),说明尼泊尔藏语方言和我国藏语渊源很深。

表2 部分尼泊尔藏语方言和拉萨藏语的词汇相似度

3.形态句法特点 (1)所有尼泊尔藏语方言都有非常丰富的用于表示数量、类别、体、示证等概念的后置词。(2)除马囊方言是唯一一个名词中心词既可前置也可后置的方言外,几乎所有方言都是中心词前置的语言。(3)除胡姆拉和洛巴方言有类名词 (noun class)和性 (gender)标记系统外,在其他方言中均未发现。(4)尼泊尔藏语方言的疑问句呈现出一定程度的多样性变化。大部分方言都是疑问词原位 (q-in-situ)的语言,但是马囊方言的疑问词置于句首,吉隆方言的疑问词置于系词和主要动词之前,优尔慕方言的疑问词通常置于小句的第二位。(5)所有方言均不区分主动语态和被动语态。(6)所有方言均有丰富的体 (aspect)标记,值得注意的是,学界通常认为藏缅语族语言无时态 (tense)标记系统,但是努布里方言的动词有过去时和非过去时的二元对立,此外,该方言的非对称性连动结构中的很多次要动词 (minor verb)的语义可以语法化为体标记。(7)所有方言均为SOV语序的语言,且语序可以通过格标记系统进行适当调整。

综上,尼泊尔藏语方言的类型学特征既有一定的区域共性,又有一定的个体差异性。源于共同的祖先——古藏语是其具有区域共性的基础和前提,分流至尼泊尔境内喜马拉雅山脉南麓各高山峡谷地带,长期相互隔绝,往来不便,与周边其他语言产生接触,发生演变则可能是导致个体差异性的外部环境和诱发因素。此外,由于各方言在语音、词汇、形态句法等类型学特征方面大同小异,相互之间沟通和交流并没有太大的障碍。

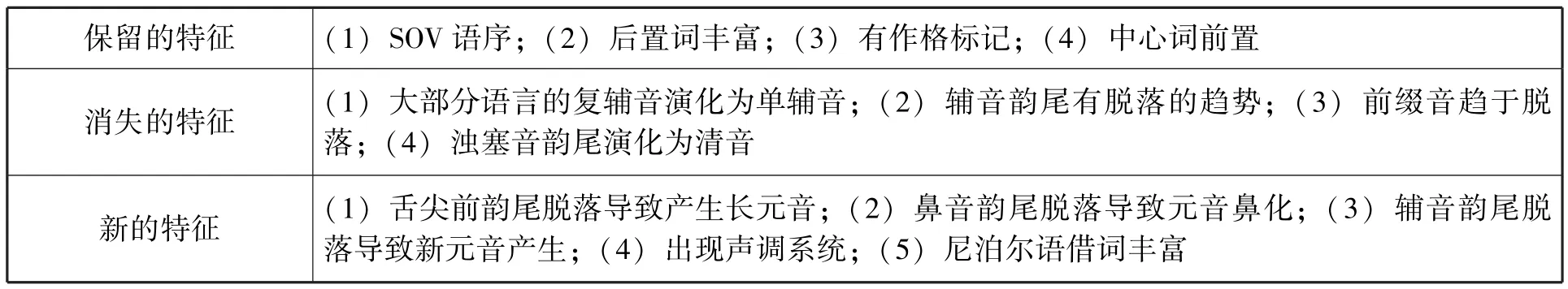

(四)尼泊尔藏语方言与古藏语的比较

任何一种语言都维持着稳定与演变的统一。一方面,语言是相对封闭的系统,有些特征比较稳定,不易受内外界因素影响而改变,例如一种语言的语法结构;另一方面,语言也处在不断演变的过程中。语言演变的原因大致可以分为两种:一是语言内部促动演变,二是语言接触驱动演变。①黄行:《语言接触与语言区域性特征》,《民族语文》2005年第3期,第7—13页。虽然尼泊尔的藏裔族群和我国的藏族同源异流,但是由于各自所在国家的语言国情、语言政策和主导语言 (dominant language)均大相径庭,同时由于喜马拉雅山脉的阻隔,因此随着时间的推移,尼泊尔藏语方言在保留我国古藏语一些特征的同时,必然有一些特征在消失并演变出一些新的语言特征(见表3)。在此,将尼泊尔藏语方言与古藏语进行对比,扼要介绍古藏语在异域的演变规律和趋势,阐释两者之间的紧密关联,以引起学界关注。

表3 尼泊尔藏语方言和古藏语的主要特征对比

任何一种语言的语音都属于语言的表层结构,具有不稳定性,易受到各种因素影响而发生变化。由表3可见,尼泊尔藏语方言也不例外,在其演化的过程中,最为突出的是语音特征的变化,古藏语的一些典型语音特征已经消失,而与此同时又有一些新的语音特征产生。

古藏语消失的语音特征主要有:(1)古藏语的复辅音单辅音化。古藏语的复辅音系统比较发达,其中二合复辅音占大多数,有115个,此外还有69个三合复辅音和6个四合复辅音。①格桑居冕:《藏文字性法与古藏语音系》。复辅音在尼泊尔的藏语方言中非常罕见,如钠尔—莆方言的复辅音已经完全消失。②Graham Thurgood and Randy J.Lapolla,The Sino-Tibetan Languages(second edition).London and New York:Routledge,2017,pp.535-540.复辅音的发展趋势呈单辅音化,即从复辅音声母音节变成单辅音声母音节。(2)古藏语的辅音韵尾脱落。古藏语不仅有-b、-d、-m、-s等单辅音韵尾,还有-ms、-ld、-gs等复辅音韵尾,较为复杂,③张兴亚:《上古汉语后缀L复辅音声母琐议》。在尼泊尔藏语方言中,偶有单辅音韵尾存在,但复辅音韵尾均已脱落。(3)古藏语的前缀音脱落。古藏语有丰富的前缀音,它们可以附加在词根的声母之前,构成各种复辅音,如鼻音前缀n-、m-,塞音前缀b-、d-、g-等,④胡坦:《藏语 (拉萨话)声调研究》。而在尼泊尔藏语方言中,已经不存在这类前缀音。(4)古藏语的浊塞音韵尾演化为清音。张济川认为古藏语的-b、-d、-g等浊塞音韵尾,在吐蕃王朝赤松德赞时期就开始由浊变清。⑤张济川:《古藏语塞音韵尾读音初探》。与古藏语的这种变化趋势相似,在尼泊尔藏语方言中,这些浊音韵尾或者已经脱落,或者已经演变为清音。

格勒曾探讨过古藏语演变过程中出现的新的语言现象,认为古藏语韵尾的脱落引起元音延长和增加、声调分化和元音鼻化等。⑥格勒:《略论藏语辅音韵尾的几个问题》。这些新语言特征在尼泊尔藏语方言中也有所体现:(1)古藏语的舌尖前韵尾-l、-n、-r等脱落引起元音延长,在尼泊尔藏语方言中出现了长元音。如吉隆 (Kyirong)和优尔慕 (Yohlmu)两种方言因为-l、-n辅音韵尾脱落,相应地产生了a:、i:、u:、e:、o:等长元音。①Hedlin,Matthew.An Investigation of the Relationship between the Kyirong,Yòlmo and Standard Spoken Tibetan Speech Varieties.Thailand:Payap Unversity,2011,pp.27-42.(2)古藏语的鼻音韵尾-m、-n、-ŋ等脱落引起元音鼻化,在尼泊尔藏语方言中出现了鼻化元音。如前文所述,大部分尼泊尔藏语方言都有鼻化元音和非鼻化元音的音位对立,如多尔波、马囊、努布里、夏尔巴等方言中都存在这种语言现象。(3)古藏语辅音韵尾的脱落导致尼泊尔藏语方言产生新的元音。古藏语只有5个单元音,即a、i、u、e、o,②格桑居冕:《藏文字性法与古藏语音系》。而尼泊尔藏语方言的元音数量普遍超过5个,如胡姆拉和多尔波方言均有7个单元音,洛巴和钠尔—莆方言均有8个单元音。(4)古藏语方言的韵尾脱落导致尼泊尔藏语方言出现了声调。古藏语虽然有字音高低的区分,但它不具备区别意义的音位功能,因此,古藏语是一个没有声调系统的语言,现代藏语拉萨话中已经出现了声调系统,这应该是后起的语言现象。③胡坦:《藏语 (拉萨话)声调研究》。在尼泊尔藏语方言中,除优尔慕方言无声调以外,其他方言均有声调系统,这和藏语拉萨话声调系统的产生机制相似,也是由于古藏语的韵尾脱落带来的新语言现象。

(五)尼泊尔藏语方言的活力状况

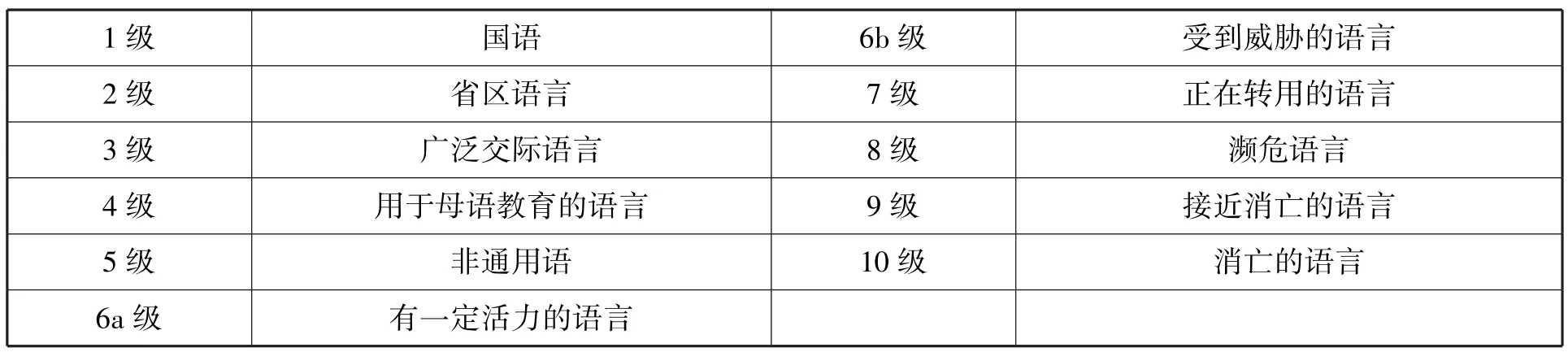

联合国教科文组织曾设定以语言的代际传承能力、语言使用人口的绝对数量等6项主要指标作为评估语言活力的依据。④范俊军:《语言活力与语言濒危的评估——联合国教科文组织文件 〈语言活力与语言濒危〉述评》,《现代外语》2006年第2期,第210—213页。同时指出,在评估语言活力的时候要综合运用这些指标。根据这些指标体系,该组织将世界语言的濒危程度分为0—5共6个等级,由低到高分别为:灭绝 (0级)、极度濒危(1级)、非常濒危 (2级)、确实濒危 (3级)、不安全 (4级)、安全 (5级)。此外,《世界民族语》对地球上7000多种语言的语言地位及规划标准划分为1—10共10个等级,⑤John W.Eppele et al.eds.,Ethnologue:Languages of Nepal.具体见表4。

表4 地球上7000多种语言的地位及规划标准

联合国教科文组织的专家曾对尼泊尔境内71种语言的濒危程度进行了评估,⑥UNESCO,“Atlas of the World's Languages in Danger”,July 5,2017.http://www.unesco.org/languages-atlas/.《世界民族语》的团队也曾对包括藏语方言在内的124种尼泊尔境内语言的人口数量和语言地位进行了统计和评估,⑦John W.Eppele et al.eds.,Ethnologue:Languages of Nepal.这些数据对学界了解尼泊尔语言的活力状况有着非常重要的参考价值。其中,尼泊尔藏语方言的使用人口、语言地位和语言活力状况的统计如表5所示。

表5 尼泊尔藏语方言的使用人口、语言地位和语言活力状况统计

由表5可见,夏尔巴方言的活力状况相对乐观,使用人口达到10万以上,语言地位被评为4级,为用于母语教育的语言,这说明该方言不仅有较好的使用环境,还有较强的代际传承能力,因此其濒危程度也相应地被联合国教科文组织评为5级,即安全级。但是,尼泊尔境内其他藏语方言的活力状况却不容乐观。《世界民族语》对尼泊尔境内其他16种藏语方言的统计和评估表明,这些方言的使用人口数量非常少,均未达到1万人,其中,钠尔—莆方言的使用人口最少,仅有600人。①John W.Eppele et al.eds.,Ethnologue:Languages of Nepal.有12种方言被评为6a级,说明这些语言尚有一定活力;有3种方言被评为6b级,说明其正在受到威胁;只有洛米方言被评为5级,即非通用语言。联合国教科文组织除了将夏尔巴方言评估为安全级(5级)外,将纳入其评估范围的其他7种方言全部评估为3级,亦即认定它们均为确实濒危的语言。②UNESCO,“Atlas of the World's Languages in Danger” .通过我们在尼泊尔的实地调查发现,由于其国语尼泊尔语的普及,英语及其他外语的推广、城市化进程的加速、族际通婚的盛行等因素相互交织,包括藏语方言在内的所有尼泊尔藏缅语族语言的活力状况都非常严峻,③张四红:《尼泊尔的语言国情及中国西藏边境地带语言安全构建》。其实际使用人口越来越少,语言地位越来越低,濒危程度越来越严重。以图旦姆方言为例,其使用族群图旦姆人是传统的高山游牧民族,2010年以前,在不适宜放牧的季节,一直聚居在尼泊尔东部发展区戈西专区桑库瓦萨巴县的图旦姆村。我们2019年去尼泊尔调研时发现,很多图旦姆人已经前往尼泊尔各个城镇,甚至国外学习、工作和生活,其他人则迁居海拔稍低的瓦隆村,和瓦隆方言的使用人口杂居,而图旦姆村已经成为空村,不再有人居住。近年来,在尼泊尔,类似图旦姆人的这种大规模的人口流动,甚至涉及整个族群人口流动的现象屡见不鲜。在和其他族群接触的过程中,为了更好地交流,这些人口较少的族群转用其国语尼泊尔语,或转用使用人口较多的区域强势语言成为一种趋势,也就必然会削弱其母语的语言地位,导致其母语的濒危或消亡的加速。众所周知,语言是民族文化的载体和民族身份的标志,一旦这些尼泊尔藏语方言消亡,将会是与我国藏族同根同源的尼泊尔藏裔族群语言、文化、身份多样性和丰富性的重大损失,需要学界予以高度重视,采取切实有效的措施进行记录、研究、抢救和保护。

三、结 语

尼泊尔是与我国一山相隔的友好邻邦,在其境内世居的藏裔族群是吐蕃时期的军事扩张和灭佛事件等各种原因,导致散居于尼泊尔各地的我国藏族先民后裔,因此,他们与我国西藏地区藏族同祖同宗,同源异流。虽然他们与我国西藏地区藏族分居两国,但是即使历经千年,双方之间的友好往来从未间断,直至现在,双方在语言、宗教、文化、习俗等各个方面都有很多共通之处。尼泊尔境内有120多种语言,其中,有19种藏语方言。这些方言大同小异,既有区域共性,也有一些个体差异性,但是,在类型学特征上,和藏语拉萨话有很多相似性,也和古藏语一脉相承。除了夏尔巴方言以外,其他方言的语言地位和活力均不容乐观,特别是随着社会的发展、交通的便捷、科技的进步,尼泊尔不同族群之间的交往更加频繁,语言接触引起的语言演变必然更迅速、更复杂,这些方言的语言地位必然更快降低,濒危程度必然更加严重。与国外学者相比,我国学者对这些藏裔族群和藏语方言的关注较少,亟须我国学者秉持中国立场、世界情怀加大对其进行调查和研究。持续深入调查和研究尼泊尔藏裔族群和藏语方言,有助于提升藏缅语族语言类型学研究的理论水平,有助于丰富人类语言结构及发展规律多样性研究的学术成果,有助于提高对我国西南少数民族的形成、迁徙和发展轨迹的认识,从而有助于提升尼泊尔藏裔族群和我国藏族人民之间的认同度和互信度,有助于加强中尼两国文化交流和打造两国人文合作新亮点,有助于将两国“跨越喜马拉雅”的友谊推向新高度,有助于“一带一路”倡议在南亚次大陆的顺利实施,从而最终有助于维护中尼两国边境的长久繁荣与稳定,将人类命运共同体理念付诸实践,落到实处,开花结果。