熄风通瘀开窍方联合电针治疗急性脑梗死临床疗效及机制*

赵少宁,王连军,张占鹏,刘德泉,常晶晶,卢月英

(廊坊市中医医院脑病康复科,廊坊 065000)

急性脑梗死是临床上常见的急性脑血管病,主要由脑血供突然中断引发,可出现脑组织缺血缺氧性坏死或软化,损害患者的中枢神经系统功能。调查显示[1],中国脑梗死的年发病率为93/10万,且随着人口老龄化趋势的加剧该病的发病率逐年飙升,严重危害生命与健康。目前临床上针对急性脑梗死患者常采用溶栓和一般支持治疗,有确切效果[2]。但是急性脑梗死患者由于脑血供中断可引起炎症和氧化应激反应,进而可导致缺血区脑组织坏死,引发神经功能缺损,且脑缺血再灌注也可加重炎症和氧化应激反应,增加神经功能恢复的难度[3-4]。然而目前常用的治疗方法对此类患者炎症、氧化应激反应及神经功能缺损的控制效果仍不甚理想。中医认为,急性脑梗死可归属于“卒中”“中风”等范畴,风、痰、火、瘀为基本病因,可阻塞脑络,脑窍失养则神识昏蒙、肢体不利、言语謇涩[5]。故此廊坊市中医医院特将自拟方熄风通瘀开窍方治疗急性脑梗死,可熄风化痰、祛火除瘀、醒脑开窍,已被证实对此类患者有确切疗效[6]。电针是利用针和电刺激结合的一种疗法,在脑卒中患者中应用可活血通络、行气化瘀,且有研究表明电针疗法对急性脑梗死患者也有良好的效果[7]。据此推测两者联合可增强急性脑梗死患者的疗效,但仍有待证实,且其可能的作用机制也有待进一步探讨。鉴于此,本研究特选取164例急性脑梗死患者进行临床随机对照试验,见如下报道。

1 资料与方法

1.1 入选标准 纳入标准:1)符合急性脑梗死西医诊断标准[8],且为急性期。2)符合缺血性脑卒中中医诊断标准,且辨证为风痰瘀阻证,主症:半身不遂、口舌歪斜、言语謇涩或失语、感觉消退;次症:头晕目眩、痰多且黏、舌质黯淡、舌苔薄白或白腻、脉弦滑[9]。3)对本研究知情同意。

排除标准:1)发病至入院时间>12 h者。2)入院美国国立卫生院神经功能缺损量表(NIHSS)评分<16分或>30分者。3)除颈动脉粥样硬化外其他原因所致的急性脑梗死,包括动脉炎、血小板增多症、心源性脑栓塞等。4)合并心肝肾脏器功能障碍、内分泌系统、造血系统、消化系统等疾病者。5)合并精神障碍者。

1.2 一般资料 选取廊坊市中医医院2018年1月—2020年6月收治的164例急性脑梗死患者采用随机数字表分组,包括对照组、电针组、汤剂组、联合组,各41例。对照组男25例、女16例,年龄42~78 岁,平均(62.55±10.18)岁,发病至入院时间 0.5~11.5 h,平均(6.50±1.25)h,入院 NIHSS 评分 16~30 分,平均(20.45±3.15)分,基础疾病:高血压 22 例、2型糖尿病20例、高脂血症24例;电针组男22例、女 19 例,年龄 40~80 岁,平均(62.80±10.22)岁,发病至入院时间 0.5~11.0 h,平均(6.45±1.22)h,入院NIHSS 评分 16~30 分,平均(20.20±3.11)分,基础疾病:高血压20例、2型糖尿病21例、高脂血症23例;汤剂组男24例、女 17 例,年龄44~78岁,平均(63.08±10.29)岁,发病至入院时间 0.5~11.5 h,平均(6.69±1.32)h,入院 NIHSS 评分 16~30 分,平均(20.15±3.07)分,基础疾病:高血压病 20例、2型糖尿病22例、高脂血症23例;联合组男22例、女19例,年龄 41~80 岁,平均(63.69±10.75)岁,发病至入院时间 0.5~11.0 h,平均(6.40±1.23)h,入院 NIHSS 评分16~30 分,平均(20.35±3.20)分,基础疾病:高血压病21例、2型糖尿病20例、高脂血症22例。4组基线资料差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究符合《世界医学大会赫尔辛基宣言》。

1.3 方法 对照组:采用常规西医治疗,包括溶栓和一般支持治疗,其中溶栓参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》操作,一般支持治疗包括降压降糖调节血脂、保持呼吸道通畅、降低颅内压、减轻脑水肿、防治院内感染、预防肺栓塞和下肢深静脉血栓形成、早期活动和加强营养等,共2周。

电针组:常规西医疗法与对照组完全相同,电针治疗:取上肢肩髃、肩髎、曲池、手三里、外关、合谷,下肢风市、阳陵泉、足三里、悬钟、太溪、太冲穴,上下肢每日各取1组对穴,得气后接电针治疗仪,选用疏波模式刺激,每次30 min,每日1次,共2周。

汤剂组:常规西医疗法与对照组完全相同,熄风通瘀开窍方组方:龙骨20 g(先煎),珍珠母15 g(先煎),石菖蒲、天竺黄各12 g,天麻、白蒺藜、黄芩、白芍各10 g,决明子、穿破石、地龙、当归、胆南星各6 g,全蝎1.5 g。若肾阳虚加巴戟天10 g,菟丝子15 g;若肾阴虚加生地黄、黄精各15 g,知母10 g;若肝阳上亢加夏枯草15 g,牡蛎20 g(先煎);若脾气虚加黄芪、白术各15 g;若痰湿加茯苓、陈皮、苍术各10 g;若痰热腑实加瓜蒌10 g,大黄6 g。加适量水,浸泡1 h后武火煎至水沸,文火煎30 min,取200 mL药汁,2煎方法同上。将2次所取药汁混匀,隔包装温开水加热于早晚餐后1h分服,每次200mL,共2周。

联合组:采用常规西医+熄风通瘀开窍方+电针治疗,均同上,共2周。

1.4 观察指标 1)对比4组治疗前、1周后、2周后炎症水平变化,包括肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、超敏 C 反应蛋白(hs-CRP)、白介素-1β(IL-1β),采用酶联免疫法测得血清中各指标的含量。2)对比4组治疗前、1周后、2周后氧化应激反应变化,包括丙二醛(MDA)、超氧化物歧化酶(SOD)、一氧化氮(NO)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px),分别采用硫代巴比妥酸法、氮蓝四唑法、电化学发光法、比色法测得上述血清中各指标的含量。3)对比4组治疗前、1周后、2周后神经功能变化,采用NIHSS评价,总分42分,且评分下降认为神经功能缺损程度下降。4)对比4组病情转归情况,治疗后采用改良Rankin量表评价,评分为0、1、2分者记为预后良好,评分为3、4、5分者记为预后不良。

1.5 统计学方法 将SPSS 24.0软件作为统计学工具,计量资料用均数±标准差(±s)表示,多组间比较采用单因素方差分析,组间两两采用LSD检验,重复测量资料采用重复测量方差分析;计数资料采用构成比或率(%)表示,组间比较采用检验。P<0.05为差异有统计学意义。计数资料两两比较需调整检验标准,调整为 α′=α/k×(k-1)/2,其中 α=0.05,k 为组数。

2 结果

2.1 4组各时刻炎症水平变化 联合组、电针组、汤剂组、对照组中分别有1例、3例、2例、3例因病情过重死亡。血清炎症因子水平经重复测量方差分析,差异具有统计学意义(P<0.05),1、2 周后 4 组血清 TNF-α、hs-CRP、IL-1β 水平均较治疗前下降(P<0.05),2 周后均较 1 周后下降(P<0.05),且 1、2 周后联合组均低于其余 3 组(P<0.05),电针组、汤剂组均低于对照组(P<0.05),差异均具有统计学意义。见表1。

表1 4组各时刻炎症因子水平变化比较(±s)Tab.1 Changes of inflammatory factor levels at each moment in the 4 groups(±s)

表1 4组各时刻炎症因子水平变化比较(±s)Tab.1 Changes of inflammatory factor levels at each moment in the 4 groups(±s)

注:与治疗前对比,*P<0.05;与 1 周后对比,#P<0.05;与对照组对比,△P<0.05;与汤剂组对比,▽P<0.05;与电针组对比,▲P<0.05。

组别 例数 时间节点 TNF-α(pg/mL) hs-CRP(mg/L) IL-1β(pg/mL)对照组 38 治疗前 409.18±69.53 31.69±6.35 301.75±35.63 1 周后 239.58±41.52* 23.20±3.04* 192.35±32.40*2 周后 189.56±27.19*# 17.82±3.75*# 159.71±25.77*#联合组 40 治疗前 407.65±68.99 31.22±6.18 298.35±33.74 1 周后 176.93±32.01*△▽▲ 15.61±3.03*△▽▲ 154.52±29.78*△▽▲2 周后 102.44±20.15*#△▽▲ 10.01±2.05*#△▽▲ 108.76±21.33*#△▽▲电针组 38 治疗前 409.23±71.25 30.29±6.25 297.12±31.05 1 周后 205.46±33.57*△ 19.20±3.15*△ 178.25±30.36*△2 周后 143.89±22.76*#△ 14.28±2.96*#△ 132.28±23.29*#△汤剂组 39 治疗前 408.35±69.56 31.52±6.22 299.58±32.04 1 周后 207.89±31.36*△ 19.36±3.22*△ 176.41±30.75*△2 周后 142.03±25.17*#△ 14.63±3.11*#△ 130.07±22.16*#△F 值 F 组间=12.158,F 时间=17.366,F 交互=15.403 F 组间=12.308,F 时间=18.906,F 交互=16.178 P 值 P 组间=0.001,P 时间=0.000,P 交互=0.000 F 组间=7.857,F 时间=12.033,F 交互=8.906 P 组间=0.005,P 时间=0.001,P 交互=0.003 P 组间=0.001,P 时间=0.000,P 交互=0.000

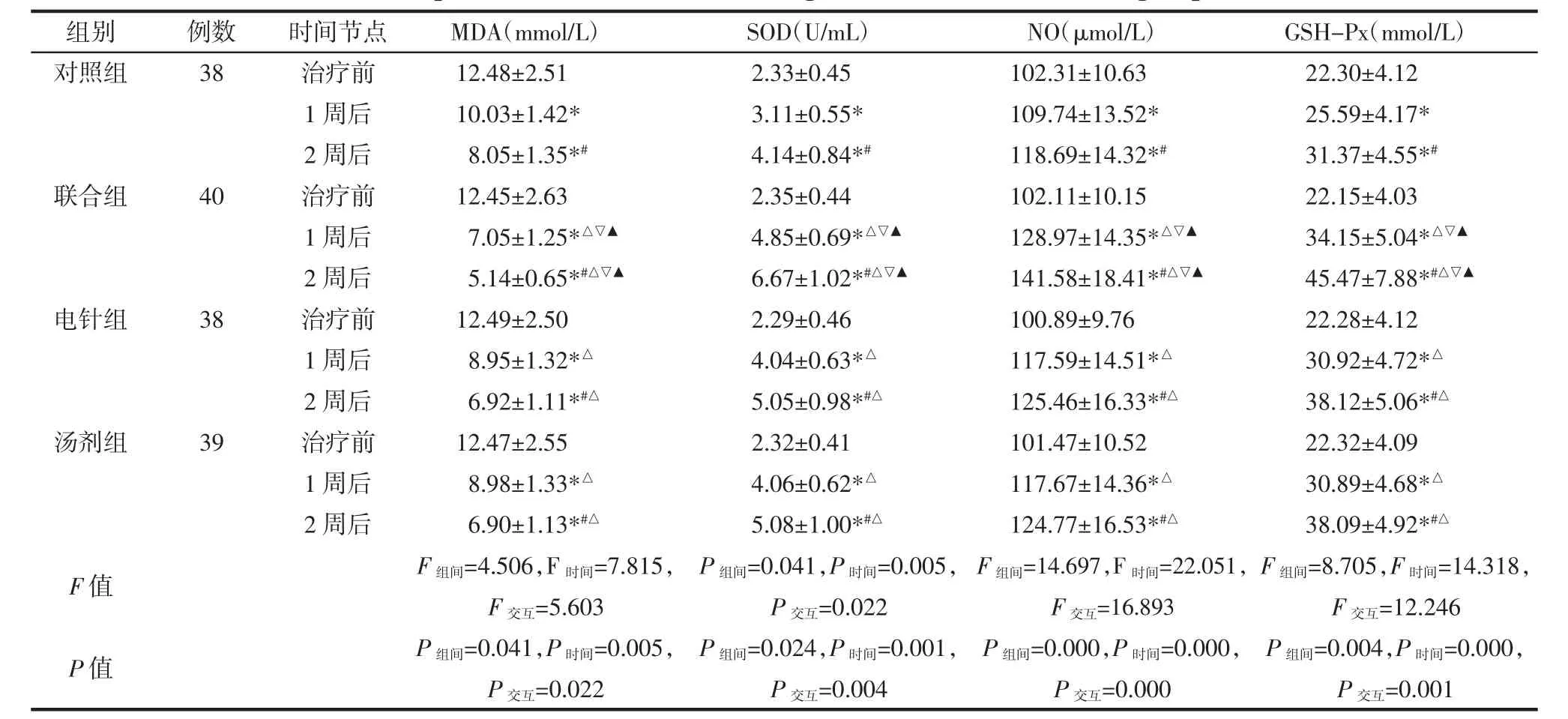

2.2 4组各时刻氧化应激变化 氧化应激指标经重复测量方差分析差异具有统计学意义(P<0.05),差异均具有统计学意义;4组1、2周后血清MDA水平均低于治疗前(P<0.05),2 周后均低于 1 周后(P<0.05),且 1、2 周后联合组均低于其余 3 组(P<0.05),电针组、汤剂组均低于对照组(P<0.05);4 组 1、2 周后血清 SOD、NO 和 GSH-Px均高于治疗前(P<0.05),2 周后均高于 1 周后(P<0.05),且 1、2 周后联合组均高于其余 3 组(P<0.05),电针组、汤剂组均高于对照组(P<0.05),差异均具有统计学意义。见表2。

表2 4组各时刻氧化应激变化比较(±s)Tab.2 Comparison of oxidative stress changes at each moment in the 4 groups(±s)

表2 4组各时刻氧化应激变化比较(±s)Tab.2 Comparison of oxidative stress changes at each moment in the 4 groups(±s)

注:与治疗前对比,*P<0.05;与 1 周后对比,#P<0.05;与对照组对比,△P<0.05;与汤剂组对比,▽P<0.05;与电针组对比,▲P<0.05。

GSH-Px(mmol/L)对照组 38 治疗前 12.48±2.51 22.30±4.12 1 周后 10.03±1.42* 25.59±4.17*2 周后 8.05±1.35*# 31.37±4.55*#联合组 40 治疗前 12.45±2.63 22.15±4.03 1 周后 7.05±1.25*△▽▲ 34.15±5.04*△▽▲2 周后 5.14±0.65*#△▽▲ 45.47±7.88*#△▽▲电针组 38 治疗前 12.49±2.50 22.28±4.12 1 周后 8.95±1.32*△ 30.92±4.72*△2 周后 6.92±1.11*#△ 38.12±5.06*#△汤剂组 39 治疗前 12.47±2.55 22.32±4.09 1 周后 8.98±1.33*△ 30.89±4.68*△组别 例数 时间节点 MDA(mmol/L)5.08±1.00*#△ 124.77±16.53*#△F 值 F 组间=4.506,F 时间=7.815,F 交互=5.603 NO(μmol/L)102.31±10.63 109.74±13.52*118.69±14.32*#102.11±10.15 128.97±14.35*△▽▲141.58±18.41*#△▽▲100.89±9.76 117.59±14.51*△125.46±16.33*#△101.47±10.52 117.67±14.36*△2 周后 6.90±1.13*#△SOD(U/mL)2.33±0.45 3.11±0.55*4.14±0.84*#2.35±0.44 4.85±0.69*△▽▲6.67±1.02*#△▽▲2.29±0.46 4.04±0.63*△5.05±0.98*#△2.32±0.41 4.06±0.62*△38.09±4.92*#△F 组间=8.705,F 时间=14.318,F 交互=12.246 P 值 P 组间=0.041,P 时间=0.005,P 交互=0.022 P 组间=0.041,P 时间=0.005,P 交互=0.022 F 组间=14.697,F 时间=22.051,F 交互=16.893 P 组间=0.024,P 时间=0.001,P 交互=0.004 P 组间=0.000,P 时间=0.000,P 交互=0.000 P 组间=0.004,P 时间=0.000,P 交互=0.001

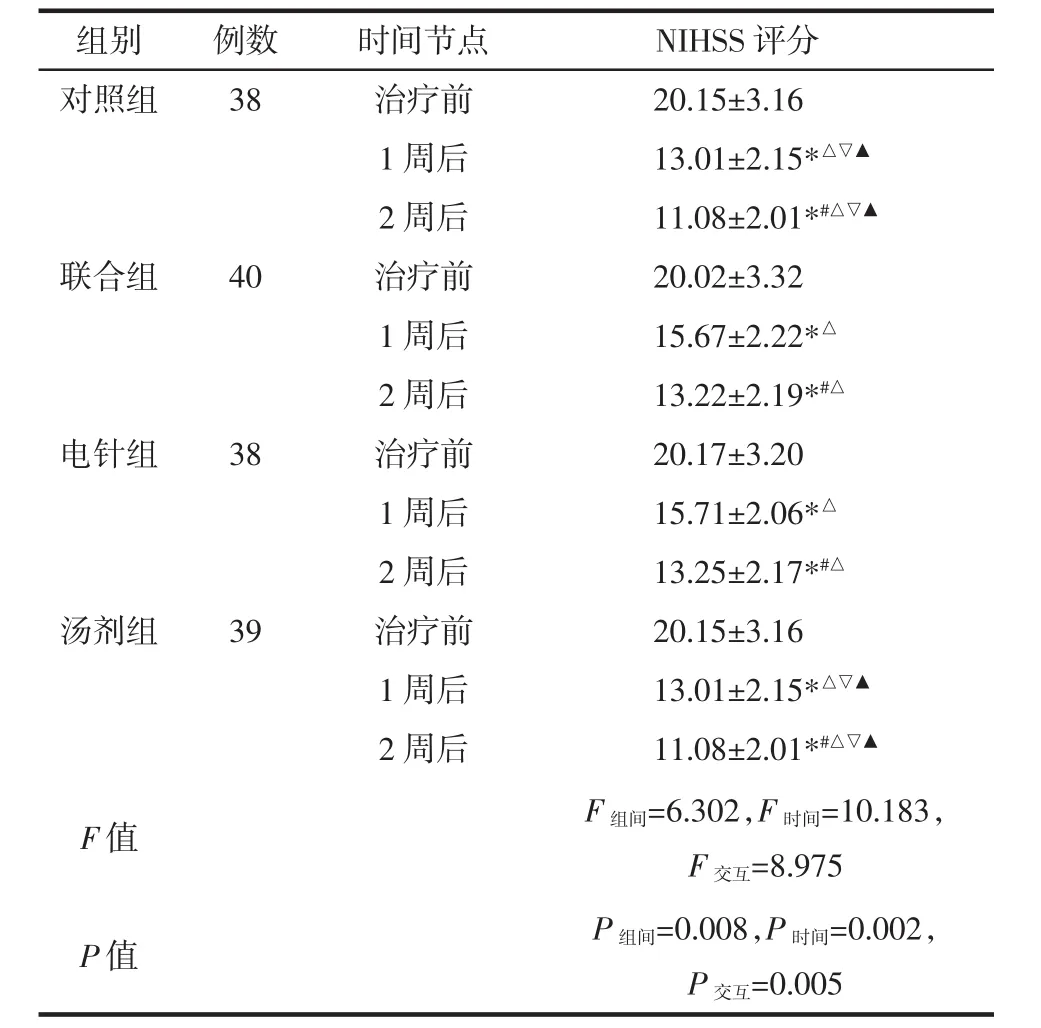

2.3 4组各时刻NIHSS评分变化 NIHSS评分经重复测量方差分析差异具有统计学意义(P<0.05);4 组 1、2周后血清 MDA 水平均低于治疗前(P<0.05),2 周后均低于 1 周后(P<0.05),且 1、2 周后联合组均低于其余 3 组(P<0.05),电针组、汤剂组均低于对照组(P<0.05),差异均具有统计学意义。见表3。

表3 4组各时刻NIHSS评分变化比较(±s)Tab.3 Comparison of changes in NIHSS scores at each moment in the 4 group(±s) 分

表3 4组各时刻NIHSS评分变化比较(±s)Tab.3 Comparison of changes in NIHSS scores at each moment in the 4 group(±s) 分

注:与治疗前对比,*P<0.05;与 1 周后对比,#P<0.05;与对照组对比,△P<0.05;与汤剂组对比,▽P<0.05;与电针组对比,▲P<0.05。

组别 例数 时间节点 NIHSS评分对照组 38 治疗前 20.15±3.16 1 周后 13.01±2.15*△▽▲2 周后 11.08±2.01*#△▽▲联合组 40 治疗前 20.02±3.32 1 周后 15.67±2.22*△2 周后 13.22±2.19*#△电针组 38 治疗前 20.17±3.20 1 周后 15.71±2.06*△2 周后 13.25±2.17*#△汤剂组 39 治疗前 20.15±3.16 1 周后 13.01±2.15*△▽▲2 周后 11.08±2.01*#△▽▲F 值 F 组间=6.302,F 时间=10.183,F 交互=8.975 P 值 P 组间=0.008,P 时间=0.002,P 交互=0.005

2.4 4组病情转归情况 联合组、电针组、汤剂组、对照组预后良好率分别为 82.93%(34/41)、53.86%(22/41)、56.10%(23/41)、46.34%(19/41),联合组预后良好率高于其余3组,且差异具有统计学意义(χ2=8.110,P=0.004;χ2=6.963,P=0.008;χ2=12.004,P=0.001)。

3 讨论

血流动力学异常、血液流变性变差和血管狭窄或堵塞均可诱发急性脑梗死,其中高脂血症、高血压病、糖尿病、吸烟和饮酒等均是常见的病因。研究显示[10],急性脑梗死患者临床治疗难度大,预后差,单纯西医治疗并不能达到理想的效果。而近年来随着人们对中医的认识不断加深,中西医结合方案已经成为此类患者新的治疗趋势。中医认为,急性脑梗死属本虚标实之症,病位在脑,阴阳失调、气机逆乱而上扰脑窍是其本,风火夹杂、痰浊壅塞、瘀血阻窍乃其标;加之外感风、热毒邪,湿热内生,化而为痰,痰阻脉络可致使血液淤滞、血行不畅,脑窍失养则致使中经络。故而对此类患者应以祛风化痰、活血化瘀、通络开窍为中医治疗要务,标本兼顾,则病恙得除[11-12]。

急性脑梗死患者存在炎症和氧化应激反应,且两者也是神经功能缺损的危险因素。有研究显示[13],在急性脑梗死患者中,多种因素均可导致血管内皮损伤,诱发并加重炎症反应,且炎症还可参与该病的发生和进展。另有报道指出[14],急性脑梗死患者由于缺血缺氧可产生大量的氧自由基,进而使得脂质过氧化,损伤细胞结构,影响中枢神经系统功能,因此需采取有效的措施增强机体抗氧化能力,控制氧化应激反应。本研究中,治疗后4组炎症和氧化应激反应均逐渐显著减轻,NIHSS评分均逐渐显著下降,且1、2周后联合组炎症和氧化应激反应指标、NIHSS评分均优于其余3组,汤剂组和电针组均优于对照组,表明4种方案均可减轻炎症和氧化应激反应,改善急性脑梗死患者的神经功能,但熄风通瘀开窍方联合电针的作用更佳。研究显示,菖蒲饮可减轻急性脑梗死患者的炎症反应,还可促使其意识、神经功能恢复[15];黄芩素、黄芩苷等不仅可抗脑缺血炎症损伤,还可增强机体抗氧化能力,减轻氧化应激反应所致的脑组织病理损伤[16-17]。

熄风通瘀开窍方乃廊坊市中医医院自主研发的经验方,以石菖蒲、天竺黄共为君药,石菖蒲活血祛瘀、散风祛湿、开窍醒脑,天竺黄化痰祛瘀、醒脑宁神、凉心镇惊,两者合用共奏化痰祛瘀、开窍醒脑、镇肝熄风之效;配以天麻、白蒺藜平肝熄风,龙骨、珍珠母镇肝熄风、安神宁心,黄芩、决明子熄风祛瘀,白芍、当归养血柔肝、敛涩熄风,胆南星息风通络、开窍醒脑,并以穿破石、地龙、全蝎活血化瘀、通经活络,利用其善走行、活血化瘀、通经止痛之效促使醒脑开窍,恢复神识。在此基础上辨证加味,可保通补兼施,故全方共用可达熄风化痰、活血通络、开窍醒神之效。电针治疗一种特色疗法,可通过电针刺激穴位,达到行气活血、通经活络的目的。本研究依据病证选穴,上肢肩髃属阳明经,肩髎、外关属手少阳三焦经,曲池属手阳明大肠经合穴,手三里、合谷属手阳明大肠经,对上述穴位进行电针治疗可连接上肢肩部、肘、腕等部位,促使血气畅通,同时兼具调理脏腑的功用;下肢风市、悬钟属足少阳胆经,阳陵泉为八会穴之筋会,足三里属足阳明胃经,太溪属足少阴原穴,太冲属厥阴肝经,对上述穴位进行电针刺激可疏通大腿、膝部、小腿、足踝部经络,促使下肢功能得以恢复。本研究中联合组将熄风通络开窍方与电针联合应用治疗急性脑梗死患者,可利用中药方剂醒脑开窍、恢复神识,电针疏通经络,并利用常规西药促进脑血供恢复,因而可相辅相成,增强疗效。本研究中联合组预后良好率显著高于其余3组也证实该推论,提示在急性脑梗死患者实施常规治疗的同时可采用熄风通瘀开窍方联合电针治疗。

本研究纳入病例中患者合并基础疾病包含高血压病、糖尿病及高脂血症,且例数较为均衡,治疗终点结局显示,患者基础疾病对急性脑梗死的疗效具有一定的相关性。急性脑梗死是高血压病导致的常见疾病,且高血压病是临床上导致患者认知功能障碍的主要原因之一,因此,临床治疗过程中,应重视两者之间的相关性,并给予适当的临床干预措施。此外,高血脂是脑梗死发病重要的危险因素,降低血脂水平有助于预防脑梗死复发和降低脑梗死发病率[18]。脑梗死作为糖尿病常见并发症之一,可进一步加重患者病情,导致预后不良,且病死率明显增加,炎症因子、内皮细胞功能紊乱是诱发糖尿病并发急性脑梗死的重要因素[19]。本研究未对高血压病、糖尿病及高脂血症与急性脑梗死终点结局与3者之间的相关性进行分析,因此,具有一定的局限性,仍然需要进行深入研究并探究其具体作用机制。本研究结果显示,电针组和汤剂组炎症反应、氧化应激指标、NIHSS评分和病情转归情况均相近,可知在常规治疗的同时配合电针与配合熄风通瘀开窍方剂治疗急性脑梗死患者的作用相当,可能是因为:电针与中药方剂均可通过不同途径发挥脑保护作用,两者均可减轻炎症反应,并起到协同增效作用,控制氧化应激并减轻神经功能缺损,且两者之间的叠加作用可进一步控制病情,改善临床症状,因此推荐在常规治疗的基础上联合熄风通瘀开窍方、电针治疗。

4 结论

对急性脑梗死患者在常规治疗的同时采用熄风通瘀开窍方、电针治疗均可减轻炎症反应,增强机体抗氧化能力,控制氧化应激反应,减轻神经功能缺损程度,但两者联合的作用更佳,还可显著改善预后。