基于电力线通信的配电网拓扑自动建模方法

张艺琼,胡杨,王东亮,肖群英 〔南瑞集团(国网电力科学研究院)有限公司,江苏 南京 211106〕

摘 要: 拓扑模型对于智能配电网的建设至关重要。为了降低拓扑模型的维护工作量和提高拓扑模型的可靠性,提出了一种基于电力线通信的配电网拓扑自动建模方法。通过采用电力线通信的方式,建立含距离标识的配电网拓扑模型,将其作为拓扑分析、拓扑校核和故障自愈等智能化应用的参考依据。工程试点应用表明,所提方法能够提高拓扑建模效率,具有较好的实用性。

0 引 言

配电网作为电力系统的末端环节,承载着直接向用户供电的重要使命[1]。打造坚强智能配电网是提高供电可靠性的一项重要举措。完整、一致、准确、及时和可靠的拓扑模型是实现配电网智能化建设的基础,能够为配电网调度运行、检修以及供电服务优化提供关键支撑。

当前,针对配电网拓扑模型的研究可分为四类:第一类是基于IEC61968/IEC61970[2-3]等重要国际标准的配电网拓扑模型描述规则;第二类是适用于拓扑模型存储与分析的高级应用算法,类似于邻接表[4-5]、邻接矩阵[6-7]、深度优先遍历算法和广度优先遍历算法等;第三类是拓扑模型的具体用途,例如作为主站集中式馈线自动化(feeder automation, FA)、智能分布式FA和潮流计算等技术或者功能实现的模型依据;第四类是拓扑建模方法。相对于前三类研究而言,针对第四类的研究虽然不多,但其具有重要的研究价值。目前,拓扑建模工作主要依赖于人工维护完成,即模型维护人员在生产管理系统(product management system, PMS)或者地理信息系统(geographic information system, GIS)中提前将拓扑模型维护好,然后将其导入配电自动化主站系统,或者直接在配电自动化主站系统中将拓扑图绘制出来。在配电网拓扑频繁变更的背景下,该方式工作量巨大,以致常出现模型维护不及时和模型准确性偏低等问题。

鉴于当前基于人工维护的拓扑建模方法工作量大、准确性不高以及基于智能分布式FA的拓扑建模方法性价比低等问题,文中提出一种基于电力线通信(power line communication, PLC)的配电网拓扑自动建模方法,将电力线作为信息传输媒介,采用基于相对时钟的节点测距算法与基于距离信息的拓扑重构算法,建立含距离标识的配电网拓扑模型,从而为拓扑分析、拓扑校核以及故障处理等功能奠定模型基础。

1 总体方案设计

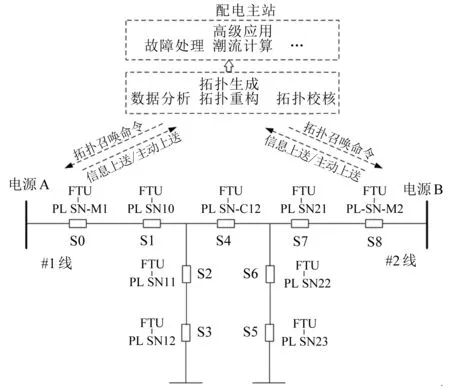

图1为基于PLC的配电网拓扑自动建模系统架构。该配电网络含有#1和#2两条馈线,两条线路上共有9个开关,其中,S0与S8为变电站出口断路器,S1~S3、S5~S7为普通分段开关,S4为联络开关。每个开关处均安装1个馈线终端单元(feeder terminal unit, FTU)和1个电力线通信与传感一体化(power line communication and sensing, PLSN)设备。PLSN-M1与PLSN-M2分别为#1线、#2线的主设备,其对应的终端称之为边缘终端。PLSN10~PLSN12、PLSN20~PLSN22分别为#1线与#2线的从设备。联络开关处的PLSN-C12既是#1线的从设备,也是#2线的从设备,主设备含有所属线路上其他从设备的地址。下面以配电主站进行拓扑召唤为例,对拓扑建模总体方案加以说明。

主站向边缘终端发出拓扑召唤命令,边缘终端获取并解析指令信息,由其对应的主设备负责具体的命令执行工作;主设备依次向所有从设备发出读开关设备ID、类型和状态,待从设备返回上述信息后,主设备依次控制线路上所有从设备进行两两测距;边缘终端将由主设备所获取的测距、设备类型和设备ID等信息打包上送给主站;主站根据边缘终端上送的信息,调用拓扑重构

图1 系统架构

算法,建立拓扑模型,作为其他高级应用参考的模型依据。除了主站向边缘终端下发拓扑召唤命令以外,边缘终端亦可根据所设置的时间参数,定期开展建模工作,实现信息的主动上送 。

2 节点测距

图2 测距原理图

如图2所示,为测量节点A、B之间的距离,节点A与节点B之间需先进行信息交互,再根据交互中的时间尺度特征,计算两者之间的距离。节点A于t1时刻向节点B发出信息;节点B于t2时刻收到节点A的信息;节点B于t3时刻向节点A返回确认信息;节点A于t4时刻收到节点B的确认信息。节点A与节点B之间的距离设为d,节点B从获取信号到回复确认的延迟时间设为TB,PLC信号的传输速率为v,两点之间的传输延时设为τ。

2.1 基于绝对时钟的节点测距算法

倘若节点A与节点B的时钟精确同步,t1、t2、t3、t4与v为已知量,d为未知量,结合PLC信号传输速率v,可求出节点A与节点B的近似距离d。

d≈v×(t2-t1)=v×(t4-t3)

(1)

式中:t1为节点A信号发送时刻;t2为节点B收到节点A的信号的时刻;t3为节点B向节点A的返回确认信号的时刻;t4为节点A收到节点B的确认信号的时刻;τ为两点之间的传输延时;d为节点A与节点B的近似距离。

2.2 基于相对时钟的节点测距算法

倘若节点A与节点B时间不同步,无法直接求出传输延时,但可以通过以下步骤,间接求出传输延时:① 求出节点B的转发延时;② 求出节点A与节点B之间的传输延时τ;③ 求出节点A与节点B之间的近似距离d。

(2)

综上所述,基于绝对时钟的节点测距算法是以时钟精确同步为前提,然而线路节点众多,对时工作量大,实现困难。与前者不同的是,基于相对时钟的节点测距算法无需对时,更容易实现,因此采用基于相对时钟的节点测距算法。

3 拓扑重构

3.1 共线判定原则

如图3(a)所示,在配电网中将开关等设备抽象为节点,倘若A、B和C三点不共线,A点与C点之间距离最长,则有如下关系:

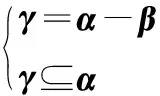

dAC (3) 式中:dAC为A点与C点之间的距离;dAB为A点与B点之间的距离;dBC为B点与C点之间的距离。 如图3(b)所示,倘若A、B、C三点共线,A点与C点之间距离最长,则有如下关系: dAC=dAB+dBC (4) 图3 共线判定原理图 设配电网网络上含有n个节点,编号次序为1至n,将边缘节点的编号设置为1,其位置已知。按基于相对时钟的节点测距算法,测量任意两个节点之间的距离,构建集合w。 w={d12,d13,...dij,...d(n-1)n} (5) 式中:w为任意两个节点之间的距离集合;d12为节点1与节点2之间的距离;d13为节点1与节点3之间的距离;dij为节点i与节点j之间的距离;d(n-1)n为节点n-1与节点n之间的距离。 从集合w中抽取节点1与其他节点之间的距离值,构建集合α,并求出该集合中的最小元素值d1t。 (6) 式中:α为节点1与其他节点之间的距离的集合;w为任意两个节点之间的距离集合;d1t为α集合中的最小元素。 由于网络具有连通性,因此可判定节点t与1具有邻接关系,再结合共线原则,可求出与节点1、t共线的所有节点。从集合α中抽取这些节点到节点1的距离值,构建集合β。 (7) 式中:β为符合共线原则的距离值集合;d1j为节点1与节点j之间的距离;d1t为节点1与节点t之间的距离;dtj为节点t与节点j之间的距离;α为节点1与其他节点之间的距离的集合,其中节点j与节点1、t共线。 同时,亦可求出不与节点1、节点t共线的所有节点,从集合α中抽取这些节点到节点1的距离值,构建集合γ。倘若γ不为空集,则节点1与节点t之间存在分支,且该集合中的最小元素对应的两个节点,即节点1与距离最近的分支节点,具有邻接关系;反之,则节点1与节点t之间不存在分支。 (8) 式中:β为符合共线原则的距离值集合;α为节点1与其他节点之间的距离的集合;γ为不与节点1、节点t共线的所有节点到节点1的距离值集合。 依此类推,结合共线判定原则和邻接关系的判定方法,实现整个配电网的拓扑重构。 试验采用了全球能源互联网研究院研发的PLSN设备、国电南瑞研发的PDZ800系列配电终端以及D5200配电主站。PLSN设备与终端具有相同的接口方式,拓扑重构算法程序采用了C++进行编程。如图4所示,为了方便分析,将变电站名称与开关名称进行了简化:CB为变电站出口断路器;FS1~FS3为负荷开关;LS1与LS2为联络开关;1~6分别是将各开关节点抽象化后的编号,每个开关均装设一个FTU与一个PLSN设备。 图4 试验原理图 为实现拓扑模型的重构,尽可能减小测距过程中所带来的误差,故在线路上任意两个节点之间进行了多次测量,剔除其中的离群点并求取平均值。算法程序执行结果表明,结合所获取的试验数据,在遵循共线判定原则和邻接关系判定方法的前提下,能够建立与图4一致的拓扑模型。 针对传统配电网拓扑建模工作量较大和基于智能分布式FA的拓扑自动建模方法性价比低、尚无法反映一次设备间的实际线路距离等问题,设计基于PLC的配电网拓扑自动建模总体方案,为拓扑建模提供了一种新思路。基于相对时钟的节点测距算法无需对时,容易实现,与基于距离信息的拓扑重构算法相配合在理论上能够实现整个配电网的拓扑重构。试验结果表明,该方法在拓扑重构过程中,能够进一步提高建模准确性,具有一定的工程实用价值。

3.2 基于距离信息的拓扑重构算法

4 试验与分析

5 结束语