安徽省产业扶贫阶段特征及减贫绩效评价研究*

张廷海,苏胜男

(安徽财经大学)

0 引言

2020年中国实现了现行标准下9899万农村贫困人口全面脱贫,绝对贫困和区域性贫困问题从此成为历史.精准扶贫政策的提出和实施是中国打赢脱贫攻坚战的重要武器.实践证明,兜底保障和就业扶贫政策同时实施可稳定增加有劳动力的极端贫困家庭收入,对于不依赖转移性收入维持生活的一般家庭来说,产业扶贫可发挥明显增收作用[1].产业扶贫是中国解决绝对贫困问题的重要抓手.2011年发布的《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》确定了产业扶贫的重要地位,2015年发布的《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和2018年发布的《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》认为发展产业是实现全面脱贫目标的必经之路.据农业农村部统计,截至2020年底,全国98%的贫困户参与了产业发展,产业扶贫成为脱贫攻坚“五个一批”中覆盖面最广、带动人口最多的脱贫方式.产业扶贫这种“授人以渔”的扶贫模式将是巩固脱贫成果、实现乡村振兴最有效的方式.

精准扶贫提出以来,产业扶贫成为学术界关注的焦点,研究成果持续增加,主要围绕产业扶贫的内涵、政策效果以及减贫绩效评价等方面展开.产业扶贫是指以帮助贫困人口增收致富为目的,根据地方自然资源禀赋,选择、培育合适的产业,建立利益联结机制,带动贫困人群参与的一种自主脱贫模式[2].产业扶贫政策为有能力发展产业的贫困户提供资金支持和技术指导,注重提高贫困户自主脱贫能力,就地发展产业为不能外出务工的农户提供更多的就业机会,显著提高贫困户福利水平[3].随着产业扶贫的推进,地方产业得到发展,需要居家照顾老人和孩子的女性劳动力逐渐参与到生产中,增加家庭劳动供给,人均收入随着劳动供给增加和生产率提高显著提高[4-5].然而,有部分学者持相反意见,他们认为产业扶贫的增收效果有限,也不能明显改善贫困户的“等、要、靠”思想,总体减贫效果不佳[6].实施产业扶贫政策会降低贫困发生率,并通过优惠政策和吸收就业等途径对非贫困家庭产生正向溢出效应,但是产业扶贫资源集中在知识水平较高,身体素质更好的家庭,要素禀赋高的家庭因此获得更高的收入,这往往会加大地区收入差距[7].第一个百年目标的实现意味着中国绝对贫困问题已经解决,如何巩固脱贫成果,实现共同富裕是接下来中国扶贫工作的重点.有学者研究产业精准扶贫对解决相对贫困的作用,发现产业精准扶贫可有效增加家庭收入,政府给予资金,由家庭自主选择发展产业的模式,比让家庭加入合作社的互助式扶贫模式减贫效果更加显著[8].

减贫绩效评价是对扶贫工作成果的检验,为总结经验和部署接下来的工作提供直接的数据参考.目前,学界关于扶贫绩效评价的研究方法主要有数据包络法、熵值法和模糊综合评判法等.庄天慧等学者较早对综合扶贫绩效做了定量分析,针对少数民族贫困县发展情况构建综合评价指标,运用模糊综合评判法对西南少数民族贫困县进行反贫困绩效评价[9].谭雪兰等学者从基本生存条件、自身发展能力和全县整体发展三个方面入手,构建反贫困绩效综合评价指标,测算湖南省51个贫困县减贫绩效,利用地理探测器模型分析其空间分异特征和影响因素,为提高扶贫工作绩效探索努力方向[10].还有学者运用三阶段DEA模型,根据产业扶贫投入要素测算产出效率,分析六盘山连片特困区产业扶贫政策的减贫效果[11].

通过梳理相关文献发现,研究省际产业扶贫政策发展的文献较少,也还未有学者运用主成分分析法测度产业扶贫减贫绩效.基于此,对安徽省近20年的产业扶贫政策进行梳理,将其发展历程分为粗放、精准和巩固脱贫成果三个阶段,总结经验教训,为接下来防止返贫和乡村振兴工作提供参考;构建产业扶贫减贫绩效综合评价指标,利用主成分分析法,测度2020年安徽省17个国家级贫困县的产业扶贫减贫绩效,以期丰富实证研究,为减贫绩效相对落后的县区寻找学习、借鉴的成功经验.

1 安徽省产业扶贫阶段特征

2001年,产业扶贫的概念正式提出后,安徽省在贫困地区大力发展产业.安徽省产业扶贫经历了粗放、精准和巩固脱贫成果三个阶段,总结安徽省产业扶贫政策发展过程中的经验,为巩固脱贫成果、实现乡村振兴提供借鉴意义.

1.1 粗放的产业扶贫阶段(2000~2012年)

中国贫困规模大,建国以来的“救济式扶贫”无法彻底解决贫困问题.经过几十年的摸索,提出发展特色产业,提高贫困地区造血能力以帮助贫困人口脱贫增收.2001年,《中国农村扶贫开发纲要》中正式提出“产业化扶贫”的概念,并把推进农业产业化作为扶贫工作的重点内容.从此,产业扶贫全面推进.21世纪初,温饱问题仍是扶贫工作关注的重点问题,有很大一部分农村家庭在温饱线边缘徘徊,安徽省46万登记在册的贫困人口主要分布在大别山地区、沿淮行蓄洪区、沿江圩区,这些地区自然条件相对较差,贫困人口自我发展能力较弱,脱贫工作难度大.因此,安徽省扶贫工作致力于全面解决温饱问题,不再依靠 “输血式”的直接补给方式,在贫困地区发展特色产业,政府出资搭建产业扶贫示范园区,通过“龙头企业 基地 农户”、“农村专业化合作社 农户”等模式,为贫困地区农户提供技术指导,做好农资供应和产品销售等服务,带领贫困人群发展产业,走农业产业化道路.这一阶段,安徽省粮食产量和农业增加值均有大幅提升,人均GDP由2000年的4779.46元增加到2012年的28792.3元,年均增加41.87%,全省整体温饱问题得到解决,生活水平也有一定程度的提升.

1.2 精准的产业扶贫阶段(2013~2020年)

2013年习总书记首次提出精准扶贫后,安徽省更加注重贫困地区产业发展,把产业扶贫作为打赢脱贫攻坚战的重要举措.这一阶段,安徽省创新推出各类园区带动、龙头企业带动、农民合作社带动、大户(家庭农场)带动、贫困户自主调整种养结构发展产业的“四带一自”产业扶贫模式.安徽裕民生态农业有限公司发挥龙头企业带头作用,与中国太平集团合作,为贫困户义务种植油茶苗,组织油茶种植培训班,无偿为贫困户提供技术指导,以高于市场价格收购帮扶贫困户的油茶果实,为贫困户稳定增收提供保障.截至2020年底,全省贫困村共发展蔬菜、茶叶、中药材等特色种植433.4万亩,养殖畜禽5648万头(只),全省贫困地区农村居民人均可支配收入14763元,较2015年增长64.9%,增速比全省农村高出11.3个百分点.实践证明,“四带一自”模式可实现农产品提质增产、延长农产品产业链,扶贫覆盖面广、增收效果好、“造血”作用明显,为其他地区扶贫工作提供经验.为提升村镇自我发展能力,安徽省大力推进“一村一品”工程,指导各贫困村根据地区资源禀赋,发展主导产业.砀山县根据其独特的土壤环境,选择酥梨作为主导产业.2018年,全县有1.5万余户贫困户种植酥梨,产值达2.3亿元,各村依托特色酥梨创建自己的农产品品牌,将酥梨精加工,形成酥梨罐头、梨膏、梨酒、酥梨果汁等产品,实现农产品溢价增值.2020年,全省发展“一村一品”项目的贫困村达到716个,全部实现主导产业产值占农业总产值30%以上的目标.

1.3 巩固脱贫成果的产业扶贫阶段(2021年至今)

2021年,安徽省提出实施脱贫地区乡村特色产业发展提升行动,助力巩固脱贫成果同乡村振兴衔接.鼓励支持脱贫县发展特色产业,创建自主品牌,发展农产品加工业,补齐仓储保鲜和销售短板,延长农产品产业链,促进乡村三产融合发展.推进实施“百千万”工程,壮大乡村集体经济,依托乡村产业发展实现以工代赈,帮助乡村劳动力就地就近就业增收.借助“互联网+”平台,拓宽销售渠道,实现脱贫地区产销对接“八进”行动,完善县乡村三级商业网络体系,建设村级物流配送点,提升产品流通效率.实施消费帮扶提升工程,深入开展脱贫地区消费扶贫“十二个一”等消费帮扶活动.安徽省以发展产业巩固脱贫成果,实现脱贫人口持续稳定增收.2021年全省脱贫人口人均纯收入13592元,同比增长16.58%,脱贫村的村均集体经济收入达44.42万元,比2020年增长31.3%.

2 研究设计

2.1 主成分分析模型

主成分分析法(PCA)将多个变量转换成几个主成分,即把众多具有相关性的变量进行线性组合,成为一组相互无关的综合变量来代替原来的变量,达到降维的目的[12].数学推导过程如下:

设X=(X1,…,Xp)′是一个p维随机向量,并假定存在二阶矩,其均值向量和协方差阵分别记为:μ=E(X),∑=D(X)

考虑以下线性变换:

构建目标函数:

对目标函数求导得到:

最后,构造综合评价函数:

Z=w1Y1+w2Y2+…+wmYm=W′Y

其中,主成分权重wi=φi/Ψm,即第i个主成分的权重等于第i个主成分的方差贡献率与提取的m个主成分的累积方差贡献率的比值.

2.2 减贫绩效评价指标构建

贫困首先体现在物质条件上的匮乏,但收入和必要支出的不平衡才是导致贫困的重要原因,经济发达地区和国家贫困人口的存在便是很好的印证.因此,在衡量产业扶贫的减贫绩效时不仅是考察贫困人口经济收入是否提高,还需要关注贫困地区社会服务和产业发展等方面的提升.在借鉴前人研究基础上[9-10],结合研究需要,同时考虑到数据可得性和全面性,从经济绩效、生活水平、社会服务和农业生产四个方面,选取14个指标构建安徽省产业扶贫减贫绩效综合评价指标(见表1).

表1 安徽省产业扶贫减贫绩效综合评价指标

经济绩效方面选取人均GDP、一般公共预算收入和第一产业增加值三个指标.人均GDP是反映地区经济发展水平最常用的指标,一般公共预算收入以税收收入为主,税收收入往往随着经济发展的好坏变化,因此某地区一般公共预算收入高低可以从侧面反映该地区经济发展水平的高低.贫困主要发生在农村,这部分人群以从事第一产业为主,第一产业增加值提高对贫困户的增收作用更明显.

生活水平方面选取农村居民人均可支配收入、人均居民储蓄存款余额和社会消费品零售总额三个指标.收入、消费和存款增加说明居民有能力消费更多物品,在满足基本生活需要之外仍有结余,生活水平有所提升.

社会服务方面选择社会服务机构个数、医疗机构床位数、普通中学在校人数、一般公共预算支出和农村享受最低生活保障人数五个指标.一般公共预算支出是政府用于提供公共产品和服务的费用,其数值越大越有利于提升居民生活水平.让贫困人口有病能治、有学可上也是减贫不可忽视的方面,良好的身体素质和一定的知识水平可以帮助贫困人群获得更好的就业机会和更高的收入.农村享受最低生活保障人数直接体现减贫效果,其数值越小,说明减贫效果越好.

农业生产方面选用农村用电量、粮食产量和化肥施用量来衡量农业生产.

2.3 数据来源

根据2013年国家级贫困县名单,选择安徽省19个贫困县作为研究对象,由于缺失大量数据,剔除颍东区和裕安区两个县区,确定其余17个贫困县作为研究对象.所使用原始数据来自中经网统计数据库中的中国县域经济数据库、各县2020年国民经济和社会发展统计公报以及各市2021年统计年鉴,个别数据缺失用2019年数据补齐.各变量的描述性统计结果见表2.

表2 主要变量描述性统计结果

3 安徽省减贫绩效评价

3.1 标准化处理

为避免数据单位不统一,数值相差较大引起的误差,需要对相关数据进行标准化处理,消除量纲的影响.采用极差标准化方法对原始数据进行处理,计算公式如下:

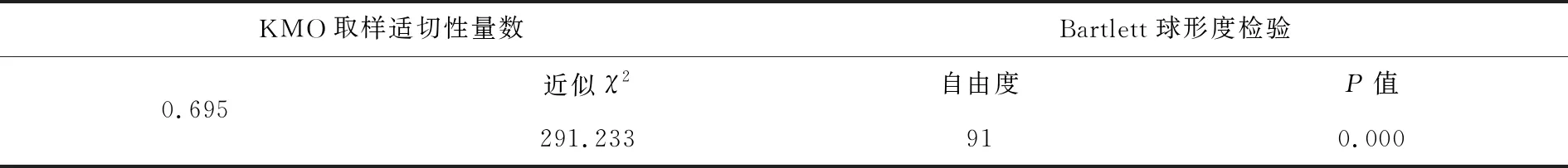

3.2 KMO检验和Bartlett检验

在提取主成分之前需要进行KMO检验和Bartlett球形度检验,以判断是否适合做主成分分析.KMO用于测度变量间的偏相关性,取值在0~1,其数值越接近1,做主成分分析的效果越好,当KMO小于0.5时,不适合做主成分分析.检验结果见表3,KMO检验值为0.695,大于0.5, Bartlett球形度检验卡方值为291.233,在1%水平上显著,表明数据适合做主成分分析.

表3 KMO检验和Bartlett球形检验结果

3.3 提取主成分

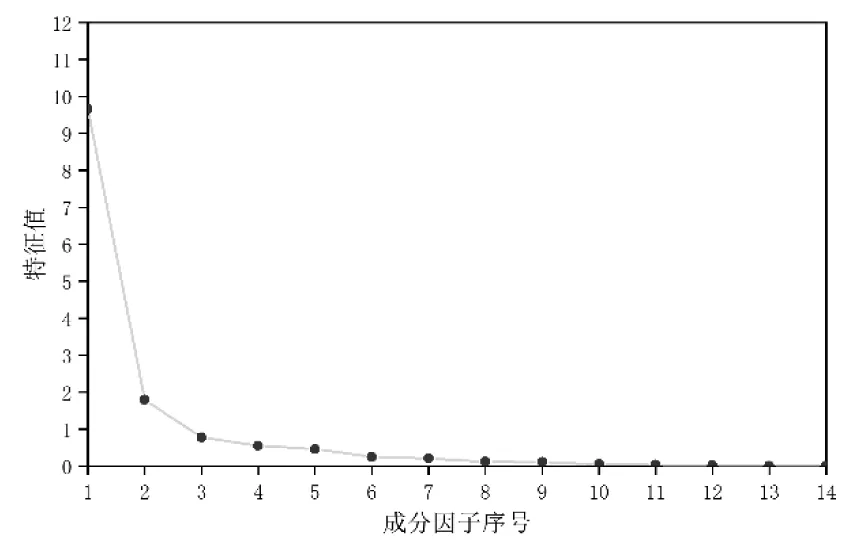

从相关阵出发对数据提取主成分,得到主成分方差贡献率表(见表4).根据各主成分特征值大小绘制碎石图如图1所示.结合表4和图1,可以看出:提取前两个主成分,累计方差贡献率达到81.77%,可以解释原始数据的大部分信息,特征值大于1的主成分个数为2,因此提取前2个主成分来分析安徽省贫困县的产业扶贫脱贫绩效是合理的.

图1 碎石图

表4 主成分方差贡献率表

3.4 计算主成分得分

主成分得分系数矩阵(见表5)反映了各指标与提取的主成分之间的关系大小,变量在某一主成分上得分系数越高,表明该变量与该主成分之间关系越密切.由表5可以看出:第一主成分F1除了农村居民人均可支配收入的系数较小外,在各个指标上的系数差别不大,在一般公共预算收入、第一产业增加值、社会消费品零售总额、社会服务机构个数、医疗机构床位数、普通中学在校学生人数、一般公共预算支出、农村用电量和粮食产量上有正载荷,在人均GDP、人均居民储蓄存款余额、农村享受最低生活保障人数、化肥施用量上有负载和,F1反映了产业扶贫政策的综合脱贫效果;F2在人均GDP和农村居民人均可支配收入上有较大正载荷,其余指标系数相对较小,F2主要反映了产业扶贫政策的经济绩效.

根据表5显示的各指标在主成分F1和F2上的得分系数,可以写出各主成分得分线性表达式如下,再将标准化后的各指标数据代入式中,可计算得到各贫困县主成分得分,结果在表6中显示.

表5 主成分得分系数矩阵

F1=-0.2281x1+0.2487x2+0.3014x3+

0.0745x4+…-0.2305x14

F2=0.4089x1+0.2231x2+0.0708x3+

0.6469x4+…+0.2970x14

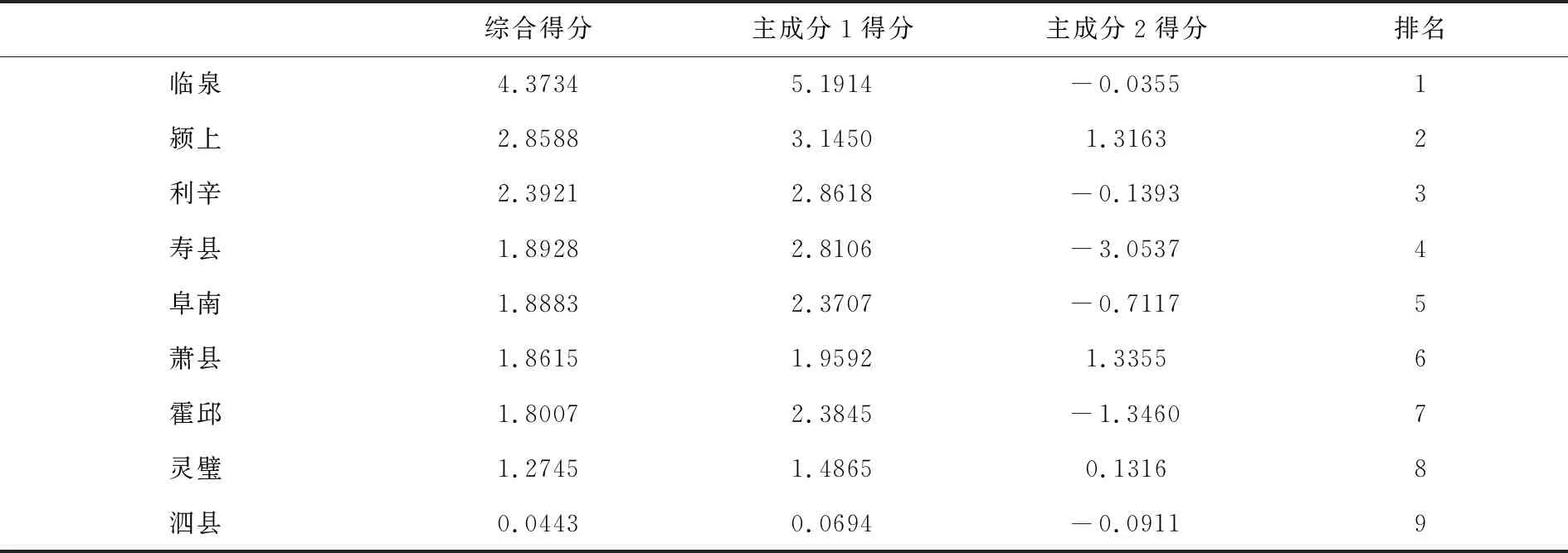

3.5 综合得分计算

根据表4中主成分方差贡献率和累积方差贡献率计算主成分F1和F2的权重:

w1=0.6897/(0.6897+0.1280)=0.8435

w2=0.1280/(0.6897+0.1280)=0.1565

Y=0.8435F1+0.1565F2

将计算得到的主成分得分代入上式可得脱贫绩效评价综合得分,根据各县脱贫绩效综合得分,对其进行排序,结果见表6.可以看出,临泉县、颍上县和利辛县脱贫绩效得分排名位列前三,脱贫绩效得分最低的是石台县,皖北地区的贫困县得分相对较高,而大别山地区的贫困县脱贫绩效得分普遍偏低.这可能是大别山区地势崎岖,不适合农业的规模化生产,交通不便使得产品运输难度加大,同时增加了物流成本,阻碍了产业规模化发展,导致产业扶贫脱贫绩效相对较低.

表6 主成分得分和综合得分表

续表

4 结论和政策建议

通过梳理21世纪以来安徽省产业扶贫的发展模式变化和取得的扶贫成果,构建综合指标测度2020年安徽省17个国家级贫困县的产业扶贫绩效,为巩固脱贫成果提供参考.研究发现:产业扶贫脱贫绩效处于前三位的是临泉县、颍上县、利辛县,处于后三位的是石台县、岳西县、太湖县,相较于皖北地区,大别山地区的贫困县发展产业难度更大,产业扶贫的减贫绩效相对较低.2020年,中国实现全面脱贫,但已脱贫户仍有可能因为意外出现返贫风险,相对贫困也将长期存在.为防止返贫和解决相对贫困问题,提出相关建议.

(1)完善帮扶措施,巩固脱贫成果.已脱贫户和低收入家庭可能因为遭遇意外失去劳动力或大病支出超出家庭承受能力而存在返贫风险,因此需要建立返贫监测机制,定期追踪已脱贫户、边缘户家庭健康和收入情况,排查易返贫家庭,针对可能返贫原因继续实施相应帮扶政策.提升社会保障服务水平,完善重大疾病保险投保机制,提高农村养老保险和医疗保险覆盖率,降低因病返贫风险.随着绝对贫困问题的解决,产业扶贫政策要从“特惠性”过渡到“普惠性”,让政策福利惠及更多人[13],同时需要注重对弱势家庭产业发展的指导和就业培训,避免政策资源集中于有智、有资的“精英家庭”,进一步拉大贫富差距.

(2)精选扶贫产业,以产业带动就业.因地制宜,选择适合地方发展的产业,所选产业应该具备可持续性和发展潜力,为当地贫困人员提供长期稳定的就业岗位.完善网络、交通等基础设施,拓展线上销售渠道,降低产品运输成本[14].组织分散小农户加入农业专业合作社,以土地流转、资金入股和提供劳动等方式获得报酬[15],盘活农村闲置碎片土地,实现规模经济.引入新品种和新型种养殖技术,提高产品品质和生产效率,寻找合作企业做农产品深加工、精加工,增加产品差异性,提高市场竞争力,既能实现农产品溢价又能为当地相对贫困人群提供就业机会.根据农户的劳动能力和文化水平,有针对性组织就业培训,培训结束开展考核,确保每一位参与者工作技能都得到提升,以适应产业发展需要.

(3)加大财政支出,做好教育扶贫.教育是摆脱贫困最有效的手段之一,良好的教育不仅可以帮助相对贫困人口获得更好的就业机会,增加家庭收入,还可以从精神层面减轻其对外界的依赖,增加自主脱贫动力.加大相对贫困家庭在校生的助学贷款力度,减免中高级教育的学杂费,简化申请助学贷款手续,减轻贫困家庭教育负担,防止因贫辍学现象发生.财政资金更多地向乡村教育倾斜,提高乡村教师薪资待遇,培养优质的乡村教师团队,补充更新农村老旧的教学设备,尤其是实验器材和文体用品,培养学生学习兴趣,改变农村“读死书”状态,保证城乡教育资源均等化,家庭贫困的农村学生获得公平的教育机会.