徐州产业空间布局优化方向与对策研究

——基于徐州与南京产业发展的对比分析

夏永红

(江苏师范大学商学院, 江苏 徐州 221116)

2020年12月,江苏省人民政府办公厅印发了《江苏省“产业强链”三年行动计划(2021—2023年)》(以下简称《行动计划》),指出要“聚焦13个先进制造业集群和战略性新兴产业,实施531产业链递进培育工程,用三年时间,重点培育50条具有较高集聚性、根植性、先进性和具有较强协同创新力、智造发展力和品牌影响力的重点产业链,做强其中30条优势产业链,促进其中特高压设备、起重机、车联网、品牌服装、先进碳材料、生物医药、集成电路、高技术船舶、轨道交通装备、‘大数据+’等10条产业链实现卓越提升”。2021年10月,徐州市自然资源和规划局发布了《徐州市国土空间总体规划(2021—2035年)》(草案)(以下简称《规划》),提出要构建“一心、三带、五组群”都市圈空间结构,其中,“一心”为徐州市辖区,“三带”为京沪协同创新发展带(枣徐宿)、东陇海开放共享发展带和大运河绿色文化发展带,“五组群”为丰沛组群、枣滕微组群、邳新组群、宿迁—雎宁组群和宿淮组群。徐州依据《行动计划》和《规划》,结合自身资源禀赋和产业发展比较优势,对钢铁、焦化、水泥、热电和化工五大行业进行了行业内的整合与综合治理,与此同时,徐州于2021年制定了工程机械与智能装备产业、新能源产业、集成电路与ICT产业、生物医药与大健康产业、新材料产业、节能环保产业等六大战略性新兴产业集聚发展工作方案。优化徐州市辖区和五个县(市)的产业空间布局,对实现徐州经济高质量发展具有重要的意义。

一、文献回顾

产业空间布局是社会生产与经济活动在空间地域上的体现,其本质是企业组织和各类资源要素在地域空间上的集散与流动[1]。Glaeser等探索了城市经济与企业家创新精神的关系,认为城市产业空间的合理布局有利于推动城市人才流动、促进企业家创业和产业创新发展[2]。蔡昉等认为,我国经济具有地区差异性,通过“雁阵式”产业转移,能够实现经济增长方式的转变和产业结构的升级[3]。王咏笑等对上海城市功能与城市人口在空间布局上的错位进行了分析,提出了以城市功能布局优化带动产业布局优化发展的建议[4]。胡安俊等对产业空间布局的主导因素进行了研究,认为新时代区域产业布局注重人力资本和信息网络的作用,以创造有序的城市生活空间为主要任务,强调产业空间合理布局是经济发展的重要动能支撑[5-6]。贺灿飞等研究了“双循环”新发展格局下我国产业空间布局的优化策略[7]。韩旭等从产业地理集中与分散的视角研究了长三角一体化进程中污染密集型产业的空间分布变化[8]。胡安俊和林毅夫等认为,我国产业空间布局存在产业同构、产能过剩、环境污染等问题,优化产业布局需要规范政府行为,充分发挥市场机制和政府在环境规制方面的作用,实现地区资源优化配置,增强地区发展能力和发展潜力,促进地区产业绿色协调发展[9-10]。此外,学界还从三次产业结构和主导产业选择的测度方面对城市产业空间布局进行了研究。其中,具有代表性的主导产业选择方法主要有层次分析法、灰色系统分析法、数据包络分析法、广谱筛选法、区位熵和产业集聚度等方法[11]。目前,我国对产业空间布局的研究多集中在国家和区域层面,对城市产业空间布局的研究也多集中在北京、上海等特大城市,关于其他城市产业空间优化布局的研究相对较少。鉴于此,本研究对徐州产业空间布局的现状、特点及演变规律进行分析,并就三次产业结构和产业空间集聚与南京进行对比分析,提出徐州产业空间布局优化的方向和对策建议,以促进徐州经济高质量发展,为地方政府制定产业空间布局政策提供借鉴。

二、徐州产业空间布局的现状分析

本文主要从产业结构、产业集聚和产业调整三个方面对徐州产业空间布局的现状进行分析。其中,产业结构分析主要是与南京的产业结构进行对比分析,同时,对徐州市辖区和五个县(市)的产业结构进行具体分析,深入了解徐州不同层面的产业结构现状与特征;产业集聚分析主要是与南京的细分产业空间集聚水平进行对比分析,找出徐州的比较优势产业;产业调整分析主要是对徐州重污染行业(钢铁、焦化、水泥、热电和化工等)的整合与综合治理进行梳理和分析。

(一)产业结构分析

考虑徐州的区划调整,结合数据的可得性和可比性,本研究主要对徐州全市以及市辖区和五个县(市)两个层级的产业结构进行分析。徐州市辖区包括鼓楼区、云龙区、泉山区、贾汪区和铜山区;五个县(市)包括丰县、沛县、睢宁县、新沂市和邳州市。产业结构分析主要是对三次产业地区生产总值的占比进行分析。

《徐州统计年鉴2021》显示,2020年全市实现地区生产总值7 319.77亿元,按可比价计算,比上年增长3.4%。2011—2020年,徐州一二三产业地区生产总值均呈现不断增长趋势。其中,第一产业地区生产总值平稳增长,第三产业地区生产总值增速较快,2016—2020年第三产业地区生产总值均超过第二产业,并且差距在不断扩大。从产业结构来看,徐州三次产业结构层次偏低,与南京相比存在较大差异(图1)。

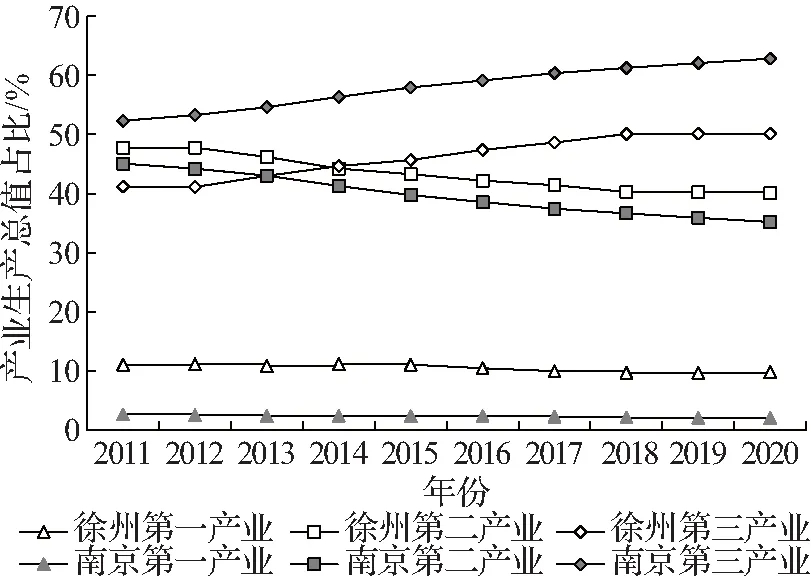

图1 2011—2020年徐州和南京一二三产业地区生产总值占比

由图1可以看出,2011—2020年,徐州和南京三次产业结构不断调整优化,第三产业地区生产总值占比不断提升。具体而言,2011—2020年,徐州和南京第一产业地区生产总值占比均呈下降趋势,与2011年相比,2020年徐州和南京第一产业地区生产总值占比分别下降了1.2个百分点和0.6个百分点,但是徐州第一产业地区生产总值占比远远高于南京;同期,徐州和南京第二产业地区生产总值占比均呈明显下降趋势,分别下降了7.7个百分点和9.9个百分点;徐州和南京第三产业地区生产总值占比均呈不断上升趋势,分别增加了9个百分点和10.5个百分点。概言之,徐州和南京三次产业结构均呈现第一、二产业地区生产总值占比不断下降,第三产业地区生产总值占比不断上升的趋势,即两市产业结构均呈现出不断优化的发展趋势。需要指出的是,虽然徐州整体产业结构呈不断优化之势,但是徐州市辖区和五个县(市)三次产业结构的优化情况具有较大的差异性(图2)。

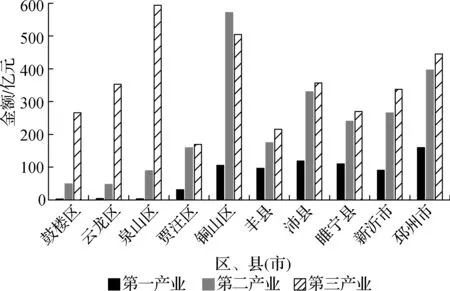

图2 2020年徐州各区(县、市)一二三产业地区生产总值

从图2可以看出:2020年,鼓楼区、云龙区和泉山区主要以第三产业为主,其中,泉山区第三产业地区生产总值最高,为593.8亿元;铜山区第二产业地区生产总值最高,第三产业地区生产总值仅次于泉山区;贾汪区地区生产总值相对较低,其中,第三产业地区生产总值略高于第二产业;在五个县(市)中,邳州市地区生产总值最高,五个县(市)的第三产业地区生产总值均超过第二产业。除铜山区外,其他地区第三产业地区生产总值均超过第二产业,产业结构得到进一步优化。

(二)产业集聚水平分析

区位熵(Location Quotient,LQ)是测量产业集聚水平的一个常用方法,反映某一区域某一行业在更大地理空间范围内的相对集中程度。本文在研究徐州各行业区位熵时,主要分析徐州大类行业和两位数制造业(1)两位数制造业指在《国民经济行业分类》中以两位数作为分类代码的制造业大类。的集聚水平,并与南京进行对比分析。计算区位熵可以采用产业地区生产总值、主营业务收入或就业人数等指标,考虑到数据的可得性,本文在计算大类行业区位熵时主要采用相应行业的地区生产总值进行计算,在计算两位数制造业区位熵时主要采用就业人数进行计算,具体公式为

(1)

式(1)中,i表示第i个城市,即徐州市或南京市;p表示江苏省;j表示第j个行业;LQij表示i城市第j个行业的区位熵;Yi和Yp分别表示i城市和江苏省的地区生产总值或就业人数;Yij和Ypj分别表示i城市和江苏省第j个行业地区生产总值或就业人数。某行业区位熵的值越高,说明该行业的集聚程度越高。若LQij>1,说明在江苏省范围内,i城市第j个行业高度集聚;若LQij=1,表示i城市第j个行业的集聚程度一般;若LQij<1,表示i城市第j个行业的集聚程度较低。利用式(1)计算2020年徐州和南京大类产业的区位熵,具体结果如图3所示。

图3 2020年徐州和南京大类行业的区位熵

由图3可以看出:徐州农、林、牧、渔业的区位熵大于1,表明徐州第一产业高度集聚;在第二产业中,徐州采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业等行业的区位熵高于南京,且徐州采矿业和建筑业高度集聚,特别是采矿业的区位熵高达4.5;在第三产业中,徐州批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,租赁和商务服务业等传统服务业的区位熵大于1,且均高于南京,而南京现代生产性服务业则相对比较集中,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,科学研究和技术服务业的区位熵明显高于徐州,此外,南京的教育,卫生和社会工作,公共管理、社会保障和社会组织等行业的区位熵也高于徐州。

为了进一步分析两位数制造业的集聚水平,本文利用就业人数计算2020年徐州和南京两位数制造业的区位熵,具体结果如图4所示。

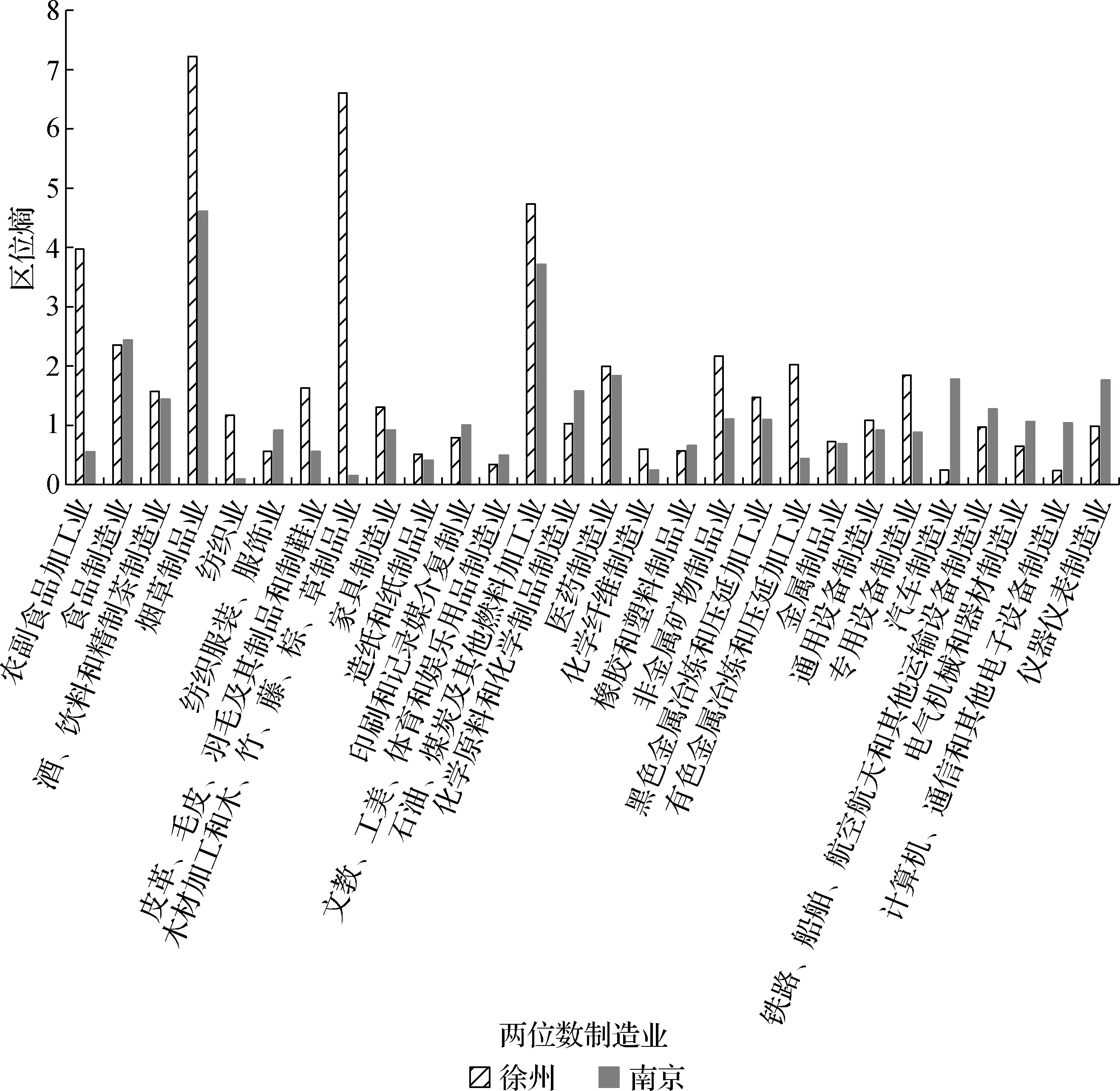

图4 2020年徐州和南京两位数制造业的区位熵

由图4可以看出:在区位熵大于1的两位数制造业中,徐州农副食品加工业,烟草制品业,纺织业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,家具制造业,石油、煤炭及其他燃料加工业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业,专用设备制造业等行业的区位熵明显高于南京,具有较强的行业竞争优势;酒、饮料和精制茶制造业,医药制造业,通用设备制造业等行业的区位熵略高于南京,集聚程度与南京相当;在高端装备制造业领域,徐州汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业等行业的区位熵明显低于南京。可见,徐州具有相对竞争优势的制造业主要集中在中低端制造业,高端装备制造业的集聚水平有待进一步提升。

(三)产业调整分析

2020年至今,徐州已对钢铁、焦化、水泥、热电和化工五大行业进行了行业内的整合与综合治理。这些行业具有企业数量较多、规模普遍较小、工艺设备较落后、产品处于中低端等特点,而从污染排放来看,这些行业存在能源消耗多、废气排放量大、间接污染严重、污染治理水平低下等特点。从空间布局上来看,数量众多的重污染企业位于徐州主城区周边,尤其是铜山区和贾汪区存在大量的重污染企业,极易造成主城区空气污染。

根据徐州市《2020年五大行业整合整治工作方案》,徐州18家钢铁企业中,15家企业被关停或拆除,行业内整合后剩余3家,分别位于铜山区、沛县和新沂市;11家焦化企业中,8家被关停或拆除,优化整合后形成3家综合性焦化企业,分别位于丰县、沛县和邳州市;62家水泥企业中,47家被关停或拆除,整合后剩余15家,2家大型粉磨企业位于铜山区,2家大型熟料及粉磨企业位于贾汪区,徐州经济开发区(2)徐州经济开发区是国家级经济开发区,范围涉及徐州鼓楼区、贾汪区和铜山区等地区中的部分区域。全面退出水泥生产;24家热电企业中,6家被关停,整合后剩余15家,其中,铜山区的新汇热电有限公司、贾汪区的建平环保热电有限公司和云龙区的南区热电有限责任公司3家电厂由燃煤改燃天然气或生物质;167家化工企业中,关停退出43家,限期或停产整改72家。徐州化工产业集聚地分别设在新沂市的经济开发区和邳州市的经济开发区,贾汪区和睢宁县两个化工产业集聚地被取消。关于钢铁、焦化、水泥、热电和化工五大行业被关停或拆除的企业空间分布情况如表1所示。

表1 2020年徐州五大行业被关停或拆除的企业空间分布情况

从表1可以看出,徐州关停或拆除了钢铁、焦化、水泥、热电和化工等行业内119家企业,大力整合优化高能耗、重污染企业,其中,对徐州市区的调整力度较大,特别是对铜山区、贾汪区和徐州经济开发区的调整力度最大,大量企业被关停或拆除,或者进行转迁,使高能耗、重污染企业远离城市核心区,体现出高能耗、重污染企业从城市中心向外围转移的特征。通过关停或拆除铜山区、贾汪区和徐州经济开发区的大量高能耗、重污染、低工艺企业,徐州制造业内部结构得到进一步优化,有利于优化徐州三次产业结构,改善空气污染现状,提高人居环境质量。

三、徐州产业空间布局存在的问题

在分析徐州不同层面的产业结构、不同层级的产业集聚程度,以及高能耗、重污染行业调整现状的基础上,笔者认为徐州产业空间布局存在三个方面的问题。

(一)产业梯度不明显,三次产业结构层次偏低

徐州没有形成明显的产业梯度,部分地区存在产业趋同现象。2011—2020年,虽然徐州三次产业结构在不断优化,但与南京相比还有较大的优化空间。2020年,南京三次产业比例为2.0∶35.2∶62.8,徐州三次产业比例为9.8∶40.1∶50.1,可见,徐州仍需进一步优化三次产业结构。从徐州区(县、市)级层面来看,产业趋同现象比较明显,重复投入导致的资源浪费问题亟待解决。

(二)传统产业比重大,制造业内部结构层次偏低

在对徐州和南京大类产业及两位数制造业的产业集聚水平进行对比分析后可以看出,徐州集聚水平较高的产业主要是第一产业、第二产业,以及第三产业中的传统服务业,而南京现代生产性服务业具有较强的比较优势,特别是信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,科学研究和技术服务业的区位熵高于徐州,说明南京现代生产性服务业相对集中,具有较强的行业竞争优势。在两位数制造业集聚水平上,徐州与南京相比具有如下特点:徐州低端制造业集聚水平较高,如农副食品加工业,酒、饮料和精制茶制造业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业等行业的区位熵明显高于南京;徐州与南京的中端制造业区位熵差异不大,徐州非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业的区位熵高于南京;在高端制造业中,南京汽车制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业等行业的区位熵明显高于徐州。不管是从行业大类来看,还是从两位数制造业来看,徐州集聚水平较高行业的结构层次都偏低,需进一步提高产业层次,优化产业结构。

(三)城市功能定位不明确,产业布局不合理

徐州区域内部产业布局不合理,重工业主要集中在铜山区和贾汪区。随着行政区划的调整,铜山区和贾汪区作为主要的市辖区,它们的城市功能定位应有所调整。长期以来,铜山区和贾汪区均有一些高能耗、重污染企业,虽然这些企业曾经为促进地方经济发展作出了贡献,但同时也给地方环境造成了巨大压力。2020年,徐州对钢铁、焦化、水泥、热电和化工五大行业进行了行业内整合与综合治理,将徐州市区特别是铜山区、贾汪区和徐州经济开发区的高能耗、重污染企业关停或拆除,并将部分剩余企业转移出市区。通过关停或拆除相关企业,地区产业结构得到调整;通过产业转移,即从市区向周边县(市)转移,产业布局得到进一步优化。今后,铜山区和贾汪区应明确自身功能定位,大力发展高端制造业和现代生产性服务业,进一步改善区域生产生活环境。

四、徐州产业空间布局优化的方向

基于对徐州全市以及市辖区和五个县(市)两个层级的产业结构的分析,本文将徐州产业空间布局划分为中心区、次中心区和外围区三个圈层,并针对每个圈层提出产业布局优化的具体方向。

(一)中心区

徐州产业空间布局的中心区主要是指鼓楼区、泉山区和云龙区。这三个区应以方便居民生活为原则,大力发展服务业,特别是发展金融业,批发和零售业,住宿和餐饮业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织等行业。位于中心区的工业生产应尽量向次中心区和外围区转移。

(二)次中心区

徐州产业空间布局的次中心区主要是指铜山区和贾汪区。次中心区应大力发展战略性新兴产业,构建完善的产业链条,形成具有竞争优势的产业集群。首先,次中心区在积极调整产业内部结构,关停或拆除高能耗、重污染、低技术企业的同时,应大力发展工程机械与智能装备产业、新能源产业、集成电路与ICT产业、生物医药与大健康产业、新材料产业、节能环保产业等战略性新兴产业(3)参见2021年2月徐州市人民政府办公室发布的《市政府办公室关于印发2021年六大战略性新兴产业集聚发展工作方案的通知》(徐政办发〔2021〕15号)。,提高制造业内部产业结构层次。其次,重点发展信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业等现代生产性服务业,为战略性新兴产业的发展提供良好的环境。

(三)外围区

徐州产业空间布局的外围区主要是指丰县、沛县、睢宁县、新沂市和邳州市五个县(市)。目前,外围区存在产业趋同现象,应根据各县(市)的资源优势和产业特色进行产业调整,重点发展现代农业和林业,高起点承接市区转移的相关产业。

五、徐州产业空间布局优化的对策建议

针对徐州产业空间布局存在的问题,根据上述产业布局优化方向,本文分别从形成产业梯度、培育产业集群、打造产业园区和发挥政策引导作用等方面提出对策建议。

(一)明确功能定位和产业分工,形成产业梯度

徐州应根据中心区、次中心区和外围区的地理位置、资源优势和产业特色确定每个圈层的功能定位。中心区应大力发展服务业,满足居民多元化需求。次中心区应以发展高端制造业和现代生产性服务业为主,完善产业发展配套设施,在关停、拆除或转迁区域内高能耗、重污染企业和中低端制造业企业的同时,集中资源大力发展高端装备制造业,以及信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,科学研究和技术服务业等现代生产性服务业。外围区则应依据区域自身特色和优势调整优化产业布局。首先,发展特色农业,对农产品进行深加工,延长产业链条;其次,做好次中心区相关产业的转移承接工作,从更高的起点去规划产业发展,而不是直接承接一些高能耗、重污染、低技术的产业;最后,根据地方特色大力发展旅游业,增加农民收入,提高农民生活水平,促进区域经济高质量发展。在明确功能定位和产业分工的基础上,形成产业梯度,发挥徐州中心区、次中心区的核心引领作用,带动外围区的发展,增强市辖区和五个县(市)的区域竞争力。

(二)发展比较优势产业,培育先进制造业集群

根据《行动计划》和徐州大类行业及两位数制造业的集聚水平,结合徐州交通枢纽的战略优势,大力发展徐州比较优势产业,进一步完善高端装备制造业产业链,逐步形成具有一定影响力的战略性新兴产业集群,促进产业集群内劳动力共享、知识和技术溢出等正效应的形成,进一步吸引更多优质企业加入相应产业集群,增强制造业集群的地区竞争优势。

(三)打造特色产业园区,统筹优化产业空间布局

目前,徐州规划了各类产业园区,但由于缺乏统筹规划和综合协调,产业园区的重复建设、资源浪费、恶性竞争等问题逐渐显现,也没有形成特色鲜明的产业园区。各区(县、市)应结合自身区位优势和资源优势建设特色产业园区,延长产业链,还可通过产业链上的上下游产业的整合、产业园区与相关产业园区的整合,形成具有一定规模的产业园区,以进一步增强产业竞争优势,提高产业抗风险能力。徐州应通过产业链的延伸拉动产业园区的发展,通过产业园区的发展带动特色产业集群的发展,以进一步优化全市产业空间布局。

(四)发挥政策引导作用,促进全市资源优化配置

在充分发挥市场机制的调节作用,优化产业布局的同时,还要发挥政府职能,强化政策引导作用,为产业合理布局提供制度保障。首先,政府要为地区经济社会发展营造良好的营商软环境,吸引外资前来投资战略性新兴产业,提升徐州制造业的产业结构层次。此外,要营造良好的发展软环境,提升政府服务水平和办事效率,降低市场主体运行的行政成本,提高市场主体的活力和创新力,促进徐州产业高质量发展。其次,政府应进一步加大基础设施建设力度。徐州拥有横贯东西、联结南北的高铁枢纽和货运铁路枢纽。徐州应充分利用现有交通优势,并进一步加大市区和五个县(市)公路建设、网络基础设施建设的力度,强化基础设施互联互通,为产业发展提供良好的软硬件设施,为战略性新兴产业项目的引进提供便利。最后,政府要有效发挥政策引导作用,使资源要素在全市范围内得到优化配置,推动产业经济高质量发展。