氟代脱氧葡萄糖-正电子发射计算机断层显像CT双时相显像技术在膀胱癌诊断中的增益价值

廖俊伟,黄晓红,张伟标,朱国权,邱 浩

(东莞市人民医院核医学科 广东 东莞 523053)

膀胱癌作为泌尿系统最常见的恶性肿瘤,老年患者属于该病的高发人群,且男性发病率为女性的3~4倍,该病已经位于目前我国泌尿生殖系肿瘤发病率的首位,其中以移行上皮癌在实际工作中最为常见[1-3]。合理使用先进的检查技术对膀胱占位性病变进行鉴别诊断非常重要。18F-FDG为类葡萄糖显像剂,其代谢物经肾排泄,在PET/肿瘤显像中最常应用。PET/CT常规显像中由于的尿液高放射性,造成膀胱病灶对比低,SUVmax测量失真[4]。而延迟显像可以提高肿瘤/组织的对比。本文研究膀胱癌患者采用氟代脱氧葡萄糖-正电子发射计算机断层显像CT(18F-FDG PET-CT)双时相显像技术对病情进行诊断的增益价值,汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性选择2014年10月—2020年10月在我院接受手术治疗后或膀胱镜探查证实为膀胱癌的患者44例,所有患者均接受18F-FDG PET-CT双时相显像检查,将第一次显像定义为常规组,第一次显像后2~3 h进行第二次显像,将第二次显像定义为延迟组。44例患者中包括男性33例,女性11例;患者膀胱癌病史1~17个月,平均(5.4±0.8)个月;年龄42~76岁,平均(56.3±7.5) 岁。组间数据差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:研究资料完整者;无恶性肿瘤病史,不存在利尿剂禁忌证者;患者显像前未接受其他针对膀胱癌开展的治疗;能积极配合整个显像过程者。

排除标准:膀胱癌患者;原发病灶治疗方法、病理类型资料不完整者。

1.2 方法

患者均接受18F-FDG PET-CT双时相显像检查,检查前嘱咐患者禁食6 h,对血糖值水平进行检测。在注射操作前需要确保患者的血糖值水平未超过10 mmol/L,按照4.44 MBq/kg的标准通过静脉注射方式给予18F-FDG(广州原子高科有限公司提供,放化纯度>95%),注射后饮水500 mL,静卧以减少身体肌肉代谢。常规全身显像时间在注射后45~60 min,采集前嘱患者排尿,并饮水500 mL,充盈胃体。选用我院Siemens Biograph 64 PET/CT扫描仪,扫描范围为颅顶至股骨根部。将第一次显像定义为常规组。

第一次显像完成后,叮嘱患者饮水1 000 mL以上,排尿>3次,降低膀胱尿液的放射性干扰。2~3 h后进行第二次显像,扫描范围为盆腔局部,将第二次显像定义为延迟组。

参数设置如下:电压和电流水平分别设置为120 kV和180 mA,螺距设置为1.3,层厚和重建厚度均设置为2 mm。PET采集参数设置需要根据患者的实际身高情况,首次进行6~8个床位的采集,时间2 min/床位,第二次进行1~2个床位,3 min/床位。均使用3D模式进行采集[5-7]。

图像及半定量参数分析:分别对两组图像进行CT及PET融合,选择病灶最大层面,勾画出常规组与延迟组的感兴趣区(ROI),获得前后时间尿液的最大标准摄取值(SUVmax)及病灶的SUVmax。ROI为面积相等的圆形区域。对比两组图像病灶SUVmax的变化,并计算RI滞留指数。RI=(延迟期SUVmax-早期SUVmax)/早期SUVmax×100%。RI为正数表示延迟期病灶代谢随时间上升;为负数表示病灶代谢随时间降低;接近0则表示代谢变化不大。

1.3 图像分析及诊断标准

由本科2位主治以上医师对CT、PET图像及半定量参数分析诊断,意见有分歧时经共同讨论取得一致。观察CT图像的特征,根据病灶形态(不规则增厚、菜花状、乳头状等)、周围有无直接侵犯、有无淋巴结及远处转移等诊断恶性病变;病灶FDG摄取程度SUVmax>2.5为恶性病变参考。最终诊断以病理结果为标准。观察两组图像病灶SUVmax及尿液SUVmax变化;计算滞留指数RI;比较两组显像的诊断准确率。

1.4 统计学方法

采用SPSS 18.0软件处理数据,计数资料表示为率(%),行χ2检验;计量资料表示为(x-±s),行t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组图像的SUVmax值比较、滞留指数RI比较

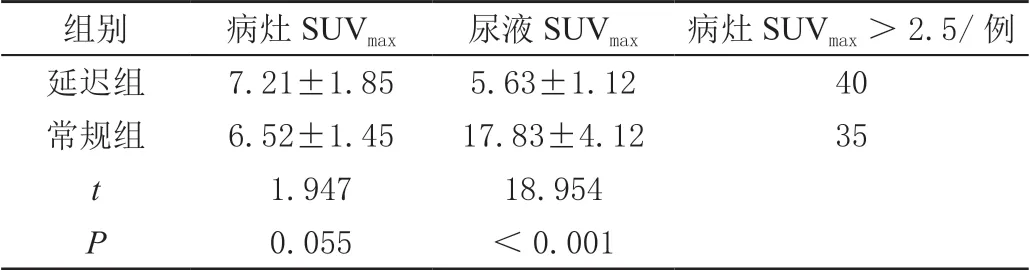

两组病灶SUVmax值数据比较差异不显著(P>0.05);两组尿液SUVmax值数据差异显著(P<0.05);延迟组病灶SUV均值比常规组高,说明肿瘤摄取FDG随时间增加,SUV值真实度提高,且病灶SUVmax>2.5比常规组增加5例;延迟组尿液放射性下降明显,病灶SUV高于尿液,有利于观察分析,减少小病灶漏诊,见表1。

表1 最大标准摄取值SUVmax(x- ± s)

延迟组中有39例患者SUVmax较常规组有不同程度升高(RI>0%),3例降低(RI<0%),2例无明显变化(RI≈0%)。

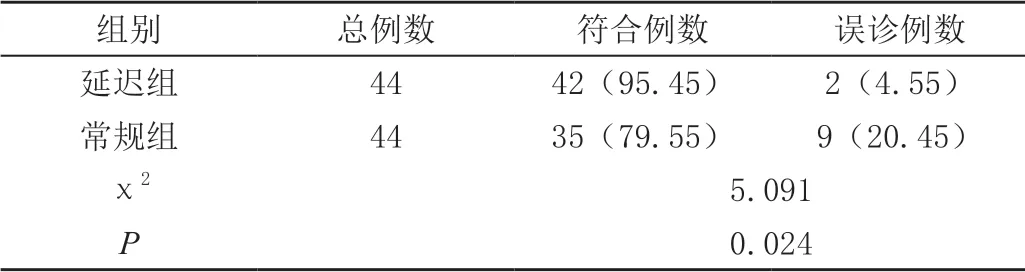

2.2 两组诊断准确率比较

经病理证实,延迟组诊断准确率高于常规组。双时相显像诊断准确率更高,差异有统计学意义(P<0.05);见表2。

表2 两组检查准确性比较[n(%)]

3 讨论

膀胱癌是临床常见泌尿系统第二大恶性肿瘤疾病,多发于老年男性群体,症状表现以无痛血尿最为多见。膀胱癌患者浅表性肿瘤最为常见,约占总发生率的70%,复发率高,而另有约30%患者膀胱癌浸润肌层,发生远处转移后可直接威胁生命安全,故对于膀胱癌患者的早期诊断及分期诊疗是有效控制病灶转移的关键。18F-FDG PET/CT肿瘤显像常用于临床分期、疗效评价、良恶性鉴别诊断以及预后评估。肿瘤细胞的葡萄糖代谢比正常组织高很多,恶性肿瘤细胞膜葡萄糖转运蛋白高表达,比良性肿瘤生长更迅速,细胞分裂更快且无限增殖,PET图像表达为恶性肿瘤比良性代谢要高。但有些炎性病变(如黄色肉芽肿、结核等),部分良性肿瘤也可表现为高代谢病灶。研究表明[8-9],良性病变在注射18F-FDG后摄取峰值在30~60 min,随后病灶代谢逐渐下降;而恶性肿瘤FDG摄取峰值普遍延后,有的甚至在4~5 h才会达到峰值,这为延迟显像提供理论基础。延迟显像在注射18F-FDG 3~4 h后,良恶性病灶代谢的差异可以体现在滞留指数RI上,选取合适截止点可作为良恶性病灶鉴别诊断的参考标准。

其次由于18F-FDG是经肾排泄,常规显影膀胱尿液呈高放射性,SUVmax达到10~22,可干扰病灶的观察及降低细小病灶的检出率;由于部分肿瘤FDG摄取未达峰值,导致SUVmax数值失真,降低恶性肿瘤鉴别的灵敏度。另有报道称,肾功能受损患者易发生尿液排泄延缓情况,势必对利尿剂反应造成影响,最终影响膀胱放射性的廓清。除此之外,对于条件允许的患者,建议在有优先解除尿路梗阻的情况下开展PET/CT检查,以确保图像质量并达到预防肾功能受损的目的[10]。本研究要求患者常规显像后大量饮水及多排尿,达到加快正常组织清除显像剂的速度,降低本底及尿液放射性,提高靶/非靶比,从而提高细小病灶检出率及SUV值的真实度[11]。

常规影像检查反映了膀胱肿瘤的生长状态,如浸润、突入腔内软组织肿物等是该病较为突出的影像学特征表现[12-13],以及血流供应情况,对于低血供的及较小的病灶有可能误诊。PET/CT结合了CT精细的解剖图像及PET功能图像,双时相采集技术可以反映肿瘤单位时间的代谢变化,利用半定量分析减少膀胱癌诊断的误诊率。对膀胱癌患者的病情进行准确的分期,并选择合理的方案进行治疗,对于广大患者预后会产生积极的影响[14-15]。另有多项研究表明,以往常用的膀胱镜检查及活组织病理学检查方式虽可对膀胱癌进行定性诊断,但并不能有效确定肿瘤病灶侵犯情况,特别是在转移灶方面的检出能力及不足[16]。若膀胱内充血或尿道狭窄情况下则更无法获取准确的检查结果,且鉴于既往对于膀胱癌及转移灶的鉴别诊断,多依靠其在解剖形态上的结构改变,故在早期肿瘤病变诊断中同样存在一定局限性,以上种种局部显像手段及技术方法并不能对荷瘤状态进行全面评价。而PET/CT可有效弥补上述提到的各项不足,实现了将功能代谢同解剖形态成像二者的相互结合,以此基础上构建了功能分子影响平台,其独具的全身显像模式在膀胱肿瘤比改变及肿瘤临床分期诊断中优势突出,进一步突出体现在其全面系统的荷瘤状态评定方面的作用[17]。本次通过对18F-FDG PET/CT诊断膀胱癌的对比研究发现,2~3 h后进行第二次显像后病灶SUVmax、尿液SUVmax摄取值更高,且延迟诊断误诊率更低,符合上述理论基础,证实了氟代脱氧葡萄糖-正电子发射计算机断层显像CT双时相显像技术在膀胱癌诊断中的增益价值。但本研究也存在局限性:①入组病例较少,欠缺良性病变病例对比;②未对滞留指数RI截止点优化分级;③未能对恶性肿瘤的分化程度进行分级,高分化病例有可能出现假阴性,后续将尝试通过更深层次的多中心样本对照研究,以弥补以上不足之处。

综合上述分析可见,膀胱癌患者采用18F-FDG PETCT双时相显像技术对病情进行诊断,能够提高PET-CT诊断结果与病理证实结果符合率,减少误诊、漏诊发生,值得推广应用。