股骨头坏死患者CT与磁共振诊断的临床效果分析

张代文,周 璟

(酒泉市人民医院放射科 甘肃 酒泉 735000)

股骨头坏死为常见骨科关节病症,多发于中老年群体[1]。通常患者伴随着强烈痛感,与此同时患者肢体活动能力受限,严重影响其日常生活,对患者生命健康造成一定威胁性。在临床中,股骨头坏死十分常见,此病的发生原因主要是人体股骨头血供中断,或者因为血管受到损伤而诱发骨细胞、骨髓相继死亡,从而致使股骨头内部发生病变。此病在临床中也分为创伤性和非创伤性两种,患者在早期时症状主要表现为髋关节部的疼痛,如果没有采取及时治疗,长此以往可能导致股骨头塌陷或者关节脱位,对患者的正常生活会造成较大的影响。但是在展开治疗前,选择准确性更高的诊断方式至关重要,这也是选择治疗方案的关键所在。若在临床治疗当中无法采取积极、有效的治疗措施,极易导致病情加剧,对患者造成不可逆转性功能损伤,因此尽早诊断患者病情,对于后续患者的疾病治疗、护理与转归意义重大。当前临床中,对于诊断股骨头坏死的主要方式为CT检查以及核磁共振[2]。为了对比观察两种诊断方式的临床应用成效,将2019年12月—2021年4月于酒泉市人民医院就诊的70例股骨头坏死患者纳入本次研究范畴,现作以下分析报告。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入2019年12月—2021年4月酒泉市人民医院收治的股骨头坏死患者70例,患者均经病理确诊,平均分为MRI组、CT组两组,各35例。MRI组中男、女分别为22例、13例,年龄35~78岁,平均(53.32±5.45) 岁;CT组男、女分别为23例、12例,年龄37~76岁,平均(54.26±5.31)岁。两组上述资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有对比研究性。

1.2 方法

CT组采用CT诊断:仪器采用Philips Brilliance iCT(128排256层),对患者股骨头坏死区域进行常规定位平扫,指导患者保持仰卧位,诊断时扫描参数设置为电压120 kV,电流200~300 mAs,层厚为1 mm,层距设置为1 mm,扫描结束后进行重建,通过工作站软件对图像进行处理后再观察。

MRI组采取核磁共振诊断,仪器为Philips Achieva3.0T磁共振成像系统,患者同样保持仰卧位,采用常规轴位,完成自旋回波T2加权像;采取冠状位,完成自旋回波T1加权像,通过轴位和冠状位T2脂肪抑制序列完成成像,除此之外,若对增加矢状位的成像有需求,可由资深骨科医师共同完成患者检查影像的诊断。

1.3 观察指标

1.4 统计学方法

采用SPSS 26.0统计软件处理数据。计数资料以率(%)表示,行χ2检验;计量资料以(x-±s)表示,行t检验。P<0.05时差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组诊断准确率对比

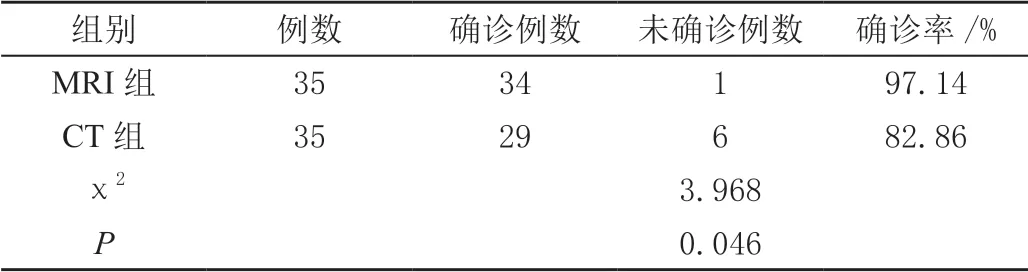

MRI组的诊断准确率为97.14%,显著高于CT组的82.86%(P<0.05),见表1。

表1 两组诊断准确率对比

2.2 患者受检满意度对比

MRI组患者受检满意指标(健康教育、操作熟练度、检查服务、诊断准确性)评分均显著高于CT组(P<0.05),见表2。

2.3 股骨头坏死分期状况对比

两组Ⅳ期检出情况与各组病理检查结果无差异(P=1.000);在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期总体检出情况中MRI组与MRI组病理检查结果差异不显著(P>0.05);CT组与CT组病理检查结果差异显著(P<0.05)。见表3。

表2 患者受检满意度对比(x- ± s,分)

表3 股骨头坏死分期状况对比 单位:例

3 讨论

股骨头坏死在中老年群体当中发病率较高,其主要致病原因为患者机体功能老化,使得骨内部供血不足导致中断,或者出现股骨头受损状况,骨细胞出现死亡,从而引发股骨头坏死症状。因此在临床当中应当及早诊断患者病情,以为主治医师提供后续对症治疗的可靠信息数据[4]。疾病诊断中,光凭借临床表现,最终的诊断效果并不理想。临床研究表明,股骨头坏死病变区域的轻重程度以及病理进展状况与相关影像学表现密切相关。其病理变化的多样性也决定了影像学的多样性成像。当前应用最为广泛的诊断手段主要为CT及磁共振,在临床当中两种诊断方法均有良好应用成效,是快速得到疾病诊断的可行性手段[5]。临床研究表明,相较于CT诊断。在股骨头坏死疾病诊断当中,应用核磁共振成像诊断,准确率更为理想。

股骨头部位大部分被关节软骨包裹,在机体中不会与其他周围软组织直接接触;除此之外,考虑到股骨头部位和其他骨骼组织存在一定差异,不具备丰富的软组织附着,所以这一部位缺乏侧支循环,发生坏死的可能性更高。通常来讲,股骨头这一部位的血供多由头颈交界处进入,包括旋股内侧、外侧两条动静脉,若旋股受到破坏时,势必会造成血液流通不畅,那么很可能因为缺血而导致股骨头坏死,这是诱发此病的一项病理学原因。虽然该病的治疗手段十分棘手,然而为了深入提升治疗效果,准确的诊断必不可少,这也是本文探索的目的。

以往在股骨头坏死诊断中,多采取X线进行操作,这一诊断方式优势为操作方便,并且价格便宜;不过缺点同样较多,例如诊断过程中存在着较高的漏诊率。除此之外,还有不可避免的辐射,对人体易造成损害。随着现代医疗技术的不断发展,X线在诊断股骨头坏死中已逐渐被CT或者磁共振取代,后两者的诊断效果十分明显,准确率也有提升。以CT为例,该诊断方式具有多层次扫描的优点,另外扫描和高分辨率的优点在诊断过程中可以对患者病灶部位进行全方位扫描,并且通过显现图像可以看出股骨头部位是否已产生劈裂,从而判断死骨和脱位状况。还有一点,在应用CT检查时可以判断出骨小梁的粗细以及颜色,这在病情诊断中同样具有十分重要的意义[4]。磁共振的特点为:在检查时所应用的冲脉为电磁波,对人体的损害较小,因此安全性较高。另外该诊断方式灵活性比较高,可以在任何断面成像,图像清晰反映出病灶区域变化状况。此外,磁共振所获得的参数较多,可以为患者提供综合性较强的诊断;尤其在关节积液方面,其检查效果明显优于CT检查。

本文中,MRI组的诊断准确率为97.14%,显著高于CT组的82.86%(P<0.05)。MRI组患者受检满意指标(健康教育、操作熟练度、检查服务、诊断准确性)评分均显著高于CT(P<0.05)。两组Ⅳ期检出情况与各组病理检查结果无差异;在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期总体检出情况中MRI组与MRI组病理检查结果差异不显著(P>0.05);CT组与CT组病理检查结果差异显著(P<0.05)。具体为:应用CT检查时,其诊断优势较为明显,螺旋CT的分辨率较高、无创性、临床操作相对简便,针对患者股骨头坏死部位进行检查时,利用断层扫描技术可实现多层次、连续性扫描。对股骨头坏死患者的相关病变部位实施多层次观察分析,通过最终CT成像结果,能够较好地呈现出股骨头内部是否出现死骨、囊肿以及骨头破裂等症状,同时可观察患者关节脱位及关节周围组织健康状况,对于患者股骨头的内骨小梁出现情况也可清晰显示[6]。另外,CT在检查中可预测股骨头坏死诊断后塌陷状况,更好判断股骨头内骨质结构状况,在此方面的应用优势显著优于磁共振成像。但是在应用CT检查中也存在相关局限性,首先设备对人体辐射较大,并且CT为断层成像,成像较为单一,存在扫描层面限制。磁共振成像检查当中,基于原子核自旋转运动特性,持续发散电磁波,与患者体内氢原子核进行吸收反应,同时机体内氢原子核将放射相应频率的磁共振电信号,所发射的电信号会被探测器接受,从而形成图像[7]。吴婷[8]等人发现,在Ⅰ、Ⅱ期等早期股骨头坏死检测中,CT检出率不够高,不利于病情的早期诊断。相较于CT检查,磁共振成像可发现早期骨坏死病灶,能够在CT发现病变异常前给出早期诊断,另外,合同磁共振成像具有多方位成像以及立体成像功能,对机体中软组织的扫描具有显著优势;扫描限制较少,能够看到患者病变组织中纤细的病变区域以及其他解剖信息。同时相较于CT扫描,MRI对人体的辐射相对较小,近乎于无辐射,应用安全性较高。除此之外,临床中可与多种技术联合应用,可准确获得多种参数的信息数据,提供相关病理与生化检查信息,临床诊断效果优于CT检查。此外,在应用CT诊断时,对于股骨头这一部位的损伤情况可以清晰呈现;除此之外,还能将一些细微的组织呈现出图像,如其中的骨小梁出现变形时,也能通过CT扫描准确呈现,基于此,可供医师做出更加合理准确的判断,对坏死的程度也有更为清晰的认知[9]。最重要的一点在于,应用MRI扫描能够呈现股骨头内部的状况,如撕裂、破损、脱位等情况,而CT扫描存在一定差异,整体来看应用MRI扫描无论检出率还是灵敏性及准确性,都将得到一定提升。

MRI诊断作为当前十分先进的一项检查股骨头坏死技术,在应用时优点较多,例如在选择MRI诊断股骨头坏死时,因为该技术电磁波为频射脉冲,所以辐射性相对较小,对人体也不会产生较大危害性。再者,采用MRI进行股骨头坏死扫描时,通过这一技术可以对病灶部位进行扫描,以此来获得更多的数据参数,从而反映出病情状况,对于病情的观察也更加全面,并且具备多样性特征,在后续医师的诊断和治疗方案制定中,能够提供更多参考标准。

就目前的研究来看,针对股骨头坏死患者选择MRI和CT,诊断时两者间虽然存在诸多差异。但总体来看,MRI诊断仍然优势更多,而存在诊断差异的原因在于此病在早期发作时,由于血液终止供应情况下,骨内细胞往往会在12 h后发生坏死,此时骨小梁并不会立即塌陷,而矿物质水平也没有体现出明显的差异性,所以在选择CT扫描时,缺乏特异性征兆[10];而在采取MRI诊断时,机体局部炎症则表现出“线样征”,随着病情进一步发展,坏死组织可能会出现自我修复的情况;另外,肉芽组织也会朝着坏处组织生长。通常而言,皮质相对薄弱的部位往往会因为重力的原因而产生应力线上的微骨折线,此时选择合理的MRI扫描便会明显观察出“线样征”[11]。再者,股骨头坏死患者随着病情发展,脱骨活动和骨质吸收也会发生较大程度的变化,选择CT扫描可以显示出骨质疏松透亮区域,选择MRI扫描时,坏死区域的信号会因为病变而出现改变。

综上分析,股骨头坏死患者采取MRI诊断时,相较于CT诊断应用成效更显著,对患者病灶状况诊断准确率更高,对人体辐射更小,利于提供更为可靠的信息数据,临床应用价值较高。