心电图引导PICC尖端定位技术在血液肿瘤患者中的运用

谢承达

(湖南省肿瘤医院心肺功能检测中心 湖南 长沙 410000)

PICC穿刺技术经常被用到血液肿瘤患者的治疗中,有数据统计,大约有6%~10%的患者在进行PICC穿刺时会出现导管异位情况[1]。目前,临床在完成PICC置管之后,会采取胸部正位X线胸片定位导管尖端的位置,但是这种定位方式会增加患者的放射性检查概率,如果发生导管异位之后需要为患者重新进行无菌操作准备,调整导管位置,增加患者痛苦[2]。有临床研究显示,当导管尖端处于上腔静脉中下部的1/3部位的时候,且位于上腔静脉相交于右心房的交汇处上方时,便有高尖P波产生,且当导管的尖端进入右心房后此P波并会出现明显的增高现象,将会是R波的50.0%~80.0%,因此可以利用心电图来定位引导PICC尖端[3]。有关研究指出,心电图引导PICC尖端定位技术所具有的准确性、快捷性都高于X线胸片定位技术,定位的准确性可达到97%[4]。本研究主要分析心电图引导PICC尖端定位技术在血液肿瘤患者中运用的安全性与准确性,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2020年1月—2021年1月在湖南省肿瘤医院进行PICC置管治疗的80例血液肿瘤患者为研究对象,随机分为参照组与试验组,各40例。参照组中男性21 例,女性19例,平均年龄(39.63±3.58)岁,疾病诊断15例为神经母细胞瘤,11例为急性淋巴细胞白血病,9例为肝母细胞瘤,5例为急性髓细胞白血病。试验组中男性与女性均为20例,平均年龄(39.55±3.61)岁,疾病诊断14例为神经母细胞瘤,10例为急性淋巴细胞白血病,8例为肝母细胞瘤,8例为急性髓细胞白血病。两组患者的基本资料比较差异无统计学意义(P>0.05),能够开展研究。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①患者均自愿置入PICC导管;②患者均已完成一周期以上的化学药物治疗;③心电图检查结果均显示为正常者;④患者均了解本次的研究目的并签订同意书。

排除标准:①看不到P波的患者;②心电图显示心律失常、存在心脏传导阻滞情况者;③严重脏器功能不全者;④存在全身免疫性疾病者;⑤无法配合本研究者。

1.3 方法

检查材料包括1台由深圳市乐夫科技有限公司提供的LF-6000A多参数监护仪,1条65 cm的单腔硅胶4F或者5F的PICC导管(美国BD,First PICC Catheter),1个10 mL的预充式冲洗器,1个自制的置管包,1个正压接头,3个电极片,1片1 V的3000贴膜,1套导管固定装置。

参照组采取传统穿刺方法置管,患者在b超的引导下从上臂置入PICC尖端开口型4F导管,提前测量导管的长度,在穿刺时直接将已经测量好的导管(预穿刺点到右侧胸锁关节,之后向下反折到患者的第3前肋间)全部送入患者体内,穿刺之后采取B超(彩色多普勒超声诊断仪,百盛ClassC)进行引导,完成穿刺置管之后,通过胸部正方向的X线胸片进行定位,确定患者的导管尖端位置是否准确。

试验组采取心电图引导PICC尖端定位技术进行置管,患者在B超的引导下从患者上臂置入PICC尖端开口型4F导管,同时为患者连接心电图机(飞利浦,Page Writer TC20),采用四肢导联心电图方式进行检查,采取酒精除脂方式消毒患者的四肢,分别在患者的右上肢、左上肢、左下肢、右下肢连接上心电图的红色、黄色、绿色、黑色的导联,且设置Ⅱ导联。患者完成PICC导管穿刺之后,将无菌金属夹的一端连上患者的PICC导丝末端,另一端则连接心电图机的红色右上肢导联线,此时在慢慢地将患者的PICC导管送入,直到预测量的PICC导管长度全部置入患者体内,采取心电图监测确定导管的尖端位置与方向,主要依据Ⅱ导联P波的改变来判断,如果新心电图的P波增高,则表示PICC导管尖端已经进入到患者的上腔静脉,如果心电图出现双向P波,则表示导管已经进入到患者的右心房,此时应当停止推送PICC导管,注意要把导管退出0.5~1 cm,一直到患者的双向P波完全消失,且P波改变,达到QRS波振幅的50%~80%;此后对导管实施固定操作,将血管鞘撕裂,抽回血,对导管进行预冲,撤出患者的金属夹与导丝,为患者连接上无针密闭输液接头,采用肝素盐水进行封管。

1.4 观察指标

对比两组患者出现的置管异位率、并发症发生概率与导管末端深度,并发症包括局部感染、机械性静脉炎、导管滑脱、渗血等。

1.5 统计学方法

数据处理使用SPSS 19.0软件实施,计数资料采取χ2检验,以率(%)表示,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的导管异位发生率比较

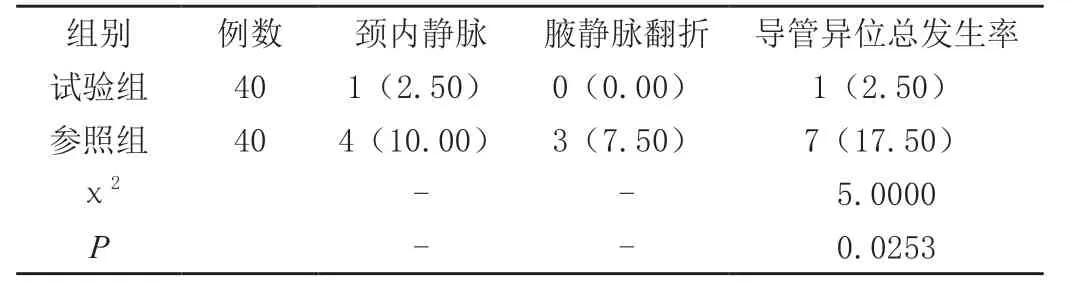

试验组患者的导管异位发生率显著低于参照组(P<0.05),见表1。

表1 两组患者的导管异位发生率比较[n(%)]

2.2 两组的并发症发生率比较

试验组患者的并发症总发生率显著低于参照组(P<0.05),见表2。

表2 两组的并发症发生率比较[n(%)]

2.3 两组的导管末端深度对比

试验组置入到上腔静脉下1/3处、下腔静脉下1/3处的概率与参照组比较差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组的导管末端深度对比[n(%)]

3 讨论

外周静脉置入中心静脉导管(PICC)主要是指在患者外周静脉置入导管,让置入导管的尖端处于患者的上腔静脉内(SVC)中一种静脉治疗通道。目前临床定位PICC导管尖端的方法主要包括X线胸片定位与心电图(ECG)定位,但是X线胸片会导致患者放射性检查机会显著增多,对患者机体造成一定危害,临床采取X拍片结合外测量来确定患者PICC导管尖端的位置实质上存在很大的局限性,这是因为通过X拍片结合外测量来观察PICC的置入情况,要将患者的导管送至已经预测好的长度位置,随后撤除导丝,确定导管已经固定好再实施拍片,如果这个时候导管位置存在异常情况,需要再次进行送管,而再次送管后也很难获得理想的导管位置,也有很大的概率发生置管失败情况;但如果不将导丝撤除的话,对导管进行有效固定后再实施拍片,若导管为异位就要将其拆除,且需要再次铺设新巾送置导管,这将会导致患者的置管感染发生率显著增加[5-6]。而临床实践可知,从发展方向来看,临床采取ECG定位具备更加广阔的发展前景。国外有关学者已经在1949年开始利用探查电极来探查置管患者的心房内的心电图P波的变化情况,以此来对CVC导管尖端具体位置进行判断,且已经采取X线证实探查结果[7]。我国近年来也有大量研究利用心房内心电图对CVC导管尖端的定位情况实施[8]。由此可见,利用ECG来定位PICC情况已经是当前的一种发展趋势。

有关研究报道,ECG定位应用在PICC中的价值显著,其反映的结果较为清晰与可靠,注意如果原本存在心脏病的患者除外[9]。ECG定位主要是把PICC导管内的导丝当做一个电极,在置管时监测患者出现的心电图P波变化情况,以此判断导管尖端所处的位置,掌握导管置入的长度。实际上,ECG定位PICC的主要原理是把患者出现的P波当做判断患者心房的除极过程,一般额面心电向量环内的P波的除极方向是向左下。利ECG能够对患者置管时的P波改变情况实施最大程度的反映,同时ECG定位探测患者的P波改变信息又是通过探测电极与患者窦房结起搏点间的位置情况和间隔的距离来获得的。当导管被送到心房位置会探测又有电极信息,此时患者的心房电传导信号强度会越来越强烈,而ECG会接收到这种增强后的心房电传导信号,产生出P波振幅增高的现象;若这种电极信号持续的到达右心房入口,其更加靠近窦房结起搏点,那么获得的电传导信号强度也会越来越强烈,患者的P波会明显升高,将会比QRS大;若电极超比患者的窦房结起搏点大,同时达到患者的心房中部,将会产生双向P波,甚至发生倒置[10]。通过ECG定位,给PICC置管带来了很大的便利,专职护士能够独自开展并完成PICC置管,护士能够随时地调整导管,能够使导管的尖端准确落于患者的SVC心房入口上面的2 cm间。总之,ECG引导PICC尖端定位技术的操作简便、定位准确、实用性强,能够避免患者遭受X线照射,且能够节约拍片费用,安全性较高[11]。

有本研究显示,导管进人上腔静脉内出现特征性P波,它的振幅突然增高,到右心房入口时,出现高峰P波。经心电图引导定位导管的尖端位置发现,当导管尖端位于患者上腔静脉的1/3处时,采取X线可见导管位于患者的6到7后肋之间,此时能够有效预防导管异位情况。留置PICC导管时,将导管尖端安置在下腔静脉的1/3处是最为妥当的,能够减少患者血栓的发生[12]。目前已有大量研究证实心电图引导PICC尖端定位技术具备很高的准确率,已经超过95%[13]。因此,心电图引导PICC尖端定位技术应当广泛应用在临床上,而临床护士在掌握这项技术后,也可以运用在静脉输液中。有研究推荐应当将心电图引导PICC尖端定位技术逐渐替代X线胸片来对导管位置进行确定。

本研究结果显示,试验组患者的导管异位发生率、并发症总发生率均显著低于参照组(P<0.05);试验组置入到上腔静脉下1/3处、上腔静脉下1/3处的概率与参照组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。可见对于进行PICC置换治疗的血液肿瘤患者实施心电图引导PICC尖端定位技术来定位导管的位置具有积极意义。本研究认为,当导管头端的位置位于最大P波振幅部位或者稍微后撤0.5~1 cm时,能够更好地保证导管位于患者上腔静脉下段或者上腔静脉与右心房交界处。临床研究可知,原有X线胸片定位技术进行导管位置定位时,当发现存在导管异位后,要对导管进行复位,并且要再次使用X线胸片来最大管尖端的位置进行确定,显著增加患者与护理人员的射线辐射[14]。而心电图引导PICC尖端定位技术则不会出现上述X线胸片定位的情况,能够在导管穿刺过程中及时进行调整。此外,要注意对患者导管穿刺长度进行有效测量,测量方式主要是将置管侧上臂向外展,与患者的躯干形成90°,由穿刺点穿刺到右胸锁关节,之后向下反折到患者的第3前肋间,能够获得最有效的导管穿刺效果。值得注意的是,ECG用于PICC导管定位中还存在不足之处,主要是某些患者没有出现特征性的P波,因此需要采取全导联监护之后再进行观察,因BD导管导丝直径比较小;此外还要考虑导管异位情况发生,患者SVC以外的静脉可能在血管内打折,还是需要进行X线拍片。

综上,采取心电图引导PICC尖端定位技术下能够显著提高患者导管置入准确率,降低导管异位发生率与并发症发生率,提高患者置管的准确性与安全性,值得推广。