CT引导下微弹簧圈与Hookwire在肺小结节穿刺定位中的应用比较

孟庆华,张 妺,胡效坤(通信作者)

(1青岛大学青岛医学院 山东 青岛 266000)

(2青岛大学青岛医学院附属青岛市市立医院介入放射科 山东 青岛 266000)

(3泰安市立医院放射科 山东 泰安 271000)

(4青岛大学附属医院西海岸院区介入医学中心 山东 青岛 266000)

近年来,低剂量CT肺癌筛查逐渐普及,对性质不确定肺小结节的检出率随之增高[1],此类结节可通过穿刺活检或手术来定性,但是由于病灶小,穿刺活检假阴性率高,并不列为常规[2]。VATS可以直接切除病灶并明确病理,然而以往的研究表明,在行VATS时多达54%的小结节不能被观察或者触摸到[3]。对于距离胸膜深度超过5 mm的亚厘米级结节,或者是纯磨玻璃结节更是如此,甚至传统的开胸手术也无法发现这类结节[4]。因此临床需要各种定位方法来指引VATS。目前术前定位方法有微弹簧圈定位、染料定位、Hookwire定位、造影剂定位、示踪剂引导定位等多种,这些方法使用不同的定位材料,各有其优点。之前的几项研究比较了Hookwire和液体染料(亚甲蓝染料)定位的差异,现在最常用的是微弹簧圈与Hookwire定位,本研究旨在比较肺小结节VATS前此两种穿刺定位技术的有效性和安全性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2013年6月—2019年11月于青岛市市立医院行VATS前接受CT引导下肺穿刺定位167例病例,其中用微弹簧圈定位者65例,设为微弹簧圈组;用Hookwire定位者102例,设为Hookwire组。定位后4 h内行VATS切除。穿刺定位术前由胸外科和介入科医生确认每个肺小结节定位的可行性和必要性。穿刺定位的标准为肺小结节最大直径≤20 mm及有合适的经皮穿刺路径。结节分为纯磨玻璃结节、部分实行结节(直径≤20 mm,距离脏胸膜≥0.5 cm)及实性结节(直径≤20 mm,距离脏胸膜≥0.5 cm)。

1.2 方法

1.2.1 影像设备及材料 胸部CT扫描使用Somatom Sensation 16,扫描参数如下:螺旋扫描层厚为5 mm,重建层厚5 mm,螺距1。穿刺针为18G千叶针,微弹簧圈为长度40 mm,直径4 mm。

1.2.2 CT引导下穿刺定位 微弹簧圈组与Hookwire组的手术操作均由同一小组完成。患者手术姿势采取仰卧位、俯卧位或侧卧位,姿势便于后续的CT检查和穿刺操作。术前先行CT平扫确认结节位置(图a),设计穿刺路径,原则为尽量垂直胸膜,避开重要血管、避开叶间裂、穿刺针靠近而不穿过病灶引起播散风险等因素,在皮肤上标记穿刺点,常规消毒铺手术洞巾,在胸壁穿刺点注射1%利多卡因局部麻醉,使用18G千叶针穿刺,将针尖插入距离病灶<1 cm的正常肺实质内(图b)。CT扫描证实穿刺成功后,使用针芯将长度30~50 mm、直径3~5 mm的微弹簧圈推入针鞘。当针芯推进到针鞘顶端后,微弹簧圈被释放到肺实质内,在针头的前方微弹簧圈呈紧绕的球状结构。再次CT定位扫描以确认微弹簧圈的位置(图c),然后撤出穿刺针,CT扫描观察气胸或出血的情况。用Hookwire定位的操作步骤:同微弹簧圈穿刺过程相同(图d、e),穿刺到位后释放Hookwire并回收套针(图f),将Hookwire近端植入靠近结节的肺组织内,紧贴胸壁剪断穿刺针残端,无菌敷贴覆盖穿刺点。

图1 Hookwire与微弹簧圈穿刺定位操作步骤CT图像

1.2.3 电视辅助胸腔镜手术 两组患者均在定位术后4 h内行VATS小肺结节切除术。首先是通过观察肺脏胸膜表面的微弹簧圈或者Hookwire的末端来定位结节,如果未观察到或定位装置已脱出,则通过触诊寻找或者通过寻找穿刺针道来定位结节。对于触诊无法发现的微弹簧圈,可使用C臂X线透视寻找。在确定结节位置后,如果病变靠近胸膜表面则行楔形切除,否则行节段切除术。术中取切口标本进行病理学检查。若冰冻切片显示浸润性腺癌或非小细胞低分化腺癌,行节段或亚节段切除及淋巴结取样,标本送病理科检查。如果病变为良性、原位腺癌或转移性肺癌,则放置引流管无需进一步切除。然后将病人送至恢复室苏醒。

1.3 数据采集及统计分析

采用SPSS 22.0进行所有统计数据分析。计量资料以(x-±s)表示,行t检验;计数资料以率(%)表示,行χ2检验。结果P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者与结节特征对比

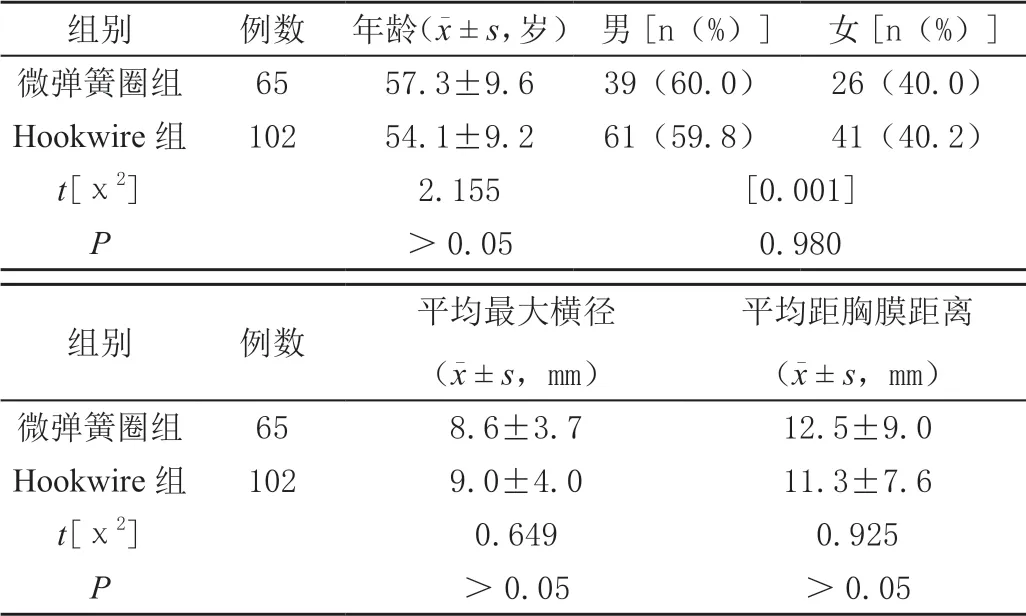

两组患者的年龄、性别、结节平均最大横径、结节距脏胸膜的距离及病变部位均无显著差异(P>0.05),见表1。

表1 两组患者资料与结节特征比较

2.2 两组技术成功率、并发症、用时对比

所有患者均顺利完成胸腔镜手术。微弹簧圈组定位成功率为92.31%(60/65),本组主要失败原因为微弹簧圈释放位置偏离及释放后脱入胸膜腔;Hookwire组成功率为93.14%(95/102),本组的主要失败原因为Hookwire头端脱出。在本次研究中微弹簧圈组平均扫描用时(22.45±3.22)min,手术用时(30.81±5.99) min,共出现并发症22例,总发生率为33.85%,其中气胸患者11例(16.92%),而肺出血患者6例(9.23%),中重度疼痛患者5例(7.69%);Hookwire组平均扫描用时(17.45±4.25)min,手术用时(24.35±7.72) min,共出现并发症49例,总发生率为48.04%,其中气胸患者25例(24.51%),而肺出血患者9例(8.82%),中重度疼痛患者15例(14.71%);经对比,两组患者并发症发生率、技术成功率、气胸及肺出血发生率均无显著差异(P>0.05);Hookwire组手术用时、扫描用时均显著短于微弹簧圈组,扫描次数显著少于微弹簧圈组(P<0.05);气胸及出血的患者并未出现症状,无需处理。见表2。

表2 两组技术成功率、并发症、用时对比

3 讨论

肺癌是全球癌症相关死亡的主要原因,早期的发现和干预可以显著改善肺癌的预后,有研究指出[5]对于肺癌患者而言尽早地发现疾病情况并进行诊断与治疗能够使得其5年内的生存率大大提升,这意味着在肺癌患者早期进行手术治疗能够根治此类疾病。通常来说对于此类患者进行病理学检测能够明确诊断,但是在CT引导下进行肺穿刺活检在面积较小的暴躁上往往较难获得足够的检测标本。随着临床对于VATS的深入研究,通过VATS肺切除术对此病进行检测应用较为广泛,此类术式能够作为诊断获取患者病理标本的主要方法,为诊断的明确化提供了有效且微创的措施,同时其也是此类疾病的主要治疗手段,在进行诊断检测的同时也能够对患者进行治疗。肺癌作为一种肺恶性肿瘤病症,在术中往往很难通过收治定位做到精确切除的效果。随着HRCT和低剂量CT扫描的快速发展,小结节可以被清楚地发现,更多高度怀疑是肺癌的肺小结节患者接受了VATS切除治疗。但是一些体积小、密度低的亚厘米级磨玻璃结节在手术中和手术切除的标本中很难准确定位。所以在患者术前进行精准定位也就变得格外的重要,也逐渐受到了相关研究者的重视。目前的在此类疾病的治疗中术前精准定位的方法有CT三维重建技术、CT引导下Hookwire技术、CT引导下弹簧圈定位、亚甲蓝染色定位法、生物胶注射定位等方式,主要着重于精准切除,从而减少中转开胸或者肺叶切除术为患者所带来的医源性创伤。采用CT引导下Hookwire技术进行定位其优点在于定位较为安全且有效,对定位后较深位置的病灶容易进行楔形切除,从而降低术中转开胸、扩大切除等情况的发生率。同时选择较深的病灶能够最大程度上保障定位针与壁层胸膜垂直,不但能够有效地减少Hookwire定位针的脱落与移位,同时也能够有最大程度上减少手术治疗所带来的困难,减少患者正常肺组织被切除的情况。患者的病灶距离壁层胸膜越近,无论定位前咳嗽、呼吸,单肺通气肺的牵拉均会导致Hookwire定位针的脱落。

在本次研究中微弹簧圈组技术成功率为92.31%,平 均 扫 描 用 时(22.45±3.22)min,手 术 用 时(30.81±5.99) min,共出现并发症22例,总发生率为33.85%,其中气胸患者11例(16.92%),而肺出血患者6例(9.23%),中重度疼痛患者5例(7.69%);Hookwire组技术成功率为93.14%,平均扫描用时(17.45±4.25)min,手术用时(24.35±7.72)min,共出现并发症49例,总发生率为48.04%,其中气胸患者25例(24.51%),肺出血患者9例(8.82%),中重度疼痛患者15例(14.71%);经对比,两组患者并发症发生率、技术成功率、气胸及肺出血发生率均无显著差异(P>0.05);Hookwire组手术用时、扫描用时均显著短于微弹簧圈组,扫描次数显著少于微弹簧圈组(P<0.05)。提示在指导VTAS中,两组是同样有效的,而Hookwire技术能够有效地缩短患者的手术时间与检查时间,最大程度上减少手术对于患者的伤害。在本研究中,微弹簧圈定位是改进了Powell等报道的方法,微弹簧圈的尾端无需精准地释放在胸膜腔内,从而缩短了CT扫描的时间和定位过程的复杂性,微弹簧圈的尾端可以很容易地从胸壁中拉出,并不会造成伤害。如果微弹簧圈的尾端未突出脏胸膜,则无法进行直视下定位,需进行触诊微弹簧圈进行定位引导。如果无法触及微弹簧圈,则需要在C型臂透视下确定微弹簧圈位置。

而在肺结节穿刺定位的方法适应证中,目前尚无统一标准,主要是依照患者的结节类型与距离胸膜的距离进行综合判断,从而选择相应的检测手段。有文献指出[6],患者的病灶距离脏层胸膜距离>10 mm则采用Hookwire进行定位,从而减少定位针的脱落可能。若是患者的病灶距离脏层胸膜较短,则使用弹簧圈能够有效地增高病灶一次性切除率,故而在患者穿刺定位的进针方向制定中,需要放射科与胸外科联合制定方案,从而防止穿刺深度不明确的情况。总而言之,CT引导下经皮穿刺微弹簧圈定位和Hookwire定位在VATS前对小结节的定位同样有效。虽然微弹簧圈的放置比Hookwire复杂且耗时长,但微弹簧圈定位并发症较少。