多沙河流水库“蓄清调浑”运用方式及其设计技术

张金良,胡春宏,刘继祥

(1.黄河勘测规划设计研究院有限公司,河南 郑州 450003;2.天津大学,天津 300072;3.中国水利水电科学研究院,北京 100038)

1 研究背景

我国北方水土流失严重地区的多沙河流,水少沙多、输沙量大、含沙量高,在这些河流上修建水库,往往带来大量的泥沙淤积[1-3]。大量的工程实践表明,泥沙问题[4-5]如果处理不当,对工程的影响是全方位的。库尾泥沙淤积处理不当,会造成泥沙淤积末端不断上延[6],扩大水库淤积、淹没范围,导致移民和社会问题[7];库区泥沙淤积处理不当,会造成水库有效库容不断淤损,导致开发目标难以实现;坝前泥沙淤积处理不当,会造成泄流孔洞淤堵、大坝受力结构变化等,导致安全运行事故频发;泄水孔洞防沙避沙处理不当,会导致机组或泄流建筑物严重磨蚀等。黄河干流的三门峡水库、盐锅峡水库、青铜峡水库,支流蒲河的巴家咀水库和延河的王瑶水库等大量水库均因泥沙淤积被迫改建[3]。

为了控制水库泥沙淤积,长期保持水库有效库容,实现水库开发目标,我国水利科技工作者围绕多沙河流水库设计和运用进行了长期的探索与实践,在早期“蓄水拦沙”运用的基础上不断总结经验,逐渐发展形成了“蓄清排浑”运用方式[8],并在实践中不断优化完善[9-10],特别是小浪底水库的成功建设投运,标志着多沙河流水库“蓄清排浑”运用方式及其设计技术逐步走向成熟[11]。小浪底水库投入运行之后,开展了黄河调水调沙理论研究与实践[12-15]以及黄河古贤、泾河东庄、甘肃马莲河等多沙河流水库规划设计研究[16],推动了多沙河流水库运用方式及其设计技术逐渐由“蓄清排浑”向“蓄清调浑”发展。本文在回顾1950年代以来我国多沙河流水库设计和运用技术发展历程的基础上,详细阐释了水库“蓄清调浑”运用方式及其设计技术的提出,对关键理论技术进行了系统分析,给出了具体的实践案例。

2 “蓄清调浑”运用的提出

泥沙问题是贯穿多沙河流水库设计和运用全过程的关键和核心问题[17]。设计过程中,需要对入库水沙条件、调度运用方式、泥沙淤积形态、有效库容分布、回水淹没范围和枢纽防沙防护等进行深入论证,提出工程建成后可能存在的泥沙问题,分析其带来的影响,提出解决措施,使库容规模、特征水位和泄流排沙等设计均建立在可靠的基础上。运用过程中,需要根据入库水沙条件、泥沙淤积状态和综合利用需求的变化,研究合适的运用方式。以下按照多沙河流水库运用方式及其设计技术的发展过程,阐释“蓄清调浑”运用方式及其设计技术产生的背景和特征。

2.1 “蓄水拦沙”我国大规模的水库建设始于1950 至1960年代,由于对泥沙问题认识水平有限,该时期多沙河流水库多参考清水河流水库,运用方式上多采用“蓄水拦沙”运用方式,水库不设置专门的排沙期,常年蓄水运用,泥沙淤积主要考虑堆积在死库容内[18],通过预留一定规模的堆沙库容,以库容换时间,使水库在一定时间内能够保持足够的调节库容发挥效益;设计上,对排沙考虑较少,一些中小型水库甚至不设置专门的排沙设施。这一时期设计的水库使用寿命是有限的,泥沙首先淤满死库容,此后则开始淤积有效库容,直至淤废丧失原有设计功能,水库的寿命是死库容(或预留堆沙库容)淤满的年限[19]。当时也有考虑到泥沙淤积对水库运用寿命的影响,为了减缓水库淤积,曾提出在水库上游加强水土保持、修建拦沙坝等措施减少入库泥沙,但泥沙处理思路仍局限于“拦”,还没有提出长期保持有效库容的设计理念和要求。

多沙河流的来沙是无限的,库容是有限的,由于这一时期对泥沙认识水平有限,采用了以“拦”为主的设计运行思路,被动地通过堆沙库容“拦”沙换取水库使用寿命,没有很好地解决泥沙淤积问题,这一时期修建的水库泥沙淤积问题严重,大量工程被迫改建。根据1970年代的调查资料[20],陕西省192 座水库总库容15 亿m3,这些水库规划设计没有很好地考虑排沙,到1973年底淤积损失库容4.73 亿m3,占总库容的31.4%,平均每年损失库容0.3 亿m3,有22%的水库淤满或者淤废;山西省43座大中型水库总库容为22.3 亿m3,到1974年底淤积损失库容7 亿m3,占总库容的31.5%,平均每年损失库容0.5 亿m3,严重地降低了水库寿命,导致水库原有开发功能全部或者部分丧失。典型水库代表有永定河的官厅水库、黄河干流的三门峡水库、蒲河的巴家咀水库[21]等。

官厅水库是我国在永定河上修建的第一座大型骨干水库,工程开发目标是防洪、供水、发电、灌溉。水库设计时预留9 亿m3作为堆沙库容,3 亿m3作为蓄水库容,10.7 亿m3作为防洪库容,并计划在上游流域推行水土保持工作减小泥沙来量,水库1953年开始兴建,1955年正式投运,采用“蓄水拦沙”的运用方式,泥沙淤积严重[22],至1980年5月水库共淤积泥沙5.86 亿m3,其中死库容淤积3.99亿m3,兴利库容淤积1.17 亿m3,防洪库容淤积0.7 亿m3。泥沙淤积,产生水库防洪标准降低、供水无法保证、库周淹没损失扩大,以及影响泄流建筑物的安全和发电供水质量等一系列问题,1985年被迫对工程进行了改建。

三门峡水库是黄河中游干流上修建的第一座以防洪为主,兼顾防凌、灌溉、发电、供水等综合利用的大型水利枢纽工程,水库原设计最高洪水位360 m,总库容646 亿m3,设计防洪库容100 亿m3,原设计也意识到水库淤积对水库使用年限及效益的影响是关键的,考虑水库保持在1967年水平减沙20%,50年后减沙50%,考虑50年淤积,预留336 亿m3的堆沙库容,以保证水库在50 ~ 100年不至于失效[23]。三门峡水库1957年4月开工,1960年9月下闸运用,初期采用“蓄水拦沙”运用,水库淤积严重,为解决淤积问题,1962年3月起,水库汛期闸门全开敞泄运用,只保留防御特大洪水的任务,但由于泄流规模不足,当发生大洪水时,水库“滞洪排沙”,库区泥沙仍大量淤积,被迫于1965—1969年和1969—1973年先后两次对枢纽泄洪排沙设施进行增建和改建,以扩大泄流能力。三门峡水库带来的泥沙淤积问题主要有:(1)水库淤积末端上延,导致潼关高程抬升4.5 m,严重威胁关中平原乃至西安市防洪安全;(2)库容损失严重,至1964年汛后,355 m 以下库容损失44%,导致原设计防洪、兴利效益均受到严重影响。为此,水库进行了两次改建。

2.2 “蓄清排浑”针对1950年代和1960年代出现的诸多水库泥沙问题,我国水利工作者逐渐认识到对多沙河流水库,采用以“拦”为主的设计运行思路,通过被动拦沙赋予水库一定的寿命,是不可行的[24],需要寻求有效库容长期保持的途径和方法。早在1964年,唐日长、林一山根据闹得海水库和黑松林水库成功经验的实质提出了水库有效库容长期保持的设想和概念[25],在三门峡水库改建前就预测到通过改建可以实现水库库容长期保持,建议在黄河上游或者在类同黄河情况的其他河流上,把正在设计或施工中的水库按照长期使用水库的原则进行设计或修改设计。后来韩其为进一步从理论上阐述了水库长期使用的原理和根据,并给出了保留库容的确定方法[3]。与此同时,为了减少水库淤积,保持水库有效库容长期使用,充分发挥水库的综合效益,我国水利科技工作者进行了长期的探索与实践,针对三门峡水库的严重泥沙淤积问题,通过水库的改建和运行方式的调整,创新性地提出了水库“蓄清排浑”的运行方式,成功解决了三门峡水库泥沙淤积问题。青铜峡[26-27]、三盛公等水库淤积的控制从实践上进一步证明了大型综合性水库“蓄清排浑”运用长期保持有效库容的可行性,逐步形成共识[17],并探索了水库淤积最终形成的平衡形态及计算方法[28]。此后,从规划设计层面继续探索了“蓄清排浑”运用方式及其设计技术要求,刘继祥[29]、涂启华[30]、曹如轩[31]开展了大量工作,并在小浪底水库枢纽设计中成功运用,至此,标志着多沙河流水库“蓄清排浑”运用及设计技术基本成熟。

所谓“蓄清排浑”运用,就是从长期保持水库有效库容的基本要求出发,要求水库死水位具有较大的泄流规模,同时设置专门的排沙期,在水库冲淤平衡形态上进行库容配置和回水计算,水库有效库容是相应于冲淤平衡形态的库容。以三门峡水库改建和小浪底水库设计为例,详细说明“蓄清排浑”运用及设计技术的发展。

三门峡水库1962年3月起“滞洪排沙”运用后,由于泄流能力不足,水库滞洪淤积仍非常严重,为此进行改建增加泄流能力。1968年完成了一期泄流建筑物改建,增加了“两洞四管”,315 m 以下泄流规模由3804 m3/s 增加到6102 m3/s;1971年完成二期泄流建筑物改建,打开了原施工导流1#—8#导流底孔,315 m 以下泄流规模进一步增加到9059 m3/s,两次改建后显著增加了泄流规模。在此基础上,进一步降低汛期运用水位,自1973年汛后,三门峡水库开始进行“蓄清排浑”运用,汛期平水期控制水位305 m 发电,来较大洪水时,水库敞泄排沙运用。1973年11月—1986年10月为丰水平沙时段,水沙条件较为有利,潼关以下库区仅淤积0.70 亿m3,年均淤积量为0.054 亿m3,潼关高程基本稳定;1986年以后,由于长期来水偏枯,进入库区的大流量过程偏少,库区呈淤积趋势,至2002年潼关以下库区累计淤积2.43 亿m3,潼关高程持续抬升,由327 m 增加到328.5 m 左右。2002年以后,进一步降低运用水位,加大排沙力度,汛期入库流量大于1500 m3/s 即开始敞泄,由于黄河来沙量大幅减少,而来水量有所增加,有利的水沙条件和调整优化后的水库运用方式,使得潼关以下库区实现冲刷,累计冲刷泥沙1.82 亿m3,潼关高程持续抬升的局面得到遏制,维持在328 m 左右。经过两次改建并采用“蓄清排浑”运用之后,三门峡水库逐渐进入淤积平衡状态。从淤积部位和淤积形态来看,三门峡库区距坝80 km 范围内河底平均高程冲淤变化较大,库区淤积比降从尾部段至坝前段依次变小,呈多级坡度(见图1),坝前段淤积比降平均为1.6‱,相应淤积长度为40.8 km;第二段淤积比降平均为2.1‱,相应淤积长度为40 km;第三段淤积比降为2.5‱,相应淤积长度为44.8 km;整个125.6 km 的库段淤积比降为2.1‱。

图1 三门峡水库平均河底高程纵剖面

三门峡水库采用“蓄清排浑”运用方式并通过改建增加泄流规模,使水库淤积得到了有效控制,形成了“高滩深槽”冲淤平衡形态,实现了有效库容长期保持,为多沙河流水库规划设计提供了借鉴。小浪底水库在这一思想指导下,设计阶段考虑防洪减淤等综合利用需求,将“高滩深槽”冲淤平衡形态以下75.5 亿m3的库容设置为拦沙库容,冲淤平衡形态以上有效库容为51 亿m3,其中死水位至汛限水位之间设置的调水调沙库容为10.5 亿m3、汛限水位至防洪高水位之间的防洪库容为40.5 亿m3,兴利库容和调水调沙库容及防洪库容共用,为了实现长期有效库容保持,水库设计死水位泄流规模达到8000 m3/s,中常洪水条件下不会产生滞洪淤积。总的来说,“蓄清排浑”采用“拦”“排”结合的泥沙处理思路,基本解决了三门峡等水库库容快速淤损问题,在小浪底水库设计中得到了进一步的应用和发展,较好地解决了百公斤级以下含沙量河流水库设计难题,是继“蓄水拦沙”之后,我国水库运用及设计技术的一大进步。但是仍存在一些问题需要进一步研究解决。以小浪底水库为例,首先,水库库容分布和回水设计是基于冲淤平衡形态,实际上,水库进入冲淤平衡状态后,水库主汛期调水调沙运用、非汛期蓄水运用,随着来水来沙的丰平枯变化,库区会有冲有淤,存在泥沙淤积短期侵占防洪库容的风险,水库设计对正常运用期“调沙”的影响考虑不足;其次,水库设计调水调沙库容较小,目前水库处于拦沙期,调控库容大,能够较好地发挥调水调沙减淤效益,但是水库进入正常运用期后,水库调水调沙运用泥沙淤积不可避免会占用调水调沙库容,遇不利水沙条件或淤积严重时,必须进行强迫排沙以保证足够的有效库容,强迫排沙时“小水带大沙”等现象不可避免,会导致进入下游的水沙关系不协调,面临水库有效库容保持和下游水沙关系协调有机统一的矛盾,影响水库减淤效益的长期发挥。还有一些超高(年均含沙量100 ~ 200 kg/m3)、特高(年均含沙量200 kg/m3以上)含沙量河流上修建的水库,即使采用“蓄清排浑”运用,也难以保持有效库容,比如巴家咀水库年平均入库含沙量高达220 kg/m3,先后进行了三次加高改建,库容仍逐年淤损,水库有效库容长期保持和供水调节之间的矛盾难以协调[32]。

2.3 “蓄清调浑”1960 至1970年代后期,随着治黄实践的不断发展,逐渐认识到黄河“水少沙多、水沙不平衡”对黄河下游河道淤积具有重要影响,提出要利用大型水库进行“调水调沙”减轻下游河道淤积的设想[32]。1980 至1990年代,小浪底水库设计阶段采用的是“蓄清排浑”运用方式及其设计技术,考虑了调水调沙运用与设计,1990年代末,张金良等[33]结合三门峡水库运用实践,提出多沙河流水库通过调水调沙长期保持有效库容的同时,还要尽可能调节出库水沙搭配关系,有利于下游河道减淤,这一时期水库运用研究正由“蓄清排浑”向“蓄清调浑”发展。小浪底水库建成后,围绕小浪底水库调水调沙和运用方式优化研究[34-37],在“蓄清排浑”“拦”“排”处理泥沙的基础上,全面发展了调水调沙理念,对水库群人工塑造异重流排沙技术[38]、水库群联合调水调沙调度模式、多沙河流滩槽同步塑造、拦沙库容再生与多元化利用等进行了深入研究,逐步形成了以尽可能长期提高下游水沙关系协调度为核心的“蓄清调浑”运用技术。在多沙河流水库规划设计层面,继小浪底水库之后,也面临着新的挑战。比如,黄河古贤水利枢纽年均入库含沙量28 kg/m3[39],是高含沙河流上以侧向进沙为主的超长水库,侧向进沙淤积形态和库容分布设计是前所未有的难题[40];泾河东庄水利枢纽[41]年均入库含沙量140 kg/m3,超高含沙河流水库蛇形弯道输沙、有效库容保持和库容再生利用问题也属于世界性难题[42];甘肃马莲河水利枢纽年均入库含沙量280 kg/m3,特高含沙河流供水水库开发汛期有供水任务时有效库容保持和供水调节之间难以协调,传统开发模式难以实现开发目标。为了解决上述难题,通过长期研究,逐步形成了多沙河流水库“蓄清调浑”运用方式及其设计技术[16]。

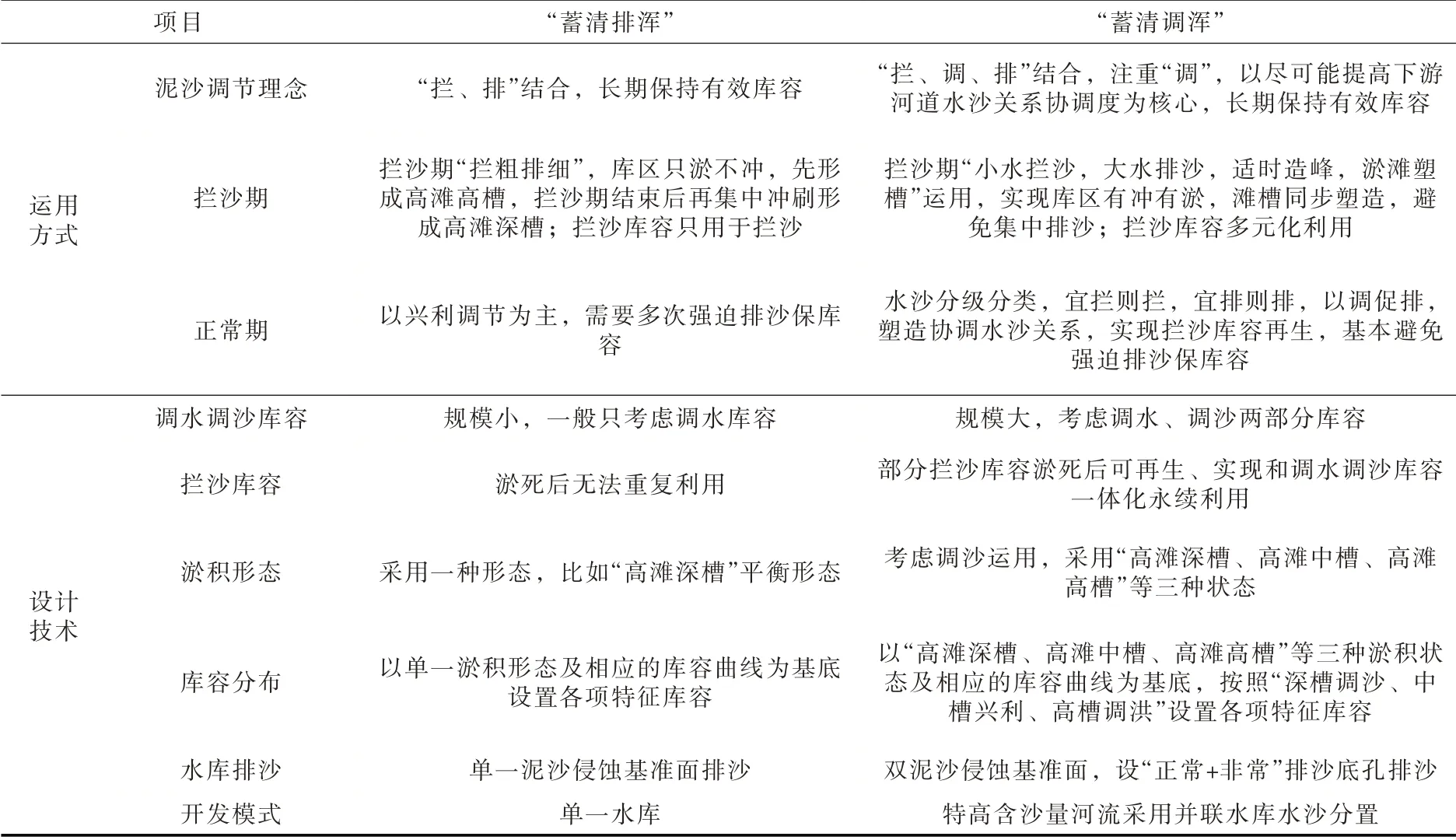

所谓“蓄清调浑”运用,就是根据水库开发任务要求,充分考虑多沙河流来水来沙过程中场次洪水和年际间丰、平、枯变化,统筹调节泥沙对水库淤积形态和有效库容的影响,以尽可能提高下游河道水沙关系协调度为核心,设置合适的拦沙和调水调沙库容,通过“拦、调、排”全方位协同调控,实现有效库容长期保持和部分拦沙库容的再生利用、拦沙库容与调水调沙库容一体化使用,更好地发挥水库综合利用效益。与“蓄清排浑”运用相比,“蓄清调浑”运用不仅考虑水库的“拦”、“排”运用,更加注重“调”的运用,指导思想更加主动、灵活,要求水库结合开发任务、运用阶段和入库水沙条件等灵活确定调度方式,不仅要“拦”“排”,而且要在“调”中“拦”“排”,“拦”“排”中“调”。拦沙期水库按照“小水拦沙,大水排沙,适时造峰,淤滩塑槽”滩槽同步塑造和拦沙库容多元化利用,正常运用期水库按照水沙分级分类调度[43-44]辅以非常规排沙调度,实现协调水沙关系再造和拦沙库容再生利用。同时为更好满足“调”的要求,“蓄清调浑”运用在水库设计上也有不同要求,首先是水库要设置足够的调水调沙库容,包括调水库容和调沙库容两部分,调水库容主要满足大流量过程塑造的需要,调沙库容主要满足水沙过程丰平枯变化以及水沙关系不协调带来的泥沙年际和年内调节的需要;然后,库容分布设计要考虑水库“调”沙过程中水库淤积形态动态变化,水库正常运用期调水调沙运用,库区泥沙冲淤具有死滩活槽的特点,存在“高滩深槽、高滩中槽、高滩高槽”三种淤积状态,拦沙库容、调水调沙库容、兴利库容、防洪库容、生态库容分布设计要考虑和淤积形态变化的耦合,按照“深槽调沙、中槽兴利、高槽调洪”规则进行水库库容配置,减免正常运用期泥沙动态调节侵占有效库容进而带来的水库强迫排沙的风险;其次,对超高含沙量河流水库,采用“正常+非常”双泥沙侵蚀基准面和非常规排沙技术,在水库正常泄流排沙孔以下增设非常排沙底孔,结合非常规排沙调度方式,可在长期保持有效库容的前提下,进一步实现部分淤“死”拦沙库容的复活并和调水调沙库容一体化永续利用;再次,对特高含沙量河流水库,有效库容保持和供水调节之间矛盾难以协调,要采用水沙分置开发方式。“蓄清排浑”与“蓄清调浑”运用方式及设计技术比较见表1。

表1 “蓄清排浑”与“蓄清调浑”运用方式及设计技术比较

3 “蓄清调浑”运用及设计实践

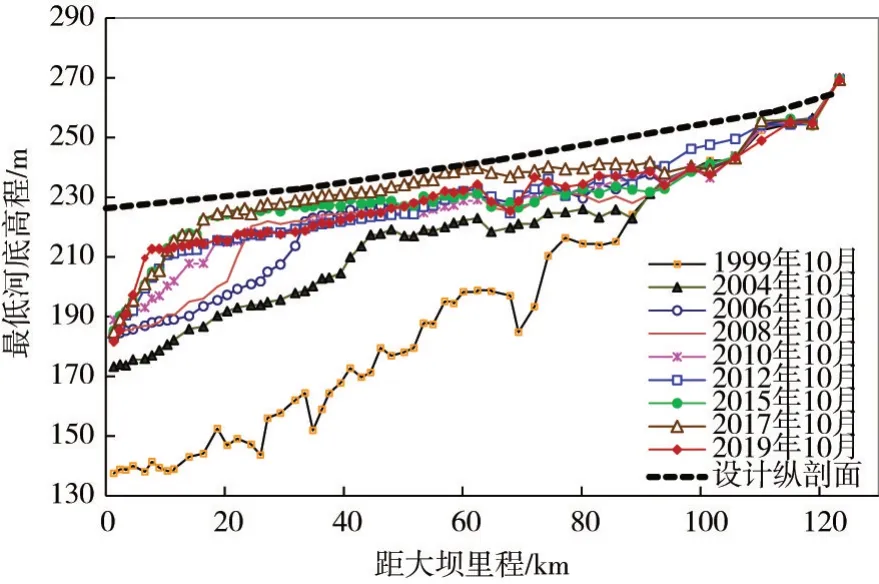

3.1 小浪底水库运行初期汛期对小浪底水库出库流量进行分级调控,使出库流量两极分化的同时,相机形成持续一定时间的较大流量,利用大水排沙,开展了调水调沙原型试验。随着泥沙淤积,小浪底水库进入拦沙后期运用,为延长水库拦沙年限、避免库区支流形成拦门沙坎等重大难题,又研究提出了“小水拦沙,大水排沙,适时造峰,淤滩塑槽”的滩槽同步塑造运用技术,同设计运用方式相比,滩槽同步塑造运用技术改变了设计运用方式水库拦沙期只淤不冲的拦沙模式,实现了水库对泥沙“在拦中调、在调中拦”,避免了水库进入正常运用期高滩高槽等大水的不利局面以及冲刷形成高滩深槽时集中排沙对下游河段的不利影响,在2018—2020年汛期进行了技术应用。截至2020年4月,小浪底水库累计淤积泥沙32.86亿m3,占设计拦沙库容的43.5%。其中干流淤积25.49亿m3,占总淤积量的77.6%;支流淤积7.37 亿m3,占总淤积量的22.4%。从淤积形态看,小浪底库区干流淤积主要为三角洲形态,三角洲顶坡段比降变化范围为1.21‱~2.91‱。随着水库的持续淤积,三角洲的顶点是逐渐向坝前推进的,由2000年的距坝69.4 km 推进至2020年的距坝7.7 km(见图2),拦沙初期形成的支流拦门沙坎也基本消除,水库淤积形态控制良好。

图2 小浪底水库干流淤积纵剖面图(深泓点)

3.2 黄河古贤水利枢纽是黄河水沙调控体系的重要组成部分[45],对黄河治理开发保护具有重要作用[46-48]。枢纽位于龙门水文站上游72.5 km 处,控制流域面积489 948 km2,占三门峡水库控制流域面积的71%,控制黄河80%的粗泥沙,年均入库含沙量28 kg/m3。工程面临的泥沙设计运用挑战主要有:(1)古贤库区长达200 km 以上,左右岸沿程有无定河、清涧河、延河、三川河、屈产河和湫水河六大支流入汇,干支流水沙交互下的库区泥沙淤积形态和库容配置难度大;(2)库区淤积末端影响移民水位确定,关乎水库移民规模及影响。通过分析,水库设计死水位相应的泄流规模为8206 m3/s,考虑“蓄清调浑”运用过程中泥沙冲淤变化情况,提出了水库淤积形态与库容分布耦合设计,水库正常运用期的河槽冲淤形态考虑“高滩深槽、高滩中槽、高滩高槽”三种状态。“深槽”形态,死水位588 m,坝前滩面高程625.5 m,库区坝前段、第二段、第三段各河段长度分别为60 km、60 km、81 km,河槽淤积比降分别为1.7‱、2.1‱、3.0‱,形成滩地的前两段比降为1.0‱、1.2‱,距吴堡县城下端猴桥断面1.6 km,汛期水库淤积末端不影响吴堡县城。“高槽”形态,是调水调沙库容淤积严重情况下的形态,为水库淤积最不利形态,该形态位于深槽淤积形态之上,距吴堡县城下端猴桥断面也是1.6 km。在“三槽”形态下,按照“深槽调沙、中槽兴利、高槽调洪”的库容分布设计规则进行水库库容配置(见图3),设计拦沙库容93.42 亿m3、调水调沙库容20 亿m3、兴利库容为15 亿m3、调洪库容约为17.77 亿m3。同时,库区回水计算采用“高滩高槽”状态的河道边界条件,合理进行了移民水位设计,避免了吴堡县城搬迁。

图3 古贤水库库容分布示意

3.3 泾河东庄水利枢纽黄河水沙调控体系重要支流水库,渭河流域唯一的防洪减淤控制性骨干工程[49-50],水库总库容32.76 亿m3,年均入库含沙量达140 kg/m3,水库坝高230 m,是世界上入库含沙量最高的双曲拱坝。东庄水利枢纽前期工作始于1950年代,面临着功能定位、泥沙淤积和岩溶渗漏三大挑战,两大挑战与泥沙问题相关,一直制约着工程前期工作。利用“蓄清调浑”的设计理念和超高含沙量河流拦沙库容再生利用设计,设置4 个排沙泄洪深孔和2 个非常排沙底孔,2 个非常排沙底孔的闸底板高程低于死水位和泄洪排沙深孔,比泄洪排沙深孔低15 m,泄流规模达到1000 m3/s。考虑到东庄入库洪水具有陡涨陡落、峰高量小、含沙量大的特点,在拦沙期(拦沙量小于20.53 亿m3),当坝前淤积面高程介于693 m(非常排沙底孔进口底板高程)~708 m(排沙泄洪深孔进口底板高程)之间,坝前水位低于780 m,若遇入库流量大于600 m3/s 时,开启非常排沙底孔泄流排沙。进入正常运用期(拦沙量大于20.53 亿m3),遇到合适的洪水条件时,开启非常排沙底孔增强水库排沙能力,恢复水库库容,实现水库拦沙库容的重复利用,最大可能地发挥水库的综合利用效益。设置非常排沙底孔对增强水库排沙能力、延长水库拦沙年限、恢复拦沙库容方面具有重要作用,研究表明设置非常排沙底孔,可提前排沙3年,延长水库拦沙库容使用年限3年, 50年内可累计恢复的拦沙库容4.45 亿m3(见图4),占设计拦沙库容的21.7%。

图4 东庄水库累计淤积量变化过程

3.4 马莲河水利枢纽位于甘肃庆阳市马莲河上,年均入库含沙量为280 kg/m3,是破解庆阳市老区水资源瓶颈制约的大型水利工程,总库容4.79 亿m3,水库坝高71 m,也是在世界最高含沙量河流上建设的高均质土坝。200 kg/m3以上特高含沙量河流水库有效库容保持和供水调节之间的矛盾十分突出,在超高含沙量河流上,靠单个水库无法同时实现长期有效库容保持和供水的任务。利用“蓄清调浑”的设计理念,特高含沙量河流水库采用水沙分置开发模式,采用干流贾咀水库加支流砚瓦川调蓄水库的并联开发方案,建设大、小库,按照“干流大库调沙、支流小库调节供水”的运用方式,主汛期7月1日—8月31日当贾咀水库来水流量大于20 m3/s 时为排沙期,其余时段为非排沙期。排沙期,贾咀水库不调蓄径流,由砚瓦川调蓄水库供水。非排沙期,贾咀水库调蓄径流,并由贾咀水库充蓄砚瓦川调蓄水库,同时经砚瓦川水库调蓄后向用水对象供水。通过水沙分置开发方式,使工业用水保证率由56.6%提高到96.1%,农业由无法供水提高到86%。在满足供水任务的同时,水库进入正常运用期后库区有冲有淤,可长期保持有效库容(见图5)。

图5 贾咀水库有效库容变化图

4 主要认识与建议

本文系统回顾了我国多沙河流水库运用方式的发展历程,在总结水库“蓄水拦沙”“蓄清排浑”运用的基础上,对“蓄清调浑”运用及设计技术的形成和实践进行了分析,主要认识如下:

(1)在多沙河流上建设水库,必须充分考虑泥沙问题。“蓄水拦沙”运用采用“拦”的策略,汛期蓄水运用,不设排沙期,致使有效库容快速损失;“蓄清排浑”采用“拦、排”结合的策略,拦蓄相对较清的水流、排走含沙量较大的水流,水库具有明显的排沙期,很大程度上实现了水库有效库容保持,是水库泥沙处理技术的一大进步;“蓄清调浑”注重“调”,将以往主要通过“拦、排”实现有效库容保持的“蓄清排浑”发展到“拦、调、排”全方位协同的“蓄清调浑”。

(2)“蓄清调浑”运用是对“蓄清排浑”运用的继承和对“调水调沙”的全面发展。在设计上,多沙河流水库要科学合理设计调沙库容和排沙水位相应泄流规模,考虑调沙过程中的不同淤积状态,按照“深槽调沙、中槽兴利、高槽调洪”的库容分布设计规则进行水库库容配置;超高含沙量河流要在正常泄流排沙孔以下增设非常排沙底孔,形成“正常+非常”双泥沙侵蚀基准面;特高含沙量河流水库有效库容保持和供水调节之间难以协调,要采用水沙分置开发方式。在运用上,多沙河流水库运用方式要结合水库结合开发任务、运用阶段和入库水沙条件等灵活确定调度方式,拦沙期水库按照“小水拦沙,大水排沙,适时造峰,淤滩塑槽”滩槽同步塑造和拦沙库容多元化利用,正常运用期水库按照水沙分级分类调度辅以非常规排沙调度,实现协调水沙关系和拦沙库容再生利用。

(3)“蓄清调浑”运用方式与设计技术已经在小浪底等水库进行了应用,为黄河古贤、泾河东庄以及甘肃马莲河等重大水利工程枢纽论证提供了技术支撑,未来结合工程建设运行进一步验证完善“蓄清调浑”运用理论及设计技术。