饲养方式对鸡肉品质的影响

朱梦婷 王晓路 王永健 赵宗胜

肉鸡生长过快,脂肪沉积过多、非传染性疾病发病率高是困扰肉鸡业的一大问题,肉鸡腹脂沉积过多导致饲料中能量、蛋白质等营养物质的大量浪费,降低了饲料转化效率。过快的生长导致肉鸡体质量迅速增长与骨骼、内脏器官发育缓慢之间的矛盾更加突出,肉鸡出现猝死症、腿部畸形和腹水症等疾病,使肉鸡的成活率下降。

饲养方式是影响鸡肉品质的关键因素,目前,相对于高密度集约化笼养家禽,散养、放养等饲养模式可增加家禽运动量,降低饲养密度,扩大活动空间,有助于改善家禽福利状况进而提高生长性能和肉品质。散养使得肉鸡饲料转化率得到全面提高,研究显示,散养能减少家禽体脂沉积、改善肉鸡的肉质、增强肉鸡对疾病的抵抗力,而且散养与笼养相比还可以降低肉鸡的心肌易颤性,从而降低肉鸡猝死综合征(SDS)的发病率。对肉鸡进行不同饲养方式的管理可以控制鸡体早期增质量,保证鸡体器官均衡发育,避免了腿脚受力过大和内脏器官负担过重问题,从而使鸡体各部器官和骨骼发育均衡,不但降低了死淘率,增加了商品率,亦节省了饲料,为饲养后期快速增质量打下良好基础。

散养鸡肌肉结构紧、油脂少、上口香、有营养、口味好、高蛋白、低脂肪,而且自身抵抗力强,无药物残留,无疾病。

我国传统的农家养鸡,均以散养为主,但规模小,饲养方式粗犷原始,早期雏鸡的死亡率较高,而集约化的笼养使得鸡肉中沉积过多脂肪,不利于肉品质的提高。因此,研究散养鸡和笼养鸡肉质性状的差异,筛选出适宜的饲养方案,为肉鸡生产提供理论参考,已是一个紧迫课题。

一、饲养方式对肉鸡肉色的影响

(一)饲养方式对肉鸡胸肌肉色的影响

?

由表1可知,黄羽肉鸡胸肌亮度(L*)在8周龄时,散养极显著低于笼养(P<0.01),但在10周龄,散养显著高于笼养(P<0.05),散养组红度在散养10周龄极显著高于散养8周龄。8周龄和10周龄时,散养组红度(a*)均显著高于笼养组(P<0.05)。同时,亮度(L*)和红度(a*)随着散养时间延长呈上升趋势,但是胸肌肌肉黄度(b*)却随着散养时间的延长而呈下降趋势,且在8周龄及10周龄时,笼养组黄度显著高于散养组(P<0.05)。

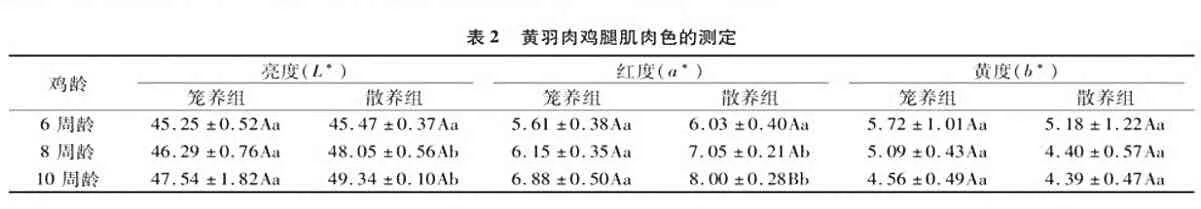

(二)饲养方式对肉鸡腿肌肉色的影响

?

由表2可知,8周龄和10周龄时,肉鸡腿肌亮度(L*)大于笼养组,差异显著(P<0.05)。8周龄时,肉鸡腿肌红度(a*)散养显著高于笼养(P<0.05),且在10周龄时,散养极显著高于笼养(P<0.01),散养组红度在10周龄时极显著高于8周龄时(P<0.01)。同时,腿肌亮度(L*)和红度(a*)值随时间增加而增加,但黄度(b*)值随饲养时间增加而逐渐减小,差异不显著。

肉色是鸡肉胴体指标最重要的一项,是消费者评价鸡肉品质的第一感官印象,肉色好坏会直接决定消费者是否会购买,它反映了肌肉生理、生化和微生物学的变化。散养方式可以增加肌肉的亮度(L*)和红度(a*),而使黄度(b*)减小,并且散养组红度(a*)高于笼养组,且随着时间的增加而增加,因此可以通过改变饲养方式达到改善鸡肉品质的目的。

二、饲养方式对肉鸡肉质性状的影响

?

由表3可知,6、8、10周龄时,散养组肉鸡的胸肌蛋白含量高于笼养组,差异显著(P<0.05)。6周龄时,肉鸡腿肌蛋白含量散养组比笼养组高10.14%,差异显著(P<0.05),8周龄时,肉鸡腿肌蛋白含量散养组比笼养组高10.2%,差异极显著(P<0.01),10周龄时,散养组显著高于笼养组(P<005),且腿肌蛋白含量随饲养时间的延长而增加。6周龄时,散养组胸肌蛋白含量比腿肌高8.09%,差异显著(P<005),8周龄时,散养组胸肌蛋白含量比腿肌高15.3%,差异极显著(P<0.01),10周龄时,散养组胸肌蛋白含量比腿肌高9.7%,差异显著(P<0.05)。6周龄时,腿肌水分含量散养高于笼养,差异不显著(P>0.05),但8周龄时,腿肌水分含量散养极显著高于笼养(P<0.01),同时,散养组腿肌水分含量比胸肌水分含量高2.5%,差异极显著(P<0.01)。6周龄时,腿肌脂肪含量散养高于笼养,差异不显著(P>005),8周龄时,腿肌脂肪散养显著高于笼养(P<0.05),在10周龄时,散养极显著高于笼养(P<0.01),且散养10周,散养组腿肌脂肪含量极显著高于胸肌脂肪含量(P<0.01),且腿肌脂肪含量随着饲养时间的延长呈下降趋势。可见,散养方式主要对腿肌蛋白和水分含量的影响较大,而对胸肌水分和脂肪含量变化影响不显著。

家禽运动程度的不同,使其肉质的品质也有所不同,运动不仅可以增强禽肉品质,而且可以增强禽类机体的新陈代谢,使死胎数减少,存活率提高。散养组较笼养组运动程度大,糖原释放能量的主要方式为无氧糖酵解,因此肌肉中的乳酸会随运动程度的增加而呈上升趋势,乳酸解离H+改变了肌细胞pH值,使得散养水分含量高于笼养。随着运动量的增加,肌内脂肪含量呈下降趋势,且肌内脂肪与系水力、风味和嫩度也有很强的相关性,适当的脂肪沉积可使肌肉嫩度更加细腻,口感更佳。散养方式主要对腿肌水分影响较大,对胸肌水分影响不显著。

肉鸡在自由散养时肌内脂肪含量显著降低,这可能主要是由于运动量加大需要大量能量,从而加快能量代谢和脂肪代谢所致。散养组鸡的肌内脂肪含量低于笼养鸡,散养组鸡的蛋白含量高于笼养组,随着饲养时间的增加,散养组腿肌肌肉水分含量比笼养组高,肌内脂肪可以改善肉的嫩度,此外,肌内脂肪在氧化时可以起到溶解肌纤维束的作用,从而也能提高肌肉的嫩度和多汁性。肌内脂肪一般沉积于结缔组织内,结缔组织的含量会随着肌内脂肪含量的增加而减少,因此当肌内脂肪含量增加时,结缔组织含量减少,肉的嫩度增高。

三、饲养方式对肉鸡肌纤维性状的影响

?

由表4可知,随着周龄的增加,胸肌、腿肌肌纤维直径呈上升趋势,而胸肌、腿肌肌纤维密度呈下降趋势。10周龄胸肌肌纤维直径比8周龄肌纤维直径高17.1%,差异显著(P<0.05),比6周龄肌纤维直径高27.67%,差异显著(P<0.05),肌纤维密度8周龄显著高于10周龄(P<0.05)。散养组腿肌肌纤维直径比笼养组大11.9%,差异极显著(P<0.01),且腿肌肌纤维密度散养极显著高于笼养(P<0.01),散养组胸肌肌纤维直径显著高于笼养(P<0.05),肌纤维密度笼养显著高于散养(P<0.05)。

肌纤维是构成肌肉组织的重要组成部分,肌纤维的直径直接影响肌肉的品质。就黄羽肉鸡而言,在胚胎期的3~5天其初级肌纤维开始发育,而次级肌纤维的发育则在胚胎期15天至出雏。肌纤维特性除了受遗传因素影响外,外界环境因素对其有着决定性作用。肌纤维特性会因品种不同而呈现显著差异。散养或放养肉鸡因户外活动运动量大,肌纤维直径大于笼养肉鸡,肌纤维密度低于笼养肉鸡。散养通过影响肌肉中肌纤维的组成与类型,对肌肉品质具有重要影响,从而影响肌肉的嫩度等相关性状。随着饲养日龄的不断延长,肉鸡的运动量随之变大,迫使肌纤维的直径变大,而肌肉的嫩度直接受到肌纤维直径与密度的影响,一方面是肉的硬度取决于肌原纤维和结缔组织量的关系,肌原纤维直径越大,结缔组织含量越多,肉的硬度也就越高,从而使肉的嫩度降低;另一方面,肉的嫩度在很大程度上也受到肌内脂肪的影响,所以当肌纤维的密度越大时,肉的嫩度越好,肌内脂肪含量也就会越多,反之,肌纤维直径越大,肌内脂肪含量就会越少。散养鸡的胸肌和腿肌肌纤维密度显著低于笼养鸡,而直径显著大于笼养鸡,但从散养鸡的肌内脂肪显著低于笼养鸡,散养鸡的蛋白含量、水分含量显著高于笼养鸡等诸多方面综合来看,仍得出散养鸡肉品质比笼养鸡好,且更符合当代消费者食用标准结论。因此,生产者可根据市场需求来进行适当的散养,以增加利润。