中国旅游产业的演化与后疫情时代的发展转型

舒伯阳 徐其涛

(中南财经政法大学 工商管理学院,湖北 武汉 430073)

自改革开放以来,历经四十多年的发展,中国旅游业的产业属性由经济功能导向逐渐演变为政治功能导向与社会功能导向。旅游产业的发展兴衰,不仅关乎中国经济发展之繁荣,关乎人民生活质量与社会福祉,更关乎中西部协调发展与民族间交往交流交融。然而,一场突如其来的新冠疫情在2020年席卷全球,这场疫情使得全国旅游业处于停摆状态。经全国人民不懈努力,疫情虽一度得到有效遏制,但境外疫情的传播发展使得国内疫情出现反复,进而演变为常态化与持久性状态。人们囿于政策限制或出于安全谨慎心理而大幅减少出游频率,旅游产业由此陷入历史性艰难时刻与尴尬境地,大量旅行社以及酒店关门停业、旅游车队闲置、大多数旅游景区也门可罗雀,曾经蓬勃发展的旅游产业链如今只剩难耐的静谧与沉寂。

党的十八大以来,“以人民为中心”的理念深入人心。旅游产业作为我国“五大幸福产业”之首,是集经济功能、政治功能与社会功能为一体的综合性多功能产业[1]。它既是满足人民日益增长的美好生活需要的重要途径;也是拉动经济发展、助力脱贫攻坚事业圆满完成的重要抓手;更是国家支持西部地区经济文化发展、缩小中西部差距、促进民族交往交流交融的关键举措。因此,本文拟就旅游产业在常态化疫情下所面临的现实困境及其背后演变机理进行系统分析,以期探讨助力旅游产业突破困境、实现健康永续发展的有效对策。

一、后疫情时代中国旅游产业现实困境

(一)旅游需求与现实之间的矛盾

随着社会发展及人民生活水平的持续提升,国内旅游已成为广大人民群众满足美好精神生活的常态化刚性需求。旅游活动的开展依托于跨地域的人口流动,而疫情防控的要求却使人们不得不居家隔离减少外出,以确保与陌生人的接触保持合理的社交距离[2]。常态化疫情背景下,多地政府也根据疫情的严重程度出台各种政策限制出行,地缘产业链的聚集性与人口流动性的冲突,使得人们囿于政策限制或安全恐惧心理而减少甚至放弃出行计划,这种谨慎以及恐惧心理短期之内难以消除。因此,人们只能暂时压抑外出旅游的需求,尤其是避免远距离旅游,转而以本地游玩的方式来替代。

(二)供需失衡、矛盾放大

2020年2月,国家通知暂停一切旅游业务,整个旅游行业都按下了暂停键,旅游业进入冰冻期,后来虽恢复省内旅游业务,但出门旅游的人寥寥无几,旅游业依旧处于低谷期。在当前所处的后疫情时期,旅游消费出现了“一症、二消、三宅”。“一症”就是疫情期间被迫采取的网购、社交距离的保持,由原来不适应变成了适应,旅游方面或者生活方面的斯德哥尔摩适应症,使国内消费者都开始适应了这种消费行为。“二消”就是旅游发展更强调文旅衍生品等二次消费。“三宅”就是宅在家中或者宅在本地,旅游活动半径明显减小。

随着防范措施增强以及疫苗的普及,人们逐渐开始旅游活动,但整体来看,出游人数持续走低。据统计数据显示,2020年,全年国内旅游人数28.79亿人次,比上年同期下降52.1%,国内旅游总收入2.23万亿元,同比下降61.1%;即使经过近一年的不懈努力,2021年前三季度,国内旅游总人次26.89亿,也仅恢复到2019年同期的58.5%。与此同时,旅游供给量依旧,如酒店、餐厅、旅行社、景区、车队等旅游产业要素并未减少。由于人们消费习惯突然改变而导致的旅游需求总量锐减与旅游存量持续走高,使得供需矛盾迅速放大,形成了难以调和的失衡局面。

(三)旅游产业内部鸿沟加剧

旅游产业依旧在紊乱中逐步整合,缓慢发展,旅游供需总量不匹配的矛盾引起产业内部竞争加剧,导致旅游产业两极分化,内部鸿沟加大。顶层市场的良性复苏给人以“旅游业整体效益好”的错觉,然而,更多的旅游业底层市场抗风险能力弱,在疫情的冲击以及顶层市场的抢占下,生机寥寥,演变为“旅游企业效益差”这一实际现象。高端产业下沉抢占市场,形成错位竞争局面。大型旅游集团、高端酒店等通过消费降级、薄利多销等途径来保持盈利或是减少亏损。小型企业,如小型旅行社门市及中小型单体酒店等,由于自身条件无力与中高端企业相抗衡,从而在竞争中败北,进一步陷入停业甚至破产困境。

(四)地区间发展差距进一步拉大

主要体现在东西部禀赋差距导致的区域旅游业发展鸿沟加大,以及城市群之间综合实力差距导致的产业鸿沟加剧。

1.区域旅游业发展鸿沟加大。后疫情时代,多地政策都倡导省内游,以减少人员聚集及远距离流动导致的疫情感染。广东、江苏、浙江、山东等地为人口大省,人口基数决定了其旅游市场的活跃度比西部地区要强,加之其优越的区位、发达的经济条件、雄厚的本底资源、良好的市场流通等都成为区域旅游产业发展的强大助力。而西部地区,如西藏、青海、宁夏、新疆、甘肃等地,人口基数小,出游人数少,加之西部地区本底资源薄,经济发展水平整体落后于东部地区,当地旅游产业多为中小型企业,抗风险能力差,因此旅游产业低迷。在西部民族地区,旅游业是带动当地经济发展、改善民生状况的支柱产业,因而西部地区旅游产业在常态化疫情下的困境尤为凸显,在当前常态化疫情防控之下,中西部旅游产业的差距明显增大,产业效益两极悬殊加剧。

2.城市群之间综合实力差距导致的产业鸿沟加剧。城市经济实力决定旅游市场韧性,经济状况好、综合实力强的城市对经济状况弱的(相邻)城市虹吸效应明显。在复工复产的号召下,各地区政府出台一系列利好政策促进旅游发展。显然,经济实力强的城市能更大力度地出台各种奖励政策为旅游企业减负,同时,出台更多惠民政策及发放更多消费券拉动内需。这一方面给旅游业更大的动力来推出更高性价比的旅游产品和线路,另一方面也给旅游业更大的信心来进行宣传推广。这些地方的减负政策利于旅游企业生存发展,同时,优惠利民政策吸引旅游消费者,供需两侧的良性发展增强市场活力与市场韧性。而城市经济实力较弱的城市,一方面其整体品牌形象都弱于大城市;另一方面,城市负担也较重,资金匮乏,无暇顾及中小微企业,最终客源被大城市所吸引,在城市间旅游客源的竞争中败下阵来。

二、中国旅游产业发展的历史演化路径

当前,中国旅游业正处在时序变迁、新旧交替的关键阶段,准确判断中国旅游业生命周期发展阶段,明确旅游产业发展的时空格局演变特征和驱动机制[3],有助于厘清每一阶段旅游供给及旅游需求的演进逻辑,为后疫情时代旅游业的现实困境提供更全面的视角,对其进行更深入的分析,从而提出更具针对性的解决问题对策。改革开放四十多年来,旅游产业的发展经历了四个阶段[4]。

第一阶段:1978—1992年,旅游的外事功能导向转变为经济功能导向,旅游处于起步阶段。

在政府的大力支持与号召下,这一阶段的旅游业从“国家开放的先导”转变为“经济发展的先驱”,旅游业经济功能逐渐凸显,其主要任务就是带动社会经济发展,旅行社、饭店及星级酒店等随着国家的开放开始崭露头角。而此时,国内仍处于解决温饱问题的阶段,极少有旅游需求,因此,在这一阶段,旅游属于少部分人的特权,对大众来说,旅游消费是一种“奢望”。

第二阶段:1992—2009年,旅游以经济功能为主导,同时向非经济功能升级,旅游业迅猛发展,处于供需两旺阶段。

20世纪90年代,国家政策导向以促进国民经济持续稳定发展为中心。1998年,中央经济工作会议明确提出将旅游业确定为国民经济新的增长点[5]。因此,旅游业的主导地位仍是经济功能,通过上下游产业链带动全社会经济发展和人民生活水平提高,人们开始出现旅游需求,且旅游需求开始呈现上涨趋势。但此时,旅游供给总量相对短缺,旅游需求量的增长驱动旅游业投资热潮,旅游业开始迅猛发展。此阶段的旅游业呈现出明显的朝阳产业特征,边际效益增长较快,观光游览成为旅游消费的主导诉求与产品内容,此时的旅游供需处于总量上升阶段。

进入2000年以后,旅游产业迅速崛起,并随着旅游业改革的推进而进入腾飞阶段,旅游业持续高速发展,旅游供给总量迅速攀升。2001年,国务院《关于进一步加快旅游业发展的通知》提出要树立大旅游的观念,这标志着旅游业从经济产业定位上升为综合性产业[6]。经济的强劲发展带动人民生活水平大幅提升,旅游需求被充分唤醒,大众旅游时代到来,旅游业呈现供需两旺,旅游成为人们常态化休闲消费模式。随着旅游产业的快速崛起以及全国范围内旅游消费的活跃,旅游业成为促进西部地区经济发展、助力脱贫攻坚、缩小中西部差距、走向共同富裕,最终实现民族团结与国家稳定的重要举措。以西藏为例,2000—2009年间西藏旅游业进入前所未有的快速发展阶段,2000年西藏旅游总收入6.7亿,占全省GDP总额的5.7%,到2009年,旅游总收入已高达56亿,占全省GDP总额的12.7%,旅游业已逐步成长为西藏地区领头产业和新的经济增长点[7]。

第三阶段:2010—2019年,旅游业完成了由经济功能属性向政治功能、社会功能属性的全面过渡,成为创造人民幸福生活、促进社会和谐发展的具有多功能综合属性的民生产业,旅游消费需求在这一阶段转型升级。

随着旅游业的高速发展,持续增长的旅游供给总量已近饱和,并达到顶峰。与此同时,经济的高速发展使得国民收入快速增长,外出旅游成为普通居民的基本权利和大众精神生活的刚需,旅游主体呈现出明显的大众化特点[8]。随着可支配收入、旅游阅历、闲暇时间、技术发展、社会环境等因素的积极变化,人们的旅游消费需求开始优化升级。大众旅游向个性化旅游发展,复合型和精准型的旅游产品供给成为大众美好生活的创造者、发展不平衡的协调者。主体的大众化、形式的多样化、空间的扩大化、目的地的休闲化日渐成为这一阶段旅游需求新趋势,追求优质旅游体验成为民众获得愉悦感和浪漫感的旅游消费导向。

十八大以来,我国旅游业取得了巨大成就,成为大众追求美好生活、提升幸福指数的重要途径,成为促进民间文化交流以及促进民族间交往交流交融的重要载体。国办发〔2016〕85号文把旅游业作为幸福产业之首,2018年文化和旅游部成立,文旅融合、全域旅游进程加快[5]。这进一步彰显了旅游业的政治功能与社会功能,明确了旅游业的综合性产业属性,旅游产业的经济使命已基本完成,开始从单纯的经济属性向更多非经济属性转化,成为集经济功能、政治功能及社会功能为一体的综合性民生产业。此时,旅游供给存量已达到饱和,开始呈现供过于求的特征,传统的旅游资源、资本和技术要素边际报酬率已经处于衰减期。面临游客对旅游需求的转型升级,旅游存量的质量缺口逐渐显现,产品同质化现象严重,亟需创新升级,供需之间矛盾逐步显现(如图1、图2所示)。

图1 中国旅游业供给与需求的发展演化历程

图2 1994—2020年旅游供给数量、需求数量、边际投资效益增长率对比

第四阶段:2020年至今后2~3年,常态化疫情模式下,旅游需求总量被进一步抑制,需求质量逐步提档升级,现有的旅游产业供给总量过剩,面临质量转型升级压力,旅游产业发展处于矛盾转型期。

旅游产业是国家战略层面的幸福产业,旅游是人们实现美好生活的刚需。然而,旅游产业的聚集性以及旅游带来的人口流动性与国家对疫情防控的政策相悖,大众的旅游需求被暂时抑制,旅游需求量锐减,旅游供需矛盾加剧。而疫情反复爆发,开始进入常态化,各地政府为防疫需要,倡导本地游、省内游,在很大程度上抑制了产业发展,行业凋敝问题凸显,旅游产业迎来历史性艰难时刻。

从旅游产业发展的四个阶段来看,旅游产业属性由经济功能导向完成了向政治功能及社会功能的过渡,成为集经济功能与非经济功能于一体的综合性民生产业;旅游供给总量的发展经历了由相对短缺到饱和,再到存量过剩的阶段;旅游需求则经历了需求觉醒到需求旺盛,再到需求升级,又进入需求抑制、需求总量骤减的阶段。不同阶段旅游产业演变特征如表1所示。

表1 不同阶段旅游产业演变特征

三、后疫情时期旅游发展困境反思及转型突围

(一)困境反思:旅游产业发展困境深层原因辨析

后疫情时代,旅游业所面临的问题,从根本上讲是供需匹配与产业转型的问题。旅游业在改革开放初期,其经济功能在国内大环境之下体现得淋漓尽致,人们的生活水平也因此大幅提升。人们的旅游需求开始野蛮生长,对于名胜古迹、秀山丽水的狂热追求诠释着人们对走出去“看世界”的强烈渴望,此时,粗犷式发展的供给侧与野蛮式生长的需求侧营造了一个供需两旺的蓬勃市场,旅游业发展气势如虹、如日中天。四十多年来,旅游消费形式由走马观花向深度体验升级,消费内容由景区景点向旅游目的地延展,消费方式由旅行社报团转向“一部手机搞定吃住行游购娱”。新业务模式的兴起和消费习惯的改变,精简了旅游行业的价值链,实现了从游客端到产品端的直接对接。旅游消费需求的升级转变引领旅游行业属性的改变,旅游行业在充分发挥其经济功能的同时,逐渐向消费者所需求的非经济功能转变,以满足人们对优质旅游体验以及美好精神生活的追求。而后疫情时代的今天,旅游业跌入谷底,似乎旅游业如今面临困局的根源是疫情,其实不全然如此。旅游供给的发展无法跟上时代进步的步伐才是问题的关键所在,如果继续墨守成规,那么抛弃旅游业的将是行业自身,疫情只是加速了变局而已。

时代在进步,市场在更迭,任何一个社会及产业的成长与成功都需要经历苦难与蜕变。因此,在常态化疫情之下,旅游业应该跳出舒适区思维,接受时代的洗礼和锤炼,逆流而上,精准定位当代旅游业属性与消费需求的转变,注重提高质量,走内涵式、高质量发展模式,为消费者打造舒适宜居的全能型旅游目的地,才能从根本上解决供需之间的矛盾,缓解旅游业当前面临的诸多困境。

(二)突围对策:后疫情时期旅游产业的转型策略

回顾旅游产业的演进历程可以发现,旅游行业从解决观光游览等基本旅游需求,逐渐演变为创造文化产品、舒适空间、优质服务等综合资源来满足人们对文化审美、休闲生活以及优质体验的需求。因此,要加速供给侧改革,由政策引导、行业联合发力、社区居民配合,以推动旅游存量转型升级,充分激发国内旅游需求潜力,将其转化为消费动力,最终转化为文旅新消费动力。

1.政府通过政策扶持与措施激励,不断优化营商环境,充分激发旅游消费内需。当前,最大的问题是旅游供需之间的总量失衡以及旅游产品质量与旅游需求不匹配所引起的矛盾。在疫情常态化的阶段,政府应通过高质量转型发展适当缓解供需总量矛盾。同时出台政策以禁止行业内恶性竞争,当前旅游市场低价竞争层出不穷,如“500元双飞往返云南七日游”、“99元恩施三日游四星住宿”等等,导致其上下游产业链如酒店、车队、餐厅等产生错位竞争,不断向产业底层终端传递危机信号。地方政府作为利益相关者主体、经济主体和管理主体的“三位一体”超然身份,应构建适度竞争的宏观发展政策框架,避免旅游业同质化竞争及过度竞争[9]。在构建良好的营商环境以扶持中小微旅游企业的同时,出台多种促进消费的惠民政策,如号召与鼓励国企事业单位等在本地旅游,给予旅行社各种激励措施,景区门票减免政策、大力发放消费券等,以拉动内需,激发旅游市场活力。

2.文旅企业要积极利用科技赋能与文创IP来进行文旅产品创新和产业结构优化。旅游产业正处于从规模扩张走向结构升级的“窗口期”,尽管常态化疫情凸显放大了供需质量矛盾,导致中低端收入人群出游量锐减,但高收入人群出游欲望受疫情影响较小,只是囿于疫情限制而减少出游,未来旅游市场更青睐优质旅游产品及高质量旅游体验。因此,应从供给侧旅游产品质量入手,进行产业创新与结构优化来释放暂时受抑的旅游消费“刚需”。

利用技术赋能发展智慧旅游与在线旅游,实现虚拟与现实的融合创新,促进产品体验升级,提升旅游便捷程度,提高游客的体验感和满意度。近年来,各地打造富有地方文化特色的文旅IP,由传统的产品复制走向文旅融合创新,继而推出有深度内涵、有文化品位、有高度和温度的优质旅游产品,进一步激发旅游者在线消费欲望,大力发展文旅电商消费,以对抗现实疫情[10]。通过“+旅游”与“旅游+”促进多产业融合发展,不断优化产业结构、延展产业链条、培育文旅消费新型业态,以5G+XR的新技术赋能,创新消费模式和消费体验,构建起更具开放性、共享性、包容性的产业支撑体系,促进旅游消费提质升级。

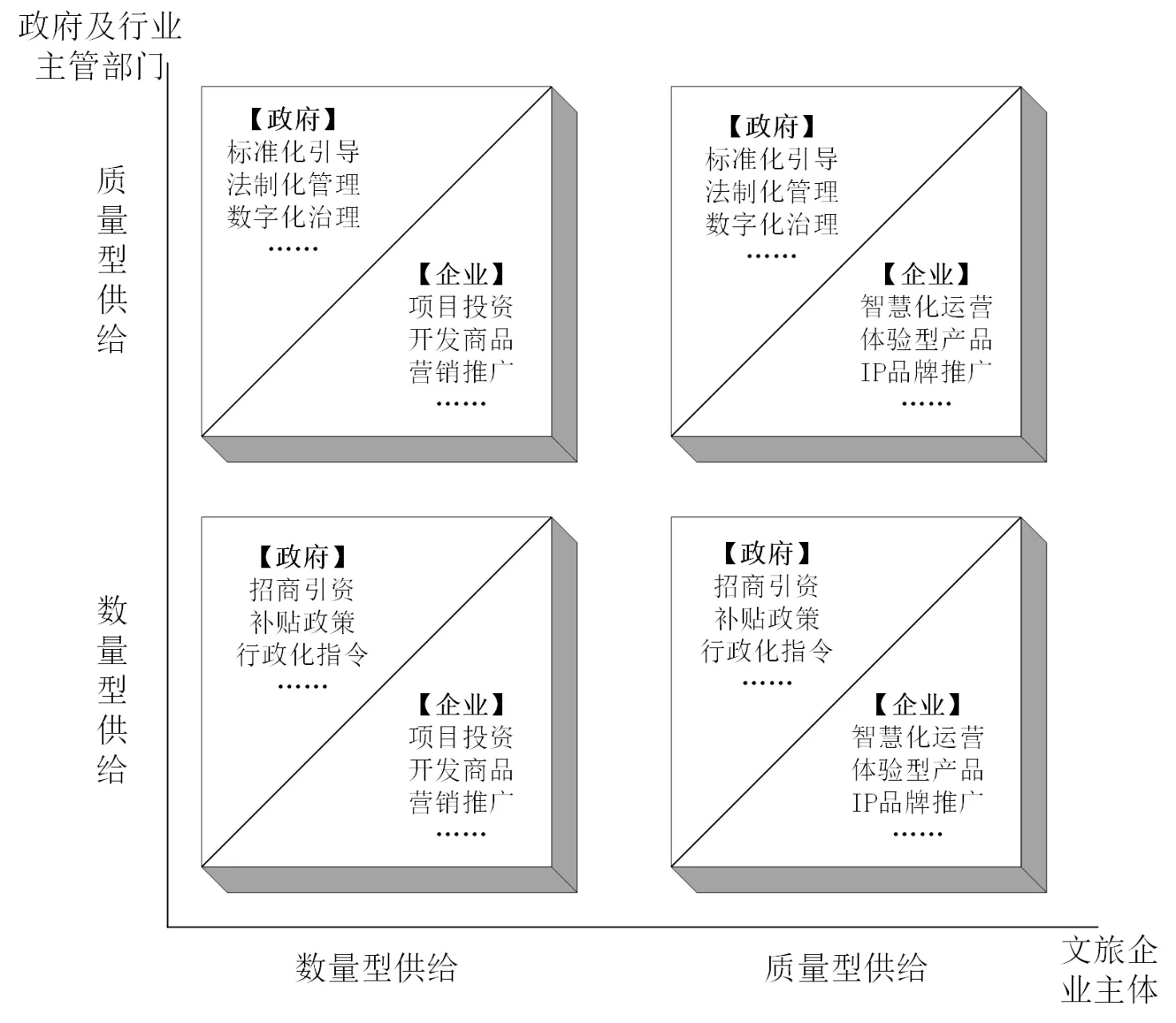

3.整合全社会资源,努力打造后疫情时期富有精神文化内涵、生态宜居的旅游目的地生态圈。在新消费时代,旅游正由传统观光体验向生活体验转变,“旅游即生活”正成为现代旅游发展的重要理念。游客到访的区域不再局限于景区(点),而是全域全时,深入社区体验旅游目的地特有的地方文化,与当地居民融洽互动,从而提升自我幸福感和获得感。游客对目的地的满意度和愉悦感,首先来源于当地宜居且安全有保障的生活体验,包括对城市整体形象、居民生活状态与抗疫公共服务体系体验等[11]。因此,以政府为主导的多元主体应坚持深化顶层设计,紧扣后疫情时代的旅游消费者需求,构建满足安全宜居型旅游目的地生态圈,增强目的地城市旅游服务保障功能,进而依托大都市圈辐射扩散效应带动相邻中小城市的旅游发展[12]。由此可见,中国旅游产业发展与行业管理供给模式正在发生演进(如图3所示)。

图3 中国旅游产业发展与行业管理供给模式演进图示

结语

第一,改革开放四十多年来的中国旅游产业的发展历程显示,旅游供给总量经历了绝对短缺-相对短缺-供过于求的转变,旅游需求则由景点景区向旅游目的地延伸,由游览观光向深度体验升级。

第二,中国旅游产业的性质由改革开放初期的经济功能,逐步演变为当代集经济功能与非经济功能于一体的综合性质。在后疫情时期,中国旅游产业已经成为响应国家脱贫攻坚、缩小东西部差异、实现全国各族人民共同富裕的关键举措,同时又成为实现全国人民美好生活、满足人们精神生活的现实途径,更是促进全国各族人民文化交流、促进中华文化认同与中华民族认同的重要载体。

第三,中国旅游产业供需之间的矛盾在常态化疫情之下更显突出,造成了旅游需求与疫情下行动受限这一现实之间的矛盾。目前,全行业供需总量严重失衡,旅游产业内部鸿沟拉大,地缘差距下的旅游产业发展鸿沟等现实困境进一步加剧。

第四,面临当前疫情所带来的产业发展困境,旅游产业应加速供给侧改革。由政策引导、行业联合发力、社区配合以加速推动旅游结构调整与存量转型升级,打造富有文化气息的旅游产品以及充满精神内涵的旅游目的地,充分对接大众对休闲旅游与深度体验的需求,以增强旅游产业在常态化疫情时代的发展韧性,在满足人民对美好生活的需要以及促进社会和谐发展中承担更大的责任。