日本林业教育的变迁及对我国高等林业教育的启示

田 野

(南京林业大学林学院,南京 210037)

我国的近邻日本是一个多山国家,国土面积约有70%为山地。虽然日本人口众多、资源匮乏,但自20世纪70年代以来,与其他发达国家森林面积持续萎缩的状况相比,其森林覆盖率一直保持在67%左右,在发达国家中仅次于芬兰(68%);人均森林面积达0.2 hm2,与德国、瑞士、法国相当;森林蓄积量约为40亿m3,并以9 000万m3/年的速度递增,与12 000万m3/年的木材需求量相当接近[1]。日本的森林资源与林业之所以如此丰富与发达,一方面与其得天独厚的自然条件有关,另一方面与其近现代大力开展人工造林、对林业教育高度重视以及民众生态环境意识不断提升分不开[2]。

日本是亚洲最早从德国引进林学并开创高等林业教育的国家,早在1882年就创立了东京山林学校。东京山林学校于1890年发展成为东京大学农学部林学学科。在第二次世界大战(以下简称“二战”)前的旧体制下,日本开展高等林业教育的机构有12个,包括4个旧帝国大学的林学学科和8个专科学校的林学学科。在二战后的新体制下,日本于1949年成立国立大学时,有18所国立大学开设了林学学科。日本的大学多为综合性大学,到目前为止,虽然没有专门的林业大学,但有28所大学(包括国立和公立大学25所,以及日本大学、东京农业大学、玉川大学等3所私立大学)设置了与林学相关的学科[3]。

笔者从日本现代林业的发展、林业教育的变迁以及高等林业教育的现状和特点等方面,对日本的林业教育特别是高等林业教育进行了分析,并研究阐述了对我国高等林业教育的启示,以期对我国的高等林业教育发展以及高层次林业人才培养的改革提供参考和借鉴。

一、日本现代林业的发展历程

日本现代林业的发展经历了战后的扩大造林、燃料革命时期的扩大造林加速、木材进口自由化后的林业低迷和衰退等3个阶段。

(一)战后的扩大造林阶段

昭和20—30年代(1945—1960年),日本战后复兴对木材的需求量激増,国内木材供应严重不足,价格高腾。经此,日本政府认识到木材作为今后国家发展必需资源的重要性,为了鼓励和促进造林,强力推行“扩大造林政策”,在阔叶林或天然林的采伐迹地上大力营造人工针叶林,或采伐现有杂木林和天然林后更新为生长迅速的针叶人工林,从而使以木材生产为主要目的的人工林面积迅速扩大。

(二)燃料革命时期的扩大造林加速阶段

扩大造林阶段之后的燃料革命导致日本的人工造林进一步扩大和加速。自1961年开始,由于石油价格低廉,日本家庭用燃料由薪炭材转向石油、天然气和电力;与此同时,日本工业的快速发展导致用材量迅速增加、木材价格高腾。在此背景下,日本将住居地周边利用价值相对较低的杂木林等采伐后营造了经济价值更高的用于生产建筑的日本柳杉、日本扁柏等针叶人工林,形成了全国性的造林热潮。经过短短的15~20年,日本全国的人工造林面积达到约400万hm2,占现有人工林的40%左右。

(三)木材进口自由化后的林业低迷和衰退阶段

与燃料革命同时期,为了满足国内的木材需求,日本开始了阶段性的自由化木材进口,至昭和39年(1964年),木材进口实现了全面自由化。此后,由于进口木材价格低廉、供应量稳定,再加上日元升值,所以日本的木材进口量逐年上升。受进口木材的冲击,日本国产木材的需求量逐渐减少、价格逐年低落,到1980年降至最低点。同时,日本的木材自给率也由20世纪60年代的90%以上降至2000年后的20%左右(详见图1)。但是,日本战后的“扩大造林政策”一直持续到了1997年,从而导致人工林面积进一步扩大。

注:国产木材比率指日本国产木材供应量与日本国内木材需求量的比值图1 1960—2008年日本国内木材需求量、国产/进口木材供应量以及国产木材比率的变化情况

现阶段,由于生产成本大幅上升,采伐作业以及木材运输等方面的费用无法保证,所以日本的大量人工林无法进行间伐或主伐更新等正常的森林管理。这导致日本的林业经营效益恶化,木材采伐量在资源不断增长的情况下反而逐年下降,林业生产陷入困境,进而导致劳动力大量流失,林业从业者的高龄化也日趋严重。此外,由于处于抚育阶段的大量人工林缺乏充分的管理,日本森林在减少山体滑坡和泥石流发生等方面所应达到的生态效益明显下降;而且日本战后扩大造林时期所营造的人工林目前均已进入主伐期,却因劳动力和成本限制无法进行采伐,其在森林固碳效应等方面所应达到的生态效益也日趋下降。

二、日本林业教育的变迁

针对与森林或林业有关的教育活动,日本出现过很多名词,如“林业教育”“森林—林业教育”“森林文化教育”“森林环境教育”等,目前多数研究者将其统一为一个名词——“森林教育”[4-5]。根据“森林教育”名词概念的内涵和外延进行划分,目前日本的森林教育主要包括2个方面:一方面是以培养林业技术人员为目的的传统的林业专业教育,另一方面是在当代环境意识高腾的背景下针对大众的森林环境教育。

回顾日本林业教育的发展历程,与前述的日本林业发展过程相对应,从总体上来说,其主要经历了以下4个发展阶段。

(一)林业教育的初始期

日本林业教育的开端可以追溯到明治维新时期。明治15年(1882年),东京山林学校设立,由农商务省主管。在当时的日本,东京山林学校是与东京大学、驹场农学校等并列的高等林业教育机构。建校初期,东京山林学校设立在农商务省山林局主管的树木试验场内,建校目的是通过实施林业专业教育为日本将来的林业管理培养行政官员和技术人才,所以学生修学期间必需的物资均由政府贷款提供。东京山林学校初期设置的修学年限为3年,分为前期(第1学年)2级(2个学期)和后期(第2、3学年)4级(4个学期)进行教学。其中,前期以通识教育课程和专业基础课程学习为主,后期以林学相关专业课程学习为主,具体课程安排详见表1。

表1 东京山林学校建校初期林学专业的课程设置情况

东京山林学校的设立是日本现代林业教育开始的象征。日本现代林业教育的开始时间仅晚于德国,标志着日本林业教育走在了世界前列;其教育理念、内容和方法均从德国引入,具有德国林业教育模式的深刻烙印。建校之后的数年中,东京山林学校根据教学实施的具体情况,对校则和课程名称等进行了一些调整,如1884年将修学年限由3年延长至5年,将课程名称中的“山林”修订为“森林”,增加了校外实习内容,入学考试由每年1次调整为每年2次等。

与此相应,结合当时日本全社会绿化运动的推进,同时也为了增强教育效果,并增加学校财产,包括东京山林学校在内的日本各大专院校纷纷推行植树造林活动,营造各校的森林。这些新营造的森林此后即成为了各校的附属林场(日文名:演习林),为之后林业教育过程中的学生实习提供了主要场所。日本各大专院校开展的植树造林活动一直持续到二战后日本的复兴阶段。

(二)林业教育的兴盛期

二战后,随着日本战后复兴对造林的大力推进以及对木材需求量的激増,林业技术人员的大量培养变得非常急迫,所以林业教育发展极为繁盛,但当时还是以高中阶段的林业职业教育为主。截止到1951年,日本全国开设林业或农林课程的高中达到93所,集聚了大量的优秀学生,他们毕业后在各个地区多成为中坚的林业技术人员和领导者。根据林业产业的发展和需求,此时日本的林业教育拓展为林业基础知识、森林生产、林产加工、森林土木和林业经济等5个科目。

与此同时,日本在小学和中学阶段也开设了与林业相关的社会学科目,进行了以森林资源的开发利用为中心的林业知识教育。到20世纪50年代,林业在日本成为一个受到高度重视的产业,林业教育也极度兴盛。

(三)林业教育的低潮期

20世纪60年代是日本经济的高度成长期,随着产业结构的大幅度变化以及木材进口的全面自由化,以木材生产为主体的林业产业受到极大影响,林业开始衰退。受此影响,林业行业的就业形势趋于严峻,学生的专业选择开始由农林业大量转向工业,林学专业的报考人数显著下降。1977年,日本对小学的社会科学教材进行修订,以前作为产业学习课程重要内容的“林业”相关内容被完全去除。这一事件是日本传统的林业教育进入低潮期的重要象征。

(四)林业教育的转型期

1954—1973年期间,日本经济经历了19年的高速发展,这一时期的产业转型导致了极其严重的环境公害问题。之后,随着社会的发展和国民意识的改变,日本的中小学教育开始注重包括公害、自然保护等内容的环境教育。同时,在林业教育方面,基于对森林生态效益的认识,日本再次对中小学教材进行修订,恢复了与“林业”相关的部分内容,且将森林资源列为国土组成的一部分,更加注重其公益机能。

进入20世纪80年代以后,日本国民对森林效益的认识和期待发生了巨大改变。针对日本国民意识进行连续调查的结果显示(详见图2):在森林效益的期待顺位方面,日本国民对森林传统的木材生产功能的重视程度从1980年的排序第2位快速下降,而对森林的防灾、水源涵养、大气净化等生态功能的期待值则持续高居前列,特别是自1999年开始森林的温暖化防止功能得到了充分认知。基于此,日本国内由普通市民自发开展的森林志愿者活动开始出现,政府机构也开始在社会上进行森林和林业相关知识的普及,设立森林教室,推行国民参与的营造林等活动,以及推进城市与林业重点地区之间的交流。此时,传统的林业已无法满足社会需求,相应的林业教育也面临着前所未有的挑战,急需进行改革。

图2 1980—2003年日本国民对森林效益的期待顺位及演变[4]

为此,日本林学会成立了林学改革方向讨论委员会,对高等林业教育积极展开了学科再编,并于1994年通过会议形成了《林学的中期战略——2000年林学像的提案》[6](以下简称“提案”)。提案认为传统的以提高林业生产能力(木材生产)为中心的“林学(forestry)”概念已无法涵盖新时期的林学内容,建议将其改为“森林科学(forest science)”,并将其范畴扩大到对生态环境的注重以及对森林游憩、休闲等社会公益机能的利用。此后,日本的高等林业教育机构先后进行改组,传统的林学学科从日本的大学中消失,截止到2011年,原来设置了林学学科的28所大学纷纷将学科名改为“森林科学”“森林综合科学”“森林环境资源科学”“地域生态系统”“生物环境科学”“生态环境科学”等,从而在强调林学特殊性的基础上,通过专业和课程的交叉,将林业教育目标向资源教育、环境教育等更大的范围扩展,以吸引更多的优质生源。

三、日本高等林业教育的现状及特点——以东京大学为例

(一)现状

当前,日本的林学本科教育以培养综合性、通用型人才为目标,专业培养多实施比传统学科划分更为柔性的专业大类(英语使用了“course”一词)制度,专业大类下不再细分专业或仅划分为较少的几个专业,使学生可选科目的覆盖面更宽,从而达到通才教育的目的。这样培养的学生知识面较宽、有较强的就业应变能力。

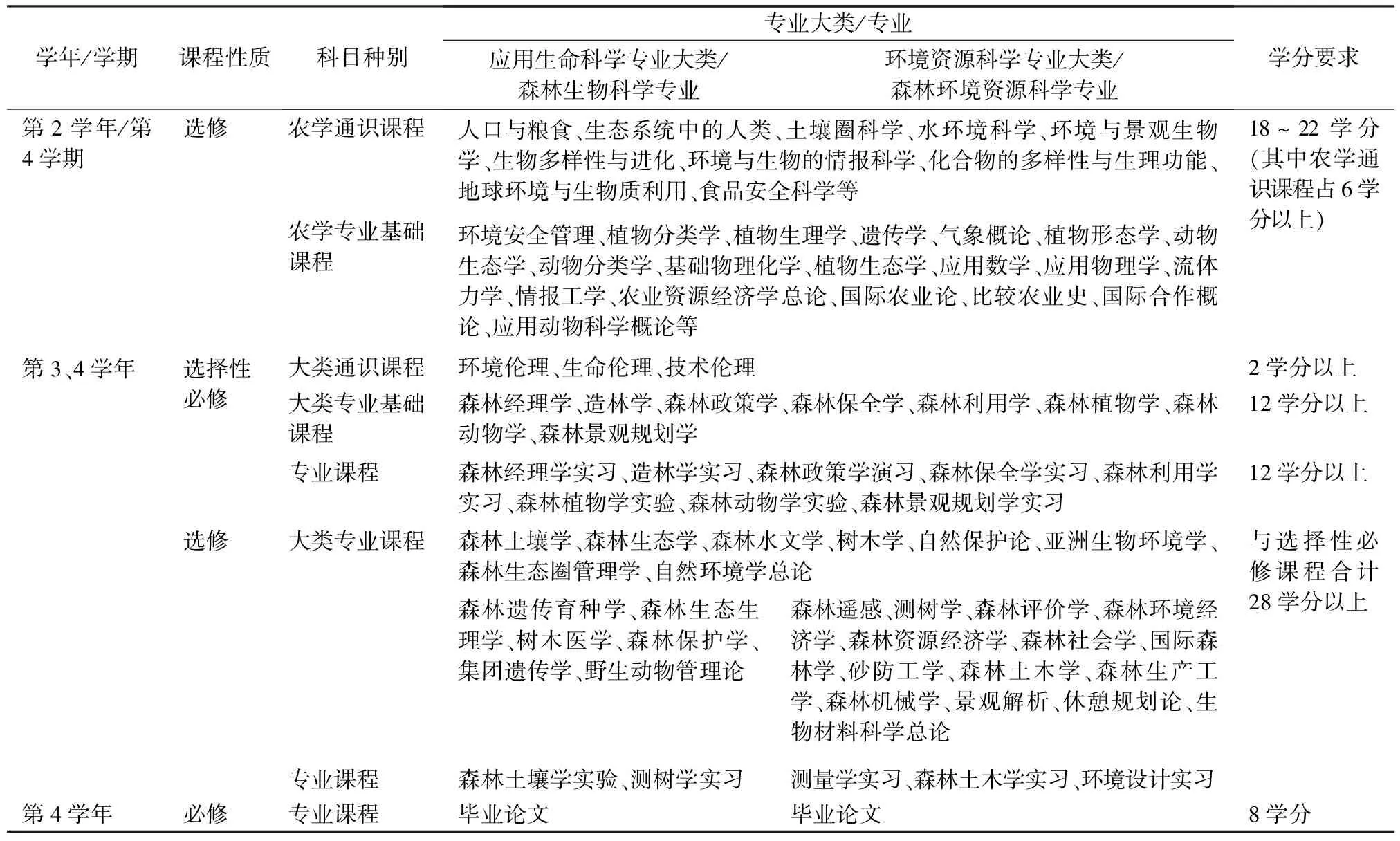

以东京大学为例,与林学相关的专业主要包括应用生命科学专业大类下的森林生物科学专业、环境资源科学专业大类下的森林环境资源科学专业。其中,森林生物科学专业主要以构成森林生态系统的植物、动物、微生物等的生理生态学特性及其相互关系以及其在环境修复等方面的应用等,作为教学和研究的内容;森林环境资源科学专业主要以森林的环境形成机理和森林环境的应用、森林资源的可持续利用及制度设计等,作为教学和研究的内容。这2个专业的课程教学和实习涉及了造林学、森林经理学、林政学、森林水文和砂防工学、森林利用学、森林植物学、森林动物学、森林景观规划学等8个研究室以及学校附属实习林场和亚洲生物资源环境研究中心。根据专业培养方案,学生在前3个学期主要学习通识教育课程和自然科学基础课程;从第4学期开始进入专业教学阶段,同时结合课程授课开展大量的现地实习教学;从第6学期开始,根据自身的兴趣选择进入相应的研究室开展毕业论文研究。

(二)特点

通过对日本林学相关专业的设置以及专业的培养目标、课程设置和培养模式等进行分析和研究,可以发现其高等林业教育具有以下特点。

1.重视基础素质教育

根据东京大学林学相关专业的培养方案和课程设置,学生入学后一般先接受1.5~2年的通识基础教育,主要学习社会科学、自然科学及外语等方面的课程,在完成基础教育规定的学分后才可转入专业课程学习。通过前期的基础素质教育,可以提高学生的文化素养、扩大知识面、开拓思路,为以后的专业学习和将来的就业打好基础。

2.开展跨学科的开放式教育

以东京大学林学相关专业为例,在专业课学习阶段,相关学科开设的课程涉及面宽,学生选修的自由度大。东京大学的森林生物科学和森林环境资源科学2个专业设置了近80门专业课程,涉及农学、环境学、林学等多学科,详见表2。这不仅可以使学生在完成规定学分的前提下自由选课,而且通过打破科目和学科界限开展跨学科开放式教育可以有利于学生扩大知识领域,从而吸引学生进入更高层次的学习和研究,同时提高学生的就业应变能力。根据东京大学对2007—2011年期间103名林学相关专业本科毕业生毕业去向的统计,有54名毕业生(约占52%)选择继续攻读研究生,8名毕业生(约占8%)进入林野厅、环境省、国土交通省等日本中央部门,31名毕业生(约占30%)进入日本地方公共团体组织或民间企业。

表2 东京大学林学相关专业的课程设置情况

3.开展活跃的学术交流以及知识和技能传递

日本大学的林学专业教育多采取讲座制,课程教学以实习和讨论为主要形式,所实施的启发式教学不仅使知识和学术的交流非常活跃,而且有利于培养学生主动学习的能力。

以东京大学林学相关专业为例,当学生在第5或6学期开始进入毕业论文阶段时,从选题、文献查阅、制定研究计划、实施调查和开展试验到最后论文撰写等全过程均以学生自主完成为主,指导教师通过每周1次的讨论会(seminar)对学生的研究内容和进程进行方向把握和启发式指导。在此过程中,本学科或研究室的博士和硕士研究生也同时参与,毕业学生在每周的讨论会中要轮流进行研究进展报告,并开展活跃的发言讨论。通过讨论会这种学术交流方式,可以督促学生及时、系统地对知识和研究内容进行整理,促进学生巩固和提高专业知识的综合运用能力,拓宽学生的知识面和研究思路,增加本科生与研究生之间的交流和协作。

再如:学科和导师鼓励高年级学生积极参加每年一度的日本林学大会,并在大会上进行口头演讲或海报展示,从而进一步促进学生与日本林学界之间的交流,拓展研究视野,增强专业学习和研究的自信心。此外,参会学生还可以通过申请获取学校后援会等部门提供的部分经费资助。

另外,日本东京大学林学相关专业还形成了一些惯例和良好风气。一是在同一学科或研究室内,不同年级的学生(包括研究生)之间有很紧密的知识和技能传承关系。所以有新的学生进入学科或研究室后,高年级学生(包括研究生)通常会自发组织1~2次研究介绍活动,向新加入的学生介绍自己正在开展的研究,并传授论文调查、数据收集和整理等方面的具体方法,以帮助新加入的学生了解学科的科研动态,为其后续的科研选题提供助力。二是在日常的学习过程中,高年级学生均能主动协助指导教师对低年级学生的学习和研究进行指导。这种高年级带低年级的“传、帮、带”方式一方面可以减轻教师的工作压力,弥补教师指导不够到位的缺陷;另一方面可以加强学科或研究室内研究内容的继承性和科研工作的系统性,特别是加强了学生工作能力和协作能力的锻炼,从而较为高效地实现了专业人才培养。

四、对我国高等林业教育的启示

随着我国经济的快速发展和国民生态环保意识的不断提高,我国林业可持续发展的战略核心逐步由原来的木材生产向生态环境建设转变。这对林业教育特别是高等林业教育提出了更高的要求。虽然我国的国情与日本有很大不同,但日本基于其林业产业和公众意识的变化对林业教育进行的调整以及在高等林业教育人才培养方面所进行的变革等仍然值得我国借鉴。具体而言,对我国高等林业教育发展和人才培养的启示主要体现在以下3个方面。

(一)重视专业教育内容的与时俱进

进入21世纪以来,随着我国经济和科学技术的高速发展,日常生活及以建筑行业为代表的传统木材使用行业所需的各类木材的代用品大量出现,我国木材生产的压力在一定程度上有所缓解。同时,我国自1998年开始实施六大林业重点工程,并对进口木材实行零关税政策,从而极大鼓舞了木材贸易,每年原木和锯材的进口总量保持20%左右的增长速度使国产木材的依赖程度进一步降低。此外,社会民众的生态环境意识也在不断加强。受上述多方面因素的影响,我国对林业政策进行了一系列的调整,相应的林业行业对林业技术和管理人才的知识结构和能力储备的要求也发生了改变。这导致传统的林学专业知识体系和人才培养已不能满足社会和行业发展的需求,所培养的学生走上相关工作岗位后很难快速适应林业生产单位和管理部门的工作需要。

从上述情况看,我国林业和林业教育的发展历程与日本极为相似。因此,借鉴日本的相关经验,我国高等林业教育需要根据林业的发展及时开展相应的改革,构建既充分反映和顺应我国当代林业发展趋势又与林业生产实践紧密结合的专业教育内容体系,在优化整合传统的与木材生产相关的教学内容基础上,适当增加或强化与森林的环境效应以及林业可持续发展等方面相关的课程和实践教学内容,以提高学生的就业适应度。

(二)在本科阶段建立导师制和导入seminar制度

目前我国的本科教学仍然以教师授课、学生听讲的课堂教学方式为主,学生在教学过程中缺乏主动性、参与度低,所以课程教学效果并不理想。特别是本科生参与科研活动多仅限于在大学4年级的毕业论文阶段,开展科研的时间非常有限,不利于学生加深专业知识理解和强化实践应用。因此,我国林学专业本科人才培养可以效仿日本大学林学相关专业的做法,从学生进入专业学习阶段开始实施导师制,根据学生的专业兴趣选择合适的导师,由导师在选课、专业理论学习、专业研究、职业生涯规划等方面给予有效指导;将seminar制度引进研究室,引导和鼓励学生积极参与学术交流;打破本科生培养与研究生培养之间的壁垒,以“传、帮、带”的形式有效实行教学和科研的传承,从而快速提升教学效果,提高学生的培养质量。

(三)构建大类培养和自由转专业的成才通道

以学生为本是高等教育的基本理念。近年来,我国许多高校开始实施大类招生、大类培养。学生的专业化和个性化培养是否成功与学生是否具备完善的人格、良好的人文素质和宽广的知识面密切相关。因此,我国高等林业教育在实行大类培养时,需要重视通识教育和基础教育;在修订培养方案时,需要注重学科交叉,科学合理设置课程,丰富通识教育课程,以提高学生的基础素养和能力;需要打破学生选课的院系壁垒,建立开放式的课程选修体系,以提高学生选修课程的自由度;在通识教育和基础教育基本结束时,需要为学生开通二次选择专业和转专业的途径,使经过前期学习更全面了解自己和更深入认知专业的学生可以根据自身兴趣进行专业的二次选择,从而激发学生的学习主动性和创新能力,并拓宽就业口径,使学生的人生价值和社会价值得以更好的实现。

资助项目:江苏高校品牌专业建设工程项目“林学品牌专业”,项目编号PPZY2015A062。