中国传统海洋文化在近代海洋文化转型中的影响

——以近代海军的妈祖信仰为例

陈 悦

1840 年第一次鸦片战争爆发后,中国历史进入了“近代”阶段。①张海鹏:《关于中国近代史的分期问题》,载《中国近代史基本问题研究》,中国社会科学出版社,2013 年。这一时期里,在西力东渐的巨大变局背景下,传统中国社会经历了走向近代化的嬗变、转型,来源自西方的科学、思想、文化等不断在中国大地上传播,使得中国的传统文化面临外来文化的空前挑战。二者之间,既出现了碰撞、摩擦乃至对立的情况,但也不乏巧妙地相互融合,乃至臻于中西合璧的例子。在这一“三千年未有之大变局”中,中国传统海洋文化中的海神妈祖信仰,与学习欧洲制度而建立的中国近代化海军之间,即出现了融合共存的现象,是中国传统海洋文化在近代海洋文化转型时所生发出的全新内涵。

一、船政天后宫

中国近代化海军的历史源起于1866 年在福建福州马尾创设的船政。①海军司令部《近代中国海军》编辑部编:《近代中国海军》,海潮出版社,1994 年。1866 年6 月25 日,时任闽浙总督左宗棠上奏清廷,鉴于鸦片战争以来暴露出的海防薄弱的惨痛教训,为了“防海之海而收其利”,申请通过雇佣法国技术团队进行技术传授,学习西方的造船与海军科技,设立西式的造船和机器工厂(船政“十三厂”)、工程技术学校(前学堂)、海军军官学校(后学堂)、职业技术学校(艺圃)等一系列全新的机构,从而实现建设近代化海军、巩固海防的目标。在巨大的海防危机刺激下,清王朝于当年的7 月14 日就对这一事关海防建设的方案做出了上谕批准,并异乎寻常地对这种破天荒的近代化变革方案做出高度评价,称这一模式是“中国自强之道”②[清]左宗棠:《试造轮船先陈大概情形折》,《船政奏议汇编》卷一,光绪戊子船政衙门版。,船政即由此而获准创办。

船政以建设西式海军为目的,其舰船建造完全采取西法,建造以蒸汽动力的近代化舰船,无论是造船的技艺、舰船的形式以及航海的技法,都迥异于既往中国传统的造船和航海活动。然而值得注意的是,尽管船政在舰船、海军科技层面采取的是完全西化的路径,但在传统文化仍然对社会发生着巨大影响的时代,人的活动依旧会大量遵循传统文化的生活经验,作为涉海机构的船政,其内在的海洋文化方面,实际有着十分明显的传统文化印记。

1866 年左宗棠上奏获准创办船政后,旋因西北军务紧急,在当年秋季被清廷调任为陕甘总督,奔赴西北。此后经清政府谕令,在福州原籍守制的原江西巡抚沈葆桢出任首任总理船政大臣,主持船政各项建设工作。根据沈葆桢本人的记述,在他到任船政大臣伊始,就在船政衙门中供奉天后妈祖,祈祷妈祖庇护船政这一全新的海事活动,“臣自奉命总理船政以来,深维事钜才辁,恐辜委任,夙夜祇惕,冀托神佑,以牖愚蒙。每月朔望,即公所中设位行香,罔敢旷越”。③[清]沈葆桢:《择建神宫,仰恳御书匾额片》,《船政奏议汇编》卷四,光绪戊子船政衙门版。到了1868 年1 月18 日,船政的第一艘军舰在当天开工建造,在开工仪式之先,沈葆桢率领船政官员,以及外国技术团队负责人提前在船政衙门内进行了一场祭告天后妈祖的礼仪,“于十二月二十四日亲率在事员绅并日意格、达士博等祭告天后,出赴船坞。偕提调官周开锡、夏献纶与诸员匠共捧龙骨安上船台”。④[清]沈葆桢:《报明造船开工日期并船厂一切情形折》,《船政奏议汇编》卷四,光绪戊子船政衙门版。这些记录,是妈祖信仰在有关船政、中国近代海军建设活动的档案文献中留下的早期直接材料。

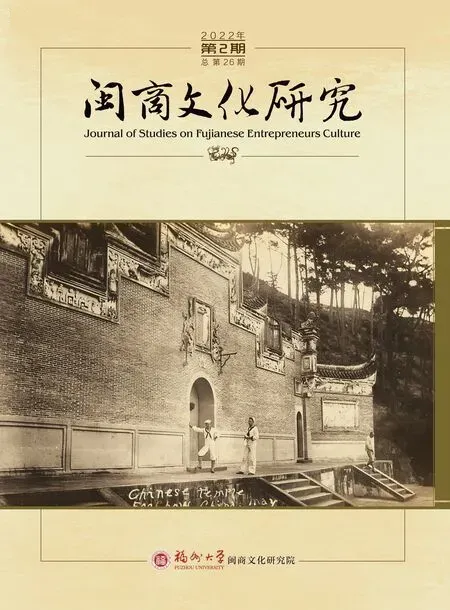

图1 船政天后宫历史照片,陈悦藏

妈祖,俗名林默,又称林默娘,生于公元960 年,是中国传统海洋文化中著名的海神,被视为庇佑航海乃至造船等海事活动的保护神。自宋代至清代,“庙食遍天下,赫濯所昭,代有显应”①[宋]黄岩孙:《仙溪志》卷三,福建人民出版社,1989 年。,其尊号也在历代中央王朝的加封下日益尊崇,直至“天上圣母”,其影响更是遍及了中国沿海各地,乃至传播到周边国家,“海疆天后灵贶尤昭昭不可殚述。是以列圣封号叠加,纶音累贲,海宇之内莫不尊亲”②[清]沈葆桢:《择建神宫,仰恳御书匾额片》,《船政奏议汇编》卷四,光绪戊子船政衙门版。。船政创办的年代,妈祖信仰的影响正巨,以至与西法造船、海军活动相互交融、辉映。

仍然是在1868 年,因为考虑到在船政衙门中供奉天后妈祖不够敬重,且船政衙门中的供奉场所空间狭窄,不便于举行大规模的祭祀活动,“廨宇嚣杂,不足以昭诚敬,且椽舍迫狭,秋霜春露,祭献有期,兴俯裸将,莫展仪节,心实歉然”③[清]沈葆桢:《择建神宫,仰恳御书匾额片》,《船政奏议汇编》卷四,光绪戊子船政衙门版。。总理船政大臣沈葆桢遂下令专门兴建一座天后宫进行崇祀,这座称为船政天后宫的建筑择址于船政衙门正后方的莺脰山上,在当年的夏至前后竣工落成,成为了中国历史上第一座专门庇护近代化海军建设活动的天后宫。坐落于莺脰山巅的船政天后宫,俯瞰着船政衙门,乃至整个近代化的船政生产厂区、教育片区,中西合璧,景象颇为壮丽。

船政天后宫落成时,沈葆桢邀请福州鼓山涌泉寺的名僧奇量兼任主持④福州涌泉寺藏光绪甲午年碑。,同时亲自为船政天后宫撰联:“地控制瓯吴,看大江东去滔滔,与诸君涤虑洗心,有如此水;神起家孝友,贯万古元精耿耿,望后世立身行道,无愧斯人。”⑤林萱治主编:《福州马尾港图志》,福建省地图出版社,1984 年,第343 页。联文中即充溢了对天后妈祖的崇敬颂扬之意,同时也不难看出,沈葆桢还借着敬神而勉励船政在事工作人员要对自己的工作保持敬畏,忠于职守,“立身行道,无愧斯人”,这种一语双关,恰似传统天后妈祖信仰与近代化造船、海军事业的并存。

为了光耀船政天后宫,沈葆桢还专门上奏清廷,请求皇家赐予匾额,清廷随后允准,赐予“德施功溥”四字,“天后神灵夙昭显应,我朝封号叠加,钦崇备至,兹当闽省神宫落成,尤冀长承灵贶,著南书房翰林恭书匾额一方,交沈葆桢祗领,敬谨悬挂,以迓神庥”①[清]沈葆桢:《择建神宫,仰恳御书匾额片》,《船政奏议汇编》卷四,光绪戊子船政衙门版。。此举又使船政天后宫成为了为数不多的得到皇家荣典的天后宫。

此后,船政每有新造舰船开工、下水等事,都会在船政天后宫举行祭祀典礼,至于每月的朔日、望日,以及天后妈祖诞辰的祭典,更是长存例行。在迄今保存的清光绪二十三年(1897)的一些船政财务票据档案中,还存留着有关船政天后宫举行天后妈祖祭典的经费开支情况,成为有关船政天后宫以及近代海军妈祖信仰的生动记录:

天宫秋祭,雇礼生二名,工食钱一千三百六十文;鼓吹三名,钱一千二百文;果品等件,钱一千一百三十六文;香蜡等件,钱三千八百九十四文;干果等件,钱三千二百一十六文;猪三口,四百十六斤,钱六十千六百五十六文;羊三口,七十六斤八两,钱九千四百八十六文;本署亲兵轿班十一名,二十二日饭食钱一千一百文、二十三日饭食钱一千一百文。②《支应处呈送光绪二十三年八月十六日起至二十九日止收支银钱各款并实存根单》,马尾船政文化研究会藏油印本。

二、船政造舰船命名中的妈祖信仰印迹

船政自1868 年开工建造第一艘军舰后,至1912 年为止,在清末时期共建成了不少于47 艘各型舰艇③林致燊、陈悦主编:《船说——船政造船图鉴1866—2021》,福建人民出版社,2021 年。,这些完全采用西式设计和建造工艺建成的近代化军舰,也按照西方海事的传统,均逐一加以正式命名,而非以往中国传统造船惯用的编号命名。与船政日常崇祀天后妈祖的活动相关联,在船政为舰船命名的活动中,也出现了关于崇祀天后妈祖的明显印迹。

1869 年6 月10 日,船政建造的第一艘军舰下水问世,船政大臣沈葆桢亲自为该舰取名为“万年清”。随后不久,开工于1869 年2 月8 日的船政造第二号军舰在当年的12 月6 日下水,沈葆桢为之取名“湄云”。有关船政最早建造的这两艘军舰的舰名寓意,沈葆桢曾在给总理衙门的一封公函中进行过扼要介绍:“第一号船拟名曰‘万年清’,迓天庥也。第二号船拟名‘湄云’,昭神贶也。”④《海防档·福州船厂上》,台北“中央研究院”近代史研究所,1957 年,第162 页。即,“万年清”舰的舰名取了清王朝的国号,寄寓王朝万年的吉祥含义。而“湄云”的舰名,则是为了祈祷神的庇佑。由其中的“湄”字,不难联想到妈祖的故乡福建湄洲岛。

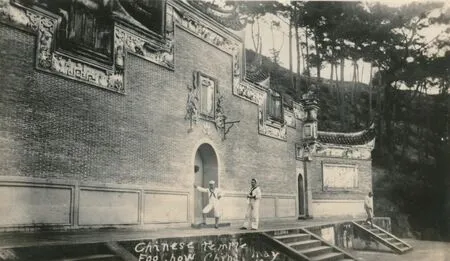

图2 中国近代海军中第一艘舰名与妈祖信仰直接相关的军舰“湄云”号

有关于“湄云”舰舰名寓意的更直接说明,来自于当时在中国出版的西文报纸《北华捷报》(The North-China Daily News)。1869 年12 月27 日,《北华捷报》登载了一篇介绍船政建设情况的新闻,其中提及船政刚刚建成的炮艇“湄云”号,并非常直接地说明了“湄云”的舰名寓意:

……The name given to the new gun-boat is 湄云Mei-yun.Mei-chow 湄洲,a seaport of Fookien,is the birthplace of the T’ien-how 天后,who is now supposed to reside in the clouds of Mei——hence the name of “Mei-yun”.①“The Foochow Arsenal”,The North-China Daily News, December 27,1869.

按《北华捷报》这则新闻的介绍,“湄云”舰的舰名意指妈祖故乡湄洲上空的云霓,而那里正是天后妈祖神居之所,为这艘军舰选取如此诗意的名字,实质就是为了纪念妈祖。将妈祖信仰寄寓在近代化军舰的舰名中,无论在妈祖文化的历史中,还是在中国近代海军的历史中,都可谓是开创之举。

舰名取意崇祀妈祖的“湄云”号,属于一艘木制的蒸汽动力炮艇,排水量515 吨,装备有160 毫米口径主炮1 门,100 毫米口径副炮4 门,火力较强。建成之后在1871 年调防至浙江宁波、温州一带,旋于1872 年被北调至奉天,此后长期以奉天的通商口岸牛庄(今营口)为驻泊港,四处巡弋,负责辽东至鸭绿江口一带的海上捕盗、巡防等工作,这艘军舰在甲午战争中被日本侵略军俘虏,战后归还给中国。②陈悦:《近代国造舰船志》,山东画报出版社,2011 年,第49—70 页。作为题外话,清末长期担任“湄云”舰管带(舰长)的是一位名叫屠宗年的船政水师军官,浙江宁波籍,其曾孙女屠呦呦是中国现代著名的科学家。

继“湄云”舰之后,在船政所造的舰船中还出现了多艘舰名与妈祖信仰存在某种关联迹象的军舰,如“福星”(炮艇,515 吨,1870 年下水)、“安澜”(炮舰,1258 吨,1871年下水)、“永保”(运输舰,1258 吨,1873 年下水)、“海镜”(运输舰,1258 吨,1873 年下水),“开济”(巡洋舰,2200 吨,1883 年下水)、“镜清”(巡洋舰,2200 吨,1885 年下水)、“通济”(练习舰,1900 吨,1895 年下水)、“吉云”(拖船,135 吨,1898 年下水)等,这些军舰舰名的寓意值得未来深入研究和探讨。

受此种文化习惯的影响,后来成军于黄、渤海地区的北洋舰队中也存在有类似的现象,如北洋舰队的“利运”“宝筏”等舰船,其舰船的名称也具有明显的与妈祖信仰文化关联的迹象。

三、妈祖信仰在近代海军中的制度化

1871 年,船政以自身所造的舰船作为装备基础,以自身培养出的海军人才作为舰员骨干,奉旨编练成了中国最早的近代化海军舰队——轮船,并在1872 年实现了派舰驻扎沿海各通商口岸的布防模式(除马尾和台湾外,船政轮船还分派军舰驻扎于牛庄、天津、烟台、上海、宁波、温州、广州等地)。1874 年日本侵略台湾事件发生后,清王朝调整海军建设战略,筹建南、北洋海军,后更以事关京畿海上门户防御的北洋海军作为重点建设,以此取代了船政轮船舰队的地位。不过由于船政开近代海军建设风气之先,无论是人才储备、经验积累,在当时的中国都无出其右,北洋海军开始筹建后即立刻受到船政轮船部队的诸多影响,北洋舰队从船政大量调用富有经验的军官、水兵,舰上的规章制度、操作习惯也深受船政影响,潜移默化之中,流传于船政的天后妈祖信仰也导入进北洋海军,并随着北洋海军的正式成军而制度化。

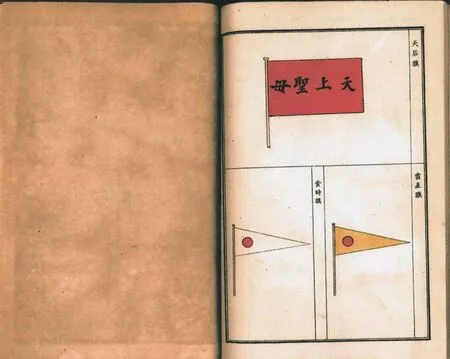

1883 年5 月7 日,船政后学堂驾驶班第四期毕业的北洋水师军官黄裳吉向直隶总督李鸿章汇报自己接管“操江”号炮舰的情况,并开列了自己与前任管带(舰长)马复恒交接时所点数到的舰上全部物资清单。这份清单里包含了武器、燃料、航海工具、维修保养工具、生活用品以及各种旗帜等,其中与龙旗、航海信号旗等旗帜并列的,记录有一面“圣母旗”①《署理操江轮船管带黄裳吉谨将前管带移交各物件缮具清折》,载《江苏省立国学图书馆》第四年刊,档案,第17 页。。所谓的圣母旗,正是天后旗,这种旗帜是天后妈祖信仰中的一种重要仪仗,为红色底,上书“天上圣母”四字,中国传统船舶多有悬挂,以祈祷神庥。而“操江”舰的物资清单中出现了天上圣母旗,标志着早在北洋海军筹建阶段,天后妈祖信仰已经在军中流传,甚至已经成为一种习惯。不难推想,悬挂天后圣母旗,可能与设祠崇祀天后、在舰船命名中敬仰天后等现象一样,早在船政时期就已经在船政的舰船上运用,随着船政人员、制度的北移,这种对妈祖的祭祀形式也影响到了北洋水师。

更为特别的是,北洋水师崇祀妈祖的活动甚至于还在海外进行。和船政主要以自造舰船作为装备基础不同,直隶总督李鸿章统辖的北洋海军建设以外购军舰作为主要装备,曾分多次向欧洲的英国、德国订造军舰。中法战争后,北洋海防通过中国驻英、德公使,分别在两国各订造了2 艘巡洋舰,即将建成时派出接舰部队赴欧洲接收归国。根据清代《申报》记载,1887 年,北洋海防在德国伏尔铿造船厂定造的“经远”号巡洋舰下水,下水仪式也出现了疑似悬挂天后圣母旗的记录,“当下水之时,许竹筼星使亲行告成礼,就船上大张布幔,致祭海神及天后”①《申报》1887 年2 月28 日第2 版。,在德国进行的这次妈祖崇祀活动,是妈祖信仰文化史中值得留意的一笔。

1888 年,随着舰队规模初具,经总理海军事务衙门上奏,清廷懿旨批准颁行《北洋海军章程》,北洋舰队全军获得国家正式编制,成为与八旗、绿营等地位相同的国家经制军队,番号正式称为“北洋海军”,是近代中国第一支国家海军。根据当时日本海军情报机构侦取的情报显示,北洋海军在其军规制度中直接列入了有关妈祖信仰的内容,这是妈祖信仰第一次以制度化的形式成为了中国近代海军的军规。

北洋海军的军规中,涉及妈祖信仰的内容主要体现在军旗制度中,其正式规定了有关天后旗的样式、悬挂时机等。

北洋海军的制度规定,天后旗为长方旗,红色底,绣有黑色的“天上圣母”四字,要求在每月的朔望日,以及天后妈祖的诞辰、祭日等纪念日,在军舰的桅杆上悬挂。②《清国北洋海军实况一斑》,日本海军参谋部,1890 年,第62 页。

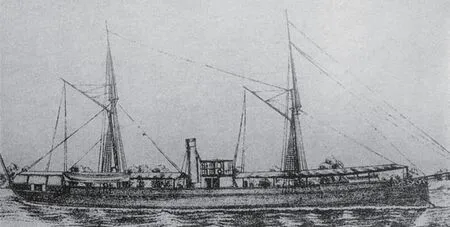

图3 北洋海军天后旗图样,《清国北洋海军实况一斑》刊载

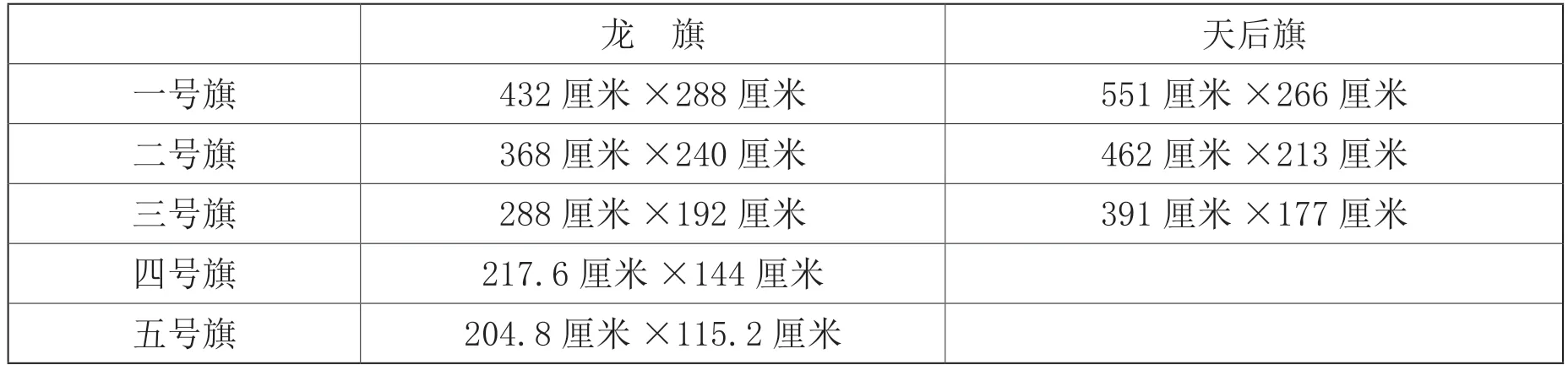

在当时,北洋海军以黄底青龙旗作为国旗、海军旗,根据所用的舰艇的等级不同,从大到小分作五种,在规章中一一规定了尺寸。而天后旗则分为大、中、小三种,对应的是国旗的一、二、三号旗(分别为大、中、小型军舰使用,国旗的四、五号旗是舰载舢板临时悬挂,故这些小艇未设天后旗),也都规范了具体的尺寸,对比之下不难发现,同等第的国旗和天后旗相比,天后旗的尺度略大,这也显现的对于神的尊崇。

表格1 北洋海军制式龙旗、天后旗尺寸对比表①陈悦:《中国军舰图志1855—1911》,香港商务印书馆2013 年版,第283—284 页。

四、甲午战争中出现的几件北洋海军妈祖信仰实物

1894 年,中日甲午战争爆发,北洋海军在这场战争中经历丰岛海战、黄海大东沟海战以及威海卫保卫战,最终于1895 年2 月14 日力竭覆师,是中国近代海军史上至为惨痛的一幕。在这场战争所产生和遗留的图像史料和文物实物中,出现了几件和妈祖信仰直接相关的物品,是妈祖信仰在北洋海军中运用情况的实证材料。

图4 北洋海军“广乙”舰旗帜图,报纸《日本》1894 年11 月5 日刊载

(一)天后旗

1894 年7 月25 日,日本海军联合舰队“吉野”“浪速”“秋津洲”三舰在朝鲜西海岸牙山湾偷袭中国北洋海军军舰“济远”“广乙”,挑起了甲午战争中的海上首战丰岛海战。

战斗中,“济远”舰遭受重创,逃离战场。“广乙”舰则一度向日本三舰发起冲锋挑战,然而因为该舰火力贫弱,最终被日本军舰击伤,舰长林国祥即指挥军舰退往战场以南的朝鲜泰安县海岸,冲滩搁浅。为防遗舰资敌,舰员对军舰进行自毁后弃舰。

图5 甲午战争末期日本东京祝捷大会照片,在悬挂的旗帜中可以清晰地看到一面北洋海军的天后旗

丰岛海战结束之后,日本海军在泰安县海岸发现了“广乙”舰残骸,遂对该舰进行调查,并掠走了舰上的武器和一些物资。1894年11 月5 日,日本报纸《日本》以《清国军舰图》为名刊登了日军从“广乙”舰上缴获的北洋海军旗帜图样,因为当时报纸无法直接将照片制版,报端出现的是根据实物描绘的绘画,其中尺寸最大的旗帜就是一面天上圣母旗,《日本》报上的图解为:“天后旗。书有天上圣母四字,每月朔望及祭日在军舰桅杆上悬挂。”①《日本》,1894 年11 月5 日第4 版。

甲午战争末期,日本东京在上野公园举行祝捷大会,曾将缴获的清军旗帜、服装悬挂展示,在当时拍摄的照片中再次出现了一面天后旗,疑似“广乙”舰上被掠走的那面,这也是北洋海军天后旗留下的重要实物影像记录。②《东京市祝捷大会》,日本东京江木书店,1895 年。

(二)天后神位

甲午战争后期,北洋海军军舰退守山东威海刘公岛。1895 年1 月,日军侵入山东半岛,于1 月30 日开始海陆合击北洋海军。由于威海陆地炮台、要塞均被日本陆军占领,退守在威海湾中的北洋海军出境极为艰难,舰船不断遭受损失。1895 年2 月9 日上午9 时18 分许,当时作为代理旗舰的北洋海军“靖远”号巡洋舰在防御日本海军进攻威海湾时,突然被日本陆军占领的威海陆地炮台火炮击中,舰体破损严重,最终下沉。

图6 “靖远”舰天后神位,保存于日本福冈元寇史料馆

日军占领威海后,将海湾内的北洋海军沉没军舰的打捞拆解权拍卖,由日本民间力量来华进行破拆,无意之中,保存在“靖远”舰军官会议室内的舰长官印,以及一件特殊物品被日方捞获,即天后妈祖神位。

从“靖远”舰上打捞获得的天后妈祖神位,现与同时捞获的“靖远”舰长官印都保存于日本福冈元寇史料馆,神位由神龛和神主牌两件组成,神龛状若亭阁,雕工精美,带有金饰,神主牌表面贴金,正面有“敕封护国庇民妙灵昭应弘仁普济福佑群生诚感咸孚天上圣母之神位”字样。这件重要的文物,不仅证明了妈祖信仰在北洋海军中的流传,也显示了在舰上供奉妈祖神位可能是北洋海军各舰的普遍做法。

从2014 年以来,中国水下考古工作在近代海军沉舰考古方面取得接连的成果,甲午战争中沉没的“致远”“经远”“定远”等军舰的残骸相继被发现,但目前水下考古调查的成果中尚未出现有关天后妈祖信仰的实物,相信假以时日,极有可能在近代沉舰残骸中有这类物品的突破性发现。

五、余音

甲午战争失败后,清王朝撤销北洋海军编制,旋后又在1895 年当年重新筹建北洋海军,此后中国近代海军进入清末海军时期。与之前的船政、北洋海军相比,清末海军各种制度更为西化,甚至原本中西合璧的海军制服也彻底改为西式,而原本列于海军旗章制度中的妈祖信仰规范,也悄然褪去,不再属于海军的规章制度内容。不过作为中国近代海军的一种重要的海神信仰文化,妈祖崇拜仍然习惯性地在清末乃至民国时代的海军中长期存在。

例如1923 年,上海的福州会馆、天后宫——三山会馆修竣,重祀妈祖,民国海军界人士即曾积极参与,“三山会馆因年久失修,重行修理,现经全部告竣,特行开幕礼,于本月起演戏三天,并为所祀之天后神诞开光……昨日上午十时,海军领袖率海军人员前往拈香,其他来宾、海军同人及侨沪闽帮为多数,上海淞沪警察厅长徐国梁曾奉福建省长萨镇冰来电,请饬派警保护”①《申报》,1923 年11 月6 日,第15 版。。

而在近代海军崇祀妈祖的源起之地福州马尾,清代的船政机构虽然在民国时期几经分合变迁,初改为福州船政局,后又改为海军马江造船所,但船政大臣沈葆桢所创立的船政昭忠祠始终崇祀不已,祠宇的各项经费也始终列在海军经费内支出,成为妈祖信仰与近代海军关系的重要遗迹。

1935 年12 月10 日,时任海军马江要港司令部司令李世甲呈文海军部,请示动用海军公款修缮船政天后宫②《海军公报》第79 期,民国海军部,1936 年,第320 页。,旋获批准,于1936 年兴工,除对船政天后宫建筑进行修缮、油漆之外,还对年久老化的神龛、楹联、祭祀礼器等进行了修缮和添置。

抗日战争中,福州马尾两度沦陷,船政天后宫遭到严重破坏,至20 世纪70 年代初拆除。2006 年,福州市马尾区在原址上复建,于2008 年竣工,成为中国近代海军和天后妈祖信仰这段历史的特殊史迹。

19 世纪,中国海洋文化和当时的中国社会一样面临了近代化转型的严峻考验。传统与近代,对立与融合,是这一时代背景下的主题词。作为传统海洋文化重要构成部分的妈祖信仰,显示出了其深厚的文化影响力和蓬勃的生命力,其作为近代化全新事物的近代中国海军,依旧延续了中国传统海事活动中的海神信仰——妈祖信仰,是中国传统海洋文化对近代化事物影像、融合的重要范例。