从“奥运三问”到“双奥之城”中国这样走过

王亚晶 明文

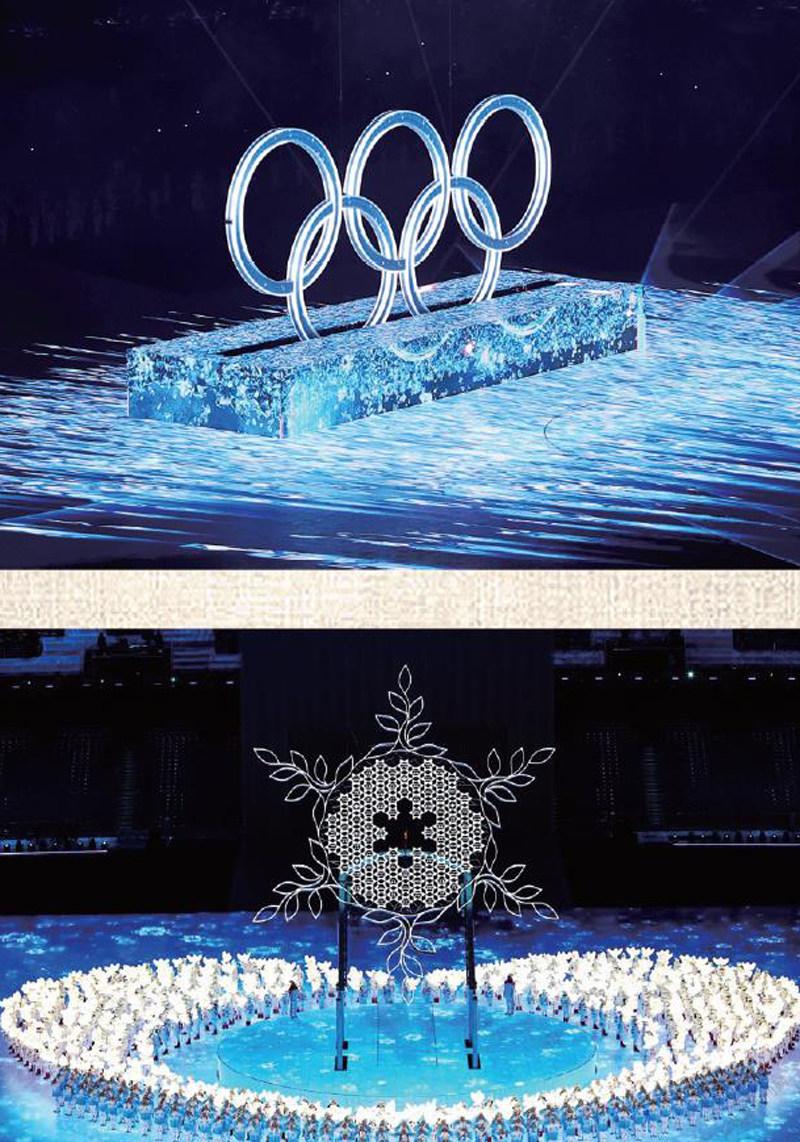

时间,总能如实记录前行的每一步,并在特殊的时刻见证历史。2022年2月4日,大年初四,也是中国传统的二十四节气之首——立春。在这意义非凡的一天,2022年北京冬奥会正式拉开帷幕!时隔14年,奥林匹克的火种在“鸟巢”再次点燃。当绚丽的焰火照亮北京的夜空,我们仿佛又回到了2008年的那个夜晚,一家人围坐在电视机前观看北京夏季奥运会开幕式时的场景,时隔多年,画面重现,那份感动和自豪始终没变。

纵观一百多年的奥运史,从来没有一个城市同时举办过冬、夏两季奥运会。北京,不能说是后无来者,但绝对是前无古人。2008年的那个夏天,中国用4个小时惊艳了世界;2022年的这个冬天,北京又让世界见证了中国人独有的浪漫。此时此刻,大河奔涌,长风浩荡,伴随着十四亿人民共同迸发出的冰雪激情,北京冬奥会趁势而上,与来自全世界的宾朋共享“双奥之城”的荣光。

“东亚病夫”与“单刀赴会”

荣光从来就与伤痛同行。

1896年,清光绪二十二年,由英国人创办的《字林西报》刊登了一篇文章,通篇讥讽、嘲笑当时中国的社会。“夫中国一一东方病夫也,其麻木不仁久矣。”英国称中国人为“东方病夫”,这一带有浓浓偏见的词语.也成为百年前钉在贫弱不堪的中国身上挥之不去的耻辱标签。

就在同一年,第一届现代奥林匹克运动会在希腊雅典举行。奥运会开始前,“现代奥林匹克之父”顾拜旦向世界各国发出参赛邀请,清政府也在其列。但那时,清政府与英国、德国、沙俄、日本签订了一系列不平等条约,英国从那年开始获得了36年中国海关行政控制权;沙俄开始把侵略的步伐逼进中国东北地区;日本在华享有和西方列强一样的“待遇”,山东军队甚至无法踏近我国领土威海卫……体育?清政府实际统治者慈禧根本不知道这是什么,也不想知道这是什么。在清王朝岌岌可危之际,比起参加这闻所未闻的奥林匹克比赛,慈禧更希望国民能够全身心投入筹办自己的寿宴。于是,刚刚在甲午战争中战败的清政府,最终只派出了几名观察员参会。这是中国第一次与奥林匹克失之交臂,也让中国失去了一次“睁眼看世界”的机会。

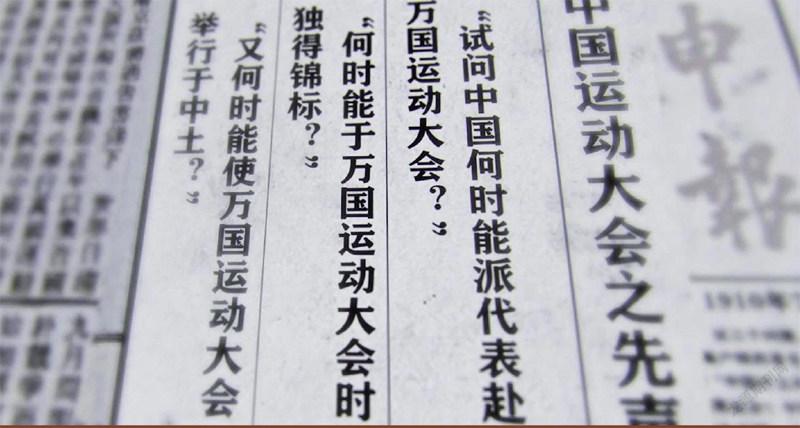

1908年,伦敦奥运会开幕,南开大学的学生们在操场上通过幻灯片见证了“日不落帝国”的强大和奥林匹克运动会的盛况。随后,渴望国富民强的中国知识分子和青年学生,在《天津青年》杂志上提出了著名的“奥运三问”:“中国,什么时候能够派运动员去参加奥运会?我们的运动员什么时候能够得到一枚奥运金牌?我们的国家什么时候能够举办奥运会?”一字一句,振聋发聩,如一石激起干层浪,唤醒了国人“体育强国”的决心,这是一个世纪前国人对于无奈现状的悲愤发问,但当时的中国还无法发出时代的强音。

1923年,中国的体育建设刚刚起步。香港南华足球队首次出访澳大利亚,当地报纸刊登向漫画将中国球员描绘成了骨瘦如柴的“老烟鬼”,摇摇晃晃地在球场跑来跑去,漫画还冠上了标题一一“东亚病夫”。中国首位奥运观察员宋如海心痛地评论说:“是以吾国民精神颓靡,号为东亚病夫……”无论是“东方病夫”还是“东亚病夫”,这些饱含屈辱又充满恶意的词汇,不是第一次出现,在那个时代里,也绝不是最后一次。可即使这样,中国人仍未放弃参加一场没有胜算的奥林匹克体育盛会。

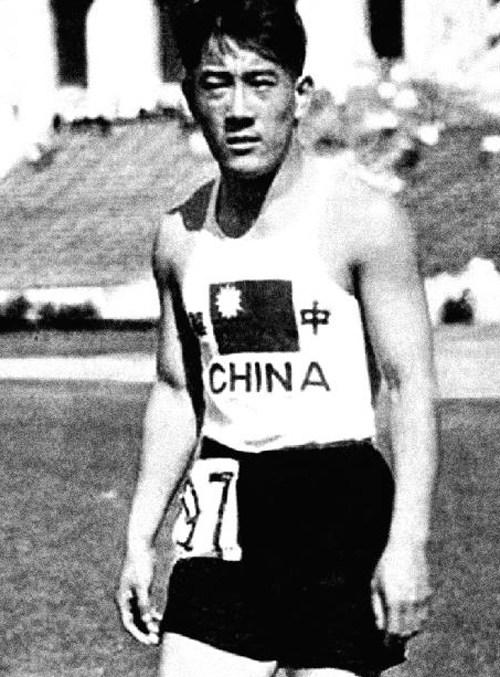

1932年,在现代奥林匹克运动会诞生36年之后,中国短跑运动员刘长春几经辗转、单刀赴会,孤身一人站在了洛杉矶奥运会的跑道上,奥运会的舞台终于首次迎来了中国人的身影。“中国,什么时候能够派运动员去参加奥运会?”时隔24年,中国终于回答出了这第一问,这背后是数不尽的艰辛。

1931年9月21日,“九一八事变”后的第三天,日军不断纠缠威胁东北大学短跑体育生刘长春一让其代表“伪满国”,参加1932年洛杉矶奥运会,以获取“国际承认”,而悲愤的刘长春立即拒1绝了日本侵略者的无耻要求,他在《大公报》上公开声明自己是中华民族炎黄子孙,决不会代表“伪满国”出席奥运。他发出怒吼:“苟余之良心尚在,热血尚流,又岂能忘掉祖国,而为傀儡伪国做牛马?”随后,在国内各界人士的协助下,他以中华民国运动员的身份参赛,只身一人乘坐“威尔逊总统号”,踏上了前往洛杉矶的旅途,开启了中国人的奥运之路。

就在刘长春出发为中华民族“征战”的当天,数干国人心怀期盼,聚集在新关码头为他送行。《大公报》发文称,“我中华健儿,此次单刀赴会,万里关山,此刻国运艰难,望君奋勇向前,让我后辈远离这般苦难!”带着国人的期望,经过21天海上长途并躲过了日军威胁的刘长春,刚到洛杉矶不到40个小时,体力还尚未恢复好,便踏上了百米冲刺的赛场。10秒07!这是中国人在奥运赛场上的第一个成绩。刘长春拼尽了全力,仍未拿到最佳名次,但他在奥运会上第一次为中国速度按下了启动键,而这“一个人的奥运”正是中国同胞决不当亡国奴的铮铮誓言!

1932年,刘长春的身后是山河破碎、国运艰难的中国,也是四万万国人对奥林匹克运动的渴望与追求。从1908年在南开操场上,学生们只能通过幻灯片观看伦敦奥运会的盛况,到1932年刘长春“单刀赴会”,奥林匹克运动的轮廓愈加清晰地呈现在国人面前。“中国奥运第一人”刘长春的风尘苦旅,宛若划破黑夜的一道星光,照亮了国人参与奥林匹克运动的前路,也成为当时的中华民族命运多舛,求索希望的真实写照。

100年,答完“奥运三问”

看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。

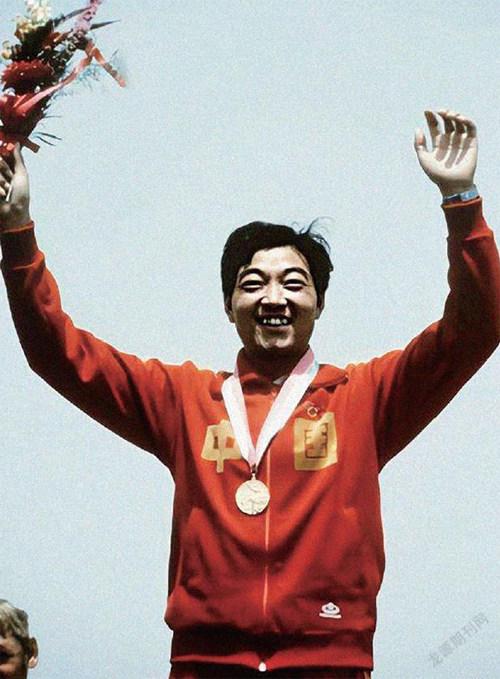

回答“奥运三问”的第一个问题,中国用了24年,但第一枚奥运金牌的到来,却足足等待了76年。刘长春之子刘鸿图曾回忆说:“父亲的愿望有两个:一是中国人能在奥运会上夺得金牌,让中国的国旗、国歌通过奥林匹克的运动场传向全世界;二是中国有朝一日能举办奥运会。”

而劉长春的第一项遗愿,在他逝世的第二年就成功实现。或许是冥冥之中自有天意,中国第一枚奥运金牌的获得地,就是刘长春当年初登奥运赛场的地方——洛杉矶。1984年洛杉矶奥运会上,用空枪练了一遍又一遍的中国射击运动员许海峰,淡定自若地踏上赛场,最后一枪落下,总成绩为566环!他为中国斩获了一枚宝贵的金牌,让全世界第一次看到五星红旗在奥运赛场的最高颁奖台上升起。他的这一枪可以说是改写了中国无奥运冠军的历史,也击落了扣在中国人头上“东亚病夫”的帽子。时任奥委会主席萨马兰奇也激动地说,这是中国体育史上最伟大的一天!

奥林匹克的赛场,映射出这个国家和民族的命运转折,也以自己的方式记录着中国的奋斗历程。对于30余年前的中国人来说,这枚奥运金牌的意义早已超出体育的范畴。能在象征着最高水平的奥运会上夺冠,不仅打破了外国人对中国的认知,中国体育也以此为契机奋起直追,踏上辉煌之路。长风破浪会有时,中国人民的下一个梦想,便是回答“奥运三问”的第三问一一在自己国家举办奥运会。

1991年,中国第一次踏上了申办奥运会的漫漫征程。虽然当时中国的改革开放已经来到了第13个年头,但中国对于西方世界来说还是十分陌生。在西方人有限的印象里,中国仍是一个贫穷落后的国度。1993年,奥组委在摩纳哥投票表决前夕,有西方媒体散布谣言:“如果中国此次没有申办成功,将不派代表团参加下届奥运会。”这一谣言让中国深陷舆论泥地。前三轮投票,北京都是一路领先,但最后一轮却以两票之差,惜败悉尼。据时任中国奥委会主席何振梁回忆,“我们回国后,机场上有五千人接机,手举着欢迎横幅,横幅上写着‘永远的北京,不远的奥运’,这真的是中国人的志气啊。可我们不是凯旋之师,辜负了中国人民的期望。”

从哪里跌倒就从哪里爬起。1994年,中国决定第二次申办奥运会,但报告交上去就被否决,国家建议再等等。这一等就是五年。第三次,1999年。经过史无前例的严格筛选,投票,等待,再投票,再等待……2001年7月13日,随着时任国际奥委会主席萨马兰奇“北京”两个字的落地,全国上下举国欢腾。百年奥运,圆梦北京。从1908年到2008年,从“奥运三问”到“北京欢迎你”,中国用了整整一百年,终于与这个最具影响力的体育盛会紧密联系在一起。

从此,在中华人民共和国大事记上,2008年的8月8日成为了中国人刻骨铭心的记忆。当晚8点钟,29个“烟火大脚印”走进鸟巢,千面巨缶震撼倒数。中国用5000年的厚重历史给世界呈现了一个奇迹。萨马兰奇曾这样评价2008年北京奥运会:“我从1952年就开,始参与和观看奥运会,在历届奥运会中,北京奥运会是最精彩、最成功的。中国人,你们不仅为你们的祖国,也为奧林匹克运动作出了重要的贡献。”所谓最成功的奥运会,对于中国来说,不仅在于完美无瑕的筹办过程,美轮美奂的开幕式,令人惊叹的鸟巢、水立方,也不仅在于中国运动健儿们为国争光,了解中国,让中国走向世界。

时隔多年,再回顾起2008年的那场北京奥运会,我们会发现,那场盛会带给中国的不只是一场运动会,而是一场潜移默化的社会认知变迁,它带给社会和国人的深刻改变,影响力绵延至今。如今,我国人均体育场地面积达到22平方米,经常参加体育锻炼人数比例达到37.2%;体育产业在国民经济中的地位和作用显著提升。而更重要的改变则在“人心”。

2021年东京奥运会上,中国选手苏炳添成为第一位闯进酉米飞人大赛的亚洲人,最后一枪结束,苏炳添名列第六,遗憾错失百米奖牌,可大家依然为他鼓掌欢呼,中国国民开始逐渐抛弃对金牌的迷恋,坦然地为本国运动员的失败,甚至对手的胜利鼓掌。竞技体育逐渐剥离了它不可承受之重,回归其本来面目。“不以金牌论英雄”,成熟的荣誉观背后折射出的是中国国民看待体育文化的进步与威熟,而这离不开社会和经济发展所带来的自信。

“双奥之城”的底气

百尺竿头须进步,十方世界是全身。

对于中国来说,答完“奥运三问”并不是终点,还有冬奥会的高峰等待攀登。众所周知,现代体育运动大部分由西方发明,西方国家在这个领域有着天然优势,在环境要求较为苛刻的冰雪运动中,这一点更为明显。比如冰雪运动中有一个大项直接就叫“北殴两项”,甚至连冠名权都属于他们。而中国最早开始接触冰雪运动是在1876年,由报纸刊载的《筑穴待冻》一文,文中以惊奇和探秘的口吻记载了在华西方人建设简易室外滑冰场的情形。可以说,在冰雪运动方面,和有着数百年冰雪运动历史的西方相比,中国人是真正的后来者。但中国人自古以来就有不眼输的韧性,哪怕寒冰之上,中国人的热血也炽如熔铁。

1980年,中国首次出席冬季奥运会,初次参赛,中国代表团就参加了几乎所有冰雪项目,覆盖面非常之广。万事开头难,中国第一次参加冬奥会时条件的艰苦程度远超今人想象:当时,国内没有专业的比赛训练场馆,很多项目只能在户外冻结的水面上进行训练。参赛运动员顶着北方冬季户外零下几十度的严寒甚至是在狂风大雪中进行训练,就连比赛规则都是教练现学现教的。但无论如何,中国人毕竟站在了冬奥会的赛场上。

2002年,在美国盐湖城冬奥会上,中国第一枚冬奥金牌诞生。中国短道速滑选手杨扬以压倒性优势夺取短道速滑500米冠军,《义勇军进行曲》这首滚热如焰的战歌首次在冰萦霜绕的赛场上响起。长期以来,中国冰雪运动项目被认为“冰强雪弱”,打破这一刻板印象是在2006年的第20届都灵冬奥会上。当时中国男子自由滑雪选手韩晓鹏夺得自由滑雪男子空中技巧金牌,一举打破了欧美运动员的垄断,成为了中国和亚洲第一个男子自由滑雪技巧冬奥会冠军,实现了中国雪上项目在冬奥会上金牌零的突破。冰雪运动和其他所有领域一样,近代以来中国人在一切重大事业上取得的重大突破,无不风萧水寒、旌霜履血。

2015年,中国成功申办2022年北京冬奥会,这补齐了中国百年奥运梦想的最后一块拼图,中国拿到了奥运会的“全成就”,北京也成了名副其实的“双奥之城”。7年间,在“绿色、共享、开放、廉洁”办奥理念的引领下,从“三亿人参与冰雪运动”到最大限度利用2008年北京奥运会场馆遗产,中国的一项项承诺正在落地,一个个创意正在变为现实。“可承受、可收益、可持续”的奥运改革理念被国际奥委会主席巴赫盛赞为“奥运新标杆”。从追随者到引领者,中国体育不断贡献着中国元素、中国智慧、中国方案,对国际奥林匹克运动的发展产生深刻影响。中国要告诉世界:面对新冠肺炎疫情的威胁与挑战,人类将再度展现团结协作、战胜困难的勇气和信念。疫情终将过去,希望永在前方。

14年过去了,北京鸟巢里,一场前所未有的“连续剧”式的盛会再登荧幕。如果说2008年北京奥运会开幕式让世界看到了中国文化的厚度,看到了沉淀五千年的灿烂文明,而2022年北京冬奥会开幕式则展现的是属于全人类的、世界的未来图景,文艺与科技的结合让我们看到了艺术的另一种浪漫表达。如同两届奥运会开幕式总导演张艺谋所说,“2008年北京奥运会是我国第一次举办,是为了把我们介绍给别的国家,让别的国家知道我是谁;而2022年的冬奥会的意义则是展示我国在这十几年间发生的翻天覆地的变化,彰显我们国家在国际上的地位。”从“我”到“我们”,中国不断在向世界传达一个温馨的理念,那就是我们所倡导的“人类命运共同体”。

2022年2月4日,当奥林匹克的主火炬在鸟巢点燃,全世界人民惊讶地发现,“大火”变成了“微火”,这背后是中国人致力环保低碳的决心,更是中国人民低调又充满底气的象征。星星之火,可以燎原。这正应了鲁迅先生那句话:“有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。此后如竟没有炬火:我便是唯一的光。

时至今日,奥林匹克精神在国内的发扬与传承已然走过百年的历史。体育强则中国强,国运兴则体育兴。回望百年风云激荡,正是中国人对奥林匹克运动和精神矢志不渝地探索与追求,让中国体育实现了从零的基础走向辉煌的飞跃,推动着中国从“体育大国”向“体育强国”的愿景迈进。

“一百年的历史在这里有一个改变。”当我们再回眸那布满荆棘的坎坷之路,我们永远不应忘记,中国人的奥运之路始于山河飘零、国破家亡,而即使在我们最艰难的时刻,都未曾放弃过梦想。“望君奋勇向前,让我后辈远离这般苦难!”如今,梦想已实现,中国文化被忽视的时代已经彻底完结,我们有了让世界,看见中国、认识中国的底气。这底气是从中华民族连续未断裂的文明中而来;从全国人民克服近代困境的砥砺中而来从摘掉“东亚病夫”的帽子变身体育强国的斗争中而来;从落后挨打到实现科技进步的跋涉中而来,从向别人展示自己到吸引四方来客的跨越中而来!

百年奥运路,中国人从伤痛中崛起、得到了属于自己的荣光。