形形色色 艺术人生

庞荣

摘 要:佛山石湾,有着源远流长、底蕴厚实的陶文化根基,制陶历史可追溯到五千多年前,河宕贝丘遗址就是最好历史见证,石湾被称为"南国陶都",有"石湾瓦,甲天下,旁及海外之国"之美誉,从事陶瓷行业人数更是数以万计,在石湾这块土地上,涌现了无数的国家级、省级陶艺大师,陶瓷行业如火如荼。范安琪作为扎根佛山的中青年陶艺家,在多年的艺术实践中,不断思考、不断探索、不断实践,思考如何学习积极融入到现代艺术,探讨未知领域,本文以范安琪为代表,探讨为佛山石湾陶艺提供了融入当代陶艺语言价值的新角度,展现不同人生阅历构成的丰富艺术人生。

关键词:石湾;陶艺;人生

1 不凡历程 成就非凡

1973年范安琪出生于福建寧德山区的一个职工之家,在高考失利后, 1990年秋,范安琪背着行囊独自一人来到广东佛山,在石湾镇的一家陶瓷厂打工。她开始是在车间最底层做“泥工活”,就是拉坯、注浆、修胚、搬运之类的。很苦,以至于很多男孩子都不愿意干,她经常累得头昏眼花。怀着对陶艺的兴趣和热爱,她从没有放弃过,范安琪循序渐进地走进了陶瓷世界。当时,会有一些学院的陶艺专家带着学生来工厂实习,她便经常“偷师学艺”,一边帮他们拆泥、扒泥巴、端茶、倒水,一边如饥似渴地学习各个老师的风格。

1993年,她跳槽到一家更大的陶瓷厂,当了一名绘陶小组长,并且利用业余时间自学书法、国画、雕塑等与陶艺相关的艺术门类,这大大提高了她的陶艺水平,这期间还认识她无论生活上还是心灵上的伴侣唐嘉。1995年她决定出来自己单干,和朋友开设小工厂,由于产品外观与特点都是出自范安琪之手,所以她的创意决定市场销售,也决定着工厂的命运。开始,她很兴奋,按照自己的独特创新生产了一批又一批“另类陶瓷”,可半年下来,只卖出了三分之一,最困难时候,连工人工资都发不出去。如此坚持了四五年后,范安琪和唐嘉的生意才趋于稳定。2002年,她创作了第一件具有里程碑意义的作品《清式女裳》,该作品通过抽象艺术营造出现代简约却又饱含古文化韵味的格局,开创了当时陶瓷产品没有服饰题材的先河,不仅销量可观,而且被中国陶艺馆收藏。

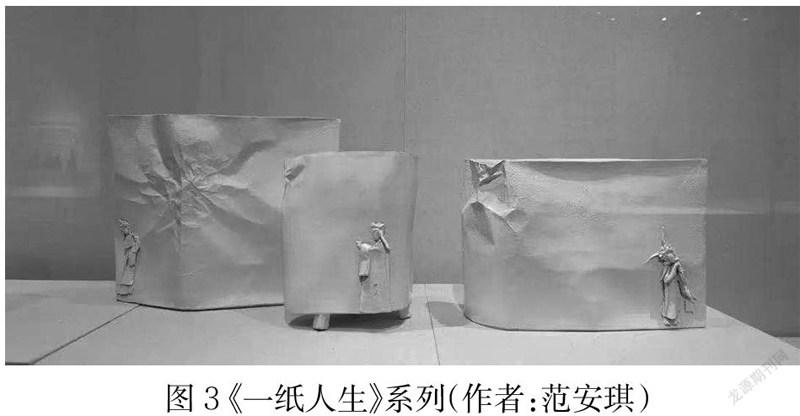

2004年,范安琪和丈夫唐嘉正式成立了佛山市大唐陶业有限公司,她担任艺术总监,丈夫负责经营管理。接下里的几年里,她创作了许多脍炙人口的艺术作品,比如《仕女》荣获2007年广东省美术作品展优秀奖、2008年《天籁系列》荣获联合国教科文组织的第43届国际陶艺大会金奖、2010年《日月同辉》、《禅衣系列》被上海世博会中国国家馆贵宾厅永久收藏、2014年《戏曲人生》荣获第二届“中国金艺奖”国际工艺美术创意设计金奖、2018年《一纸人生》荣获2018“石湾杯”青年陶塑大赛一等奖等无数获奖作品,她还多次被邀请携带作品赴北京、上海、台湾、日本、韩国等地参展,作品所到之处,风靡一时。现任大唐陶业艺术总监、广东省工艺美术大师、“南粤巾帼十杰”、广东省陶瓷协会理事、并先后被广西艺术学院、广州大学美术学院、佛山科学技术学院等聘为客座教授,拥有诸多荣誉光环,仍然保持自身的品格:谦虚平淡、勤奋刻苦、虔诚善良。一个在异地他乡闯荡了30年的打工妹,就这样成为了引领陶瓷潮流、成为了颇具名气的陶瓷艺术大师。她用独特的眼光、细水长流的毅力,通过灵巧的双手、细腻的情感,完美地诠释了“奇迹无处不在,一切皆有可能”的人生真谛。在如今的经济社会,很多女人都希望做一个独立自尊、事业蒸蒸日上、家庭幸福和谐的新时代女性,但又不知从何下手,范安琪的经历恰恰告诉我们,非凡的成就,往往就是由日常的汗水、执着的追求和平凡的智慧铸成的,不凡的经历,造就非凡人生!

2大唐红釉 横空出世

在外界的印象中,范安琪的声名大噪,似乎始于2008年广东石湾博物馆“牛年谁最牛”的评比。那一年,大唐的生肖品“牛”、“牛就是牛”,造型抽象现代,牛头线条简洁,但力道十足,与遒劲的外形相得益彰的,是纯正大气的“大唐红”——由大唐陶业研发的,既非传统石湾石榴红,又有别于中国红的釉色,灿烂夺目,让人只一见,再也无法把目光移开。展览后,红牛饮料的负责人很快亲自找上门来,大唐的客户也纷至沓来。正是从牛年的红牛开始,范安琪仿佛一下子红透了。

而那个性鲜明,饱和度极高的大唐红,也从那年开始,成为大丰唐生肖作品的经典视觉符号。大唐红的灵感来自于传统家具。安琪和丈夫唐嘉收藏了一套漆器,漆器特有的饱和色彩和熠熠的光泽,让安琪着迷而沉思: “我忽然觉得,世界上应该有一种釉色,包裹上陶器,可以跟漆器刚刚好相配。”安琪与釉色师傅开始了长达半年的研制过程。一次一次地改变釉色配方,但试验的结果与理想中的颜色总是多了一分,或少了一点,烧制的温度要么高了一点,要么低了一点。终于在历经半年无数次失败之后,安琪的坚持与智慧固化为这种光彩熠熠、纯正、大气、喜悦的全新釉色。这种釉色出现在大家面前,带给人的视觉效果似乎在于不薄不厚、不增不减那个微妙的平衡点之间。

传统窑炉用柴火烧制,温度难以控制,釉色难以稳定;所幸现代窑炉有用电表,烧制师傅在若干组数据中,记下了大唐红的温度数据,让这仿佛神来之笔的全新釉色,固化为大丰唐的品牌符号,这也被外界看做是石湾陶艺从传统走向当代的一个成功范例。

此后,以大唐红为主打釉色的生肖品,一跃成为大唐的标准出品。广东省政府用它作为广东文化代表送给美国大使、日本首相。2011年两会时,大唐的生肖品被紧急送往北京,作为两会代表的纪念礼品。温家宝拿起兔年的兔子评价说,非常可爱!曾经有一位女企业家将作者赠送的大唐生肖品喜气洋洋带回家中,而她的先生,政府的一位领导也带回一件一模一样的作品,大唐生肖品得到了来自政界、文化界、商界的一致认同,大家不由得感叹,仿佛过年收不到大丰唐的生肖礼品,好像中秋节没有收到广州酒家的月饼一样奇怪了。甚至每年将大唐生肖品摆到合适的风水位,也成为单位和家庭的一件大事。

2013年春节将来到来,蛇年生肖品设计之难众所周知,但大唐陶业今年的设计令人感到新鲜而兴奋。今年的年肖品一反常规,主打的是一款“福”字,灵芝是这款“福”字的起笔,灵动智慧的小蛇游动于福字中间。安琪将这款生肖品取名为《宏舍吉祥》,她将蛇的谐音舍字做了巧妙发挥:大福之人心中必有舍,有舍才有福,有舍才有感恩。

如今2020年的牛年生肖陶艺,经过一个轮回的磨炼,大丰唐的生肖赢得了雅俗共赏的市场,生肖设计更是迎来创意大爆发的时刻,不论是红牛、还是红色的小兔子、抑或是红色的龙和蛇年的“宏舍吉祥”,范安琪和大丰唐设计的年宵品贯穿始终的是简约、抽象的,将吉祥祝福之意内化于生肖系列的创作中。范安琪的“大唐红”年宵品的坚持,依然让人们充满期待,温暖、阳光、吉祥的正能量源源不断传递给外界。

3戏曲人物 形形色色

佛山是“南国红豆”粤剧的发源地,直到今日,岿然屹立300多年的古戏台——祖庙万福台上,几乎每天都还在演绎着帝王将相、才子佳人、民间传说的悲欢离合,引得坐在台下的游客和市民聚精会神、心驰神往。在戏曲人物人物的脸谱化与唱念做打中,人物身份的高识别度、人物情感的张力,感染和打动着一代又一代中国人,今天,古老戏台与每天粉墨登场的生旦净末丑一道,依旧表达着那些隐藏于岭南人心底最柔软的情愫,击中一代代中国人对红尘世间悲欢离合爱恨情仇的敏感。这些,或许是古往今来,艺术家们聚焦戏曲人物一瞬间的状态并进行凝聚和提炼的魅力和张力所在。一个事实是,在祖庙博物馆等大型公共建筑的屋脊之上,穆桂英挂帅、牛郎织女、刘海戏蟾等浓缩了戏曲舞台经典与精华的精彩一瞬永远矗立,一百多年过去了,那些隽永的艺术形象依旧古朴生动而又熠熠生辉,佛山前辈对戏曲人物的张力与东方美人的表现力,在屋脊之上立下了标杆。

《形形色色》这组作品的最初形态里,有着《戏曲人物》的影子。《戏曲人物》这组作品一举摘得第十三届中国民间文艺山花奖,这组作品不见传统石湾的包袱,泥土的敏锐性流露无疑,尤其是作品中泥片的破碎感与创作过程痕迹的保留,让人印象深刻。《戏曲人物》和《形形色色》两个系列,都在试图打破传统的、陶塑人物很“工整”的感觉,反而特别突出创作过程中留下来的语言。“这些泥片其实注浆的泥胚切割下来的,过程中的痕迹呼之欲出,注浆切割后的质感,既很结实、又有玻璃粉的瓷质感。”作为阶段性的实验,范安琪将过程中的手法和工具、以及工具与泥巴之间的作用,都保留了下来。而过程中的痕迹,在《形形色色》这组作品中体现得更加极致——她用刮泥片的艺术手法,将水墨的大写意应用于《形形色色》的创作中。

范安琪最新的一组戏曲人物被她命名为《形形色色》,以粗朴的戏曲人物形象被陶泥定格的一瞬间展现世间百态,可以让人明显感觉到她收放自如、淡然豁达的创作心境。“人生跟作品一样,多少次无意间的擦肩而过,有意无意之间,看似有意又无意。”形形色色,有形态、有人生百态、有颜色、有色即是空。如泥、似釉,正如大跨度的釉彩变幻,正如泥性的微妙变化,这种变化又恰如人生,变化变幻之间却又在有意无意间定格下来。

在有意无意间定格,也正是范安琪创作中的最深刻感悟。似乎从没有什么作品是专门预设的,往往是某一个亮点,比如一个被深深打动的头花、一个不经意的表情入手,边做边有灵感迸发,最终泥与釉融合的融合正是在有意无意间定格。“君子之交淡如水,在接触了形形色色的人之后,我们摆脱了最初的生涩,形形色色的人之中有官僚气也好,俗不可耐也罢,关键是我自己以什么样的心态去与他打交道,我想传递什么样的信息与信念给他。朋友本来就是形形色色的。”事实上,正是这种心态让范安琪在30年奋斗,名利双收之后,却依然能以纯净淡然之心塑造《形形色色》这组人物。

4坚持原創 回归生活

坚持与坚守原创的背后,是对佛山陶文化的自信。范安琪不是学院派出身,没有石湾本土创作者的包袱,相反,她以一种长期主义者的视野和格局,不断吸收着来自外界的养分,兼容并收观照内心,不断地自我否定,执着地追求着自我的更新和迭代。从她的作品中可以看到各种原创元素的大集成,把中国的国粹、中华的民间手艺、石湾窑变釉的精彩和当代的审美情趣有机结合,成就了石湾新公仔的另一种表达形式,在传承的血脉中创新,彰显佛山陶艺文化的自信。

源于生活高于生活,每次创作的灵感或者素材,都是来源于生活,就像近期创作的《一纸人生》系列,就来源于我们技术部调的一种褶皱釉,然后我就叫张修竹老师过来看色板的过程中闪过的灵感。当时,我就想要做一组跟这个釉色能配称的作品,我想到了却一直没有去做。2018年在广东石湾陶瓷博物馆举办“石湾杯”青年陶塑(器皿)大赛,突然就有了创作灵感,决定参赛并开始创作的,月初开始创作,月尾交的作品。

《一纸人生》由三件系列作品组成,纸袋般的器皿,每件器皿上都有戏曲演员的形象。另外,作品以经典黑白配为主调,与传统粤剧元素相结合,传统与现代并存,韵味十足又不乏现代时尚感。对于这次作品,范安琪说她的灵感源于作品上那种像纸一样的釉色。传统上,发泡、起皱的釉色是不好的。但这种标准恰好限制了创意,她在这种观念上选择了解绑束缚。并且表示,这件作品是精神的器物,盛满的是生命,而不局限于一件花插。

人生如纸:平平折折,斑斑点点、凹凹凸凸,在褶皱凹凸里感受其之美,在斑驳间体味丰华;人生如画:或浓或淡、或艳或素、或缺或整,在浓淡艳素中静品其味,在缺失间体验当下完整。作品运用“纸”元素质感成器物之形,上面贴、捏泥塑戏曲人物,有如纸上说人生,釉色运用新研发的“纸釉”,以“白纸”“黑字”二色为主调,把纸张的特性彰显出来,上面的人物在泥性中尽最大自由成形,让故事性的戏曲人生跃然纸上。

一位艺术家,每一个阶段做得东西完全不一样,要实现这种变化甚至跨度,是需要艺术家没有传统和自我的束缚,并葆有一种不断向上的精神力量。在高扬的创作热情与快速成型中,能够抛弃旧的包袱,不断否定和更新自己,范安琪说:“这很符合我内心的追求。戏曲就像是我生命中想要喷发出来的东西,在血管、经脉里一直不停地流淌、寻找出口。在不经意间,一片水袖、一个眼神就能触动我身体的某根弦,随之而来的是整个脉络的兴奋与狂喜。”

这就是范安琪,挥一挥衣袖,不带走传统的甚至是昨天的包袱,回归到泥、釉、火最本真的碰撞与互动中,将陶艺语言和自我精神点化,并始终让创作处于开放和多种可能之中,坚持、坚守、开放、不断地自我更新,并永远地探求真理,在这个以变化为唯一永恒的时代,以宁静而纯净的心,找到穿越周期和迷雾的指南针,而这注定了是一条越走越不孤独的路,一条越走越行稳致远的路。

5小结

范安琪一直在做的一件事,就是探索如何用当代的语言诠释我们本土民族的精神、文化。民族文化是我们的根基,也是我们的赖以”生存“的土壤。在传承民族文化的过程中,我们该如何用自己的语言,来表达这些’润物细无声‘的文化内涵?”正因心怀这样的抱负,在她的作品中,我们既可以看见传统文化的璀璨光芒,又能体会其不拘一格的个性和独立思考的精神。

一名艺术设计师始终要走自己的路,用自己的独特见解、视角去表达未曾被表达过的情感。“每一个艺术家应该大胆而准确地表达出个人见解,并以创新的方式实现想法。每个人都有不同的意志,作品也该是如此,这才能体现每个鲜活生命的独特性。如百花园中的花朵一样,只有百花齐放,花园才会生动美丽,惊喜才会层出不穷。”

范安琪坚定地在寻求自己的艺术语言的路上走下去。不能满足于所谓的陶艺家身份,陶艺家还不能等于艺术家。艺术家应该是不拘泥于材质的表达,而是以陶瓷这种材料作为创作的载体,在形式上又不能仅限于生肖或者人物。这里的观念其实很复杂,是跨界的朋友、师长为范安琪输出了观念、信心。范安琪对坚持坚守与自我更新的辩证仍在继续:“这种观念和信心在于,只有真正自己觉得它美了、自己内心接纳它,这就是我想表达的东西,我很享受、很沉浸于这个过程。”陶艺的创新发展和传承,是石湾陶文化发展绕不开的环节。正如范安琪所言,艺术家需要不断创新,才能推动陶艺的发展,期待石湾陶艺界越来越多像范安琪这样陶艺家坚守原创,主动融入多元的文化交流,才能真正让石湾陶文化走的更远更宽更稳。

参考文献

[1] 吴斌. 陶艺作品社会转型背景下的石湾陶艺创作探索[J]. 上海纺织科技, 2019(5):69-70.

[2] 李青. 现代陶艺创作中肌理语言的审美及运用思考[J]. 文艺生活·文艺理论, 2020 (1):23.

[3] 唐家民. 认识泥,釉,火对石湾现代陶艺创作的重要性[J]. 佛山陶瓷, 2017 (3):46-47+50.