北魏明堂建设与孝文帝礼制改革

杨睿雯

(南开大学历史学院,天津 300071)

明堂是集宗祀、布政等活动于一体的重要礼制建筑,也是王朝礼仪活动的重要组成部分。从西汉至宋,历朝出于彰显正统等目的的需要,均有明堂建设及相关礼仪活动记载。明堂作为儒家经典中所记载的礼制,带有浓烈的中原文化色彩。北魏作为入主中原的少数民族政权,在定都平城后的百年间其国家制度保持着一种“胡风国俗,杂相糅乱”[1]57-70的状况,在北魏的国家祭祀典礼方面,虽有如南郊祭天等中原国家祭典渐次加入,但明堂祭典这一仪式,在孝文帝改制提出之前还尚未出现在北魏的国家祭典之中[2]165-174。因此,对于北魏明堂的研究讨论成为了探究孝文帝礼制改革的重要视角。

20世纪90年代在大同发现的北魏平城明堂遗址①,是现今发掘出土的类似礼制建筑中唯一一处不存在定名争议的遗址,为研究北魏明堂及孝文帝礼制改革提供了大量资料。因此,学界围绕这一遗址,已经对北魏的明堂有了数量众多的讨论。学界普遍关注平城明堂的具体形制及相关建设过程②,另有部分学者对于平城明堂的相关礼仪活动进行了讨论③。有关平城明堂的研究虽然数量众多,但是大多数学者往往将平城明堂视作一个孤立的个体进行研究,而忽视了明堂作为一种传承儒家经典的祭典仪式在孝文帝礼制改革中发挥的作用。因此本文试图以北魏明堂的建设及相关讨论作为研究核心,在这一视角下观察孝文帝礼制改革的相关思想、改革进程以及其后续影响。

一、北魏平城明堂的形制

明堂及其相关祭典活动是在孝文帝礼制改革进程中首次出现在北魏的国家礼仪活动之中的。明堂祭祀仪式的进行,需要依托于明堂这一礼制建筑。北魏统治者在太和十年(486年)“诏起明堂、辟雍”[3]191,这是北魏平城明堂建设的最初计划。但是平城明堂的建设并未能在太和十年(486年)顺利展开,一直到了太和十五年(491年)才“经始明堂,改营太庙”[3]200。而明堂的建设在太和十五年(491年)夏四月开展之后的进展则极其迅速,当年的冬十月就落成了。

郦道元的《水经注》称平城明堂“上圆下方,四周十二堂九室......加灵台于其上,下则引水为辟雍,水侧结石为塘”[4]315,如按照此记载字面解释,处于平城明堂中心的主体建筑呈现的结构为“上圆下方”“十二堂九室”,此外还有灵台位于主体建筑之上,辟雍环绕于其外侧。在孝文帝太和十六年(492年)的明堂祭祀之中,也有“遂升灵台,以观云物”[3]201的仪式,可见灵台确实是位于明堂这一建筑之中的。明堂室内的机轮、天象图等建筑,也与灵台作为天文台的功用相一致。

将辟雍理解为环绕在明堂外围的水渠是以往平城明堂研究成果的一贯结论,但是此处仍有值得商榷的空间④。以往研究常引《大戴礼记》中“外水曰辟雍”[5]151一句来证明平城明堂外水渠即为辟雍所在。如果辟雍确实为一条水渠,那么它则不具备举行礼制仪式的功能,但平城辟雍依然有举行过养老仪式的记载。《魏书·游明根传》有载“其年,以司徒尉元为三老,明根为五更,行礼辟雍。语在元传”[3]1215,而《魏书·尉元传》中对此次仪式的记载为“于是养三老五更于明堂,国老庶老于阶下”[3]1114。这两处记载应指同一次仪式,所以应在同一地点举行,也就是说平城明堂、辟雍实为同一处建筑。所谓“下则引水为辟雍”[4]315的意思并非指水渠是辟雍,而指水渠环绕的建筑为辟雍,环形水渠只是辟雍的象征,明堂、辟雍名称上的差别,应该是为了适应不同性质仪式举行的需要。前人将辟雍视作水渠的看法只注意了字面的一致性,而忽略了辟雍自身真正的礼仪功能。

郦道元《水经注》的记载之中并未提及平城明堂的外围范围,但是《隋书·宇文恺传》中在议论历代明堂时提及“后魏于北台城南造圆墙,在璧水外,门在水内迥立,不与墙相连”[6]1593。此句中提及的北台即指北魏平城[7],可见平城明堂是有圆墙作为最外侧的边界,将明堂、辟雍、灵台划分为一个整体。此外,该明堂位于平城城南,这一位置的分布与历代礼制建筑所处的位置也是相一致的。

此外,大同博物馆于1995年在大同市发现的北魏平城明堂遗址则为了解平城明堂形制的细节及验证史料记载的准确性提供了重要信息。该遗址的发掘成果清晰地探知了平城明堂的基本结构,位于遗址正中心的方形夯土台应为明堂的中心建筑所在,其外环绕的水渠则是引水而成的辟雍象征。这些通过考古发掘所知的平城明堂形制信息,与根据文献推论所得的内容基本一致。

二、北魏平城明堂的营建理念

平城明堂最初的建设计划始于太和十年(486年)“诏起明堂、辟雍”[3]191,但并未在下诏后即刻开始营建,而是太和十五年(491年)方才“经始明堂,改营太庙”[3]200,并在当年建成。过往学者往往因明堂从经始至建成的时间过于短暂,而将第一次下诏到经始明堂前的五年时间认为是平城明堂的辅助建筑建设与备料准备阶段⑤,但仅从建筑建设的角度进行考虑,难免会忽略孝文帝所行礼制改革的真正原因及目的。

按照太和十年(486年)的诏书,明堂和辟雍应该是两个分立的建筑,但是到了太和十五年(491年)的实际建设,却并没有提及辟雍。前文已述,孝文帝所建设的平城明堂是一个集明堂、辟雍、灵台为一体的建筑,这就说明平城明堂在实际建设之前,其建设计划曾一度作了巨大调整。虽然太和十年(486年)孝文帝已经“始服衮冕,朝飨万国”[3]191,开始亲政,但是他“雅性孝谨,不欲参决,事无巨细,一禀于太后”[3]329,说明在这一时期的政治决策中,冯太后的决定依然有着很大的影响,孝文帝无法独自作出决定⑥。所以太和十年(486年)建设明堂的意见虽然已经成为孝文帝礼制改革中的组成部分,但将明堂、辟雍分置成两个建筑的诏书依然很可能出自冯太后之手,这样的结果并不能令孝文帝满意,而平城明堂的建设一直处于搁置状态的原因也大抵如此。在孝文帝亲自掌政之前的太和六年(482年),群臣议定宗庙祭祀时的做法为“谨按旧章,并采汉魏故事”[3]2993,可见在冯太后所施行的礼制改革中,仍以承袭汉魏传统为主,并无强烈的追溯周礼的意愿。东汉明堂、辟雍是两座分置的礼制建筑,所以冯太后这一决定或许就出于对汉礼的直接承袭。

但具体至孝文帝亲政后实际建设的平城明堂,情况又有所不同。北魏平城明堂的建造样式由李冲设计[3]1187,在营建之前,孝文帝也曾令蒋少游“乘传诣洛,量准魏晋基趾”[3]1971,可见平城明堂的建造并非纯粹出于想象,而是对汉魏时期的明堂进行了实地考察,试图贴近中原文化的规范。孝文帝对这一设计成果也是较为满意的,曾称赞李冲设计的明堂样式“体含六合,事越中古,理圆义备,可轨之千载”[8]991。郦道元的《水经注》中夸赞平成明堂“事准古制”[4]315,但宇文恺、牛弘等人在论及历代明堂之时又称该明堂“不依古制”[6]1593、“迄无可取”[6]1303,可见在不同人的观点之中对平城明堂的形制是否依古这一方面是存在争议的。后人评述中对平城明堂不遵古制的批判,多以《周礼》为据,认为符合仪制的明堂应当为“东西九筵,南北七筵,堂崇一筵,五室,凡室二筵”[9]928,孝文帝所建设的九室明堂自然被视作异古之作。但平城明堂将形制定为九室也并非没有依据,按《大戴礼记》所载明堂“九室十二堂,室四户,户二牖,其宫方三百步”[5]151,北魏平城明堂九室十二堂的建置与这一记载是基本一致的。该书又载明堂“上圆下方”[5]149、“外水曰辟雍”[5]150,这些都与《水经注》所载的平城明堂形制完全一致,可见《大戴礼记》的内容应该就是平城明堂建设的重要理论依据之一。虽然平城明堂的形制并非纯粹出于孝文帝及李冲等人的创造,但依然被许多学者批判为不遵古制,这或许与《大戴礼记》本身的流传状况相关。虽然《大戴礼记》与《礼记》成书的年代、方式相近,但《礼记》在经郑玄做注后渐成显学,《大戴礼记》则无人问津,牛弘等人在批判平城明堂时也不会因为其与《大戴礼记》相一致而认为它符合古制。

孝文帝选择《大戴礼记》作为其明堂建设依据的原因,正是孝文帝礼制改革思想的典型体现。关于孝文帝的郊祀制度来源,学界往往认为其兼采郑玄说与王肃说[2]187。虽然孝文帝选择的祭祀仪式都可以在儒家经典解释中找到依据,但是这种折中郑玄说与王肃说的做法无异于自己创造了一种全新的经典解释。明堂祭祀的地位虽然被普遍认为不如郊祀,但在国家祭典中依然占有极为重要的地位,所以孝文帝对明堂祭祀的抉择也应该是慎重的,选择《大戴礼记》作为明堂建设的依据也应该有其个人考量。

《大戴礼记》与《礼记》虽然成书年代相近,但是《礼记》在郑玄为之作注之后已成为魏晋南北朝时期的显学,《大戴礼记》则不受重视,一直到北周的卢辨之前都不曾有人为《大戴礼记》做注[10]。这就说明在孝文帝进行改制期间所能呈现在孝文帝面前的《大戴礼记》应该是仅有经文而无注释的版本,而这刚好能为孝文帝进行明堂建设提供更多的自主阐释空间。孝文帝试图突出北魏统治的正统性,所以他在礼制上追寻所谓的周代礼制。于孝文帝而言,他的目的未必是真正的复原周礼,而是想要寻找一种于经典中有据可依,但又不为南朝所用的礼制,从而在南北对峙的情况下突出北魏统治的正统。孝文帝追寻周礼也并非出于情怀,而是要以礼制的变革来服务于北魏的政治发展。所以他的礼制建设往往在标新立异与符合古制之间徘徊不定,而成书年代与《礼记》相近却又一直未被礼学家重视的《大戴礼记》似乎成为了一个很符合孝文帝目的的选择。

三、明堂礼仪及孝文帝的礼制改革思想

太和十五年(491年)北魏平城明堂的建设完成之后,孝文帝随即在明堂举行了一系列仪式。在太和十九年(495年)孝文帝迁都洛阳之前,平城明堂一直在北魏的祭祀及政治活动中发挥着重要的功用。

北魏平城明堂建成之后,首先被赋予的就是祭祀功能。元丕曾上奏“窃闻太庙已就,明堂功毕,然享祀之礼,不可久旷”[3]3041,可见“享祀之礼”的进行被视作明堂的重要功用之一。孝文帝于太和十五年(491年)夏四月下令“经始明堂,改营太庙”[3]199,意味着北魏平城时期的太庙与明堂是明确的两个场所,但是平城明堂在祭祀方面的功能却又有着与太庙相似的祭祖功用。在孝文帝于明堂建成次年所举行的首次明堂礼之中,也将“宗祀显祖献文皇帝于明堂,以配上帝”[3]201放在仪式的首位,足见祭祖配天这件事在孝文帝平城明堂礼中的重要地位。相较于太庙将祭祖作为一切祭祀活动的核心,北魏平城的明堂祭祀虽然也行祭祖之礼,但却把它作为祭天的辅助。在配祀对象方面,孝文帝选择了以显祖献文皇帝配上帝。《毛诗·周颂》中有“我将,祀文王于明堂也”[11]716的内容,在逐渐成型的儒家经典中,汉儒们普遍认为周人在进行明堂祭祀时选择了以文王配五帝,而孝文帝的明堂祭祀也选择以显祖献文皇帝配飨明堂来贴近经典中的礼制。

北魏孝文帝的明堂配飨对象选择了显祖献文皇帝,这一选择的依据则显得相对复杂。就北魏政权的建立情况来看,其情况与东汉更为相似,并未出现有大功而未称帝之人。那么孝文帝在明堂配飨祖先的考量之上,或许更多地考虑了谥号这一方面。在孝文帝之前,北魏已经有了四位谥号中带有“文”字的皇帝,分别是文皇帝拓跋沙漠汗、平文皇帝拓跋郁律、文成帝拓跋濬及献文帝拓跋弘。虽然魏晋时期的政权都有追尊父祖的习惯,但往往不过追尊开国皇帝的数代先祖⑦。虽然追尊父祖的数量在魏晋时期并无定制,但是北魏道武帝一直追尊到了甚至并无信史可循的远祖实属特殊,这一行为也一直被后世学者认为不符礼制。虽然道武帝这一追尊体系必然有其自身考量⑧,但孝文帝在改定太庙的过程中以“而远祖平文功未多于昭成,然庙号为太祖;道武建业之勋,高于平文,庙号为烈祖。比较功德,以为未允”[3]3000的理由,重新改定了庙号及二祧,这代表着孝文帝在礼制改革过程之中,否定了原有的宗庙秩序,而试图建立一套符合中原礼仪规范的新秩序。由此,孝文帝在明堂配飨祖先的选择上,自然也就不会选择在太武帝追尊体系中的文皇帝拓跋沙漠汗及平文皇帝拓跋郁律了。天兴庙制已反映出北魏宗庙祭祀在君统与宗统这一问题上极为复杂[12]218-223,而孝文帝所选择的献文帝无疑在这二者中都拥有正统的地位,可以减少一定的争议。对追尊体系的改变,是孝文帝为了提升自身地位的尝试⑨。如果以显祖献文皇帝配飨明堂,那么即是以献文帝比作周文王,身为献文帝之子的孝文帝因此就可以比作周武王,这也可以说是孝文帝对其自身地位的一种认可。孝文帝选择以献文皇帝配飨明堂,固然是以《孝经》为依据试图模仿儒家经典中所认可的周礼,但是也被赋予了额外的政治含义。

孝文帝在平城明堂举行的明堂礼中,除了以献文皇帝配上帝外,还有“遂升灵台,以观云物”[3]201的仪式,在这一方面体现了对于东汉制度的直接继承。

此外平城明堂建成之后,孝文帝在以献文皇帝配上帝及登灵台的仪式之后,同时也“降居青阳左个,布政事”[3]201,“养三老五更于明堂”[3]1114,让平城明堂兼具了祭祀以外的仪式性功能。

孝文帝平城明堂的明堂礼仪虽然试图追寻儒家经典中的周礼,但其种种礼仪活动显然无法找到清晰统一的理论依据,呈现出对经典理论的模仿、对汉礼的直接继承以及个人理解夹杂的情况。陈寅恪认为在王肃北奔前的孝文帝礼制改革并未很好地掌握礼制规范[13]15,平城明堂礼在祭祀方面所呈现的礼制依据混乱的情况,或许就是这一点的体现。但平城明堂的诸多祭祀礼仪又似乎带有为孝文帝礼制建设服务的目的性,是孝文帝礼制建设的一个重要的实践场合。

四、由北魏洛阳明堂建设所见之孝文帝改革影响

太和十九年(495年)九月“六宫及文武尽迁洛阳”[3]211,孝文帝在太和十七年(493年)以南伐为借口开始实施的迁都计划最终宣告完成。此后平城结束了其作为北魏首都的功能,与此同时平城明堂的功用也宣告结束。此时距离平城明堂建成的太和十五年(491年)不过四年时间,而如果从太和十七年(493年)孝文帝以南伐为由离开平城开始计算,平城明堂能够发挥实际功用的时间不过两年左右。虽然孝文帝在平城尝试了一系列改建的计划并没有成功⑩,而最终选择了南迁洛阳,但是平城明堂依然是一座基本符合孝文帝礼制观念的建筑。然而在南迁洛阳之后孝文帝并没有继续明堂的建设,这其中显然存在更多值得我们思考的空间。

首先可以明确的是,孝文帝在迁都洛阳之后,并未停下其礼制建设的进程,仍有频繁的礼仪活动发生,如太和十九年九月壬辰“遣黄门郎以太牢祭比干之墓”、太和十九年十一月“行幸委粟山、议定圆丘”[3]211-220等。在迁都洛阳之后,孝文帝依然将圆丘祭天的仪式作为其礼制改革的重点,与在平城时期的礼制改革保持了一致,养老礼则依然是北魏所重视的礼仪内容。此外,孝文帝迁都洛阳之后开始格外重视对先代帝王或先贤的祭祀,这是在平城时期的礼制建设中不曾出现过的内容,或许是孝文帝为突出其政权正统性所做的一种尝试。

虽然孝文帝在迁都洛阳之后并没有放弃其礼制改革的计划,但他曾在平城大兴土木建设明堂,并在平城明堂举行了一系列祭祀仪式,在迁都洛阳后却没有继续明堂的建设,这其中的原因仍然值得进一步探讨。陈寅恪认为太和十七年(493年)的王肃北奔在很大程度上影响了孝文帝礼制改革的内容[13]15。或许是因为王肃为孝文帝带来了南朝的文物制度,孝文帝对于其平城时期的某些礼制改革开始产生了疑问以及调整的愿望,所以在迁都洛阳之后没有立即重启明堂建设的制度。同时,洛阳处于所谓“天地中心”[14]370的地位,礼仪制度皆旧有规范,孝文帝也许不便在洛阳尝试过于具有创新性的礼仪改制。来自南朝的礼制观念同样可以影响孝文帝礼制建设中郊祀的方面,但孝文帝在迁都洛阳之后依然很快重新议定圆丘、方泽,说明明堂这一礼仪形式在地位上是稍逊于郊祀制度的。太和二十一年(497年)之后,孝文帝开始了南伐的进程,此后的礼制相关事件数量大大减少,孝文帝不再将精力集中在礼制建设之上,洛阳明堂的建设也就此搁置。

北魏究竟是否在洛阳建设明堂学界已有不少讨论,但并未形成定论,在此就不再赘述,而北魏在世宗及肃宗时期洛阳明堂建设计划中的相关讨论,则可以反映出孝文帝礼制建设的一些后续影响。

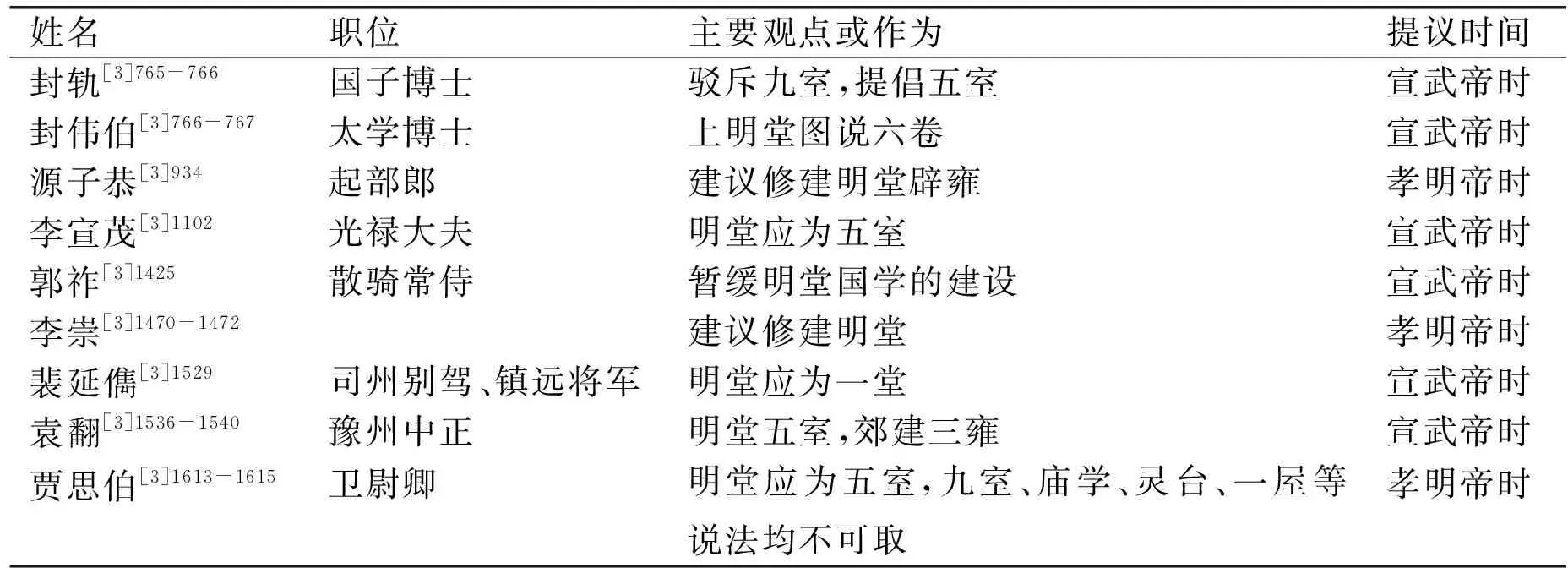

在北魏迁都洛阳之后,世宗时曾有过关于明堂建设的计划,就此也引发了一系列关于明堂问题的讨论。以下(表1)为笔者据《魏书》整理的北魏迁都洛阳后在朝廷有任职之人关于明堂的讨论。

表1 北魏迁都洛阳后朝廷有任职之人关于明堂的讨论

从表1中不难看出,北魏迁都洛阳后对明堂建设的讨论集中在宣武帝及孝明帝时期,这一时期北魏依然有精力致力于礼制建设。而在上述讨论中提及明堂建设的具体形制之时,除了裴延儁较为奇特的“一堂说”,其余人基本都持“五室”之说,这一提议显然是对孝文帝建设的“九室”明堂基本都持否定态度。袁翻在讨论明堂形制的时候甚至直接评价“又北京制置,未皆允帖,修缮草创,以意良多”[3]1538,说明其对于孝文帝在平城建设的礼制建筑持否定态度,认为其更多出于个人臆测而并不拥有礼制依据,但是若纯粹从礼制的角度进行思考,或许就会忽视孝文帝礼制改革中所蕴含的政治目的。明堂究竟应为几室,在汉魏时期的礼仪中并未形成定论,但“五室”的说法在北魏后期成为了绝对的主流,所以后世官员思想的转变是否单纯出于对礼制及经学的思考仍需考量。从宣武帝及孝明帝时期关于明堂制度中的讨论,可以证明孝文帝在平城时期的一系列礼制建设成果未能被后人所接受,甚至被他们将原因归结于孝文帝礼制改革时并无明确依据。这其中的原因或许与北魏时期礼制及经学的发展情况有关,也或许同北魏迁都洛阳后政治发展的状况相关,仍然值得更深一步考虑。

五、结语

明堂这一礼制建筑及其相关礼仪活动构成了孝文帝礼制改革的重要组成部分。在明堂建设方面,孝文帝及平城明堂的实际设计者虽然兼采东汉以来明堂建设的旧制,但最终仍然将平城明堂建设成了一个与前代旧制不尽相同的建筑。平城明堂建制为“九室十二堂”,且明堂、灵台、辟雍合为一体,这些有悖于传统的明堂建设方式,使得平城明堂的形制颇受非议,甚至被后世作为孝文帝礼制改革不依古制的依据。但是孝文帝在明堂建设过程中,主要以《大戴礼记》等经典为依据,建设出了一个形制不同于汉晋传统也并非没有儒家经典作为理论支持的明堂建筑,集中体现了其礼制改革中突出北魏正统性的思想。

在平城明堂的功用方面,则凸显了仪式性行为与具有实际作用的行为并重的特征。在平城明堂的祭祀礼仪方面,孝文帝基本承袭了汉晋以来的礼仪习惯,以祭天配祖作为明堂祭典的核心,但是在选择配飨祖先方面,则根据自身的理解决定。孝文帝的平城明堂还兼有施政的功能,仪式性的施政活动与具有实际目的的施政行为都曾在平城明堂发生。此外,平城明堂在举行养老礼等方面则展现出了契合北魏社会传统的趋势。平城明堂过于复杂的实际功能,则代表着其作为孝文帝礼制改革中实践场所的功用,是为孝文帝汉化改制服务的场所。

平城明堂的形制建设与礼制功能展现出了大量的孝文帝礼制改革思想。太和十年(486年)到十五年(491年)之间明堂建设的搁置,展现了孝文帝与冯太后在礼制改革理念上的冲突。在孝文帝主导的礼制改革中,他给予了儒家经典更大的解释空间,以便为其礼制改革服务。但是从北魏洛阳明堂建设的相关讨论中可以看出,孝文帝在礼仪建设方面的部分尝试,最终没能被后世的北魏统治者所理解和接受。

注释:

① 北魏平城明堂遗址的发掘信息见王银田、曹臣明、韩生存:《山西大同市北魏平城明堂遗址1995年的发掘》,《考古》2001年第3期,第26-34页及刘俊喜、张志忠:《北魏明堂辟雍遗址南门发掘报告》,山西省考古研究所、山西省考古学会编:《山西省考古学会论文集(三)》,太原:山西古籍出版社,2000年,第106-112页。

② 关于明堂形制的讨论可参王银田:《北魏平城明堂遗址研究》,《中国史研究》2000年第1期,第37-44页;赵一德:《北魏平城明堂》,太原:山西人民出版社,2007年,第11-20页;王世仁:《北魏平城明堂形制考略》,王贵祥主编:《中国建筑史论汇刊》,北京:清华大学出版社,2009年,第3-17页;徐蕊:《北魏平城明堂形制探究》,西安建筑科技大学建筑历史与理论专业,硕士学位论文,2013年;张春,韩生存:《北魏平城明堂营建初探》,《山西大同大学学报(社会科学版)》2019年第6期,第48-51页等。其中王银田、张春等人均认为遗址中心建筑下部为明堂,上部为灵台,环绕在中心建筑之外的水渠应为辟雍,而赵一德则认为明堂与灵台应是处在辟雍之内的两个相独立的建筑,王世仁、徐蕊等人则主要从建筑学的角度对平城明堂进行探讨。

③ 如梁满仓讨论了北魏平城明堂的配飨对象及明堂内所举行仪式,认为北魏平城明堂礼仪具有一定的不成熟性,见梁满仓:《魏晋南北朝五礼制度考论》,北京:社会科学文献出版社,2009年,第203-205页;李书吉认为北魏的明堂祭祀是一种以周礼为参考,地位在七庙祭祀之上而在郊祀之下的祭祀仪式,见李书吉:《北朝礼制法系研究》,北京:人民出版社,2002年,第58-62页;金子修一主要讨论了明堂祭祀为昊天上帝或五方上帝的问题,见金子修一著,徐璐、张子如译:《中国古代皇帝祭祀研究》,西安:西北大学出版社,2018年,第54-56页;赵永磊讨论了明堂建设及举行仪式的礼仪源流及其反映的孝文帝思想,见赵永磊:《神圣与世俗:北魏平城明堂礼仪发覆》,《学术月刊》2021年第1期,第183-196页。

④ 如王银田、张春等人均认为平城明堂外围水渠即为辟雍,见王银田:《北魏平城明堂遗址研究》,第37-44页及张春,韩生存:《北魏平城明堂营建初探》,第48-51页。

⑤ 如张春、韩生存等认为在太和十五年(491年)完成的仅为明堂主体工程的建设,而环形水渠、四门等辅助建筑应在太和十年(486年)下诏后就已经开始建设的,见张春、韩生存:《北魏平城明堂营建初探》,第50页。又如王银田认为平城明堂石料备料的工作十分复杂,永固陵、云冈石窟等工程的建设也拖累了明堂建设的进程,见王银田:《北魏平城明堂遗址研究》,第39页。

⑥ 关于孝文帝改革的实际倡导者,学界普遍认为在太和十四年(490年)冯太后去世之前,一直由冯太后主导着改革的进程,可参见康乐:《从西郊到南郊——国家祭典与北魏政治》,第199-209页,李凭:《北魏平城时代》,北京:社会科学文献出版社,2000年,第252-253页等。

⑦ 魏晋南北朝时期的政权在追尊皇帝谥号时多有追尊父、祖、高祖、曾祖四代,如后赵、前赵等;也有政权追尊父、祖、曾祖三代,如成汉;也有追尊父、祖两代,如西晋、冉魏等;孙吴及南朝诸政权则直追尊父一代。见戴卫红:《魏晋南北朝帝王谥法研究(下)》,《许昌学院学报》2016年第3期,第11-13页。

⑧ 如田余庆提出道武帝在追尊先人之时对承认谁不承认谁的问题都有过细致思考,获得尊号的皇帝在拓跋大宗中应有不可或缺的地位。见田余庆:《代北地区拓跋与乌桓的共生关系》,《拓跋史探》,北京:生活·读书·新知三联书店,2003年,第164页。

⑨ 如楼劲认为庙制虽然是关于“祖宗”位次的制度,其瞄住的却是“今上”的地位问题,见楼劲:《北魏开国史探》,北京:中国社会科学出版社,2017年,第215页。

⑩ 如逯耀东认为孝文帝在开始实践其迁都计划的两年前依然在平城大兴土木,建设符合其观念的礼制建筑,可见在最初确实并无主动南迁的意愿,而是试图通过土木的改建来促进观念的转变,从而将平城建设成一座中国文化式的都城,见逯耀东:《从平城到洛阳——拓跋魏文化转变的历程》,第130页。