IAD框架破解田间灌排水利设施管护难题机理分析与对策建议

高名姿,吴卓航,孙 玮

(南京农业大学,江苏 南京 210095)

兴修农田水利设施是补上农业基础设施建设短板、增强农田防灾抗灾减灾能力、确保农田旱涝保收、实现粮食高产稳产的关键举措,也是提高农民收入、改善农业生态环境、实现农村生态宜居的重要措施。近年来,暴雨、干旱等极端天气多发,农田水利设施在农业生产中的作用更加凸显。

党中央、国务院高度重视农田水利设施建设。中央一号文件持续关注“大中型灌区续建配套”工作,2020年中央一号文件要求“如期完成大中型灌区续建配套与节水改造,提高防汛抗旱能力。”2021年中央一号文件进一步要求“实施大中型灌区续建配套和现代化改造。”2021年8月发布的《全国高标准农田建设规划(2021—2030年)》(下文简称《规划》)明确要求,“到2030年建成0.8亿hm2高标准农田”“高效节水灌溉与高标准农田建设统筹规划、同步实施”“通过加强田间灌排水利设施建设和推进高效节水灌溉等,增加有效灌溉面积,提高灌溉保证率、用水效率和农田防洪排涝标准,实现旱涝保收。”在党中央、国务院的高度重视和支持下,我国农田水利设施建设取得了举世瞩目的成效。“十三五”期间,我国全面完成了“十三五”灌区续建配套与节水改造任务,大力推进了大型灌溉排水泵站更新改造等。“十四五”期间,我国将继续加大对农田水利设施建设的投入,农田水利设施也必将覆盖更广泛的农村区域并使更广大的农民受益。

在国家投入持续加大的背景下,农田水利设施建成移交后能否得到有效管护成为其发挥作用的关键。遗憾的是,现实中田间灌排水利设施损毁、管护不及时等问题突出,这不仅降低了国家投入资金的使用效率,更提高了农业生产成本、对农民增收和农村发展造成不利影响。本文将基于Ostrom[1-3]提出的IAD框架对此进行机理分析,提出化解田间灌排水利设施管护难题、提高农田水利设施利用效率的对策建议。

1 管护难题及原因分析

骨干渠道及建筑物能得到良好的管护,但是受自然灾害等影响,已建成的田间灌排水利设施不同程度存在设施损毁、年久失修、管护不及时等问题,形成了农田水利设施“最后一公里”管护难题(刘雪飞,2019;彭金平等,2020)[4-5]。田间灌排水利设施属于末级渠系,因涉及千村万户,政府部门直接管护困难重重,这严重影响了农田水利设施的使用效果和利用效率。

田间灌排水利设施管理为何存在“最后一公里”梗阻问题,分析成因可以发现,目前普遍使用的自上而下管理机制存在天然缺陷。早有学者指出,基础设施建设移交后的管护结构是A花B的钱做让C满意的事,这是天然的低效结构(陈东平、韩俊英,2008)[6]。在传统的田间灌排水利设施管护中,地方政府部门作为管理者(A)花财政(纳税人B)的钱做让用水农业生产者(C)满意的事,这正是前文所述的低效结构。化解之道在于将C纳入田间灌排水利设施管护主体中,使管护结构变为C和A一起花B的钱,做让C满意的事。

现实中,将C纳入管护主体的探索已经在进行,例如,通过用水者协会将用水者纳入管护体系中,进而破解田间灌排水利设施管护难题。但是用水者协会的存续有诸多限制条件,实践中运作良好的用水者协会也不多。如何在更广泛的意义上动员基层力量,对田间灌排水利设施进行管护成为值得关注的现实问题。

2 借鉴IAD框架破解管护难题的机理分析

2.1 IAD框架主要内容

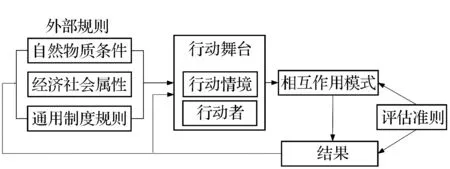

如何将C纳入现有管护体系,IAD框架Institutional Analysis and Development framework。框架(简称“IAD框架”)提供了有益的指导。IAD框架最早在1982年提出(Kiser & Ostrom,1982)[7],经过几十年的发展,已经成为最重要的公共资源管理理论之一。IAD框架(如图1所示)包括外部规则、行动舞台和相互作用形成的模式和结果三部分,其中,行动舞台中的行动情境是最核心的因素。行动情境是处理复杂问题的基本分析单元,人们能否将影响行动的外部规则转化为合作行为取决于行动情境。

图1 制度分析与发展(IAD)框架[2, 8]

经过对大量成功和失败案例的总结,Ostrom(2010)提出了影响行动情境的7大外部规则(如图2),包括:(1)边界规则,即指明如何筛选出进入或离开一个情境参与者的规则。(2)位置规则,即指明位置及哪些参与者有哪个位置的规则。(3)信息规则,即明确参与者沟通渠道,并明确哪些信息必须分享、哪些信息可以分享、哪些信息不能分享。(4)权威规则,即明确在某个节点某项行动被分配给某个位置。(5)聚合规则(多数或全体一致规则),即明确在某个节点参与者决策如何影响到中期或最终结果。(6)范围规则,即明确可以被影响到的结果。(7)偿付规则,即明确收益和成本如何分配给不同位置的参与者。

图2 直接影响行动情境的外部规则[1, 8]

2.2 IAD框架对有效管护的启示

理论上,将C纳入管护主体可以改变田间灌排水利设施管护的低效结构,但是C作为一个整体包含了诸多个体(即使用田间灌排水利设施的农业生产者个体,下文用“c”指代),如何动员c的参与积极性和主动性,这涉及对田间灌排水利设施管护中外部规则和行动情境的分析。

2.2.1 有效管护的外部规则制定原则

(1)要明确使用者的边界。明确哪些个体可以使用田间灌排水利设施,而哪些不能使用田间灌排水利设施,即明确C包含哪些c(边界规则)。

(2)明确某项管护行动被分配给了哪个岗位,并进一步明确谁在哪个岗位(位置规则和权威规则)。

(3)明确田间灌排水利设施管护相关信息的分享规则,包括必须分享的、可以分享的和不能分享的(信息规则)。

(4)形成田间灌排水利设施管护的集体议事规则(多数或全体一致规则)。

(5)明确田间灌排水利设施管护行动可能造成的结果及其影响范围(范围规则)。

(6)明确不同岗位行动者的成本和收益(偿付规则)。

2.2.2 田间灌排水利设施有效管护的行动者和行动情境塑造原则

要管理好公共池塘资源,除了外部有恰当的规则支持,内部行动者和行动情境也要符合特定要求。在田间灌排水利设施管护中,直接使用设施的用水者无疑是潜在的管护行动者,但是要让这些行动者(即c)组成的特定组织或团体(即C)形成集体行动,需要一定的社会资本基础。大量案例研究发现,如果行动者能从他们的行动中获得好的反馈并积累信任,行动者可以形成有利于集体行动的规则(Ostrom,2009)[9],从而使行动情境有利于合作行为的实现。

3 对策建议

田间灌排设施体系建设,是保障国家粮食安全的基础建设,加强田间灌排设施管护,是促进田间灌排设施良性运行、稳定农民收入的根本保障。近年来,田间灌排水利设施 已经大量交由基层(或用水者团体)管护,但是管护困境仍然突出,针对基层管护田间管排水利设施中遇到的难题,本文基于IAD框架提出如下对策建议。

(1)制定与管护情境相适应的管理制度。在制定田间灌排水利设施管护规则时,要适应当时当地的情境,加强设施管护平台建设,重视管理人员能力建设,采用多种措施,使基层组织和用水者参与到管理制度制定中,进而建立基层组织和用水者对管护组织的归属感和认同感,进而有利于管护规则执行,促进田间灌排水利设施良好运行。

(2)重视基层组织作用,动员用水者参与。基层组织是用水者所处的最重要行动情境,基层组织的管理制度和其中个体的互动规则对动员行动者(用水者)参与至关重要。将基层组织和用水者纳入农田水利设施后续管护治理体系中,加强农民用水合作组织建设,对实现田间灌排水利设施的良好管护和可持续利用意义重大。

(3)通过多元化手段给予基层管护组织资金支持。田间灌排水利设施管护需要大量的资金,且是典型的公共池塘资源,在建设阶段由政府主导符合我国农业现代化和乡村振兴的需求。进入到管护阶段,由于目前基层管理中难以通过收取水费来维持基层管理组织的运行,建议鼓励市场主体参与管护,并落实财政支持的管护经费,通过多元化途径,解决基层管护组织运行中的资金困境。在基层管理组织的管护资金有保障的基础上,进一步明确组织的边界规则、信息规则、议事规则、范围规则、偿付规则、位置规则及权威规则。

(4)推进灌区信息化数字化建设。基层水利组织,人员有限,技术能力薄弱,灌区面积大,田间灌排水利设施错交复杂,管护难度大,建立灌区田间灌排水利设施一张图,通过现代化信息手段,加强田间灌排水利设施管理,加强基层组织建设,采用无人机、远程控制、数字化管理以及需求化管理的管理新模式,大大缩减人员及时间消耗,并能及时有效地发现灌排设施运行过程中存在的问题,使田间灌排水利设施能够有效发挥灌排设施灌溉作用,为新阶段田间灌排设施高质量发展提供有力支撑,对粮食安全保驾护航。