改编歌曲旋律的尝试

关玉杰

爱唱爱跳是幼儿的天性,因为“每个幼儿心里都有一颗美的种子”。平时,我经常会和孩子们一起唱歌,感受音乐的美好。有时,孩子们会不满足已有的歌曲,试图进行改变、创造,创造性歌唱开始进入我的视野。这类活动顺应了幼儿自由探索、表征周围世界的需求,在发展幼儿对音乐的积极态度,激发幼儿探索和创造音乐的意识与技能等方面是很有价值的。如此有活力、有价值的活动,怎样才能更充分地开展呢?

我原本以为幼儿的创造性歌唱内容很有限,无非是改歌词、改演唱形式而已。但在与教研组老师们一起学习、头脑风暴之后,我惊奇地发现,创造性歌唱也可以很丰富,改编旋律就是其中之一。

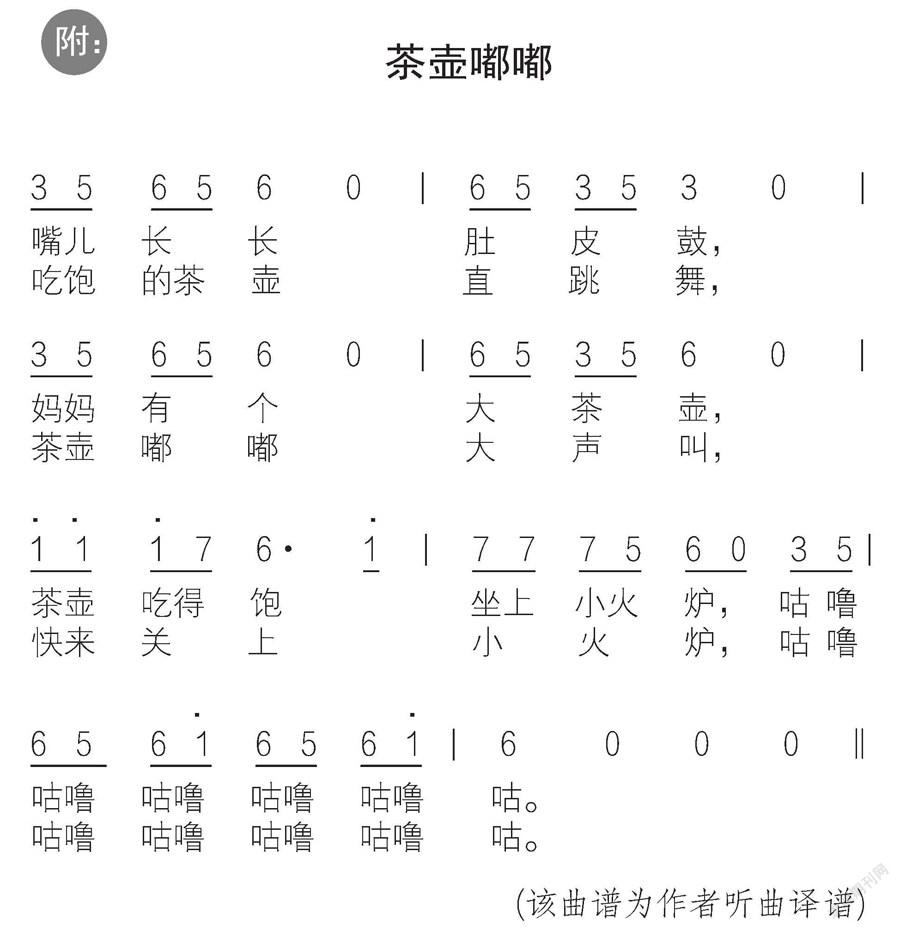

《茶壶嘟嘟》是一首充满童趣的歌曲。歌曲是2/4拍,大量使用八分节奏,呈现出欢快活泼的风格。拟人化的歌词描绘了肚皮鼓鼓的茶壶形象,以及裝满水、烧开水的情节。其中模仿水开沸腾的乐句“咕噜 | 咕噜 咕噜 | 咕噜 咕噜 | 咕 0 |”特别生动有趣。学会这首歌后,孩子们都喜欢嘴里不停地“咕噜”。看到孩子们这么喜欢这首歌,我想,这句有特点的咕噜声是否可以改变一下旋律呢?我从来没有开展过、也没有观摩过改编旋律的活动,这么有难度的创造,我们班(大班)小朋友能完成吗?带着疑问和好奇,我开始了尝试。

改编旋律,试一试

因为我们班孩子在改编旋律方面缺少经验,所以我设计了两种支持方式来分别开展活动。一组小朋友借助旋律线记录自己的新旋律,另一组则使用标识了音级的木琴来进行创作和模唱。

旋律线组的活动从欣赏《蓝色多瑙河》的可视音乐动画来发现旋律线开始,到绘画《茶壶嘟嘟》原曲旋律线,最后再把自己改编的旋律用线条记录下来。孩子们很好奇,都在积极尝试。但我发现了一个有趣的现象:幼儿创作的旋律与原曲差异不大,基本还是波浪线形式,即两音反复跳跃。

轮到木琴组时,我用木琴做伴奏,和孩子们一起唱起了《茶壶嘟嘟》。孩子们非常喜欢这个小木琴。接着我将《茶壶嘟嘟》的最后一句改变了旋律,而且是边敲木琴边唱。孩子们发现这样改歌曲挺好玩。有三位小朋友上前尝试即兴用木琴敲出旋律,大家一起模唱。自由创编时,孩子们采取了相似的模式,用小木琴尝试创编各种旋律,听一听哪种旋律是自己喜欢的,练习唱出来。

从实际效果来看,小木琴的使用不仅增加了幼儿的创编兴趣,还有效降低了创作难度。幼儿能够自由尝试,反复倾听和模唱,甚至将旋律记录下来。但由于随意创造的旋律美感差、歌唱舒适度低,而我班幼儿又缺少模唱经验,所以把用木琴创造的旋律唱出来就成为很大的挑战。

初次尝试改编旋律,尽管孩子们略有些胆怯,但还是能够看出他们很喜欢这样的活动,为自己能像音乐家一样来创造独有的旋律而有些兴奋和自豪。这次尝试也让我看到了孩子们在音乐方面的潜能,确信创造性歌唱、改编旋律在我们班是完全可以实施的。不过,孩子们遇到的困难也促使我深入思考创造性歌唱中幼儿的学情以及教师应如何提供适宜的支架。

要想改编旋律,需要排除原旋律的干扰,或者快速迁移熟悉的其他旋律样式,或者将已有的各种旋律样式打散重新组合,对孩子的创造性要求还是很高的。因此,幼儿是否有大量的旋律经验,是否有能力打破旋律模式,都是教师开展活动时需要考虑的。旋律线组改编的旋律之所以与原曲相似,就是因为我班幼儿当前的经验、能力有限,不足以完成已有旋律的迁移或拆解重建。木琴组的效果较好,是因为用木琴创编旋律,具有开放探索性,能够很好地帮助幼儿打破原有的旋律样式。但他们也遇到了问题——要记住木琴敲出来的旋律,而且用自己的歌声模唱出来,但用木琴的七个音来进行旋律创编,显然有些超出我班幼儿当前的能力了。

从易到难,玩一玩

由此,我决定从减少音级入手来支持幼儿创造性歌唱,以游戏化的形式开展了模仿小木琴唱歌的系列活动,尝试解决问题。

游戏1:三音模唱“唱名字”

玩法为幼儿用木琴敲出三个音的旋律,大家用这一旋律唱出这个小朋友的名字。再由这名幼儿指定下一位敲木琴的人选。

听到用旋律唱出同伴的名字,孩子们笑得前仰后合,都觉得特别好玩,特别期盼能敲击小木琴。当然,坐在中间演奏时幼儿难免会有些小紧张,不过,当自己成功敲出好听的旋律并得到全班小朋友的歌声响应时,他们心里特别满足。

游戏2:五音模唱“小朋友问好”

玩法与第一个游戏相似,只是由三音增加到五音,歌词改为“XXX你好”。

有了三音模唱游戏的基础,孩子们很快就掌握了这个游戏的玩法。实际观察看来,游戏难度并非来自于模唱的小朋友,而是演奏的小朋友,因为他需要记住自己敲的五音顺序。一些小朋友会想办法降低难度,比如第四、第五个音重复第一和第二个音,像“do mi sol do mi”。熟悉之后,孩子们会更加自由地使用五音来创编旋律,并不断体会旋律的美感和舒适度。

此时我不禁好奇,如果孩子们再来创编《茶壶嘟嘟》的旋律,会有怎样的表现呢?

游戏3:七音模唱《茶壶嘟嘟》

我和孩子们商量后,将《茶壶嘟嘟》也变成了歌唱游戏。玩法是将一架小木琴和一把小椅子放在教室中间,几名小朋友边唱《茶壶嘟嘟》边围着木琴和椅子转圈走。当唱到“坐上小火炉”这一句时,正走到椅子前的小朋友坐下,即兴演奏自己创编的旋律,其余幼儿倾听。第二次演奏时,小朋友们要一起按照旋律唱出“咕噜 咕噜 |咕噜 咕噜 |咕 0 |”的歌词。

这个游戏结合了小朋友们熟悉的“抢椅子”游戏的玩法,孩子们特别兴奋,都想“坐上小火炉”用木琴创编自己独特的茶壶叫声。更让人惊喜的是,他们敲击音符时比以前果断、清晰了,第二遍演奏也能够和第一遍创编的旋律完全一致,几乎没有失误。而模唱的小朋友听过一遍旋律就可以大胆地、毫不犹豫地用好听的声音演唱出来。

对比最开始的《茶壶嘟嘟》活动和最后进行的《茶壶嘟嘟》歌唱游戏,后者将歌唱活动转化成了歌唱游戏,在增加了木琴创编旋律和模唱的积累后,幼儿的状态和水准都有了很大提升。现在他们能够大胆自信地用木琴创编旋律、准确模唱,对旋律的经验日趋丰富,创造的自信越来越强。

这些变化是怎样发生的?我开始进行思考。

首先,勇于尝试。在研究创造性歌唱前,我从来没想过可以让幼儿园的小朋友来改编旋律,总觉得这对孩子们来说太难了。《茶壶嘟嘟》的尝试打破了我的思维定势。其实,幼儿时常会有很多自发性歌唱,都是他们不经意间对熟悉的音乐进行改造、重组的结果。因此,幼儿是具有巨大的创造潜能的,很多时候是成人的怀疑和保守限制了他们。经历了这次尝试,我会提醒自己:一切皆有可能!相信孩子,放手让他们试一试、变一变,他们一定会在丰富的创造经历中获得宝贵的经验。

其次,扎实积累。孩子们在最初创编《茶壶嘟嘟》旋律时那种喜欢但不胜任的样子很触动我。我们总说要以学定教,要了解幼儿的已有经验,要将目标设定在幼儿的最近发展区,对于创造性歌唱来说亦是如此。创造不是无中生有,而是有中生有。当幼儿在某方面还缺少经验的时候,教师需要动脑筋思考,为他们提供适宜的支架。就像这次尝试的过程中,最初超出幼儿水平的创造任务不仅不能给幼儿带来良好的情感体验,也难以帮助他们从中获得有益的经验。当我认真分析幼儿学情,调整了任务难度之后,通过逐渐进阶的游戏给幼儿设置合理的挑战,成功帮助幼儿积累旋律经验,使他们能够逐步胜任旋律的创编和模唱。另外,有趣的游戏充分调动了幼儿的积极性,吸引幼儿在快乐中不断尝试、不断练习、不断积累和建构。孩子们的实际表现证明了创造不是搭建空中楼阁,而是需要一步一个脚印的经验积累。

发现创造性歌唱的魅力,体会研究幼儿、研究教育的奥妙,我愿意继续以研究的方式,和孩子们一起歌唱、一起创造。