我国近年来禽蛋产品主要药物风险因素分析及控制

李伟红,王玉东,王冬根,魏益华,刘 坤,王淑婷,付红蕾,董国强,王文杰,戴廷灿,宋翠平

(1.江西省农业科学院农产品质量安全与标准研究所,江西南昌 300200;2.中国动物卫生与流行病学中心,山东青岛 266032;3.青岛市农产品质量安全中心,山东青岛 266000)

通过收集近几年国家市场监督管理总局(以下简称“市场监管总局”)发布的有关禽蛋产品监督抽检和风险监测数据,以及近年来开展的禽蛋产品质量安全风险评估检测研究中获得的检测研究数据,发现当前我国禽蛋的主要药物风险因素为酰胺醇类等7 大类13 种(类)药物。其中:抗菌药物6 大类12 种(类),包括酰胺醇类药物——氟苯尼考(胺)、甲砜霉素、氯霉素,氟喹诺酮类药物——恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星,磺胺类药物——磺胺类(总量)、甲氧苄啶,硝基咪唑类药物——甲硝唑、地美硝唑,四环素类药物——多西环素,呋喃唑酮代谢物——3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ);抗病毒药物1 大类1种,为金刚烷胺。通过对这些主要药物风险因素进行分析,提出相应的控制对策,以期为我国制定禽蛋产品质量安全监管措施提供参考。

1 数据收集

1.1 国家市场监管总局近年来发布的禽蛋产品不合格信息

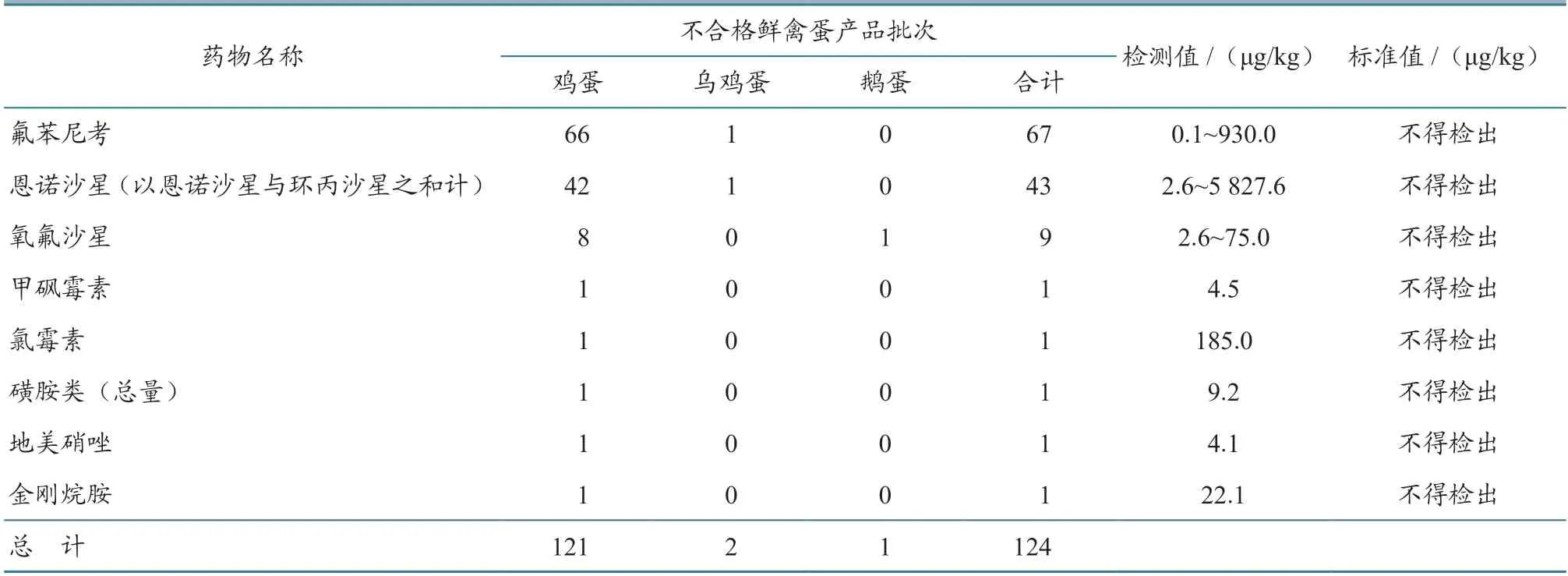

从国家市场监管总局网站收集2018 年6 月—2021 年12 月食用农产品监督抽检鲜禽蛋不合格产品信息,包括鲜鸡蛋、土鸡蛋、乌鸡蛋、鹅蛋等不合格鲜禽蛋产品118 批次。主要不合格药物参数124 批次(个别样品同时有2 种药物超标),包括氟苯尼考67 批次、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)43 批次、氧氟沙星9 批次、甲砜霉素1 批次、氯霉素1 批次、磺胺类(总量)1 批次、地美硝唑1 批次、金刚烷胺1 批次。2018 年6 月—2021 年12 月的鲜禽蛋产品不合格信息见表1。

表1 2018 年6 月—2021 年12 月食用农产品鲜禽蛋产品不合格信息汇总

1.2 国家市场监管总局及部分省市市场监督管理局通报的2021 年鲜禽蛋产品不合格信息

2021 年度国家市场监管总局、山东省市场监督管理局、浙江省市场监督管理局和北京市市场监督管理局通报的300 批次监督抽检鲜禽蛋不合格数据显示,主要不合格药物参数包括氟苯尼考、恩诺沙星、磺胺类、甲硝唑、呋喃唑酮代谢物[3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ)]、金刚烷胺、氧氟沙星、地美硝唑、甲砜霉素、多西环素、诺氟沙星、氯霉素、沙拉沙星等13 种药物。2021 年国家市场监管总局和山东省等三省市市场监督管理局通报的鲜禽蛋抽检不合格项目信息见图1。

1.3 近年来对禽蛋产品质量安全风险评估检测研究情况

通过农业农村部畜禽产品质量安全风险评估实验室(南昌)等风险评估机构近几年开展的禽蛋产品质量安全风险评估检测研究发现,近几年禽蛋产品质量安全的主要药物风险因素包括氟苯尼考(胺)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、甲硝唑、磺胺类药物(总量,主指磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺二甲嘧啶)、甲氧苄啶、甲砜霉素、氯霉素、多西环素、金霉素、土霉素、金刚烷胺、地美硝唑、诺氟沙星、洛美沙星、培氟沙星、喹乙醇、呋喃唑酮代谢物等,其中氟苯尼考(胺)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星和甲硝唑具有较大残留超标风险。这4 类药物近年来在禽蛋产品中出现残留超标的概率非常高,成为禽蛋产品最重要的药物风险因素。其他有关药物风险因素与国家市场监管总局在网上发布的数据也较为吻合。

2 主要风险因素

按照收集到的禽蛋产品药物残留风险因素出现频次或样品数量判断其风险程度,对7 大类药物进行以下排序,总体风险程度由高到低依次为酰胺醇类药物、氟喹诺酮类药物、磺胺类药物、硝基咪唑类药物、四环素类药物、呋喃唑酮代谢物、抗病毒药物。同时按国家有关法规、标准和公告等进行数据风险分析。

2.1 酰胺醇类药物

在国家标准《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650—2019)[1]中,氟苯尼考(以氟苯尼考与氟苯尼考胺之和计)和甲砜霉素是产蛋期严禁使用的药物,实际检测值中最高残留量分别为930.0 μg/kg 和4.5 μg/kg,说明我国养禽生产过程中,仍然存在违规使用氟苯尼考和甲砜霉素的现象,导致禽蛋中残留超标。氯霉素的毒副作用较强,农业农村部第250 号公告《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(以下简称250 号公告)[2]明确规定在食品动物中禁止使用氯霉素,但实际检测中却时有检出,检出值最高达185.0 μg/kg。氟苯尼考残留超标导致禽蛋不合格的批次数高居市场监管总局和有关风险检测数据榜首,是目前我国禽蛋产品最主要的药物风险因素。

2.2 氟喹诺酮类药物

近年来,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)是我国禽蛋产品重要的风险因素之一,出现不合格的批次数位居市场监管总局监测数据第二名。国家标准GB 31650—2019 规定恩诺沙星为产蛋期禁用药物。而实际检测结果中最高残留量为5 827.6 μg/kg,说明在家禽养殖生产过程中,存在违规使用该种药物,致使禽蛋出现残留超标的情况。氧氟沙星是人专用药物,《兽药管理条例》规定禁止将其用于动物,同时农业部第2292 号公告[3]也明确规定停止将这种药物用于食品动物。但在实际检测结果中,氧氟沙星在禽蛋产品中的最高残留量为623.3 μg/kg。在畜禽养殖过程中违法使用此类人用药物,可能导致畜禽产品存在较大质量安全风险。

2.3 磺胺类药物

国家标准GB 31650—2019 明确规定各种磺胺类药物(总量)和磺胺增效剂甲氧苄啶(TMP)均为产蛋期禁止使用的药物。在国家市场监管总局抽检和风险监测评估结果中均有较多批次的超标现象,实际检测的磺胺类(总量)最高残留量为9.2 μg/kg。目前家禽养殖产蛋期仍然存在违规使用此类药物的情况,这将会大大影响我国禽蛋产品的质量安全。

2.4 硝基咪唑类抗菌药物

标准GB 31650—2019 明确规定甲硝唑和地美硝唑允许用作动物治疗,但不得在动物源性食品中检出,所以在禽蛋中应为不得检出。但市场监管总局发布的检测结果中,地美硝唑的最高残留量为4.1 μg/kg;在有关检测研究中,甲硝唑的最高残留量为56.8 μg/kg。检测结果表明我国在养禽过程中存在违法使用硝基咪唑类抗菌药物的情况,可能造成较大质量安全风险。

2.5 四环素类药物

标准GB 31650—2019 规定四环素类药物土霉素、金霉素、四环素在禽蛋中的最大残留限量为400 μg/kg,但多西环素在产蛋期禁止使用。在有关检测研究中,多西环素的最高残留量为159.0 μg/kg。综合分析国家市场监管总局抽检监测和有关风险监测评估结果,发现多西环素是禽蛋产品较为重要的药物风险因素。

2.6 硝基呋喃类代谢物

有关数据显示,目前禽蛋产品中存在较大风险的硝基呋喃类药物为呋喃唑酮代谢物[3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ)]。250 号公告明确规定呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃苯烯酸钠在食品动物中禁止使用,因此在禽蛋中应为不得检出,但在有关检测研究中,呋喃唑酮代谢物(AOZ)的最高残留量为1 331.2 μg/kg,所以此类药物仍然存在质量安全风险。

2.7 抗病毒药物

金刚烷胺是人专用抗病毒药物,《兽药管理条例》明确规定禁止将人用药品用于动物。金刚烷胺等人用抗病毒药物移作兽用,缺乏科学规范、安全有效的实验数据,用于动物病毒性疫病不但给动物疫病控制带来不良后果,还影响国家动物疫病防控政策的实施。在有关检测研究中,金刚烷胺最高残留量为657.0 μg/kg,表明若在养禽过程中违法使用,可能会导致禽蛋产品存在质量安全风险。

3 对策建议

禽蛋产品的质量安全风险因素除疫病和致病微生物等生物性风险因素以外,还存在药物残留超标风险。因此,应加强对相关药物风险因素的监管和控制,从国家到地方实施综合性管控措施。通过加强宣传教育和知识培训,提高人民群众对食用农产品质量安全的认知,增强蛋禽产品生产和加工企业主体责任意识,不断推进落实食用农产品承诺达标合格证制度,强化蛋禽场养殖环节监管,完善市场准入和流通监管机制等措施,为广大人民群众提供更多更好的禽蛋产品,提高我国禽蛋产品的质量安全水平。

3.1 加强对家禽养殖和禽蛋产品生产者的法律法规、标准、公告的宣贯和培训

加强对《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《兽药管理条例》以及《中华人民共和国兽药典》[4]、《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650—2019)、《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250 号)、《关于停止生产、进口、经营、使用部分药物饲料添加剂》(农业农村部公告第194 号)[5]等法律规范的宣贯和培训。对产蛋期家禽禁用药物、限用药物品种和安全用药间隔期、休药期规定等进行大力宣贯,将有关政策规定落实到家禽养殖和禽蛋产品加工经营主体及相关人员,提高他们绿色养殖和守法养殖的自觉性。

3.2 倡导建立集约化、标准化的蛋禽养殖场,实现蛋禽养殖生产标准化和规范化

目前我国部分大型蛋禽养殖加工企业实现了集约化、标准化和规范化生产,机械化和自动化程度高,养殖环境好,疫病防控好,药物残留风险低。有条件的企业还建立了检测实验室,开展饲料、兽药和禽蛋产品的质量安全检测,通过开展禽蛋产品质量自控,确保禽蛋产品质量安全,满足出口和内销要求。但大多数蛋禽养殖场(户)未实现集约化和标准化生产,规模小,饲养管理较差,养殖环境差,家禽疫病发生概率高,药物使用较为频繁,增加了兽药残留风险,也难以做到禽蛋产品质量自控。因此,倡导建立集约化、标准化的蛋禽养殖场,实现家禽养殖生产标准化和规范化,严格按照有关法规和规范要求进行生产,加强禽蛋产品质量自控,从根本上减少或杜绝药物残留超标风险,确保禽蛋产品的质量安全。

3.3 养禽场建立良好生物安全体系,减少疫病发生,落实《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案》

养禽场要建立良好的生物安全体系,建立人员和生物安全体系管理制度。加强饲养管理,提高家禽自身免疫保护力,强化疫病防疫控制,建立并实施适合本场的防疫程序和消毒程序,确保不发生禽流感等禽类重大疫病,确保较少发生或不发生呼吸道疾病和大肠杆菌病、球虫病等消化道疾病。在进行治疗性用药时,严格按照国家标准GB 31650—2019 以及农业农村部第250 号公告和第194 号公告等规定合理使用药物,不使用禁用药和促生长的药物饲料添加剂。落实好《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案》[6],养禽场应树立健康养殖、预防为主、综合治理的理念,从“养、防、规、慎、替”五个方面,建立完善管理制度,采取有效管控措施,实现减抗目标,提高饲养管理和生物安全防护水平。

3.4 增强养禽场和禽蛋产品生产主体的责任意识,切实落实好食用农产品承诺达标合格证制度

2021 年中央1 号文件[7]要求,加强农产品质量和食品安全监管,发展绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品,试行食用农产品达标合格证制度。2021 年11 月4 日农业农村部发布的《农业农村部办公厅关于加快推进承诺达标合格证制度试行工作的通知》[8]指出,自2019 年农业农村部在全国试行食用农产品合格证制度以来,各地农业农村部门积极推进,压实了生产主体责任,促进了产管衔接,进一步完善了农产品质量安全监管措施,取得了阶段性成效。2022 年中央1 号文件[9]要求,开展农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产提升行动,推进食用农产品承诺达标合格证制度,完善全产业链质量安全追溯体系。应积极开展新“三品一标”提升行动,通过标准化生产,培优品种,打造食用农产品品牌,提升食用农产品质量安全水平;通过推进食用农产品承诺达标合格证制度,不断强化养禽场和禽蛋产品生产企业的主体责任意识,加强家禽养殖和禽蛋产品全过程质量安全控制和管理,不断完善全产业链质量安全追溯体系,坚决不使用违禁药物及其他违禁投入品,减少甚至杜绝药物使用风险,确保禽蛋产品质量安全。

3.5 农业农村主管部门应加强对家禽养殖过程使用药物的监管,强化养殖环节的监督检查和产品抽检

各地农业农村部门除完成国家和省级层面下达的禽蛋产品质量安全监管、监督检查和产品抽检任务外,还应自行不定期开展对属地蛋禽养殖场的监督检查和督导,检查养殖档案以及防疫和用药等生产记录,增强养禽场(户)的安全用药意识,不定期抽取养禽场的禽蛋样品开展主要药物风险因素的检测评估,并及时向上级部门报告有关主要药物风险的动态信息;加大对禽蛋产品中氟苯尼考(胺)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、甲硝唑、金刚烷胺等主要药物风险因素的监督抽检和风险监测,获取我国禽蛋产品质量安全真实检测数据,为农业农村主管部门制定禽蛋产品质量安全监管措施提供依据。

3.6 建立禽蛋产品跨省、跨地区流通监管机制,强化禽蛋产品市场准入和市场流通监管

目前,我国鲜禽蛋产品跨省、跨地区流通情况较为普遍。此类产品在常温下保质期较长,便于长途运输,小包装的品牌禽蛋可进行质量安全追溯,但不注明外包装的散装禽蛋由经纪人或收货人收货后,直接进入跨省、跨地区流通销售环节,难以进行质量安全追溯。这些散装禽蛋产品一般不进行药物残留检测,直接流向市场,可能会出现质量安全问题,因而禽蛋产品跨省、跨地区流通存在一定的监管漏洞。因此应建立禽蛋产品跨省、跨地区流通监管信息共享互认机制,建议各地积极开展禽蛋产品主要药物风险因素上市流通前检测,根据检测结果出具合格证明,同时结合蛋禽企业的食用农产品质量安全承诺达标合格证,方可允许进入到本地市场进行流通和销售。通过建立跨省、跨地区监管和市场准入机制,提升我国的禽蛋质量安全监管水平。