武汉地区星天牛生物学特性及绿色防控技术

王志华 毛润萍 于静亚 董立坤 刘超 谭淑娟 裴张新

摘 要:为摸清星天牛在武汉地区发生规律,有效控制星天牛危害,对星天牛生物学特性及绿色防控技术进行了研究。结果表明,星天牛在武汉地区两年发生1代,成虫羽化高峰期集中在5月下旬~6月上旬,产卵高峰期在6月下旬至7月中旬,幼虫孵化高峰期在7月中下旬。幼蟲期长达10个月,至11月上旬越冬。绿色防控技术对降低星天牛的发生具有显著效果,经2018年10月至2020年10月连续2年防治,首义广场和动物园星天牛有虫株率减退率分别为92.89%和68.05%,株均虫孔减退率分别为54.71%和89.51%。该研究结果为星天牛的种群动态监测和标准化绿色防控提供了理论与技术支撑。

关键词:星天牛;生物学特性;发生规律;绿色防控

中图分类号:S433.5 文献标志码:A

Biological Characteristics and Eco-friendly Control Technique of Anoplophora chinensis in Wuhan

WANG Zhihua,MAO Runping,YU Jingya,DONG Likun*,LIU Chao,TAN Shujuan,PEI Zhangxin

(Wuhan Institute of Landscape Architecture,Wuhan,Hubei 430081,China)

Abstract:To determine the occurrence pattern of Anoplophora chinensis in Wuhan and effectively reduce its damage,the biological characteristics and eco-friendly control techniques were studied. The results showed that A. chinensis occurred once a year in Wuhan,across 2 years. Adult emergence peak was from late May to early June,spawning peak was from late June to mid July,while larva hatching peak occurred in mid and late July. Larval stage persisted for 10 months until overwintering in early November. Eco-friendly control technique had a significant effect on reducing the occurrence of A. chinensis. Through prevention and control from October 2018 to October 2020,the infection rates of A. chinensis on trees in Shouyi Square and Wuhan Zoo were reduced by 92.89% and 68.05%,respectively,and the average decrement of insect population were 54.71% and 89.51%,respectively. The results can provide theoretical and technical support for population dynamics monitoring and control strategy of A. chinensis.

Key words:Anoplophora chinensis;biological characteristics;occurrence pattern;eco-friendly control

星天牛(Anoplophora chinensis)属于鞘翅目(Coleoptera)天牛科(Cerambycidae)星天牛属(Anoplophora),为亚洲本土的林木钻蛀性害虫,也是长江中下游地区林木的重要蛀干害虫,其分布极广,在我国河北、浙江、湖北、海南等20多个省市皆有分布记录[1]。国外主要分布于日本、缅甸、印尼、马来西亚等[2]。在国内,星天牛被列入危险性林业有害生物名单,在国际上已被北美地区和欧洲多个国家列为重点检疫对象[3-5]。

星天牛食性杂,寄主广泛,可危害26科40属100多种植物,其中悬铃木、柳树、杨树、栾树、石楠、美国红枫等深受其危害[6-9]。有报道显示星天牛在我国南方的柑橘园区和木麻黄防护林带发生严重[10]。据调查,近年来武汉地区星天牛的危害和种群数量呈上升趋势。仅汉口江滩、汉阳江滩、紫阳公园、四美塘公园、洪山广场等多个公园绿地内有大量柳树、石楠、栾树等植物被星天牛危害致死。悬铃木作为武汉主要行道树之一,种植量达10.7万余株。在江岸区、硚口区、武昌区等发生严重地区的悬铃木上星天牛有虫株率可达90%以上。星天牛以幼虫钻蛀取食树木主干、大枝的韧皮部和木质部,下可蛀达根部。严重时在树干内蛀成许多虫道,可造成树木生长衰弱,树体衰亡进而枯死。由于星天牛为害隐蔽,以及监测不到位、防治不及时等原因,加剧了星天牛的扩散与危害,不仅对城市景观造成了严重影响,而且带来了巨大的经济损失[11]。

目前,关于星天牛的防治多是采用单一的防治措施,且具有局限性。传统的人工防治效果较好,但费时费力,通常应用于发生初期及小范围防治。化学防治能够快速降低天牛虫口密度。王方晓等用75%吡虫啉灌根防治红枫苗圃内星天牛,一年后防治效果能达100%[12]。但化学防治对环境污染较大且无法达到持续控制的目标,只适合于应急防治。生物防治环保且无污染。杜开书等用川硬皮肿腿蜂防治柳树星天牛,其寄生率可达43.63%。释放花绒寄甲卵后,光肩星天牛幼虫的虫口减退率达90%[13,14]。由于天牛具有生命周期长、隐蔽性强、危害严重等特点,仅通过单一的化学防控或生物防治措施均难以有效控制,因此其防控工作一直都是比较棘手的难题。62239B13-BDF3-4947-BE2F-43C3ED591622

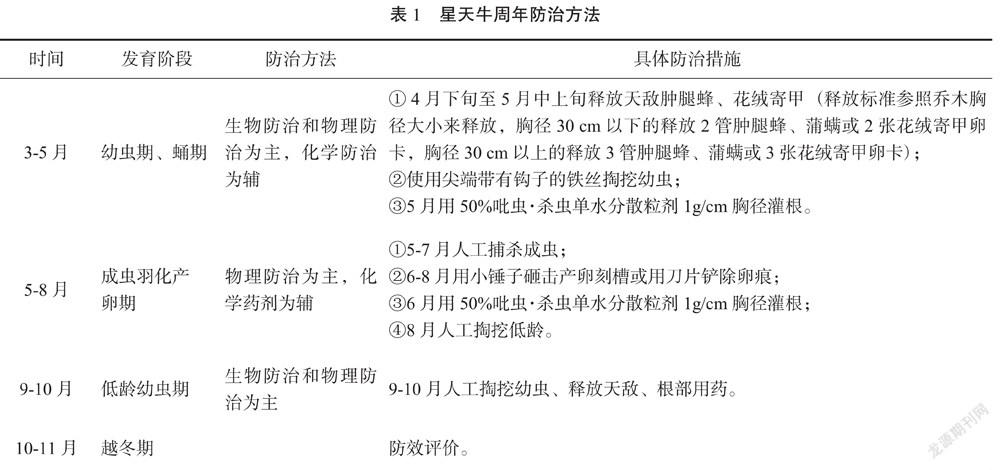

绿色防控技术是以生物防治技术为主,将多种“绿色”化的防治措施作为化学农药的替代型技术,不仅能有效控制病虫害的发生危害,还可缓解过量使用化学农药给生态环境带来的副作用,促进生态系统的可持续发展。为此,笔者提出一套关于星天牛的绿色防控技术,有别于传统的化学防治,即以生物防治(集中释放生物天敌)为主,融合物理防治(人工掏挖幼虫及捕捉成虫)、化学防治(根部施药)等多种防治措施为一体的周年防治技术。此技术需根据星天牛的生活习性及武汉地区的气候特点实施,且针对星天牛的不同发育阶段采取不同防治措施。因此,星天牛各虫态发生时期的准确预测预报对防治工作至关重要。

目前,星天牛的研究多为综述报道,而关于星天牛绿色防控技术尚未有报道,本研究通过对星天牛生物学特性进行研究,摸清了星天牛各虫态生活习性、发生规律,并对多项绿色防控技术组装集成进行防效试验,探索其防治效果,以期为星天牛的种群动态监测和标准化绿色防控提供理论与技术支撑。

1 材料与方法

1.1 供试虫源

试验所用星天牛成虫均采自湖北省武汉市江夏区安山中试基地,基地内悬铃木上大面积发生星天牛危害,为试验提供了充足的虫源保障。成虫于5月下旬陆续羽化出孔,收集新羽化的星天牛成虫作为试虫。

1.2 星天牛不同虫态观察

卵的观察测量:将雌虫刻槽产卵后的木段带回实验室,用镊子轻轻拨开覆盖在刻槽上的木屑,用毛笔将卵(50个)挑于培养皿内,用游标卡尺测量其长、宽并拍照。

幼虫、蛹、成虫的观察测量:在不同发育时期各采集50头初孵幼虫、老熟幼虫、蛹及成虫,测量其体长、体宽并拍照。成虫先辨别雌雄,然后分别记录虫体大小。

1.3 星天牛生活史及生活习性观察

为便于观察,试验地设在武汉市园林科学研究院圃地内,搭设1 m×1 m×1 m养虫笼若干,笼顶覆盖塑料薄膜以防止雨水对星天牛的不利影响。将新羽化的星天牛雌、雄成虫成对饲养在养虫笼中,放入长80 cm,直径15~40 cm不等的新鲜悬铃木木段供雌成虫刻槽产卵,并在养虫笼内放入新鲜的悬铃木嫩枝供成虫补充营养,重复10笼。2020年5月至2021年10月连续监测星天牛发育进度。星天牛成虫开始刻槽产卵即进入产卵期,每隔2 d观察1次;幼虫期每隔5 d观察1次;蛹期,每隔3 d观察1次;成虫羽化期,每天观察。观察方法:卵、初孵幼虫用刀挖开植株发生部位的皮层直接观察。幼虫蛀入木质部后,在蛀孔上方30 cm处切一个1 cm左右的口子,并从上而下纵剖虫道至见到虫体止。

1.4 星天牛綠色防控试验

2018年10月至2020年10月分别在武汉市首义广场、武汉动物园开展星天牛绿色防控试验。依据星天牛发生规律进行周年防治,连续开展2年。具体防治方法见表1。

为保护动物,动物园内各阶段均不采用药剂防治措施,仅开展生物防治和人工物理防治。

在防治周期结束后于每年10-11月进行防效调查,以五点取样法取样调查,取样株数占树木总株数的30%以上。主要检查树干上排粪孔情况。根据排粪孔是否有新鲜虫粪排出为标准,判断天牛幼虫死亡情况,有新鲜虫粪排出的排粪孔数即作为虫孔数。

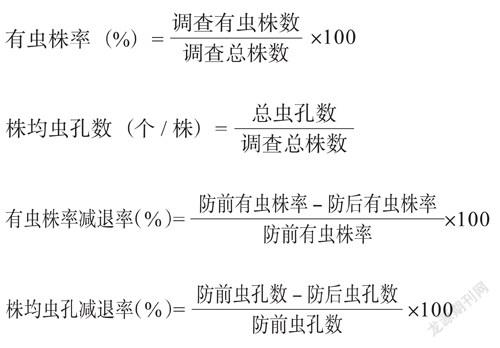

统计有虫株数及虫孔数,计算有虫株率、株均虫孔数。以有虫株率、株均虫孔数的减退来衡量防治效果。计算公式如下:

2 结果与分析

2.1 星天牛形态特征

星天牛属于完全变态类昆虫,一个世代要经历卵、幼虫、蛹和成虫4个虫态(图1)。试验观察发现,交配后的雌成虫将卵产于“T”型槽(宽约0.5 cm,长约0.8 cm,深0.2 cm)或者“一”型刻槽。

卵长5.12~6.35 mm,宽1.02~1.67 mm,长椭圆筒形,中部稍弯,初产时为白色,以后渐变为乳白色,将孵化时为黄褐色。所产的卵大部分在当年孵化,未孵化的卵翌年春天很难继续发育。

初孵幼虫体长6.03~8 .57 mm,乳白色,头部略显黄色,老熟幼虫体长45.22~67.48 mm,圆筒形,稍扁,淡黄白色。胸部肥大,前胸背板前方左右各有一黄褐色飞鸟形斑纹,后方有一块“凸”字形大斑纹,略隆起。

蛹长约30.21 mm,离蛹,乳白色,羽化前渐变为淡黄色至黑褐色,触角细长卷曲,体似成虫。

成虫体长25.17~41.08 mm,体宽8.26~14.67 mm,漆黑色具金属光泽。触角鞭状,雄虫触角长于虫体1倍,雌虫触角略超过体长,第3~11节基部均有淡蓝色的毛环。头部和腹面被银灰色和灰蓝色细毛。前胸背板光滑,中瘤明显,两侧具尖锐粗大的侧刺突。鞘翅漆黑,基部密布大小不一的颗粒,表面散布15~20个白色斑点,排成不规则5横列。

2.2 星天牛雌雄成虫区别

星天牛雌雄成虫主要通过触角进行区别。首先雄虫触角超过体长1倍,最后一节末端黑褐色。雌虫的触角稍长于体,明显短于雄虫,最后一节末端灰蓝色。其次,触角明显存在阴阳两面。雌虫的触角阴阳两面均一样,皆为黑色与灰蓝色相间,形成黑色与灰蓝色相间的环状结构,且灰蓝色略长、偏白。而雄虫则不然,从触角的正面(上面)看,其触角虽有黑色与灰蓝色相间的结构,只是灰蓝色略短偏蓝,且并不明显,不易区分。从背面看,其触角并不像雌虫那样形成闭合的环形,而是一半黑色一半灰蓝色,从背面看雄虫的触角呈一条黑线贯穿整个触角。通过以上方法可以提高判定的准确率。

2.3 星天牛生活习性

星天牛自交尾后经3~4 d取食补充营养便开始产卵,卵经7~15 d孵化出初孵幼虫。幼虫孵化后先取食卵壳和刻槽内韧皮部被黏液浸渍变色部分,几天后在皮下取食新鲜韧皮部,蛀成不规则扁平蛀道,蛀道内充满虫粪,1个月左右,幼虫向木质部深入2~3 cm后转而向上蛀食坑道,并向外蛀穿形成一个排粪孔,经排粪孔排出黄褐色虫粪和木屑。幼虫从孵化后便开始危害,幼虫期可长达10个月,虫道长20~60 cm,宽0.5~2.0 cm。9月底大部分幼虫转而沿原蛀道向下移动,至蛀入孔再另蛀新蛀道向下部蛀害,此时虫粪多为木屑状。幼虫一般于11月上旬开始越冬,次年恢复活动后,未成熟的幼虫仍继续蛀食危害,成熟后化蛹。幼虫化蛹前紧靠蛀道下端,作一宽大蛹室,并在其顶端向外开一羽化孔,直达表皮为止,再静止不动,头部向上,直立蛹室中化蛹。成虫羽化后在蛹室停留数天,后咬破羽化孔上的表皮或蛹室较薄的一壁,爬出活动(图2)。62239B13-BDF3-4947-BE2F-43C3ED591622

2.4 星天牛发生规律

经室外饲养观察发现,星天牛在武汉地区两年发生1代。以幼虫在被害寄主木质部蛀道内越冬。越冬幼虫于次年3月温度回升后开始活动,4月上旬气温稳定至15 ℃以上时开始化蛹,蛹期25 d左右。5月下旬化蛹基本结束,成虫开始羽化,5月底至6月上旬为成虫羽化高峰期,8月下旬仍有少数成虫羽化,至10月仍可见到成虫活动。成虫羽化后啃食寄主嫩枝皮层补充营养,10~15 d后交配。成虫可多次交配,多次产卵。一般于6月中上旬开始产卵,产卵高峰期在6月下旬至7月中旬,可持续至8月中旬。雌成虫寿命40~60 d,雄成虫30~40 d。卵期7~15 d,幼虫自6月中下旬开始孵化,先在皮层下蛀食,后蛀入木质部,幼虫期长达10个月,至11月上旬越冬(表2)。

2.5 绿色防控技术对星天牛的防治效果

在首义广场和动物园开展绿色防控技术防治星天牛,均取得显著防效(表3)。2018年10月,防前调查显示首义广场内栾树受星天牛危害严重,有虫株率为56.25%,株均虫孔数为2.76个/株。经过1年综合防治后,2019年有虫株率下降至24.80%,株均虫孔数减少为1.35个/株,有虫株率减退率为55.91%,株均虫孔减退率为51.09%。2020年,第2年综合防治完成后,有虫株率降低至4%,株均虫孔数减少为1.25个/株,有虫株率减退率为92.89%,株均虫孔减退率为54.71%,防治效果明显。

2018年10月,防前调查显示武汉动物园内法桐、柳树、栾树受星天牛危害严重,有虫株率为80.28%,株均虫孔数为2.86个/株。经过1年综合防治后,2019年有虫株率下降至57.44%,株均虫孔数减少为1.42个/株,有虫株率减退率为28.45%,株均虫孔减退率为50.35%。经过2年综合防治后,2020年有虫株率下降至25.65%,株均虫孔数减少至0.30个/株,有虫株率减退率为68.05%,株均虫孔减退率为89.51%。防效效果稳定并持续提高,天牛危害得到了有效控制。

3 结论与讨论

明确天牛的发生规律在有效防控天牛类钻蛀性害虫中起着十分关键的作用,是发布预防和防治关键时期及制定科学防治策略的重要基础与信息支撑[15]。绿色防控技术是否能有效控制星天牛的发生与危害取决于能否抓住关键防治时期采取合理的防治措施。因此掌握各虫态的发生规律至关重要。通过监测发现,星天牛在武汉地区悬铃木上一年发生1代,跨2年,成虫羽化高峰期集中在5月下旬~6月上旬,产卵高峰期在6月下旬~7月中旬,幼虫孵化高峰期在7月中下旬。幼虫期长达10个月,至11月上旬越冬。悬铃木星天牛各虫态变化与木麻黄、柑橘星天牛报道一致[16-19]。而陈叶平研究发现星天牛在普陀鹅耳枥上一年发生1代为主,少数为三年发生2代,各虫态变化稍早[20],其他生活习性基本一致。推测可能是由于研究地在舟山群岛,域内属海岛丘陵地貌,气候属北亚热带南缘海洋性季风气候区,年平均温高于武汉地区,星天牛的发育进度受到影响。

天牛类钻蛀性害虫是园林植物害虫中最难防治的一类。本研究在全面掌握星天牛发生规律及为害特点的基础上,将多种防治技术优化配套,在全年不同发育阶段有针对性的采取以释放生物天敌为核心、结合人工掏挖、捕捉等绿色防控措施,辅以必要的无公害药剂灌根等科学用药措施。根据星天牛发生危害程度的不同,制定相应的周年防治技术方案,并且首次明确其防效评价,这在国内尚属首次尝试。研究结果表明,绿色防控技术对星天牛具有较好的控制作用。经过连续2年防治,首义广场星天牛有虫株率减退率达92.89%。动物园在整个防治过程中不采取药剂防治措施,有虫株率减退率为68.05%,虽低于首义广场,但株均虫孔减退率为89.51%,取得了良好的防治效果。

绿色防控技术可有效降低天牛的虫口数量,最大限度减少了高毒化学药剂对城市生态系统的污染破坏,进而维护生态平衡,确保生态安全、健康地发展。在今后天牛防治工作中可加大绿色防控技术的推广应用力度,加强生物防治、物理防治、生态调控等各项符合“绿色植保”理念的技术措施的应用,开展专项防控,实行分区域统防统治,以期产生更大的社会效益和经济效益。

参考文献

[1]魏建荣,赵文霞,张永安.星天牛研究进展[J].植物检疫,2011,25(5):81-85.

[2]张宇凡,王小艺. 星天牛生物防治研究进展[J]. 中国生物防治学报,2019,35(1):34-145.

[3]萧刚柔.中国森林昆虫[M].北京:中国林業出版社,1992.

[4]Macleoda A, Evans H F, Baker R H A. An analysis of pest risk from an Asian longhorn beetle(Anoplophora glabripennis) to hard wood trees in the European community[J]. CropScience, 2002, 21: 635-645.

[5]Vander J, Sinatra G, Roversip F, et al. Evaluation of eradication measures againstAnoplophora chinensis in early stage infestations in Europe[J]. EPPO Bulletin, 2010, 40(2): 176-187.

[6]Haack R A, Herard F, Sun J H, et al. Managing invasive populations of Asian longhorned beetle:a worldwide perspective[J]. Annual Review of Entomology, 2010, 55(1): 521-546.62239B13-BDF3-4947-BE2F-43C3ED591622

[7]林燕春,章富忠,张迁西.星天牛在紫薇上的发生为害观察及其防治技术研究[J].中国植保导刊,2009,29(1):25-27.

[8]揭育泽,徐金柱,秦长生,等.星天牛在红树植物无瓣海桑上的发生规律[J]. 中国森林病虫,2012,31(3):11-13.

[9]黄金水,何学友,叶剑雄,等.星天牛行为及控制技术研究Ⅰ.天牛行为及危害木麻黄规律的研究[J].福建林业科技,2003,30(1):1-6.

[10]徐丽丽,解春霞,郑华英,等.星天牛对寄主树种的选择性行为研究[J]. 江苏林业科技,2020,47(6):37-41.

[11]黄咏槐,钱明惠,黄华毅,等.星天牛防治技术研究进展[J].林业与环境科学,2018,34(4):162-167.

[12]王方晓,洪家宝,程新胜.几种新烟碱类似物杀虫剂对星天牛的防治效果[J].河南农业科学,2015,44(10):100-103.

[13]杜开书,周祖基,杨伟.川硬皮肿腿蜂防治柳树星天牛试验初报[J].安徽农业科学,2006(13):3104-3105.

[14]李孟楼,李有忠,雷琼,杨忠岐.释放花绒寄甲卵对光肩星天牛幼虫的防治效果[J].林业科学,2009,45(4):78-82.

[15]陈青,卢芙萍,卢辉,等.木薯主要地下害虫蛴螬、蔗根锯天牛发生规律与防控技术研究[J].热带作物学报,2012,33(2):332-337.

[16]徐起. 木麻黄害虫星天牛生活习性及防治[J].林业科学研究,1997,10(5):551-555.

[17]李鴻筠,刘浩强,胡军华,等.噻虫啉喷雾对柑橘星天牛的防治效果[J]. 中国南方果树,2020,49(3):29-31.

[18]陈联云.浅谈柑橘星天牛的发生规律及防治措施[J].南方农业,2017,11(29):24,28.

[19]郭伟,高鹏,王锋,等.星天牛和光肩星天牛的发生规律和防治技术[J]. 现代园艺,2016(8):53.

[20] 陈叶平,石磊,陈浩,等.普陀鹅耳枥星天牛发生规律及防治试验[J]. 浙江林业科技,2021, 41(5):62-68.

基金项目:武汉市园林和林业局科研项目(WHGF2021A01)。

作者简介:王志华(1987-),硕士研究生,工程师,主要从事园林和林业有害生物防治及入侵生物学研究,E-mail:wzhlingling@163.com。

*通信作者:董立坤(1979-),硕士研究生,高级工程师,主要从事园林和林业植物病虫害及天敌生物防治研究,E-mail:dlikun@sohu.com。

收稿日期:2022-01-0162239B13-BDF3-4947-BE2F-43C3ED591622