山东省典型地区盐碱地分布、治理模式研究及效益分析

李申,毕梅祯,王建丽,孙胜卓,孙丰刚

山东省典型地区盐碱地分布、治理模式研究及效益分析

李申1*,毕梅祯1,王建丽2,孙胜卓1,孙丰刚2

1. 山东省国土空间生态修复中心, 山东 济南 250014 2. 山东农业大学信息科学与工程学院, 山东 泰安 271018

为探讨盐碱地治理利用方向,针对山东省典型地区,利用遥感影像及变更调查资料,分析研究了典型地区盐碱地分布现状,介绍了“上农下渔”、暗管排盐两种治理模式,结合高程、坡度、土壤类型、土壤侵蚀数据,进一步研究其空间分布和结构变化。以不同治理模式下东营市河口区10个土壤理化性质改良指标作为数据来源,采用主成分分析法对三个深度的四组治理模式进行动态监测和综合评价,结果表明两种治理方式均能够改善土壤理化性质,达到较好的治理效果。在此基础上,针对盐碱地与其它土地利用类型转换情况和变化趋势进行分析,重点阐述了盐碱地开发利用为耕地后潜在经济社会效益。最后针对生态文明建设要求下盐碱地开发治理提出了相关建议。

盐碱地; 空间分布; 治理模式

盐碱地是重要的自然资源,全球广泛分布,我国是盐碱地大国,盐碱地面积位居世界第三,主要分布在我国东北平原、西北干旱区、东部沿海地区和黄淮海平原[1]。2021年中共中央、国务院印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》[2]明确:深入实施盐碱地治理等重大工程,确保在2025年前黄河流域生态保护和高质量发展取得明显进展。以国家战略为引领,科学谋划盐碱地治理与开发,对全面提升黄河下游生态系统质量和稳定性,促进生态保护和经济社会高质量发展具有重要意义。

1 研究区域概况

黄河在山东入海,每年造陆达2千多hm2。黄河下游区域位于华北平原,地势低平,河行地上,地下水较浅,经过蒸发作用后,加之海水侵袭就形成了盐碱地。目前全省有60余万hm2盐碱地,其中还有20多万hm2盐碱荒地[3],主要分布在东营等4个市,尤其集中在东营、滨州二市,是山东独有的土地后备资源。多年来以补充耕地为目标的盐碱地治理持续开展,大量盐碱地被治理作为耕地利用[4],为全省经济社会发展提供了必要的要素支撑。为更好适应生态文明建设,亟须对山东省典型地区盐碱地分布、利用及治理进行系统分析与评价,以期为黄河下游生态保护和高质量发展提供科学依据。

2 盐碱地分布情况及典型治理模式

2.1 数据来源

基础数据来源于第二次全国土壤普查数据,研究区近年遥感影像及变更调查资料,统计年鉴等。

2.2 盐碱地分布情况

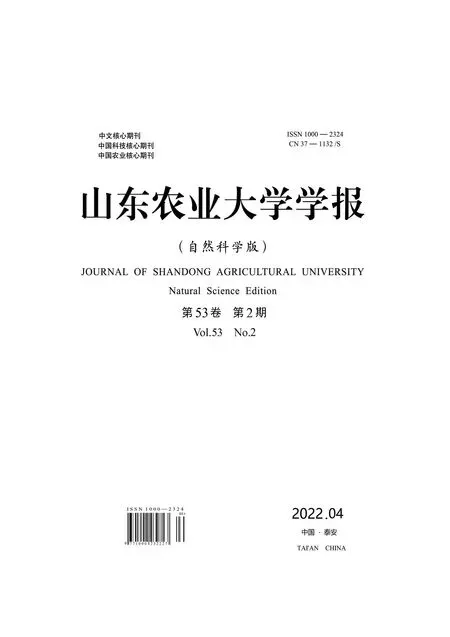

利用山东省典型地区盐碱地遥感影像资料,对盐碱地空间分布和变异情况进行分析,主要对东营、滨州、潍坊及德州4个市35个县(市、区)盐碱地集中分布地区进行研究,覆盖面积达4.39×106hm2,研究对象是盐碱地和盐田(仍按二调分类标准,盐田属采矿用地),得到研究区盐碱地和盐田空间分布,如图1所示。

图 1 研究区盐碱地和盐田分布情况

2.3 典型治理模式

国外对盐碱地治理开展了大量研究,并取得了较好效果[5]。研究区在充分借鉴国内外盐碱地治理成效基础上,结合实际采用了“上农下渔”、暗管排盐等具代表性的治理模式,两种模式的基本原理都是遵循“盐随水来,盐随水去”的水盐运动规律,通过降低田块地下水位抑制土壤盐分在表层聚集以治理盐碱地。

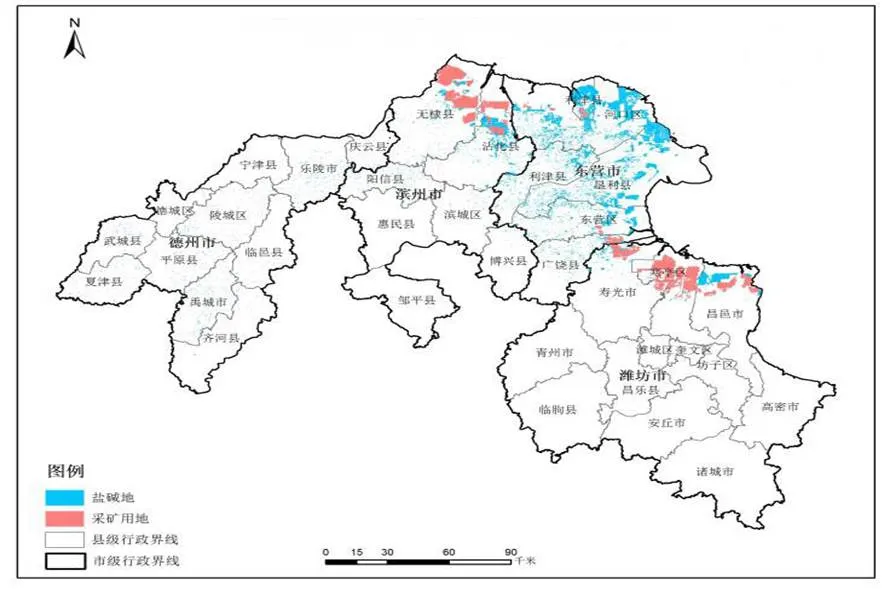

2.3.1 “上农下渔”模式“上农下渔”是一种由池塘、台田、沟渠共同构成的立体生态农业模式。通过“明沟排盐”和“高台田低池塘”两种措施达到改良盐碱地目的,在研究区“442”模式应用最为广泛,即以10 hm2盐碱地为1个开发单元,由池塘和台田组成4 hm2池塘、4 hm2台田、2 hm2沟渠道路,如图2所示。开发后,台田面积占总面积的40%,水面占40%,坡沟占20%[6]。上部台田进行农业种植,下部池塘进行水产养殖,适用于地势低洼和地下水位较高的盐碱地区[7]。

图2 “上农下渔”盐碱地治理模式

该模式增加了耕作层与地下潜水层相对距离以抑制盐渍化,渔农结合,改善生态环境,可较好解决盐碱问题。但该模式投资大,坡面易滑坡和淤积,维护成本较高;且黄河下游淡水资源短缺,枯水期坑塘含盐量增加会造成鱼类死亡,受水资源限制,大面积推广受到一定制约。

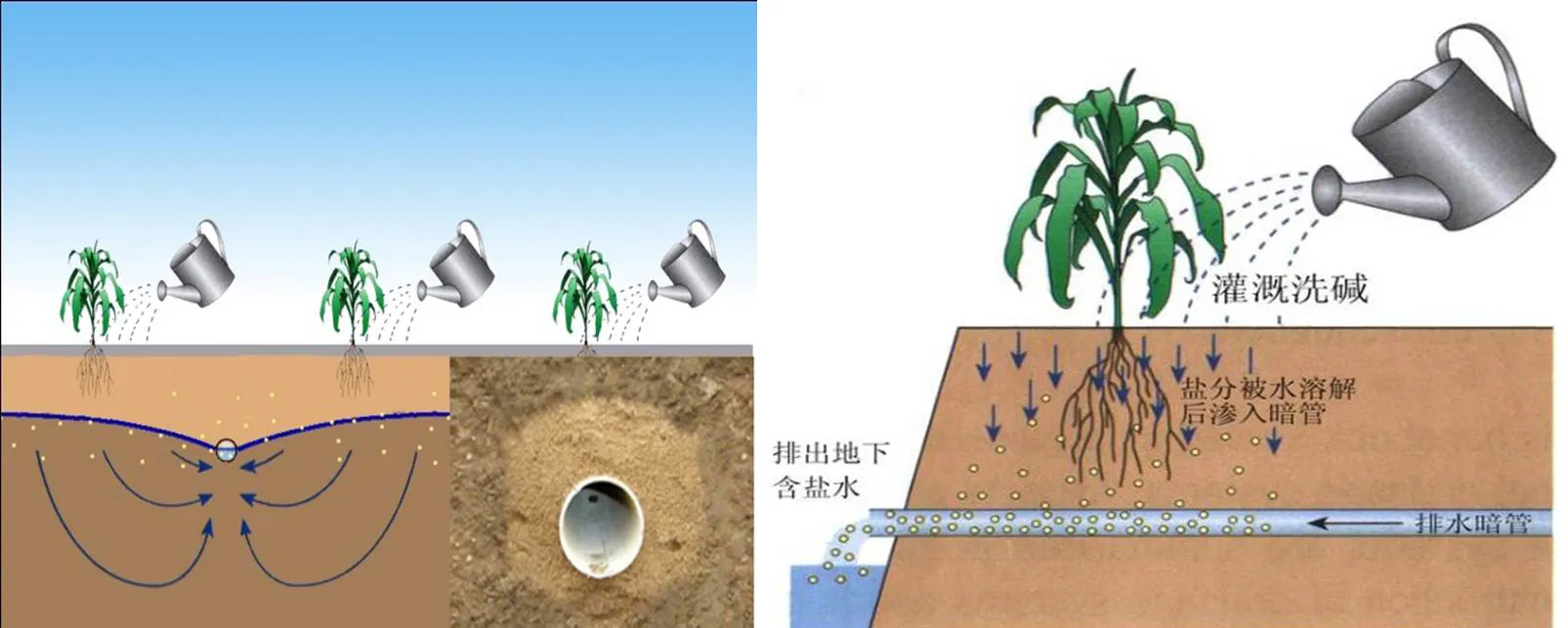

2.3.2 暗管排盐模式该模式最早从全球围海造地最发达的国家---荷兰引入,根据研究区当地土壤环境条件发展而来。其工作原理是将融解的土壤盐分渗入地下的水体,然后通过埋设的管道排走,从而有效降低地下水位和土壤含盐量[8],如图3所示。

图3 暗管排盐技术原理示意图

暗管排盐在节水节地,提高耕地质量,促进土地集约利用方面具有良好的应用前景[9],具有出地率高、经济效益显著、节水潜力大、降盐效果好的特点,有效提高了耕地的质量。调查显示,治理后,几乎绝产的重盐碱地可在1-2年内迅速脱盐,出苗率由原来的4成增至8成,接近中产水平。治理3年后,耕作层含盐量由10~30‰降为3~4‰,接近高产田水平。但暗管管壁堵塞、腐蚀老化等情况需要及时监测,定期清淤维护非常必要。

图4 研究区高程、坡度、土壤类型、土壤侵蚀空间分布图

3 结果与分析

3.1 盐碱地空间分布分析

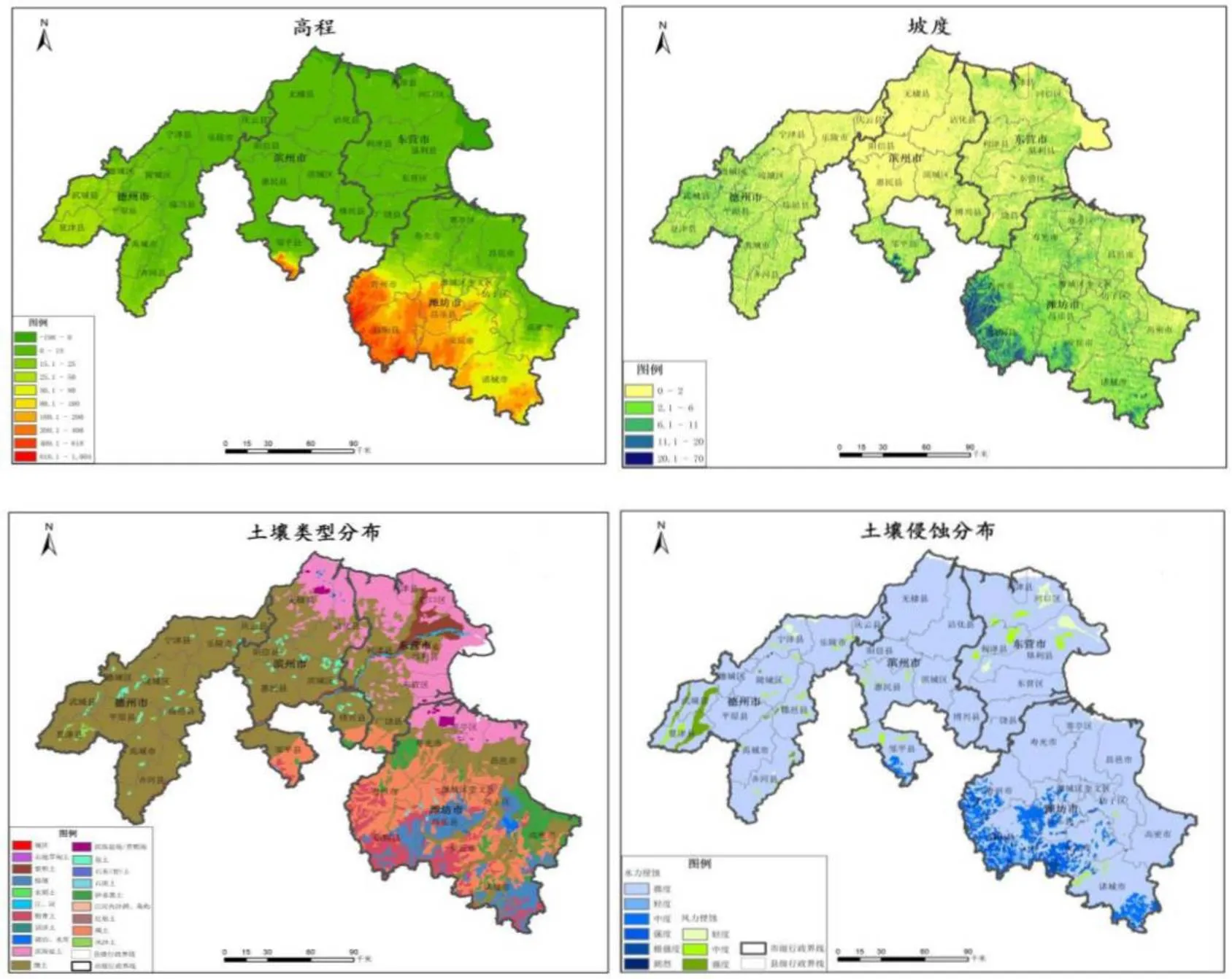

3.1.1 叠加分析利用数字高程模型(Digital Elevation Model 简称DEM),将研究区盐碱地、盐田空间分布与高程、坡度、土壤类型、土壤侵蚀数据进行叠加分析,可以得到研究区盐碱地分布,如图4所示。

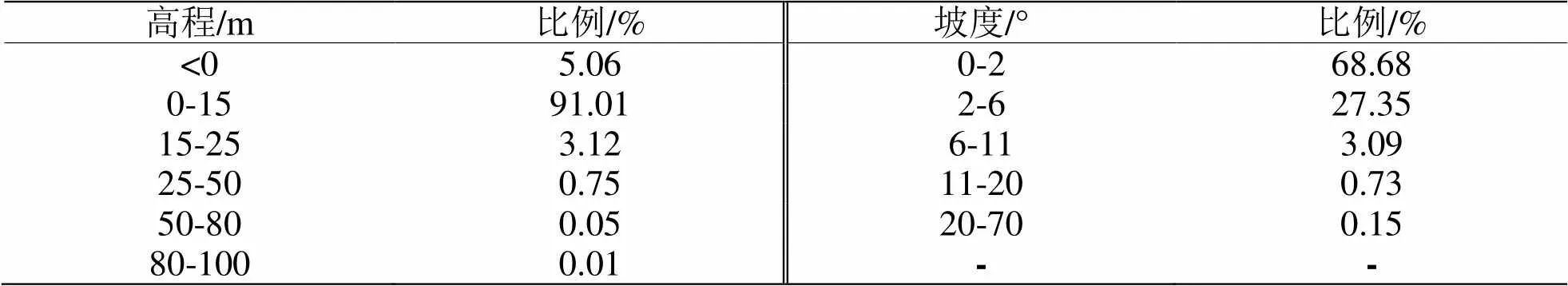

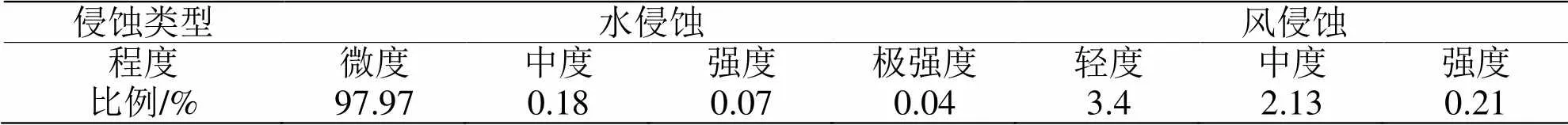

对空间分布信息进行统计分析,可得到研究区盐碱地分布情况(见表1~3):盐碱地和盐田绝大部分位于海拔0~15 m的地区;坡度多在0~6°之间,大多地势平缓,坡度较小。土壤类型方面,盐碱地以滨海盐土为主,占盐碱地68.18%,其次是潮土(占21.10%)。成因主要是由于海拔较低,地下水埋藏浅且矿化程度高,温带季风气候蒸发作用强,使得地下水侵蚀盐分升至地表,导致土壤含盐量较高。

表 1 研究区盐碱地高程及坡度

表2 研究区盐碱地土壤类型及比例

表3 研究区盐碱地土壤侵蚀类型及比例

3.1.2 盐碱化土地分布及结构变化分析将盐碱化土地数据进行统计分析,得到2010年以来研究区盐碱地和盐田的变化分布情况,见表4和图5。

表 4 2010-2020年研究区盐碱地对比

图5 2010-2020年研究区盐碱化土地对比图

通过以上对比图和统计情况可以明显看出,研究区盐碱地在10年间减少了42 387.67 hm2,平均每年减少4 238.7 hm2,但盐碱地斑块数由22 057增加到28 910,增加了31%,平均每年增加3.1%。斑块的平均面积从8.79 hm2减小到5.25 hm2,说明新增盐碱地的斑块面积较小,且破碎程度增加。盐田在2010-2020年间减少2448.77 hm2,平均每年减少244.87 hm2,同时盐田斑块数由263减少到218,减少了17.1%,斑块的平均面积从328.10 hm2增加到384.59 hm2,斑块有扩大合并的趋势,说明原有盐田的利用基本稳定。

3.2 不同治理模式动态监测研究

为进一步研究盐碱地典型治理模式治理效果,选择盐碱地占比较大、治理模式具有代表性的东营市河口区为试验田区。

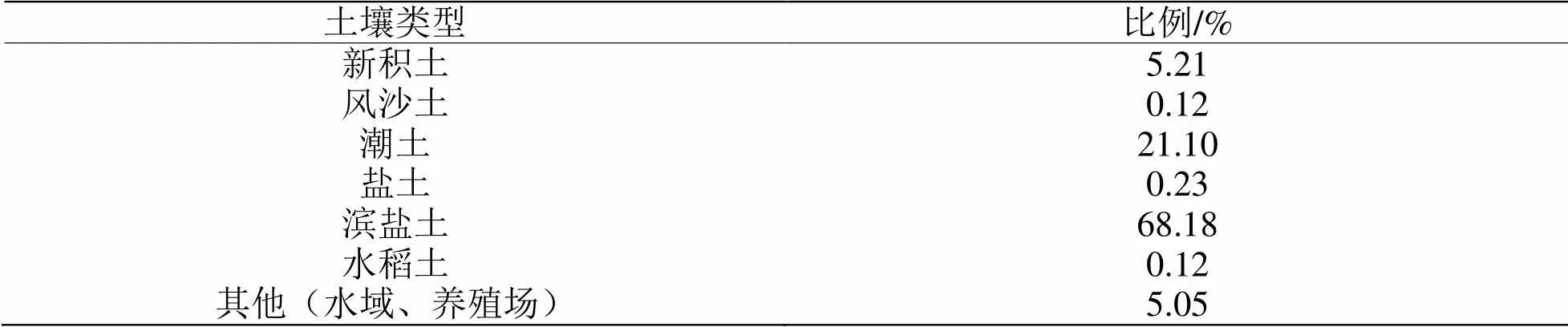

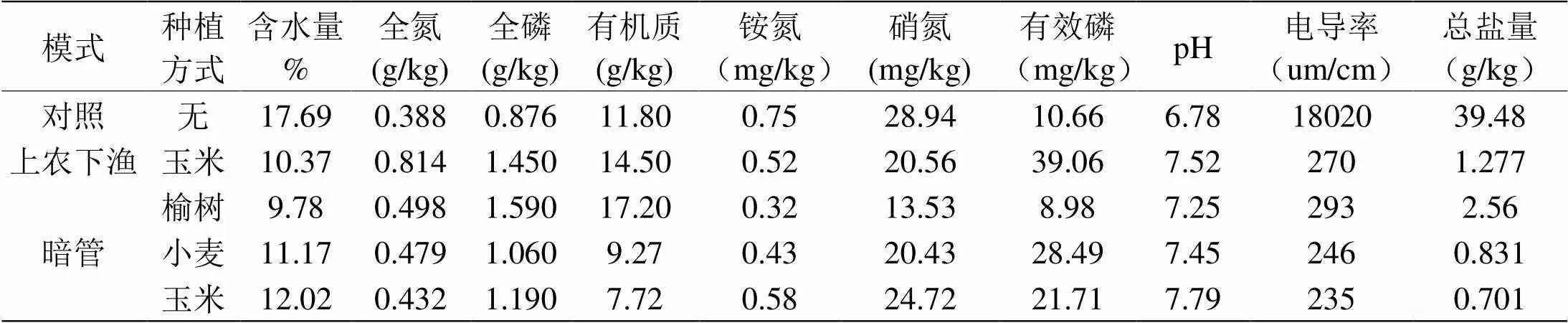

3.2.1 耕作层土壤理化性质分析针对“上农下渔”和暗管排盐两种典型治理方式,选取未改良地块和治理后种植玉米、小麦、榆树地块,分别对土壤理化特性及水盐平衡进行取样化验和动态监测,并对其进行客观、科学的评价,所得结果如表5所示。

表 5 盐碱地耕作层土壤理化性质

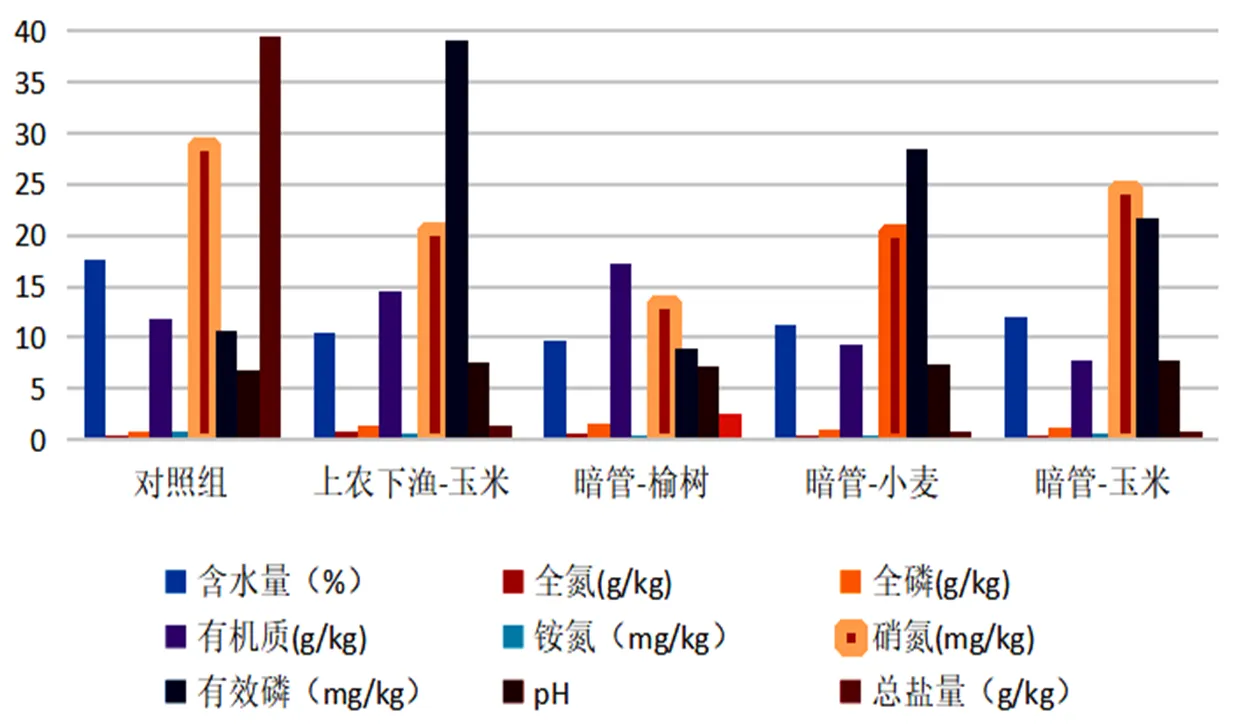

对表5中的盐碱地耕作层土壤理化性质各指标含量进行数据整理,以树状图的形式将其呈现,得树状图(图6)。

图6 盐碱地土壤理化性质相关指标含量变化

由图6可知,两种治理模式都使得盐碱地含水量、含盐量明显降低,氮、磷、有机质得到有效提高;土壤pH值达到7.5-8.5,符合当地的耕作需求。从土壤养分来看,暗管排盐全氮、全磷和有机质缓效养分含量较低,这是因为暗管排盐为近年整治地块,之前为重度盐碱荒地,植被量少,土壤积聚缓效养分含量较少,经过改造后一直用作耕地,缓效养分消耗较大;而速效养分(铵氮、硝氮)含量相对较高,这是由于土壤缓效养分较少,施加大量复合肥料,增加了速效养分含量。

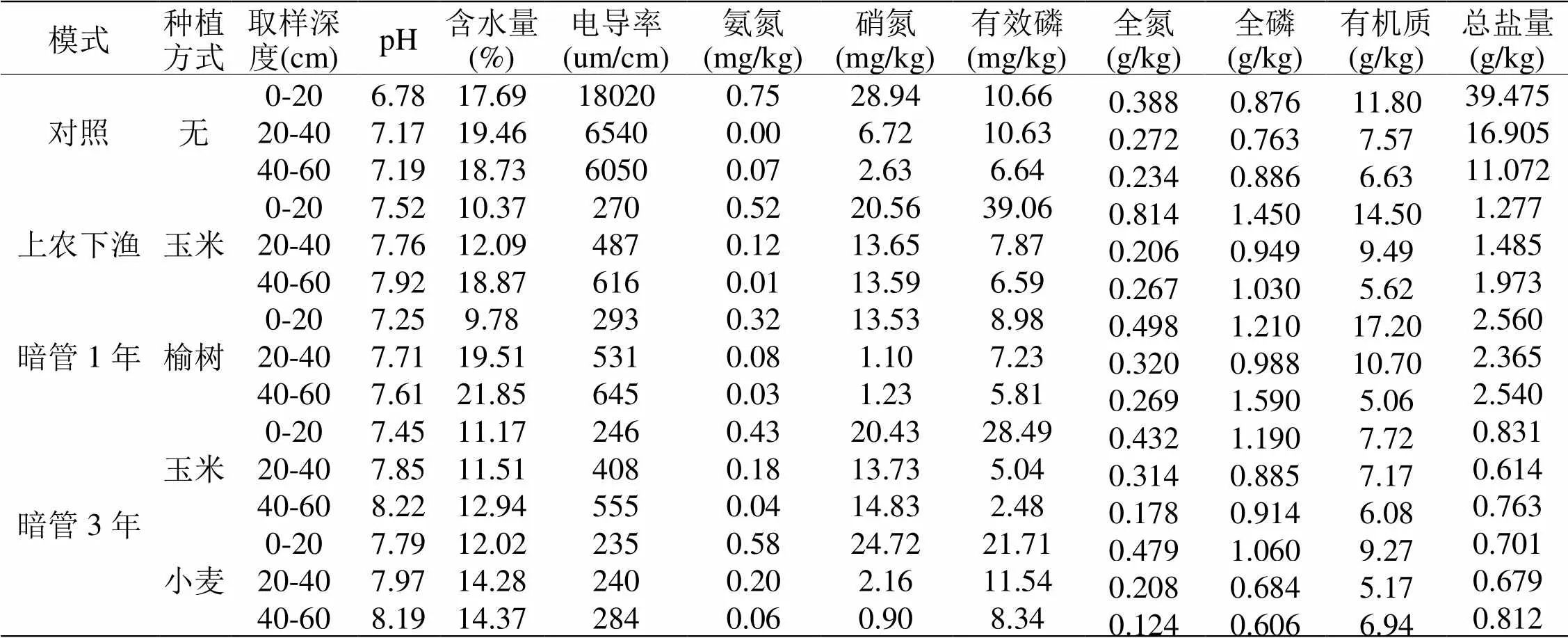

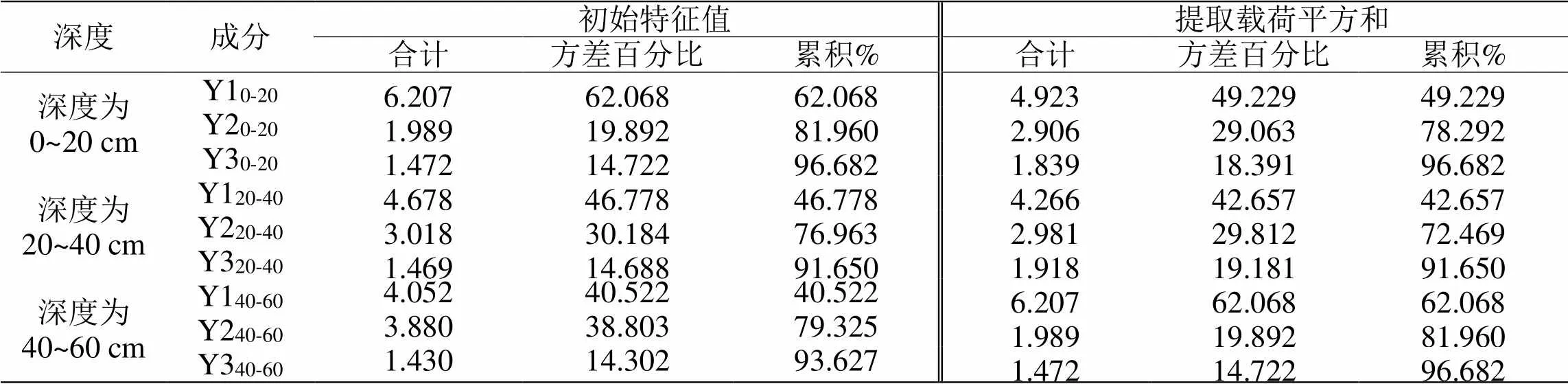

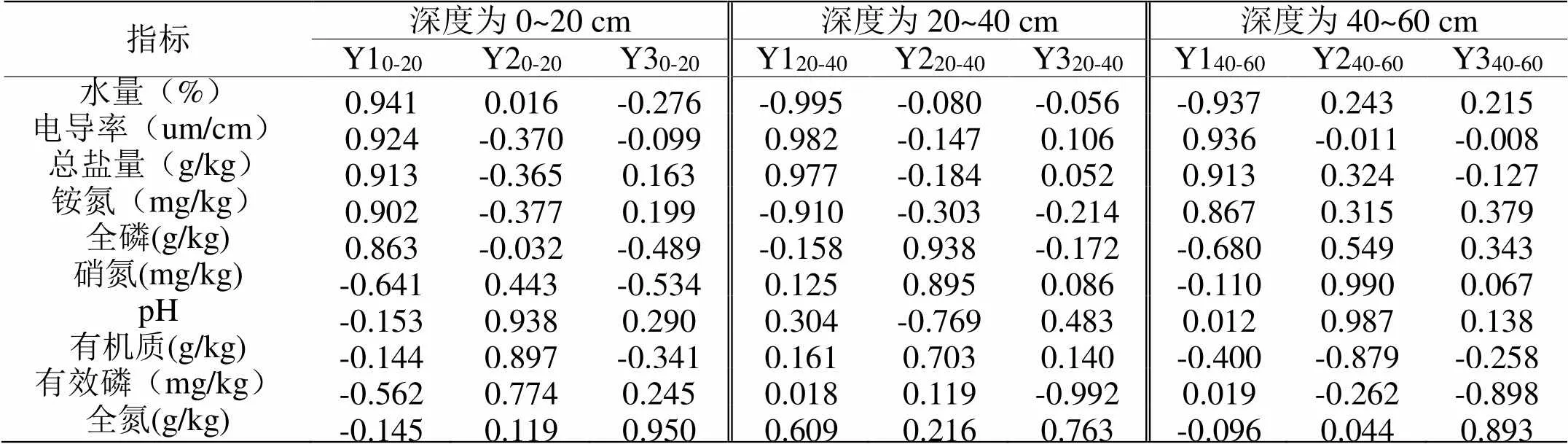

3.2.2 土壤理化性质垂向变化规律选择从地表起深度0~20 cm、20~40 cm、40~60 cm的土壤进行取样分析,结果如表6所示。经相关性分析可知,土壤各项理化性质之间存在相关性,采用单一指标或几个指标对土壤改善效果进行评价不够全面,为全面分析10种指标对其改善效果的影响,通过正交变换将指标转化为三个新的综合变量,因三个深度的主成分累积均处于90%(见表7),所以采用主成分分析方法可行[10]。

表 6 土壤理化性质垂向变化规律

表 7 总方差解释

从表7可以看出,三个深度所对应的特征值大于1的主成分累积可解释总方差的96.682%,91.650%、96.682%,因此,提取前三个主成分分别为Y10-20、Y20-20、Y30-20、Y120-40、Y220-40、Y320-40、Y140-60、Y240-60、Y340-60,所选择的三个主成分作为治理效果的评价指标,能够较好的反映出土壤理化性质的原始信息。

表 8 成分矩阵

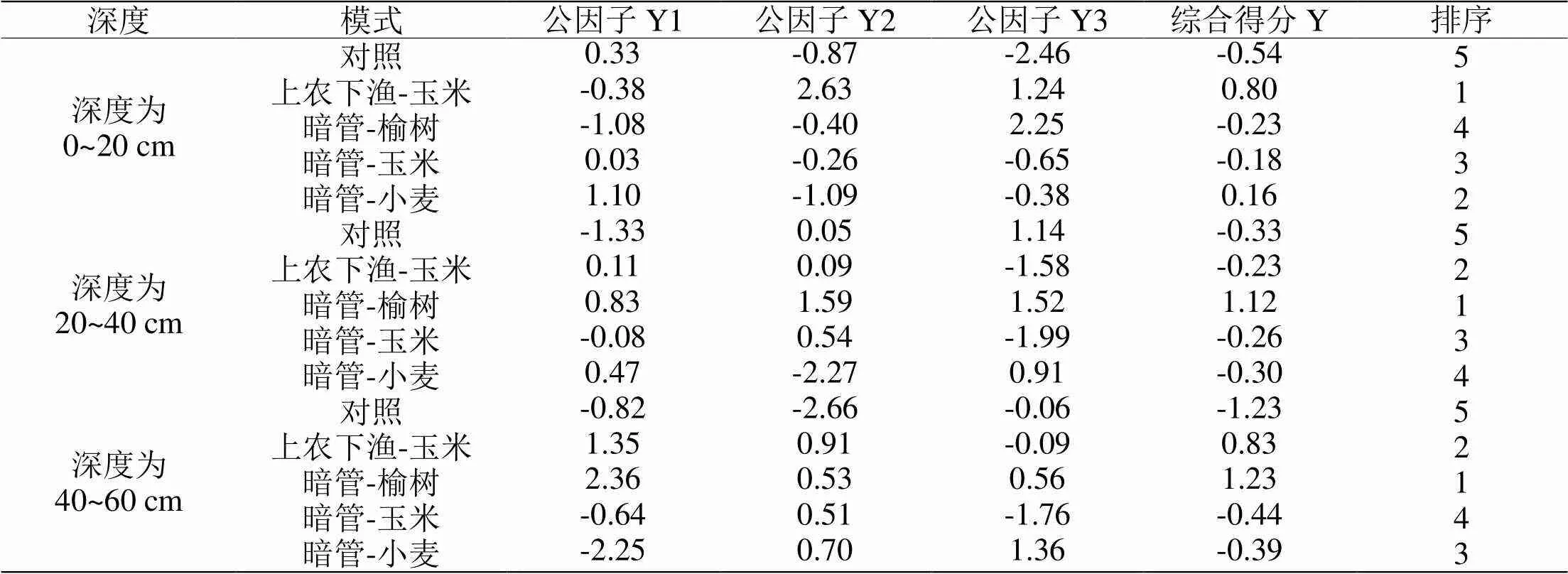

结合表8成分矩阵中各指标在不同成分中的影响系数、各主成分系数和主成分贡献率大小,运用公式(1)(2)(3)得出不同深度下采用不同模式的治理效果综合得分(表9)。

0-20=0.4293×10-20+0.2906×20-20+0.1839×30-20(1)

20-40=0.4266×120-40+0.2981×220-40+0.1918×320-40(2)

40-60=0.6207×140-60+0.1989×240-60+0.1472×340-60(3)

由表9可知,深度0~20 cm时,各模式综合排序为:上农下渔-玉米>暗管3年-小麦>暗管3年-玉米>暗管1年-榆树>对照组;深度20~40 cm时,各模式综合排序为:暗管1年-榆树>上农下渔-玉米>暗管3年-玉米>暗管3年-小麦>对照组;深度40~60 cm时,各模式综合排序为:暗管1年-榆树>上农下渔-玉米>暗管3年-小麦>暗管3年-玉米>对照组,四组治理方式的综合得分均高于对照组,说明2种治理方式都具有改良盐分等土壤理化性质、提升养分的作用。

表 9 因子得分和最终得分

可见,上农下渔的治理方式对耕层(0~20 cm)的改良效果比非耕层(20~60 cm)好,因玉米生长于耕层(0~20 cm),故选用上农下渔的方式改良效果较好;因榆树扎根于非耕层(20~60 cm),故选用暗管排盐的方式能有效改善土壤肥力。

3.3 盐碱地转化与利用效益分析

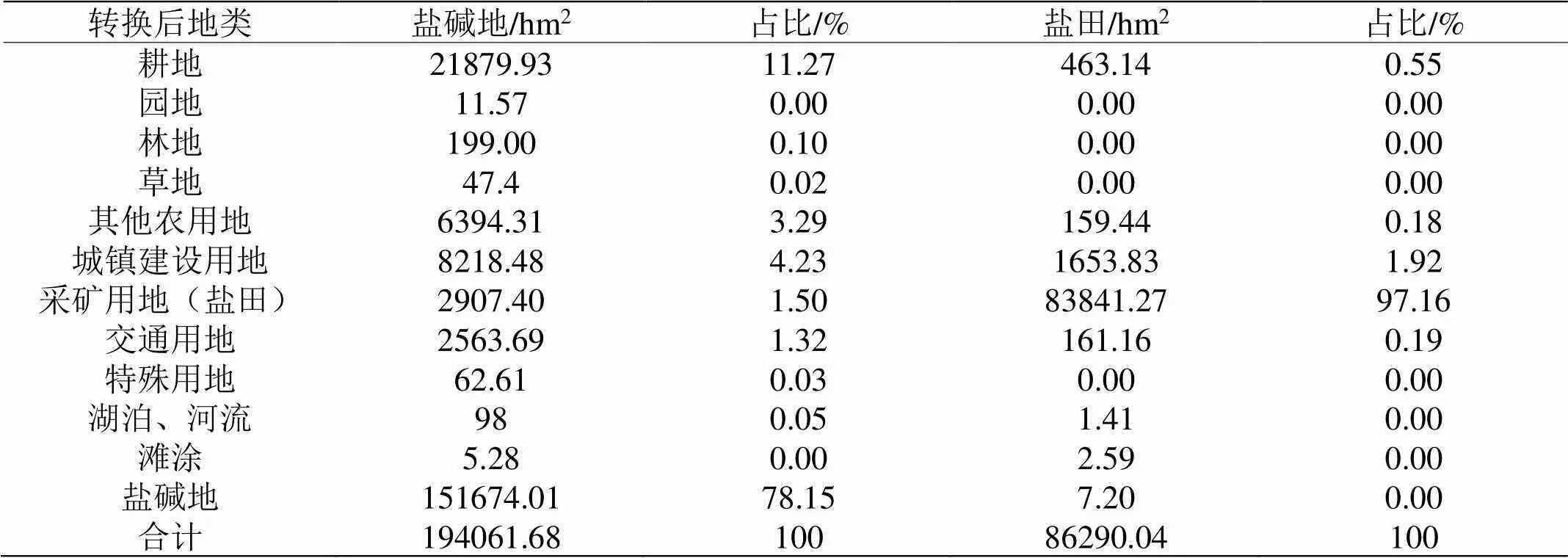

3.3.1 转化类型分析盐碱地作为重要的后备资源,一直是山东省挖掘土地利用潜力的重要途径,同时盐碱地变化也与沿海滩涂、沼泽地、水面区域等水文过程关系密切,这些土地利用类型与盐碱地、盐田相互转换较多。通过分析研究区土地利用变化情况,得到近年来研究区盐碱地与其它土地利用类型转换矩阵,见表10。

表 10 研究区盐碱地、盐田与其他土地利用类型转换矩阵

就盐碱地转换为其他土地利用类型看,最主要的是通过治理后将盐碱地转换为耕地,占比为11.27%,其次为转换为城镇建设用地,占4.23%,还有少量转变为其他农用地。盐田绝大多数仍保持现状,最主要转换类型是转为城镇建设用地,占比为1.92%。此外,还有少部分的盐碱地和盐田之间的相互转换以及盐田向湖泊、河流、滩涂等水域的转换。总体来看,研究区盐碱地、盐田在近年来得到有效治理,在向非盐碱地转化以及盐碱化程度减轻方面,取得了一定进展和成效。

3.3.2 效益分析山东省典型地区最主要的盐碱地治理方式是通过“上农下渔”和暗管排盐两种方式将盐碱地开发利用为耕地,这种方式符合当前将具备开发利用条件的盐碱地作为主要后备来源开发为耕地的要求,对于保障粮食安全、发挥禀赋优势、优化用地结构、合理配置资源具有重大意义。

(1)产能效益。按照治理前后,新增耕地平均利用等别达到9等地[11],产能提高10500kg/hm2[12];提质改造盐碱类耕地按提高1个等别,产能提高1500kg/hm2。预计可增加粮食产能数10亿kg。

(2)种植效益。依据山东省一年两熟标准耕作制度及“冬小麦-夏玉米”指定作物,参照当年最低收购加权价格约2.7元/kg,新增耕地可增加经济效益约28500元/hm2,提质改造的盐碱类耕地可增加经济效益约4050元/hm2,若全省盐碱地及盐碱荒地均得到有效治理,潜在种植效益可达数十亿元。

(3)指标效益。若将盐碱地治理后的新增耕地纳入补充耕地范畴,产生的耕地占补平衡指标按270万元/hm2省内流转;盐田整理后作为建设用地指标,产生的节余指标按750万元/hm2省内流转。预计全省每年产生指标收益百亿以上。

(4)配置效益。将盐碱地进行整理、复垦、开发,形成的土地资源要素在全省层面进行配置,对于支持全省重点城市发展,如济南加快建设国家中心城市、高水平建设新旧动能转换起步区,青岛加快建设全球海洋中心城市、增强开放门户枢纽效应具有战略意义。

4 结论与建议

(1)研究结果表明“上农下渔”和暗管排盐2种治理方式均可满足种植条件,在降低土壤pH值和盐分的同时,土壤有效磷、有机质等指标含量也得到提高,说明两种治理方式都值得进行推广使用。通过主成分分析法对4组治理方式的土壤理化性质进行综合评价,结果表明:在耕作层(0~20 cm)种植作物时,上农下渔的改良效果比暗管排盐好一些;在非耕层(20~60 cm)种植树木时,选取暗管排盐的治理方式可有效的改善土壤肥力,用于林网建设的同时,也对盐碱地起到一定程度改良作用。随着治理方式投入时间的推移,盐碱地的改善效果将更加显著。

(2)盐碱地治理将产生良好的种植、经济和社会效益,并对于优化用地结构、统筹发展空间具有重大意义。在注重经济利益和当下效益的同时,针对黄河下游盐碱地综合利用,应坚持尊重自然,生态优先,充分考虑既有的生态平衡;坚持耕地保护,着力加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护[13];坚持多措并举,设立盐碱地综合开发示范基地,进一步探索“微生物+种质资源+工程治理”复合修复治理模式,推动由治理盐碱地适应作物向选育耐盐碱植物适应盐碱地转变,以期实现对盐碱地永久保护和永续利用。

[1] 邵风云.邯郸市盐碱地利用现状及改良措施[J].现代农业科技,2013(24):252-253

[2] 王中建,薛亮.《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》印发[J].资源导刊,2021(10):6

[3] 董红云,朱振林,李新华,等.山东省盐碱地分布、改良利用现状与治理成效潜力分析[J].山东农业科学,2017,49(5):134-139

[4] 高明秀,吴姝璇.资源环境约束下黄河三角洲盐碱地农业绿色发展对策[J].中国人口‧资源与环境,2018,28(7):60-63

[5] Stein S, Yechieli Y, Shalev E,The effect of pumping saline groundwater for desalination on the fresh-saline water interface dynamics [J]. Water Research, 2019,156(1):46-57

[6] 张晓敏.黄河三角洲荒碱地“上农下渔”开发模式探索[J].河北农业科学,2008,12(6):116-117

[7] 宋绍宪.黄河三角洲重盐碱地生态开发模式分析[D].青岛:中国石油大学(华东),2009

[8] 李恩辉.暗管改碱技术要点及应用前景分析[J].中国科技信息,2011(10):142,153

[9] 刘文龙,罗纨,贾中华,等.黄河三角洲暗管排水的综合效果评价[J].干旱地区农业研究,2013,31(2):122-126

[10] 王梓默,林士杰,张大伟,等.吉林省西部盐碱地5种林分类型土壤改良效果研究[J].中国农学通报,2021,37(15):55-62

[11] 国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会.农用地质量分等规程GB/T 28407-2012[S].北京:中国标准出 版社,2012

[12] 国土资源部.关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知[J].四川农业科技,2018(3):42

[13] 国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于印发《第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作方案》的通 知[J].自然资源通讯,2020(18):17-19

Analysis on Distribution, Management Mode and Benefit of Saline-Alkali Land in Typical Areas of Shandong Province

LI Shen1*, BI Mei-zhen1, WANG Jian-li2, SUN Sheng-zhuo1, SUN Feng-gang2

1.250014,2.271018,

In order to explore the management direction of the typical saline-alkali land in Shandong province, this paper firstly analyzed the current spatial distribution situation of the typical saline-alkali land area, by utilizing the remote sensing images and survey data. Then two management modes, i.e., "Agriculture (top)-fishery (bottom)” and salt drainage by hidden pipes are introduced. Combined with the elevation, slope, soil type, and soil erosion data, the spatial distribution and structure change are further studied. Specially, this paper takes ten properties as the improvement indexes to measure the effect of different management modes for Hekou District, Dongying city, where the principal component analysis (PCA) was used to dynamically monitor and comprehensively evaluate the four governance modes combination from three aspects. The results showed that the two governance modes could improve the soil physical and chemical properties and achieve better management effects. On this basis, the paper analyzed the conversion situation and changing trend of saline-alkali land and other types of land, and expounds the potential economic and social benefits after the development and utilization of saline-alkali land into arable land. Finally, the paper puts forward some suggestions on the development and governance of saline-alkali land under the requirement of ecological civilization construction.

Saline-alkali land; spatialdistribution; governance mode

F301

A

1000-2324(2022)02-0302-08

10.3969/j.issn.1000-2324.2022.02.018

2021-10-14

2021-11-25

山东省重点研发计划项目(2019GNC106106);山东省自然科学基金面上项目(ZR2019MF026)

李申(1980-),男,硕士研究生,高级经济师,研究方向:土地经济学,国土综合整治.E-mail:10403491@qq.com

Author for correspondence. E-mail:10403491@qq.com