城市公共文明形象对节事忠诚度的影响

王晓敏,张少华

(广东工业大学 经济与贸易学院,广东 广州 510520)

节事活动能够有效增强城市文化影响力和辐射力,成为发展最快的旅游吸引物之一①②。政府、企业、居民等多个主体积极参与到节事的开发和管理过程中,节事成为深受游客喜欢的消费品,如何提高节事的吸引力成为企业和学者关注的话题。如有学者提出,节事资源应有序开发,要分析游客节事吸引力感知维度等。但节事吸引力不仅取决于自身发展,与所在的城市形象也相关。目前国家大力倡导建设文明城市,推进经济社会可持续发展③;全国文明城市成为含金量最高的城市品牌④。本文以广州国际灯光节为例,分析节事感知价值、公共文明形象对游客忠诚度的影响,结论对提高城市节事活动吸引力,改善和提升城市形象等具有借鉴意义。

一、概念分析及研究假设

游客忠诚度是学术界关注的热点之一,它是旅游者对特定旅游目的地或旅游产品情感方面的偏好及行为选择倾向。现有研究表明,游客景区忠诚度受游憩空间感知、舆论评价、景区标识牌解说、安全感知、信任度、情绪体验等因素影响。游客忠诚度与感知价值密切相关,学者认为感知价值是顾客在购买和消费商品或服务过程中利得和利失对比的结果。对于感知价值评价维度,学者认为它包括认知性价值、情感性价值、社会性价值、货币价格、行为成本、享乐价值等。

作为旅游吸引物,节事旅游者的动机包括体验文化差异、感受美好生活、寻求集体记忆和活动参与等⑤。学者对节事的感知价值维度进行了分析,认为它包括文化认知价值、享乐价值、社交价值、服务价值、经济便利价值、情境价值和功能价值等⑥⑦。现有研究表明,节事质量影响游客的感知价值及体验⑧⑨,最终影响游客的行为意向,如节事感知价值影响游客展示意向、再次到访、口碑推荐等。基于这些分析,本文认为节事感知价值是游客对节事活动质量的主观评价。作为理性消费者,当游客认为收获大于成本时,游客忠诚度增加,因此本文提出如下假设:

H1:游客节事感知价值对忠诚度有显著正向影响。

现代公共文明是城市环境面貌、公共秩序状况、社会服务水平、城市文明风尚的综合反映⑩。随着公共空间不断扩大,居民在公共空间和公共生活中的行为越来越受到关注,影响了游客对城市形象的整体判断⑪。学者对城市公共文明建设提出了系列对策,如要从中华优秀传统文化中汲取营养,将礼文化纳入制度体系⑫。开展耻感教育,培育公民耻感意识,严惩可耻行为⑬。市民公共文明行为规范体系要突出礼仪、环境、秩序、服务等⑭。学者认为,公民的公共素养是个人长期形成的习惯,需加强习惯的训练⑮,推动公共文明建设要从个体理性向公共理性发展⑯。

本文认为,节事活动的举办须依托特定的城市,游客一次完整的旅游体验由公共文明形象感知结果与节事感知价值共同构成。根据心理学晕轮效应,游客对公共文明形象评价较好时,节事感知价值对忠诚度的影响作用可能增强⑰,因此本文提出以下假设:

H2:公共文明形象在游客节事感知价值与忠诚度之间具有调节作用。

基于上述分析,本文得出以下研究模型(见图1):

二、案例选择、问卷设计及收集

广州是第一批国家历史文化名城,同时也是 “全国文明城市” 。作为世界上著名的三大灯光节之一,广州国际灯光节已经举办10届。灯光节巧妙利用光束自由变换,运用不同的光影艺术呈现城市文化特征。为了更多地获取符合要求的研究样本,本文采用虚拟情境的方法设计问卷⑱。即参考广州国际灯光节官网介绍,在问卷首页详细介绍本届灯光节的活动及内容,然后让调研对象思考对该活动是否有兴趣,对节事感知价值做出判断,最终结合对广州公共文明形象的评价回答是否愿意再次参与等。

对于感知价值量表,本文借鉴汪子文等的研究成果⑲,选取 “认知价值” “情感价值” (由于部分调查者可能未实际参观过该节事,因此不包含 “成本感知” 这一维度)。对于公共文明形象测量量表,本文参考 “中央文明委” 发布的《全国文明城市(地级以上)测评体系》,包括公共秩序和公共环境两个方面(见表1)。对于忠诚度的测量,本文参考李文兵的研究结果⑳。

问卷选项均采用5级李克特量表进行测量(1表示 “非常不同意” ,2表示 “不同意” ,3表示 “一般” ,4表示 “同意” ,5表示 “非常同意” )。研究人员从2021年3月21日到3月28日,通过QQ、微信群等发放及回收问卷,共回收问卷369份,剔除作答选项不全或作答时间少于30秒的44份问卷,有效问卷为325份,有效问卷率为88.08%。运用SPSS19.0软件对被调查者进行人口统计特征分析,被调查者男性占51.7%,女性占48.3%;18—25岁占比44.3%,31—40占比21.5%;学历以大专和本科学历为主,共占55.8%,高中及中专占比28.9%;广州本地游客占比28.3%,省内非广州游客占比48.3%。

表1潜变量测量题项

三、感知价值、公共文明形象对忠诚度的影响

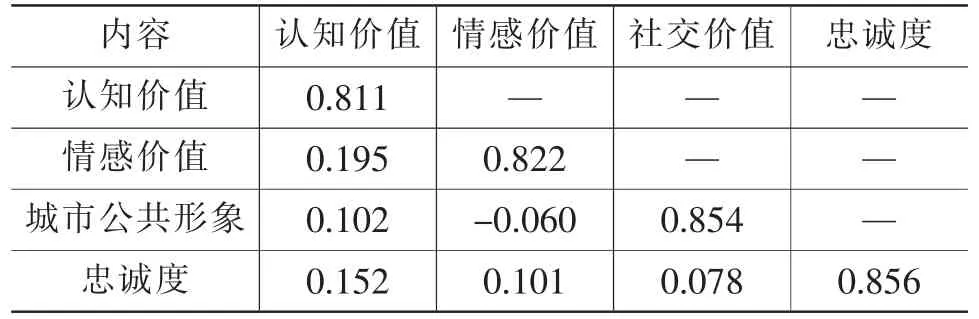

对量表进行信度与效度分析,结果表明:感知价值、公共文明形象和忠诚度三个因子的Cronbach’s a系数分别是0.797,0.833和0.890,均接近或高于0.8。对量表进行验证性因子分析,模型适配度指标如下:χ2/df=1.221,TLI=0.993,CFI=0.995,RMR=0.037,RMSEA=0.026,各指标均达到了适配要求。分析结果表明,所有因子负荷量均达到显著水平(p<0.01);所有潜变量的AVE值均高于0.5,且各因子的CR值也高于0.7(见表2),说明潜变量的聚合效度较好。

表2潜变量聚合效度分析

在表2的基础上进行效度分析,各潜变量AVE值如表3。

根据研究假设,本文将感知价值作为自变量(由认知价值和情感价值两个维度指标得分加总求平均计算);忠诚度作为因变量;公共文明形象作为调节变量;对自变量和调节变量进行去中心化处理后计算乘积项,模型分析结果见表4。模型多重共线性检验表明,VIF最大值为1.047,趋向于1,说明变量间多重共线性弱。模型D-W值为1.981,趋向于2,表明残差序列无自相关。分析结果表明(见表4):当模型中仅包含感知价值一个自变量时,模型判定系数为2.2%(模型1)。加入公共文明形象变量后(模型2),模型解释度提高0.5%,模型解释度未显著改善(p=0.185,大于0.05)。加入感知价值与公共文明形象乘积项(模型3),模型解释度也未显著提高(p=0.801,大于0.05)。在模型1中,感知价值对忠诚度的影响系数为0.214(p=0.008,小于0.001),表明感知价值对忠诚度有显著正向影响,证实了假设1。在模型3中,感知价值与公共文明形象乘积项对应的系数为-0.021(p=0.801,大于0.05),应拒绝公共文明形象在感知价值与忠诚度之间具有调节作用的假设,即H2不成立。

表3潜变量区分效度分析

表4模型分析结果

四、结论及讨论

举办节事能带动当地旅游业发展,同时还能提升城市品牌形象,成为城市的一张亮丽名片。游客对城市公共文明形象的感知,是目的地向旅游者展示的一个缩影。本文基于现有研究成果,假设游客对城市公共文明形象评价越好,节事感知价值对忠诚度的影响作用越大,越容易产生重游、向他人推荐和分享等行为。但研究结果表明,公共文明形象在感知价值与忠诚度之间调节效应不显著。本文认为该结果说明,游客更关注对核心产品,即节事现场体验的评价。此外可能的原因为:本文基于 “观念投射” 原理,当访谈人员基于虚拟情境回答问题时,被调查人员思考时间更长,因此选择和判断更为理性,导致公共文明形象的调节作用不显著。因此本文认为,越是理性的游客,公共文明形象的调节作用越小。后期研究可以增加一个问题选项,对被调查者的性格进行区分,分别比较公共文明形象对感知价值与忠诚度的调节作用。

注释:

①袁媛.重大节事活动助推城市文化品牌提升[J].前线,2020(04):67-70.

②杨洋,李吉鑫,崔子杰,骆毓燕.节事吸引力感知维度研究[J].旅游学刊,2019,34(06):85-95.

③刘哲,刘传明.文明城市对产业结构升级的影响效应研究——来自文明城市评选的准自然实验[J].产业经济研究,2021(01):43-55+85.

④朱金鹤,王雅莉,侯林岐.文明城市评比何以促进劳动力流入?——来自地级市的准自然实验证据[J].产业经济研究,2021(03):43-56.

⑤李静,戴光全.节庆旅游动机、真实性和满意度研究——基于集体主义视角[J].技术经济与管理研究,2021(01):93-98.

⑥马凌,保继刚.感知价值视角下的传统节庆旅游体验——以西双版纳傣族泼水节为例[J].地理研究,2012,31(02):269-278.

⑦张涛,贾生华.节事消费者感知价值的维度和测量研究[J].旅游学刊,2008(05):74-78.

⑧胡婷,范庆基.美食节选择行为形成机理研究——基于节事质量和价值的分析[J].美食研究,2017,34(03):55-59.

⑨赵现红.基于游客体验视角的现代节事旅游开发研究——以开封菊花文化节为例[J].地域研究与开发,2014,33(03):117-121+126.

⑩尹晨辉,李慧勤.中国的礼文化与公共文明[J].人民论坛,2011(14):132-133.

⑪刘军奎.公共空间的 “行为之丑” [J].内蒙古社会科学(汉文版),2017,38(01):140-145.

⑫余洪波.礼文化在国民公共文明素质提升中的作用[J].中州学刊,2017(05):85-89.

⑬庄梅兰.论传统耻德资源的公共文明建设价值[J].福建论坛(人文社会科学版),2016(4):195-200.

⑭滕盛萍.建立公共文明行为规范体系——北京市践行社会主义核心价值观的有益尝试[J].道德与文明,2014(05):146-148.

⑮赵振杰.论习惯形成与公共文明建设[J].学术交流,2011(08):14-18.

⑯孙抱弘.路径依赖·传统解读·现代建构——当代中国公共文明建设的历史进路[J].探索与争鸣,2014(02):58-61.

⑰韩尚锋,李玥,刘燊,徐强,谭群,张林.美在观察者眼中:陌生面孔吸引力评价中的晕轮效应与泛化效应[J].心理学报,2018,50(4):363-376.

⑱杨玉东.如何运用虚拟情境问题设计专题调查问卷[J].上海教育科研,2010(1):47-50.

⑲汪子文,邓建伟,高嵩.感知价值视角下体育节庆旅游体验研究——以潍坊国际风筝会为例[J].山东体育学院学报,2014,30(03):22-27.

⑳李文兵.古村落游客忠诚模型研究——基于游客感知价值及其维度视角[J].地理研究,2011,30(1):37-48.