王铎、周亮工的文艺交往与清代书史“字体杂糅”现象

薛龙春

传为王羲之的《题卫夫人笔阵图后》提到,一流草书除钩锁连环之外,“亦复须篆势、八分、古隶相杂”。王羲之是新体的重要推动者,这篇文章不太可能出自其手,但出现的时代不会晚于六朝。与此观念一致的是,初唐孙过庭认为真草二体需要“傍通二篆,俯贯八分,包括篇章,涵泳飞白”。不过,从晋唐流传下来的楷书与草书作品来看,无论《题卫夫人笔阵图后》还是《书谱》,对书家的训诫与其说是字体杂糅,不如说是对书写技巧复杂性的要求。

北魏至初唐的碑刻也出现过像《李仲璇修孔子庙碑》那样篆、隶、真书杂陈的现象。欧阳修已注意到,但未加解释。朱彝尊认为该碑杂大小篆、分隶于正书,是因为北魏太武帝始光年间新造字千余,致使一时风尚乖别。有学者认为这种杂掺字体的写法不过是掉书袋习气,也有人认为与北朝后期书坛的复古风气有关,而华人德近年的研究更具说服力的表明,这种现象的出现有其宗教的原因。

一碑之中杂见篆、隶、楷多种字体,与本文所讨论的字体杂糅并不相同。本文所说的“字体杂糅”,是指一件作品具有稳定的、可辨识的字体形态,但其中杂糅其他字体的字样、用笔或结字方式。与单一的字体相比,字体杂糅因为“不常见”,而带有视觉上的新意。

自觉地将字体杂糅作为书法创作的手段并形成一种模式,始于明末清初。其时书家开始以晚出的字体用笔来写较早的字体结构,或以较早的字体用笔与结构来改写晚出的字体。这两种模式之间虽有联系,却不尽相同。王铎与周亮工是这两种创作模式的重要代表。本文首先勾稽王铎与周亮工之间的文艺交往,在此基础上,着力探讨他们书法创作中既有联系又相区别的字体杂糅现象及其不同内涵,进而论述这两种不同的创作模式在清代碑学以后的发展。

一、王铎与周亮工的文艺交往

王铎与周亮工都是历仕明清两朝的贰臣,也都是艺术史上的重要人物。王铎是后董其昌时代艺坛的执牛耳者,在文学、小学、书法、绘画、鉴定诸领域都有重要的影响。周亮工则被认为是清初最重要的艺术赞助人,其《读画录》和《印人传》旨在为当代画家与明中叶以来的印人立传,《尺牍新钞》则为当代文人立传。

王铎比周亮工年长二十岁,且都是河南人。作为同乡后学,周亮工在文艺上受王铎沾溉甚多。周的老师张民表与王铎为故交,王对张颇为推崇,在写给范景文的信中曾介绍说:“大梁张林宗诗家董狐,伐毛洗髓于此道,足下料时晤对,服子慎、束广微、夏侯孝若、任彦升,殆其俦匹欤。”服虔、束皙、夏侯湛、任昉是汉晋南朝著名的文人,王铎称张民表可与抗行。在考取进士以前,周亮工曾馆于张家八年,教其子读书,故对王铎之名并不陌生。

虽然崇祯十三年(1640)春日,周亮工进士及第,但王铎很快赴任南礼部尚书,并因丧父守制,从此远离京师,故二人可能要到弘光时期才开始频繁交往。周在浚辑《藏弆集》卷八收录若干王铎致周亮工书札,很可能都作于彼时:

仆酒人也,花时多暇,同知己披观古图书汉篆,搦管快吟,肴核错至,酒一再行,醉矣。白眼望苍旻,翛翛然有出尘想。不知古人一石后与此何若?

仆老矣,晤对清阴,浣花扫叶,亦可乐也。回思促促金华中,不当为之一噱乎?

余书酒后指力一轻,如作山水墨画,笔过风生,诗歌从无意中辄得。壶卮间寝深卧言,疲命为勉作数字,不异枯鱼之索矣。如何如何。

牛首白云梯,松音鸟语,江声云影,登高骋望,颇无尘事相扰,此地书画相宜,选地莫此若耳。

因缺少必要信息,我们很难考证各札的具体时间,但最后一札提及牛首山与周亮工的书画爱好相宜,选地以此为佳,当作于周亮工崇祯十七年南归之后。周亮工回到金陵,福王已立,时马士英、阮大铖用事,锦衣卫冯可宗诬蔑周亮工在李自成入京后“从贼”,故罗织下镇抚狱,虽“讯无佐验,复公官”,但马、阮又提出,只有周亮工弹劾刘宗周,他们才肯补用,周因而谢去,奉亲栖隐于牛首山。从信中提到的聚饮赋诗、共同观摩古印、作山水画、为周亮工作书等信息来看,同在金陵的王、周二人时常相见,交流艺事。周亮工自称“亲炙文安公,奉教有年”,指的应是这段时间的文艺交往。在另一封给周亮工的复信中,王铎写道:“岁月渐深,不晤为歉。辱承华讯,愧感集怀。向者敝庐分咏,大作高秀之气轶于尘表,风雅一道,今归栎下矣。无由面觌,渴思惄如。”可知周亮工曾在王铎家中分韵赋诗,王对周的诗作颇为推重,但此时将近年底,二人无由会晤,周亮工屡有投札,王铎深感知己之交。

顺治三年(1646)之后,王铎在京任职,周亮工则游宦扬州、福建等地。顺治七年,时任福建右布政使的周亮工入京朝觐,与王铎再次相见,王有《会周栎园方伯》三首,自顺治二年南畿分别,六年之后再次会面,诗中提到的福建、开封与南京有二人的共同记忆:天启七年(1627)夏秋间,王铎曾主考福建乡试,此时周亮工主政福建,福建是共同的游历之地;崇祯十五年九月,李自成军围困开封,发生决黄河灌城的惨剧,开封是共同的伤心之地;顺治二年春夏间,王铎与周亮工在南京分别,南京是他们的结纳之地。“文奇亲友怪,语隐故乡同”,不仅表明他们有着共同的历史记忆与隐晦的故国之悲,也表明外界认为他们在文艺上具有共同特点——奇怪。

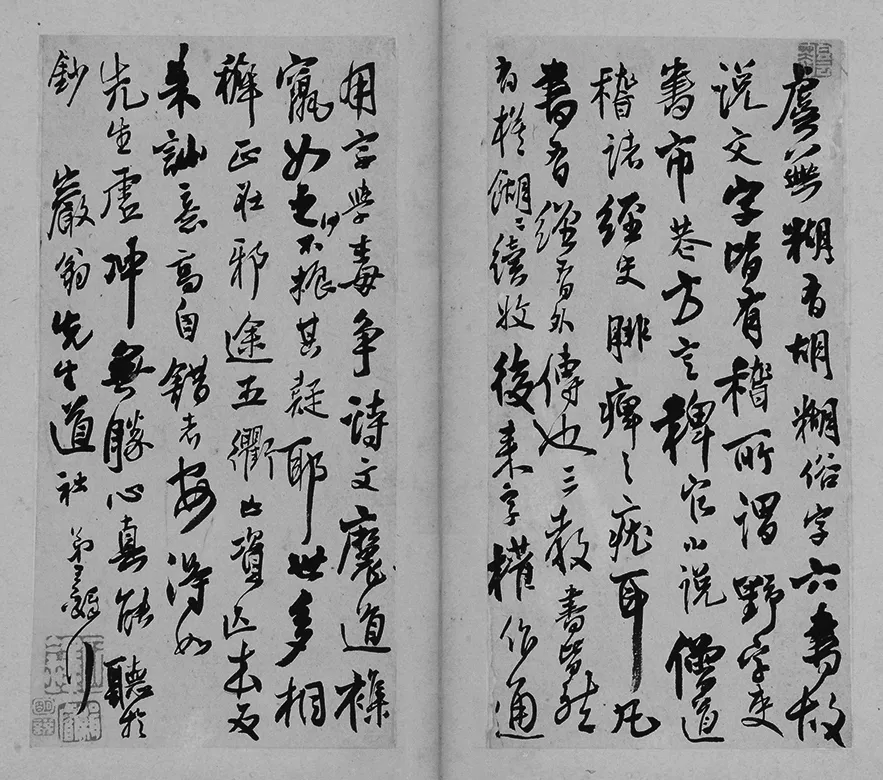

相见之际,周亮工将自己的诗集送呈王铎,求其作序。王铎嗣有一书与周亮工(封三,图1):

图1 王铎 会周栎园方伯其一轴 1650 花绫本行书 193×52cm 沈阳故宫博物院藏

闽峤乖隔久,为俱经大劫,蠛蠓过太虚,不必言,言之感恸。足下诗不意大有直,苍郁奇旷,铮铮骨格,不入轻薄促弱,中原吐气有人。坎坛中造物之贶足下多矣。昨夜痛饮香岩快友,吴儿佐觞,即不敢拟处仲击壶,而感慨悲歌,风雨鸡鸣,何啻呜咽,涕涔涔下也。兰金作好,千古论心,我辈一宵,便足胜他人伪交数十年耳。惠墨二豹囊,册子子夜操管,轻秀时习者多,生创、深厚、奇古良寡,近古,仆则题数语矣。仆今尚疐尾有日,太湖三万顷蒨峭广博,收入吾两人囊中,揽大海磅礴,作惊涛拍天语,誓果此言以毕著撰也,定不令奇山水笑人寂寂。报栎园老年翁诗社,王铎顿首。时五更含饛,仆催入署,火烘砚作书,笔秃其头毛,手冻冷甚。曹能始先生一大部诗选记心,舟中与仆,仆之饮食也。又顿首。

“兰金作好,千古论心,我辈一宵,便足胜他人伪交数十年耳”,足见王、周二人殊非泛泛利益之交,而在心灵上有相契之处。读了周亮工的诗作,王铎赞赏他大有进步,完全没有“轻薄促弱”之弊,作为河南同乡,他庆幸中原诗学后继有人。信中还谈到周亮工委托王铎为他的一本画册题跋,王铎强调了他对松江派“轻秀时习”的鄙夷,而将“生创、深厚、奇古”作为品鉴的标准。同样作于本年二月的《赖古堂诗集》序,与这封信颇有重合之处,王铎历数明代以来的河南诗人李梦阳、张民表与张元佐,而周亮工乃继起之英髦,不仅观察八闽,具经济之才,其诗亦苍郁奇旷。王铎论诗文书画,均以气魄为上,因福建濒海,故信札与序言的最后都以“揽大海磅礴,作惊涛拍天语”与周亮工共勉。

王铎信中提及周亮工带来画册请他题跋,《读画录》对此有详细记载:

予庚寅北上,遇王孟津先生于旅次,阅所携册子,孟津最赏会公小幅,时年六旬,灯下作蝇头小楷题其上云:“洽公吾不知为谁,其画全模赵松雪、赵大年,穆然恬静,若厚德醇儒,敦庞湛凝,无忒无恌,灯下睇观,觉小雷大雷、紫溪白岳一段忽移入尺幅间矣。”又云:“是古人笔,不是时派,时派即钟、谭诗也。”小印模糊,误视会公为洽公,会公后即以洽公行,感知己也。

王铎题樊圻画,亦收入《尺牍新钞》,周亮工注云:“予以樊会公所画呈先生,极蒙□赏,谓为江南一人。惟误会公为洽公,予欲会公竟作洽公,以志先生知己之感。”王铎对金陵画家樊圻非常欣赏,认为他的山水胎息于宋元时期的赵令穰与赵孟頫,气格醇厚,具足古意。因为王铎将樊圻印章“会公”误读为“洽公”,樊圻感其知音,遂以洽公自号,而成一段美事。

事实上,樊圻画作只是周亮工送呈王铎的画册中的第六幅。王铎的题跋全部收入了他的文集:

《题槔园册》:画不欲凡,凡矣,即极意蚳笔淡墨,终是胶山绢海,非真山面貌,有补缀痕也。运笔不见元气磅礴,还之造化奇创,重开五岳,岂曰独以清、远、隘、小自喜,更足胸吞湖山乎。

《四幅》:虚碧相映,孤危峭崄,阖阳辟阴,有道存于其中。紫绿变幻,皆为外象。

《五幅》:涉江陈氏为柱下史,于兵火后游心图画,烘染全不卤莽,润莹婉约,可以知其微尚之所存。

《六幅》:洽公吾不知其为谁,此幅全模赵松雪与大年。穆然恬静,又如德厚淳儒,敦庞湛凝,无忒无恌,灯下睇观,觉大雷小雷与紫溪光景忽移于尺幅间矣。

这本画册就是前引王铎信札中所说的“册子子夜操管,轻秀时习者多,生创、深厚、奇古良寡,近古,仆则题数语矣”。可见王铎对册中大多数画作并不满意,因此只选择性地题写了数件。其中第六幅为樊圻所作,第五幅为金陵画家陈丹衷所作,第四幅作者难以悬测。在第一幅的题跋中,王铎几乎将自己对时流的不满倾泻而出。这件我们不知作者的山水画,王铎认为了无真气,虽然讲求墨色,仍是“胶山绢海”。从“清、远、隘、小”的评价,不难想象是松江一派的作品,在王铎看来,松江派的画与竟陵派的诗都是时流,清秀薄弱,气格卑下。

王铎的书画鉴定在明末清初有“董狐”之称,不唯袁枢、戴明说、孙承泽、李元鼎、王鹏冲、曹溶等人收藏的宋元名作多有他的鉴定题跋,他对同时的画家也极为重视,盛赞莫是龙、张复、张宏、左桢与赵澄等人的画作直追宋人,并四处搜求他们的画作。翁万戈旧藏的一套十八开的明人书画扇册,上款都是王铎所题,应是他有意装潢成册的。或许受王铎的启发,周亮工也大量收藏时人画作,并梓行《读画录》一书。王时敏《跋周栎园公祖时人画册后》有云:

少司农栎园周公……于文章政事之余,又旁精画道,流悦图绘。凡海内缙绅韦布、道人衲子,从事丹青,寓兴盘礴者,无不邮驿搜罗,重茧购索,积集有年,装成凡二十册,锦贉绣褫,标识其美,启函披玩,如探玉圃珠林,诡态幻思,缤纷夺目。此固艺林盛事,非公托寄高远,不能有此。

周亮工同样将搜罗到的当代画家作品装裱成册,其20册的规模应远超王铎的庋藏。这些集册为这个特殊的时代留下一份难得的档案,明清易祚之后,周亮工的这一行为所体现的当代关怀,应不止耳目之玩而已。

周亮工与王铎三弟王鑨、次子王无咎也是挚友。康熙五年(1666),王鑨以山东按察司佥事任提督学政,周亮工则任山东青州海道、江安储粮道,二人为同官。四月七日,周亮工为王鑨《大愚集》作序,称河南自王铎继起于李梦阳、何景明数君子之后,力洗前弊,悉出意匠,加之王鑨连镳而起,二人如同陆机、陆云,振藻有所不同。并说:“予既亲炙文安公,奉教有年,且与伯子学士藉茅同谱之欢非一日矣。今又与先生运邅回此中,扬扢风雅。予于先生伯仲纪群之间取益良厚。”可见王铎父子兄弟一门,与周亮工皆为文艺之交。就在同一年,周亮工还与另外一位河南诗学后劲赵宾选王铎、王鑨兄弟诗成《孟津诗》十八卷,周亮工于七月一日作序:

孟津诗者,合选孟津王文安公与其介弟学宪大愚先生诗也。文安以海涵地负之才,骀荡纵横,启蛰振槁。其所著《拟山园集》传播海内,海内之士闻风而兴起者,亦既如岳之尚嵩、河之崇海矣。凡欲追溯风雅,自信阳、北地后,必推孟津。是时大愚先生接踵比肩,著作尤盛。

在序中,周亮工还声称“予夙尝奉教于文安公,而又从大愚先生游且有年矣”,可见王铎兄弟二人在诗文上都对周亮工有所影响。不过,周亮工认为王铎诗集所收诗作太多,不利于传播,“予乡王觉斯先生诗凡百余卷,卷帙既多,每遂不能流传。予欲删为数卷以行,匆匆东行,不暇及矣”。《孟津诗》或即周亮工为王铎兄弟诗集所作的删节本。

总体上看,周亮工因与王铎同乡的关系,在崇祯十七年至顺治二年、顺治七年曾与王铎有短暂但频繁的交往。作为前辈的王铎,一方面欣赏周亮工在诗文上所取得的成就,另一方面也向他灌输以古迈俗的主张,鼓励他践行生创、深厚与奇古。而周亮工对王铎的成就相当服膺,在王铎去世之后,曾为其删诗刊行,以促进广泛的传播,他的文艺观念与实践也深深打上王铎的烙印。

二、王铎与周亮工书法的“字体杂糅”

相较于诗歌与绘画,王铎与周亮工讨论书法的材料甚为稀见,在一封写给王弘撰的信中,周亮工曾有一段珍贵的回忆:“尝记在都门语孟津先生曰:先生书从帖上写下来,亮竟欲写上帖去,先生为之绝倒。”意思是说,王铎一生勤于临帖,而周亮工不耐临帖,于前人继承不多,却企望成为他人师法的对象,此语或暗示自己更具开创性。

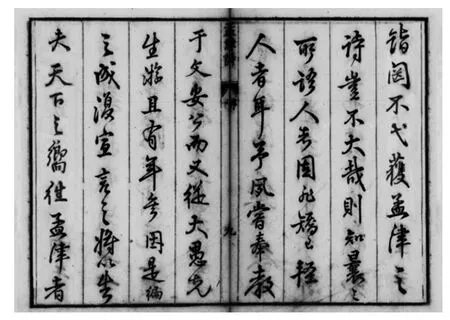

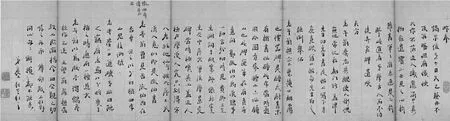

虽然传之今日的周亮工书作在形迹上与王铎差异甚大,但王铎对周亮工仍深具启发。周亮工收藏有王铎的书画,顺治七年春,他至少从王铎这里得到两件行书大轴(图1)和一件画扇。周亮工的书法也有对王铎亦步亦趋的一面,如《孟津诗序》乃据其书迹刊刻(图2),是一笔纯正的王铎体。但本文探讨的并非周亮工对王铎书法的追慕,而是他们的书法所具有的共同特征——“字体杂糅”,或许这也是外界将他们的文艺都归之于“奇怪”的原因之一。不过,同样是字体杂糅,二人开辟的创作模式既有联系又有区别。

图2 周亮工 孟津诗序(局部) 清康熙五年王允明刻本 中国国家图书馆藏

在传世的王铎隶书、楷书与行楷作品中,有很多今天看来比较陌生的字形(或称“字样”),这些字形被时人称为“奇字”,如李清曾说,王铎“喜作诗文,中多奇字。每客过,则出而读之,且读且解,谈宴无倦色”,因为奇字太多,以至对客读己诗需要不断加以解释。王铎在弘光朝位至次辅,票拟是日常工作,《平生壮观》著录一件他的小楷“票拟”,顾复称其“端楷异常,无一笔古体奇字”,言下之意,王铎平日所书颇杂“奇字”。不过,他人眼中的奇字,王铎认为乃是正体,当日俗字汹汹,几夺正体之席,而正体反被人“讶为奇字”。王铎曾以答客问的方式表明自己的态度,认为当今“字之亡半也,不学者替而祸于点画也,遵今之讹,犹尊鬼而不守其故”,使用讹字等于尊鬼,这是何等的罪责。王铎一再声明,他的努力并非务于奇怪,厌学者却偏偏短之曰“好奇”,于是他不得不果断回击:“非好奇也,好古也!”

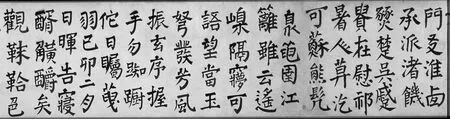

这里所说的“奇字”,其实就是古字。王铎的楷书(包括行楷)创作,无论是丰碑大碣还是题跋数行,都有大量的古文、篆籀字形的隶化与楷化,或为整字,或为偏旁,从而发展出一种新奇的字样面目。如崇祯十二年二月《赠王思任大楷卷》(图3),“於”“賦”“哉”“以”“也”“友”“西”“貴在”“人”“莫”“蘇”“天”“發”“矚”“龍”等都是篆字楷写。崇祯十六年避难于河南辉县,王铎开始学习汉隶,不过其《三潭诗卷》(图4)仍是以隶体写篆书字形,如“潭”“靈”“深”“石”“然”“驚”“雷”“神光”“即”“與”“寒”“共”“天”“予”“素”“書”“學”“異”等都从篆书化出,而非隶定之后的字形。

图3 王铎 赠王思任大楷卷(局部) 1639 纸本楷书 27×252cm 台北石头书屋藏

图4 王铎 三潭诗卷 1644绫本隶书 27×261cm 辽宁省博物馆藏

表1 王铎临《兰亭序》四种与王羲之《兰亭序》(神龙本)字样比较

王铎书法创作上的字体杂糅,与他的文字学修养有密切关系。他认为,晚明字学荒芜,日常用字“点画边傍,其讹也多”,乃是国运不振的先兆。在所辑《字牖》一书中,他曾经说道:

字学之研析者寡矣,毫厘之差,遂致谬戾。即经学之讹字讹句,不可胜数。盖俗字、野字、吏书、商贾字及演义传奇一种邪书,浸淫以夺正体。

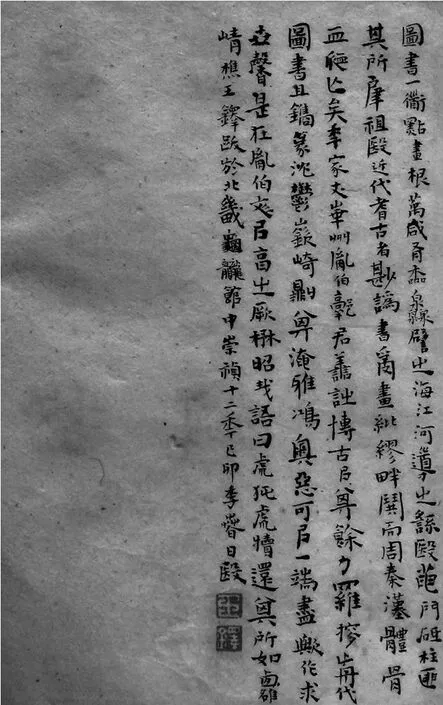

在写给戴明说的信中(图5),他再一次强调:

图5 王铎 致戴明说札1646 纸本行草 二开,每开21×11cm 香港近墨堂书法研究基金会藏

《六书故》《说文》字皆有稽,所谓野字、吏书、市巷方言、稗官小说、僧道,稽诸经史,腓痹之疣耳。凡书,有经有外传也,三教书皆然。

在王铎看来,晚明的官府、商业、出版、市井日用各个阶层的文字使用中都充斥着俗字,俗字挑衅正体的地位是社会风气败坏的重要表征。他的楷书中杂糅篆隶字形,是对俗书、邪书的纠正与对正体的提倡,是为了“崇正黜谬,共敦大雅之宗”。钱谦益在为王铎志墓时,就特别提到他于六书之学有振起之功。

图6 周亮工《情话轩近诗卷》的隶书 1660 纸本全卷207×19cm 山西博物院藏

周亮工认为,文徵明虽然书史闻名,但他的隶书学三国碑,方板无味,隆万间的书家多学唐人,更是等诸自郐。郑簠取法《曹全碑》《礼器碑》获得巨大成功,也与明人隶书划出了一道鸿沟。虽然王铎等人早就指出,唐代隶书远不及汉隶古朴真淳,但此时这已不仅是一种观念,更成为书家们的实践。

图7 周亮工 致某人札1661 纸本行楷 四开,每开26.2×24.2cm 故宫博物院藏

图8 郭宗昌跋《屈原九歌图》 1640 纸本隶书 全卷32.1×467.4cm 大都会艺术博物馆藏

图9 王铎跋郭宗昌《松谈阁印史》 1639 纸本小楷 13.8×10.5cm 上 海 枫江书屋藏

在前文引用的这封信中,周亮工认同郭宗昌以《礼器碑》为汉碑第一的看法。他十分推崇《礼器碑》,称其为钟繇手笔,认为对汉隶的复兴具有重大意义。在写给倪师留的一封信中,周亮工说:

《曹全碑》《礼器碑》都是最早对清初隶书产生重要影响的碑刻,周亮工将之视为“天留汉隶一线”,即通过对二碑的学习,汉隶可得以光大,文徵明以来的方板习气可以得到根除。

康熙初年,书坛不仅出现了周亮工这样的探索者,也有了王弘撰这样的欣赏者,这说明此时涌现的新的书学资源,不断刺激着书学观念与创作实践的新趋势。尽管周亮工字体杂糅的实践还远称不上凝练,但他打开了一扇远比王铎宽阔的大门。

图10周亮工 秦淮同元润赋之一轴 绫本行楷218.8×53.5cm故宫博物院藏

三、清代书法中的“字体杂糅”

毋庸置疑,明末清初出现的字体杂糅,是其时以古迈俗的书学追求的结果,但这种开放的字体意识为此后的书法探索提供了颇有价值的方向。如前文所述,王铎与周亮工的书作虽然都有字体杂糅的现象,但其意涵并不完全相同,在观念与形式上存在较大差异。在清代,这两种创作模式也有着颇不相同的影响脉络。

图11 陈洪绶 陈老莲诗翰(局部) 行书

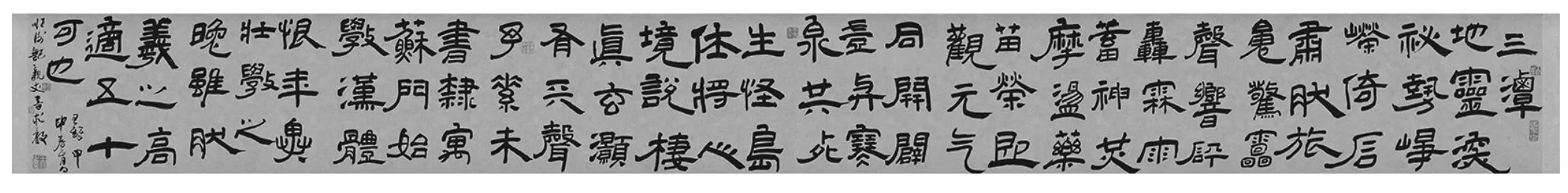

自觉地通篇使用篆书楷写,在晚清金石学家陈介祺那里表现得更为显著。陈收藏的青铜器多而精,三代、秦汉古印也相当丰富,光绪初年已达七千余钮。因为这些收藏,他主张以篆隶笔法结合金文字体来写楷书,并认为:

图12 陈介祺手稿 纸本行楷 二 开, 每 开23.2×106cm 上海博物馆藏

图13 杨沂孙 致元征札纸本行书 [陶湘编:《昭代名人尺牍小传续集》,(台湾)文海出版社1974年版]

图14 邓石如 四箴隶书四条屏(残本) 纸本隶书安徽博物院藏

图15 梅镠 致黄易札(局部) 1792 纸本行书 二开,每开17×24.8cm 故宫博物院藏

图16 金农 游禅智寺诗轴 1721 纸本行楷 故宫博物院藏

图17 赵之谦行书对联 纸本行书 故宫博物院藏

虽说字体杂糅的创作方式滥觞于明末清初特殊的文化环境之中,但对这种趣味的建构并非某种机械的反应,而是文化精英们面对知识下行的威胁所做出的能动回应。明代中叶以来,江南市镇民众识字率大大提高,书法开始出现职业化的趋势,这一趋势在清代以后的发展更为迅猛,而擅长多种字体正是职业书家的一个重要标志。然而在文化精英们看来,字体泾渭分明会因易被辨别而显得浅薄,他们要表现出对浅薄的拒绝,就必须抛弃常见的范本。对具有杂糅性质的过渡性字体的追求,其产生的形式具有浓厚的象征性,这种象征性归并了一个时期的书法精英,因为“独一无二”,他们的书写与“常见”的书写之间形成了难以逾越的界限。毋庸置疑,字体杂糅所带来的特殊“古意”,在清代的书法人群中成为一种社会划分。

余 论

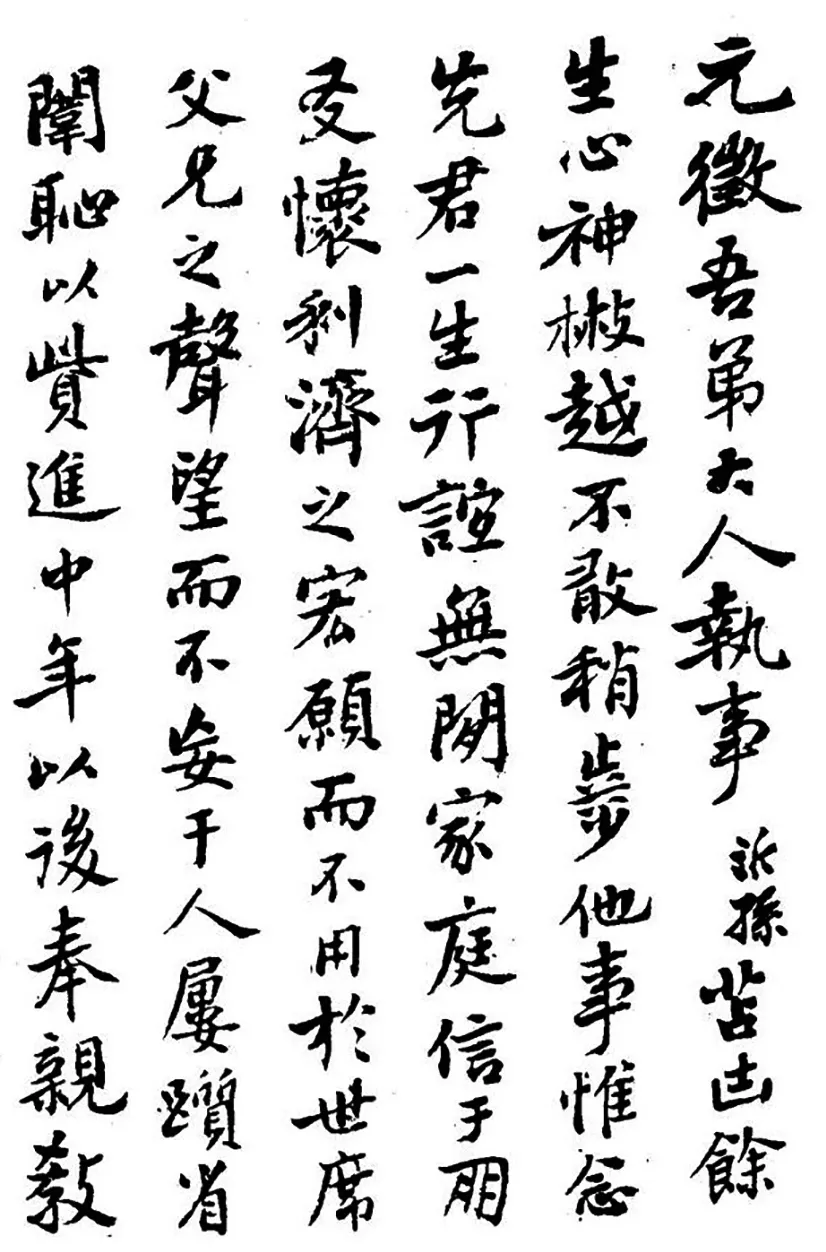

在晚明以前,《六体千字文》的流行充分说明了字体之间泾渭分明的合法性。但在此后的书法史中,字体杂糅似乎更具文化优越性。本文在勾稽明末清初王铎与周亮工文化交往的基础之上,分析他们书法创作中的“字体杂糅”现象。作为同乡后辈,周亮工显然受到王铎的影响,但他开辟出的创作模式与王铎不尽相同。王铎篆字楷写的模式,在后世所吸引的是一些追求字样古奥的书家,尤其是那些有古文字修养的书家,但从王铎到容庚,其面貌并没有特别的突破。而周亮工“以分为楷”的模式在清代碑学兴起以后,新的视觉资源与美学风尚促使人们在篆隶之间、隶楷之间、隶行(草)之间、魏行(草)之间杂糅出更多新奇独特的书法面貌。

20世纪以来,随着战国简、汉简、三国吴简、敦煌写经、残纸的墨迹大量出土,介于篆隶、隶楷、隶草之间的字体之历史面貌日益清晰,虽说书家有了更多可以取法的书学资源,但过渡性字体因边界含糊而产生的陌生感日益降低,字体杂糅所能激发的想象力与创造力也逐渐衰歇。以篆隶与魏碑系统的用笔结构来书写行草书的风气亦转变成“碑帖结合”的议题,康有为《致汤觉顿札》(图18)有云:“吾顷所为书,颇欲集碑帖之成。以邓张有碑而少帖,安吴纯帖而无碑,千年南帖北碑划成鸿沟,无能统一之者。吾今于三子外,集其成,庶统一之也。”康是晚清碑学理论与实践中最为重要的人物,他虽有集大成的雄心,但碑学与帖学发展出了截然不同的美学、用笔方式乃至器具,因此他所说的“统一”始终倾向于前者,经典的行草书法帖只提供形态上的参考。

图18 康有为 致汤觉顿札 约1916 纸本行书18×47cm