极限密植对水稻产量和氮肥利用率的影响

陈世勇裴文霞刘健健周成赵建荣陈鹏夏金林汪建飞

(1.安徽科技学院,安徽 凤阳 233100;2.安徽盛农农业集团有限公司,安徽 马鞍山 243100;3.农业农村部生物有机肥创制重点实验室,安徽 蚌埠 233400)

2021年我国水稻种植面积达2992万hm2,约占粮食播种面积的1/4,稻谷总产量达到21284万t,约占粮食总产量的1/3。水稻高产稳产对于保障我国粮食安全发挥了至关重要的作用。

众所周知,水稻产量取决于单位面积有效穗数、每穗粒数和千粒重,三者被称为水稻产量构成因素。传统的水稻种植理论认为,要实现水稻高产必须早分蘖、多分蘖,以达到高产所需要的有效穗数,也就是说,促进分蘖发生是实现水稻高产的前提[1]。

分蘖是水稻作物固有的遗传属性,有效分蘖形成的籽粒是水稻产量的重要构成。农业生产中,常规水稻品种每棵主茎通常能形成2~3个有效分蘖。也就是说,常规栽培模式下,水稻产量至少有2/3是由分蘖穗贡献的[2]。所以,有效穗数成为当前水稻种植的主攻目标。而为了达成这个目标,重施基肥、分蘖肥则成为一种惯常做法[3]。问题是,水稻生产中所施肥料,利用率最低的就是基肥和蘖肥,平均不足30%,严重拉低了整个水稻生产中的氮肥利用率[4]。而氮肥利用率低、氮肥施用量过大必然会造成资源浪费、环境污染等严重问题[5]。徐新朋等[6]研究发现,在相同氮水平下,水稻密植增加了单位穗数,提高了根系群体数量和秧苗生物质量,从而提高氮素的积累总量,增加了氮肥吸收量,减少氮素损失,进而提高氮肥利用率和水稻产量。

受上述成果启发,设计一套水稻“极限密植”栽培技术,要点是以水稻高产所需有效穗数作为本田栽插密度,免施分蘖肥,通过氮肥运筹,控制水稻分蘖的发生,利用主茎成穗形成水稻产量。通过2a在安徽省不同稻作区的田间小区试验,研究极限密植栽培模式下,优化施肥处理对于水稻产量和氮肥利用率的影响,以期构建一套新的种植方法,为丰富和发展水稻增产节肥技术提供新思路和试验依据。

1 材料与方法

1.1 试验设计

根据水稻栽插密度和施肥量不同,设4个处理,具体如表1所示。试验小区面积50m2(10m×5m),每个处理3次重复,采用随机区组排列;整个小区四周设置宽2m的保护行,小区之间修筑40cm宽的田埂,田埂覆盖塑料薄膜,以防肥水串流。试验实施过程中,小区病虫草害防治等日常田间管理与当地大田水稻生产保持一致。

表1 极限密植试验水稻栽插密度与施肥量

按照表1方案,2015年在当涂县丹阳湖农场进行水稻田间小区试验。2016年在凤阳县方邱湖农场开展试验时,因水稻品种、目标产量和施肥习惯不同,对施肥量作了相应调整,其中CMF1处理N、P2O5、K2O用量分别调整为18kg·667m-2、5kg·667m-2、7kg·667m-2,JMF1处理调整为6kg·667m-2、3kg·667m-2、5kg·667m-2。

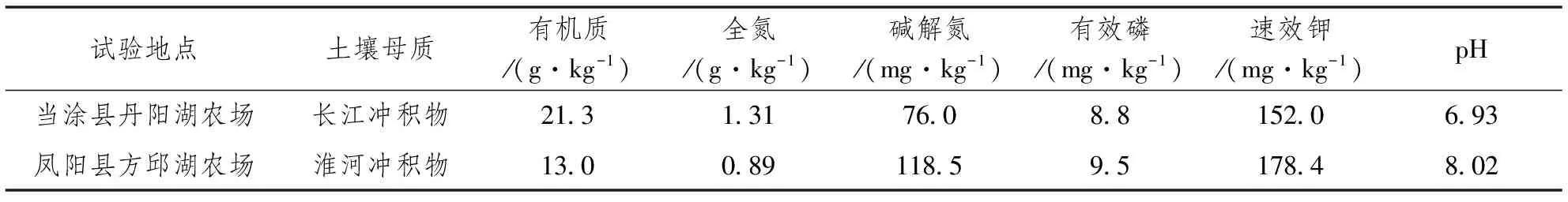

1.2 供试土壤基本理化性质

2个试验点土壤理化性质见表2。

表2 供试土壤基本理化性质

1.3 试验过程

1.3.1 当涂县丹阳湖农场

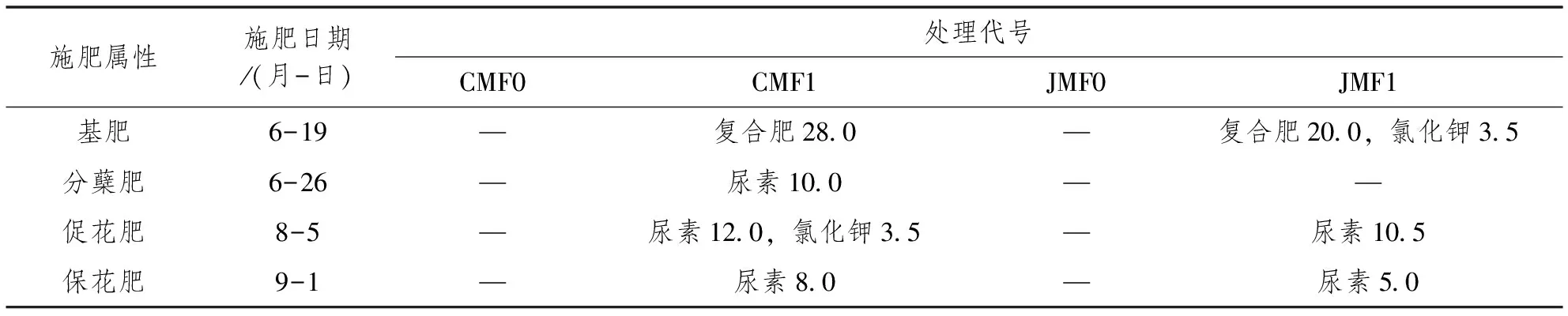

供试水稻品种为“镇稻16号”,由农场统一育秧。2015年6月19日,按试验方案要求犁地、耙地、整平,修筑好田间小区;6月21日,人工插秧;11月5日,小区实收计产。各试验小区按表3方案施肥。

1.3.2 凤阳县方邱湖农场

供试水稻品种为“皖垦糯1号”,由农场统一育秧。2016年6月28日,修建田间小区;7月2日,人工插秧;10月20日,小区实收计产。各试验小区按表4方案施肥。

表3 丹阳湖农场各处理肥料运筹方案

表4 方邱湖农场各处理肥料运筹方案

1.4 数据处理与分析

氮肥偏生产力(kg·kg-1)=施氮区产量/氮肥施用量

氮肥农学效率(kg·kg-1)=(施氮区产量-无氮区产量)/氮肥施用量

采用DPS数据处理系统对试验数据进行处理与分析。

2 结果与分析

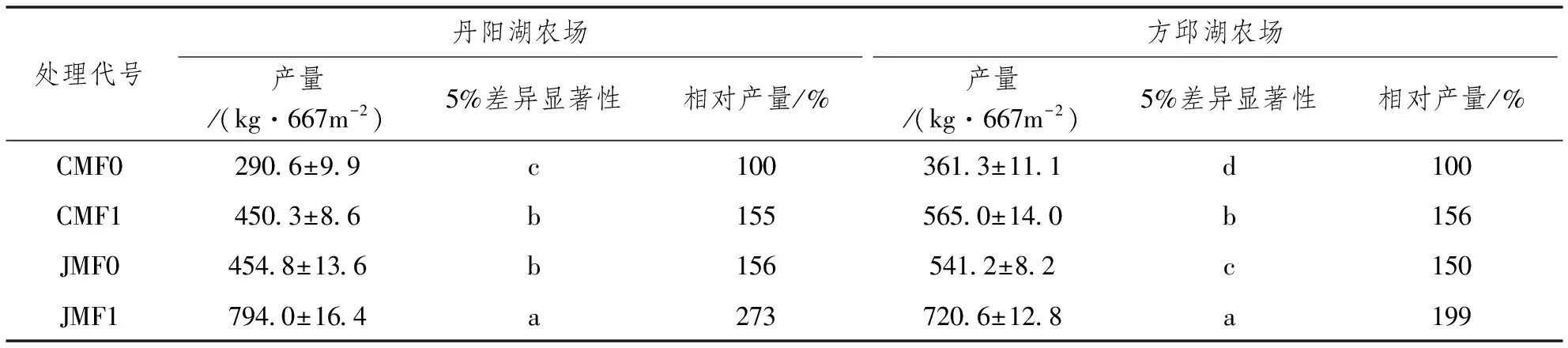

2.1 极限密植对水稻产量的影响

待试验小区水稻成熟,各小区单独收割,分别计产,换算成每667m2产量,可求出各处理平均产量和相对产量,见表5。由表5可知,无论是丹阳湖农场,还是方邱湖农场,JMF1处理(极限密度×优化施肥)试验小区的产量都要显著地高于其他3个处理;与常规密度下的施肥处理(CMF1)相比,丹阳湖农场、方邱湖农场JMF1处理分别增产76.3%和27.5%。值得注意的是,在试验条件下,采取极限密植模式,不施肥的处理(JMF0)小区平均产量与常规密度下的施肥处理(CMF1)相比,产量基本持平。

结合试验方案中小区施肥量可以发现,丹阳湖农场少施N 5kg·667m-2,少施P2O51kg·667m-2,少施K2O 1kg·667m-2,多插秧17.79万株·667m-2,结果产量高出343.7kg·667m-2;方邱湖农场少施N 12kg·667m-2,少施P2O52kg·667m-2,少施K2O 2kg·667m-2,多插秧17.79万株·667m-2,结果产量高出155.6kg·667m-2。

表5 不同施肥处理的水稻产量

2.2 极限密植对水稻氮肥利用率的影响

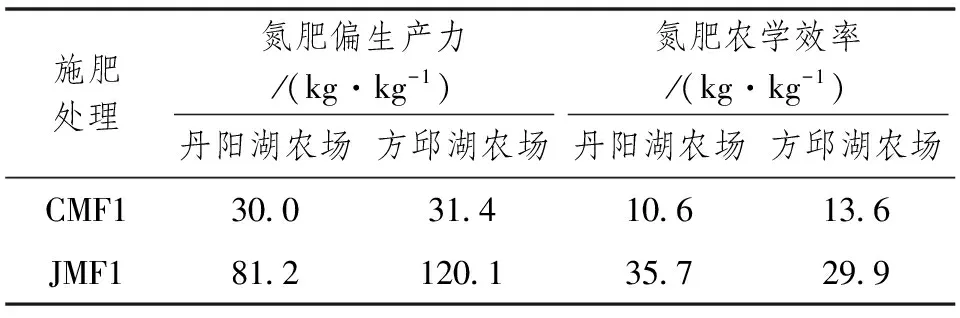

由表6可知,水稻极限密植栽培模式下,施肥处理(JMF1)氮肥利用率要显著高于常规密度栽培模式下的施肥处理(CMF1)。丹阳湖农场和方邱湖农场试验小区JMF1处理氮肥偏生产力(PFPN)分别是CMF1处理的2.7倍和3.8倍;相应的氮肥农学效率(NAE)数值分别为3.4倍和2.2倍。

由表6还可知,2个试验点之间,无论用PFP还是用NAE表征,氮肥利用率差距均较小。而在极限密植模式下的优化施肥,2个试验点之间的氮肥利用率则有较大差异。

表6 不同施肥处理的氮肥利用率

3 讨论

众多研究表明[7-9],栽插密度对水稻群体结构产生较大影响,适宜的栽插密度能有效利用光能,充分吸收利用土壤养分,保证个体的正常发育和群体的协调发展,使单位面积上穗数、粒数和粒重指标协调优化,从而获得高产。但是,当前所有的水稻增密研究都局限于“分蘖促控”实现高产的传统技术路线。

与传统技术路线有所不同,本试验采取的极限密植栽培模式,是以高产的单位面积有效穗数作为栽插密度,控制分蘖,利用主茎成穗。如,目前水稻高产的单位面积有效穗数约为390~420万穗·hm-2,栽插时就此指标确定秧苗栽培密度。分蘖期追肥和烤田都不需要,从而简化了田间管理程序。本试验结果表明,极限密植模式下在减少化肥用量时,可以显著提高水稻产量;即使不施肥的处理,产量也基本与常规密度栽培的施肥处理持平。究其原因,可能是相对于传统水稻种植模式,“极限密植”群体竞争仅发生在稻株间对水肥和光照的竞争,不存在稻株内不同穗部间同化产物分配的竞争,只要种植密度不严重影响穗分化、发育和生长,则穗粒数、粒重相对稳定,高产的稳定性提高[10,11]。极限密植几乎没有分蘖,也就没有无效分蘖,同化产物可最大限度向穗部转移,则冗余生长量较低,收获指数提高[12]。

如上所述,传统的水稻高产技术必须要促分蘖,而水稻秧苗分蘖的发生,在很大程度上取决于土壤氮素的供应状况。当稻苗含氮量在2.5%以下,分蘖停止生长;含氮量超过3.0%~3.5%,分蘖才能迅速进行。但是,秧苗要达到这个含氮量并不容易。因为这个时期,稻株本身较为弱小,养分需求量不多,同时,根系不发达,养分吸收和运输能力不足。要在一定时间段保持3%的含氮量,仅仅通过根系从完全自然状态下的土壤中吸收是达不到的,生产上只能采取人工促进的方法,就是大量施用基肥和分蘖肥。结果必然会造成氮肥利用率下降,氮肥损失增加[13]。

为了促分蘖需要施用大量的基肥、分蘖肥,却因为秧苗处于生育早期根系吸收能力不足而造成大量养分不能吸收,加大了资源浪费、环境污染的风险。苗期氮肥的过量、低效施用已成为传统水稻高产栽培模式中实现肥料减量、提高肥料利用率不可逾越的技术屏障[14]。据报道,目前我国稻田单季氮肥(纯N)用量平均为180kg·hm-2,比世界平均水平高出75%[15]。而氮肥农学效率(NAE,单位施氮量增加的产量)不足12kg·kg-1,不到发达国家的1/2[16]。本试验研究表明,舍去促分蘖这一环节,优化施肥方案,丹阳湖农场和方邱湖农场的NAE值分别为35.7kg·kg-1和29.9kg·kg-1,PFPN值分别达到81.1kg·kg-1和120.1kg·kg-1;相比常规栽培模式的习惯施肥处理,氮肥利用率显著提高。随后3a的大田校验试验证明,水稻极限密植氮肥用量比传统模式可减少氮肥用量50%以上,同时水稻产量有所提高(未发表资料)。不难看出,水稻极限密植栽培模式正是通过舍去分蘖肥、减少基肥用量,显著地提高了水稻整个生育期的氮肥利用率。可见,在本试验技术条件下,化肥减量后水稻产量依然能实现稳步增产,这也正是水稻极限密植技术创新的一个标志。

4 结论

本试验采用的水稻极限密植技术可以显著提高水稻产量。在试验小区条件下,不施肥的极限密植处理水稻产量基本与施肥的常规密植栽培处理产量持平,而极限密植优化施肥处理常规密度施肥处理相比,试验小区增产幅度达27.5%~76.3%。

水稻极限密植技术可以大幅降低化肥用量,显著提高氮肥利用率。试验条件下,采用极限密植技术,稻田节省氮肥(纯N)5~12kg·667m-2,磷肥(P2O5)1~2kg·667m-2,钾肥(K2O)1~2kg·667m-2;试验小区氮肥偏生产力(PFPN)可达81.2~120.1kg·kg-1,相应的氮肥农学效率(NAE)为35.7~29.9kg·kg-1,均为常规模式的2倍以上。

水稻极限密植技术相对简单,易于掌握,符合粮食作物生产轻简化的发展方向。但由于该项技术还处于试验阶段,许多涉及技术应用的相关因素,如水稻品种、最佳密度、肥料类型与施肥方法等尚需进一步深入研究和探索。