地下水修复的技术不可达性及美国管理对策对我国的启示

张丽娜,姜 林*,贾晓洋,夏天翔,梁 竞,朱笑盈,刘文晓

1. 北京市生态环境保护科学研究院,北京 1000372. 国家城市环境污染控制工程技术研究中心,北京 1000373. 污染场地风险模拟与修复北京市重点实验室,北京 100037

地下水是重要的战略水资源,在保障饮用水供给和生态环境安全方面具有重要的现实和长远意义,目前由城市化、工业化、农业和矿业活动等导致的污染对地下水环境构成了严重威胁,我国地下水污染形势严峻,并呈现由点向面扩展的趋势[1]. 根据2020年《中国生态环境状况公报》[2],全国10171个地下水水质监测点中,GB 3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅰ~Ⅲ类水质监测点占13.6%,Ⅳ类水占68.8%,Ⅴ类水占17.6%. 有关研究显示,华北部分区域的地下水中甚至出现了致癌、致畸、致突变污染指标[3]. 由于地下水具有隐蔽、流动缓慢、交替程度弱、自净能力差等特点,一旦被污染就难以修复,且修复成本很高.

一些发达国家自20世纪80年代开展地下水污染修复以来,修复技术在大量的研究和实践应用中不断加以改进和创新[4]. 根据US EPA超级基金场地2020年报告[5],在2015—2017年美国110个地下水修复案例中,以原位修复、抽出处理和监测自然衰减技术为主,其中超过一半的场地采用原位修复方式,抽出处理使用比例降至20%,64%~78%的场地采用了制度控制措施,52%的场地采用了多种修复方式联合使用的方式. 与美国相比,我国地下水修复起步较晚但发展迅速[6],《水污染防治行动计划》《地下水污染防治实施方案》《地下水修复技术导则》等政策法规标准已相继出台. 根据2019年土壤修复行业发展评述[7],我国地下水修复技术主要有抽出处理、多相抽提、化学氧化、化学还原、空气注射和可渗透反应墙等,随着一系列政策文件的陆续出台,修复市场持续升温,地下水修复技术也从单一技术发展到多种技术组合联用.

尽管地下水修复已经开展了几十年的研究和实践,但由于地下水文地质条件的复杂性、污染物环境行为的多样性、修复技术本身存在的局限性等,导致地下水修复效果存在较大的不确定性[8]. 该研究针对地下水修复的技术不可达性,借鉴美国污染场地地下水技术不可达评估和适应性管理策略,结合国内案例研究,提出我国地下水修复过程实时跟踪和后期管理技术要求,以期为地下水修复和污染场地管理提供有益参考.

1 地下水修复的技术不可达性

1.1 技术不可达的涵义

地下水修复是美国超级基金(Superfund)以及资源保护和回收法(Resources Conservation & Recovery Act, RCRA)行动计划的主要目标之一,据统计,美国约29.4万个污染场地中的大部分均存在地下水污染问题[9],1981—2017年开展修复的1498个超级基金场地中有84%存在地下水污染[5]. 超级基金和RCRA一般要求将地下水修复到与当前或规划用途一致的水平,通常使用联邦或州饮用水质量标准;对于确定不适于饮用水用途的地下水,其修复目标是保证保护环境及安全利用. 超级基金和RCRA对于减少地下水污染带来的直接威胁方面取得了很大的成功,但大量经验和案例表明,将受污染的地下水修复到饮用水质量标准或目标值不一定能实现[10]. 如美国北卡罗来纳州某苯系物污染场地,地下水抽出处理系统(pumpand-treat system,P&T系统)自1996年7月开始运行,至1999年3月地下水中污染物的质量去除了3.5磅,而1997年11月至1999年3月期间减少量不足0.5磅,并且,去除前期的3磅花费了17.5万美元,而去除后期的0.5磅花费了72.5万美元(见图1[11]). 据2013年美国国家研究委员会(National Research Council, NRC)[12]统计,美国至少有126000个场地地下水受到污染,关闭这些场地的费用预计至少为110亿~127亿美元,并且约有10%的复杂场地,由于技术限制在未来50~100年内不太可能达到预期修复目标.

图1 美国案例场地地下水P&T修复系统污染物去除量与运行时间和费用的关系[11]Fig.1 Cumulative mass recovered versus time and costs of VOCs removed for the pump-and-treat system at case site in the USA[11]

Mcguire等[13]对美国235个氯代烃污染场地常用原位修复技术的修复效果进行评估,结果发现,235个场地中仅有7%达到修复目标、700个监测井中仅有21%的污染物浓度达到预期修复目标,主要原因是场地水文地质条件的非均质性、调查评估的不确定性、修复技术应用的局限性[14]. 1994年美国NRC出版的地下水修复治理技术报告中,评估了美国77个用传统P&T技术治理地下水污染的场地,发现达标场地仅有10%[15],报告中的研究结果引起了环保界人士对P&T技术修复地下水效果的共同关注,并怀疑政府正在为无效的地下水治理浪费着巨额资金[16]. 美国修复技术圆桌会议(Federal Remediation Technologies Roundtable, FRTR)的案例研究[17]显示,超级基金场地中大多数P&T系统在运行5年内,时间与污染物浓度去除率的关系曲线斜率渐近于零,即达到修复极限(asymptote performance),在污染物浓度已经降至修复极限后,若继续开展修复,污染物的去除效果与时间和资源的消耗将难以对应. 地下水修复的不可达性主要表现为修复时间的不可达性以及成本与资源消耗的不可达性. 如图2[17]所示,即使在采用了最佳修复轨迹“轨迹4-可达标”情况下,由于场地调查的不确定性、预期成本和周期限制等因素的影响,修复达到预期目标所需的时间仍有可能是未知的.

图2 地下水修复轨迹示意[17]Fig.2 Schematic of possible remediation trajectories for plume behavior[17]

美国发现并认识到了地下水修复的不确定性之后,提出了“修复技术不可达”(technical impracticability,TI)的概念,认为由于水文地质条件、污染物赋存特征、重质非水相液体(DNAPL)存在等客观因素[18],部分场地的地下水修复达到超级基金或RCRA要求的浓度水平是不可行的,并提出了相关技术不可达性评估、豁免政策和后期管理等技术要求.

1.2 技术不可达豁免

由于地下水修复不确定性的客观存在,面临修复时间和资源消耗与修复预期目标不匹配的问题时,若不考虑修复技术不可达现象的存在,将在一定程度上阻碍地下水修复和场地的再开发利用,基于此,美国推行了地下水污染场地的技术不可达豁免(technical impracticability waivers,TI豁免)政策[19],明确了技术不可达的定义、TI豁免的申请和审查等要求. 例如,位于美国缅因州的一个废油储存场地[20],造成场地周边土壤和地下水中挥发性有机物污染,1990年进行了紧急清理后列入国家优先清单(National Priorities List, NPL),在修复实施过程中发现,存在于场地基岩中的DNAPL是场地挥发性有机物污染的主要来源,US EPA不确定是否可以在合理的时间内达到修复标准,通过技术不可行性评估,认为该场地符合地下水污染物较稳定、地下水没有饮用途径、通过制度控制可防止人群暴露等条件,在开展水力控制和落实长期监测计划的前提下对场地污染区修复进行了豁免.

据统计,最常见的豁免原因是复杂的水文地质条件和NAPL的存在[21],挥发性有机物、重金属、半挥发性有机物和多环芳烃等是技术不可达豁免场地中最常见的污染物. 2020年美国首次将技术不可达豁免场地统计纳入了超级基金修复报告中[5],在1988—2017年期间,US EPA的96个超级基金场地中共发出105份豁免许可(见图3),几乎每年都存在因地下水修复技术不可达而豁免的场地.

图3 美国超级基金场地各财年技术不可达豁免场地数量(1988−2017年)Fig.3 Groundwater TI Waivers per Fiscal Year of EPA' Superfund from 1988 to 2017 in the USA

借鉴US EPA技术不可达豁免政策,美国加州地下水管理部门根据过去25年间对地下储油罐泄露场地调查修复的经验,认为由于受修复技术和经济条件的限制,地下水恢复到原政策要求的背景水质或加州地下水水质标准往往很难实现,考虑地下水等自然降解功能特点,制定了“地下储油罐低风险结案政策”[22],提出地下水修复活动的目标是使地下水质量达到对人体健康与环境安全无影响的水平,而完全恢复到背景浓度或者质量标准,将依靠地下水中污染物的自然衰减作用,如此既保护了人体健康和环境安全,同时又减少了不必要的经济浪费. 美国空军工程与环境中心2012发布指导手册[23],将场地低风险结案方法应用于石油燃料、氯化溶剂、重金属等地下水污染修复场地.

1.3 技术不可达评估

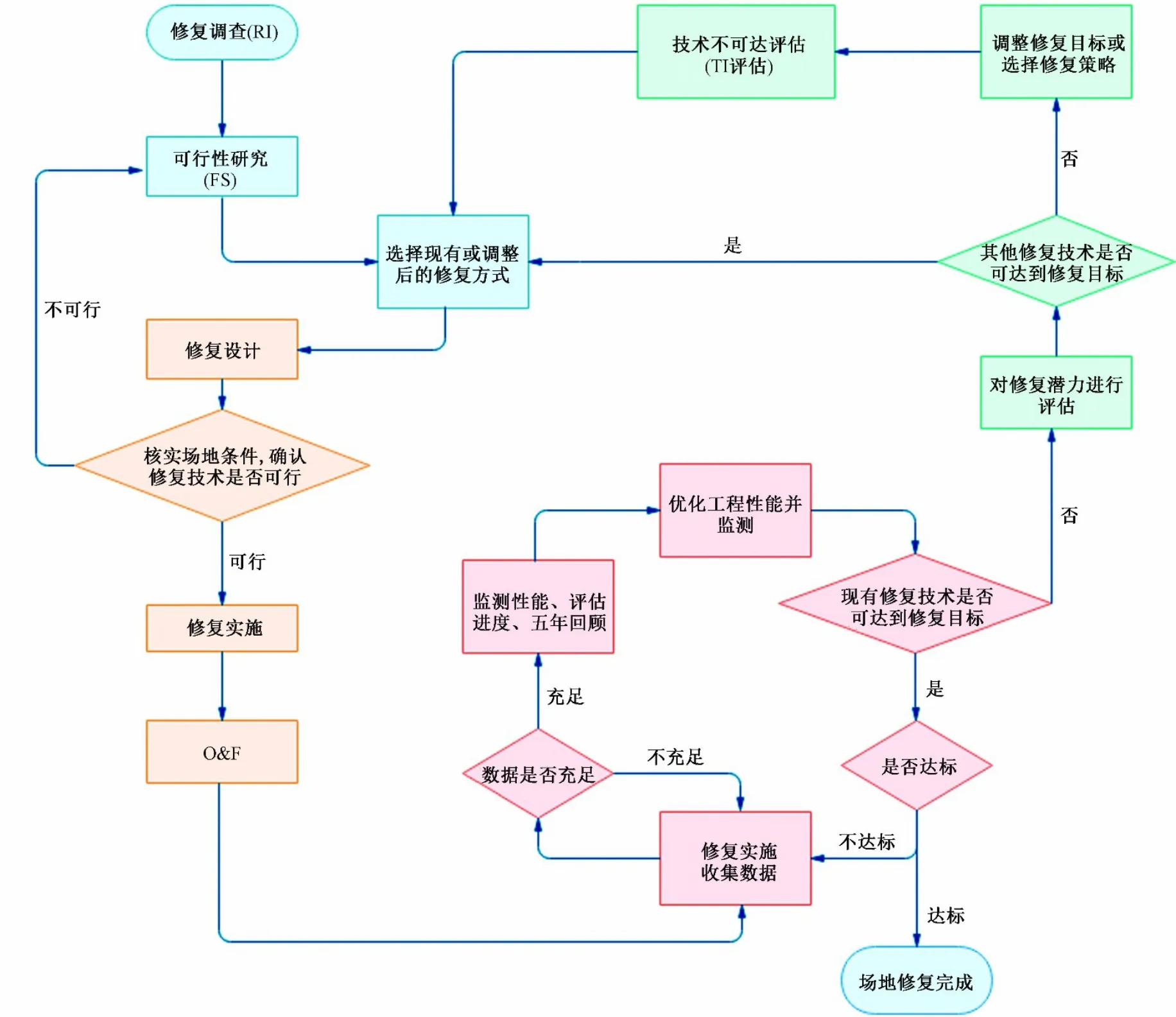

大多数情况下,只有在修复实施了一段时间之后才能提出TI豁免申请,称为“修复实施后TI豁免”;个别情况下,若有详细的场地概念模型和充分的数据支持,也可以在地下水修复实施之前提出“前端TI豁免”[24]. 根据在美国超级基金场地地下水管理路径(见图4[25]),一般是在现有选择技术实施之后,通过监测数据和其他资料证明现有修复技术不能达到预期目标且没有其他修复技术可以达到修复目标的情况下,开展多证据支持下的技术不可达评估(TI evaluation,TI评估)来决定是否可以进行豁免[26].

图4 美国超级基金场地地下水修复路线[25]Fig.4 Recommended process for restoring contaminated groundwater at Superfund site in the USA[25]

技术不可达评估是地下水修复过程中的一个环节,责任方或施工方申请技术不可达豁免时,需要提交技术不可达评估报告(TI evaluation report, TI评估报告),TI评估报告需要包含以下内容[12,27]:①明确TI豁免场地的修复目标;②明确TI豁免的范围,包括经纬度、体积、含水层信息等;③提交精确的场地概念模型,包括场地地质和水文地质情况、污染分布、迁移转化途径和受体特征等;④证明不能达到修复目标值的数据资料,包括必须证明污染源已经精准识别且已经去除或有效管控,证明目前采用的修复策略不能进一步起到修复效果,估算现有修复技术清理达到目标值所需的时间,以及说明在合理的时间范围内各修复技术均不能修复到目标值;⑤计算继续执行现有修复策略所需的费用;⑥TI豁免后的监测计划. 技术不可达性评估报告需要提交管理部门批准,相关申请和决策需纳入场地决策记录(Records of Decision,ROD)中.

2 技术不可达场地的环境管理

对于出现修复技术不可达(或称达到修复极限)的地块,并不意味着将减少在场地地下水污染修复方面的努力,相反,管理部门更需加强对现有技术的评估,仍需要严格的技术手段和风险管理,保障场地修复效果和安全利用.

2.1 适应性管理

为了有效推进地下水风险管理工作,US EPA明确提出,经一系列严格评估判断场地难以到达可行性方案中规定的修复目标时,可以改变修复目标或采取相应的风险管控措施[8]. US EPA在2011年发布的《超级基金场地地下水修复推荐程序》提出,若证明修复技术不能达到修复目标,则需要改变修复技术或修复措施;在2013年发布的地下水修复策略[28]中提出,鼓励通过持续的数据收集、效果评估和修复措施评估,充分考虑场地条件的变化,对修复过程进行不断完善. 美国新泽西州2013年发布的《地下水修复不可达性技术指南》[29]指出,若由于场地污染物特征、污染介质、修复技术的可获得性以及达到修复极限后成本等因素,达到修复极限后,可以通过优化修复方案改进修复效果,若技术或经费受限,也可以通过风险控制措施来进行地下水管理.

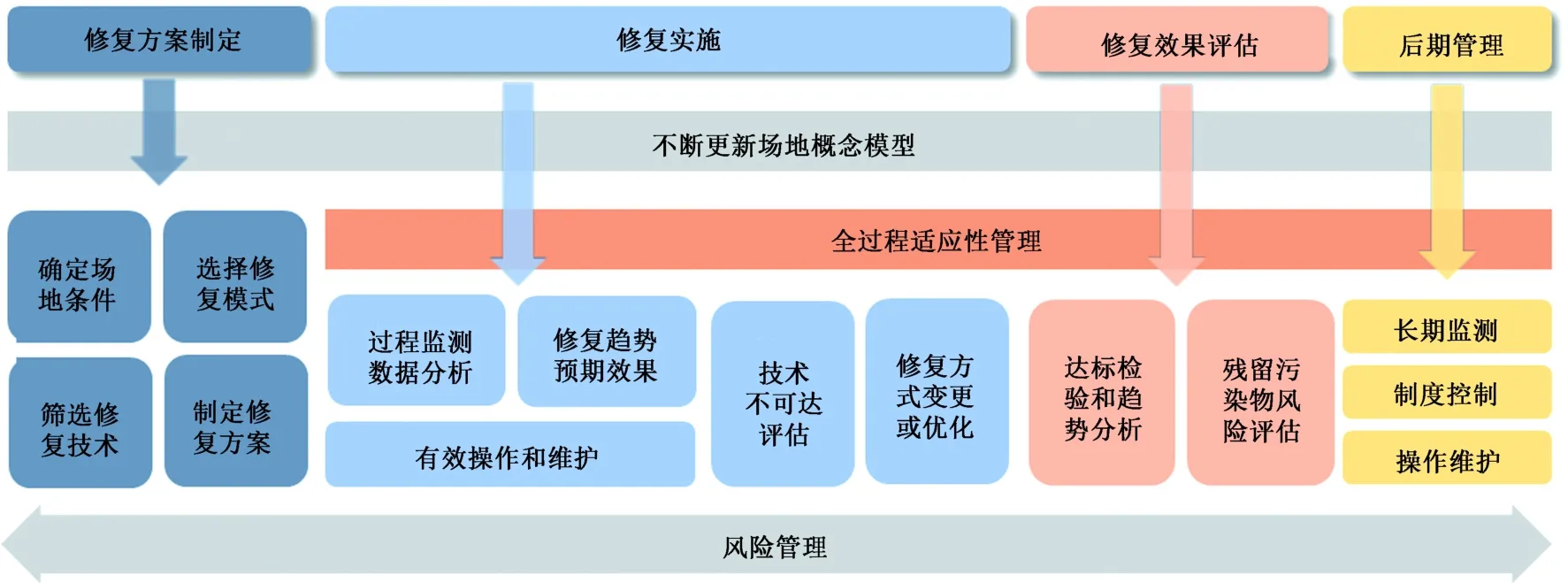

美国NRC于2003年提出了适应性场地管理(adaptive site management, AM)概念[18],建议对复杂污染场地进行适应性管理,并指出适应性管理并不等同于“反复试验”,而是通过不断地学习、测试、评估和完善以实现长期修复目标;类似于适应性管理的方法,NRC于2013年提出开展过渡阶段评估(transition assessment)的概念,对于尚未达到修复目标但已达到修复极限的复杂污染场地,进行过渡评估并考虑采用新的补救措施或开展长期管理. 2017年ITRC建立了针对复杂污染场地的动态适应性污染场地管理框架体系[8],即对于场地中存在难降解污染物且污染规模大、水文地质条件复杂等的复杂性场地,在充分掌握场地概念模型的基础上,可以同时设置近期修复目标和长期修复目标,并根据修复过程中的运行监测与效果评估,不断动态调整修复工艺参数、修复技术和修复目标,以减少场地修复过程中的不确定性. 适应性管理适用于任何场地特别是复杂污染场地,且适用于场地修复的任何阶段,其在污染场地管理中的作用如图5[30]所示. 通过适应性管理,当所有近期目标均已实现、场地长期目标已实现且场地关闭流程已启动时,适应性场地管理即告结束.

图5 适应性管理在美国超级基金场地管理中的作用[30]Fig.5 Superfund remedial site management mentality under AM in the USA[30]

2.2 低风险结案

采用适应性管理对策调整优化修复方案之后,仍需保证场地用地安全,方可进入开发利用阶段. 管理部门对修复不可达评估报告的批准并不意味着免除责任人的责任,相反,报告中应明确提供保障公众健康和环境安全的方案[12]. 美国加利福尼亚州“低风险结案政策”中提出了场地结案的3个要素,包括地下水污染羽需稳定或有衰减趋势、场地受蒸气入侵风险较小、残留污染物浓度不对人体和环境产生危害.美国空军工程与环境中心发布的指导手册提出了低风险结案判断逻辑图(见图6[23]),基于场地概念模型、污染源控制和残留污染物风险的程度,将其低风险结案场景分为3种:若满足所有必要因素和3~4个限制因素类型,则属于类型A—有足够的证据确定场地可以关闭;若满足所有必要因素和0~2个限制因素,属于类型B—有适度的证据确定场地可以关闭;若不满足任何必要因素,则属于类型C—场地较难进入关闭程序. 美国科罗拉多州针对有地下水污染残留场地的关闭政策中提出,申请人应证明污染物浓度将在场地关闭后在合理的时间范围内实现修复目标,且证明对人体健康和环境风险的影响较低. 低风险结案政策中的判断逻辑为是否可保证场地安全利用提供了较为系统和全面的判断条件,因储油罐场地数量众多以及加利福尼亚州在美国环保界的影响力,低风险场地政策对美国乃至全球都产生了深远影响.

图6 低风险结案判断逻辑程序[23]Fig.6 Low-risk site closure manual decision logic flow chart[23]

2.3 后期管理

由于地下水修复过程的不确定性,还应关注其修复效果长期有效性,除非开展定期的操作和维护,否则修复工程可能会随着时间失效或降低性能,特别是对于达到修复极限、调整修复策略的场地,需要持续保障用地安全. US EPA规定,污染场地的修复工程建设完成后,还需开展运行与维护(O&M)、长期响应(long-term response actions, LTRA)、制度控制(institutional control, IC)、五年回顾(five-year reviews)等工作,以确保超级基金响应活动对人体健康和安全提供长期保护[31].

针对地下水修复(见图7[31]),一般在修复设施具备操作性与功能性(operational and functional determinations, O&F)后,进入最多10年的长期响应阶段[32-33],长期响应阶段结束后,若仍未达到修复目标,则需要对修复设施开展必要的长期管理. 运行与维护是保证修复效果的必要措施,开展之前需明确责任方并制定运行与维护计划[34]. 制度控制是指通过制定和实施各项条例、准则、规章或制度等非工程的控制措施和法律控制手段,防止或减少人群对地块污染物的暴露,从制度上杜绝和防范地块污染可能带来的风险和危害,常作为风险管控和修复的补充措施进行使用[35];对于场地修复后不能达到“不限制利用、不限制暴露途径”标准的,需要开展五年回顾[36],包括场地上仍有污染物残留、修复时间五年以上等情景.

图7 超级基金地下水修复长期管理阶段示意[31]Fig.7 Superfund groundwater remediation timeline[31]

3 经验与启示

总结美国污染场地地下水修复管理经验来看,由于地下水修复不确定性的客观存在,面临修复时间和资源消耗与修复预期目标不匹配的问题时,若不考虑修复技术不可达现象的存在,将在一定程度上阻碍地下水修复和场地的再开发利用. 美国借鉴多个案例场地的经验教训,在地下水修复特别是超级基金管理中,逐步建立了较为完善的技术不可达评估、技术不可达豁免、适应性管理等技术要求,大力倡导场地修复过程中的运行监测与优化,对地下水修复的管理起到了科学合理的推动作用. 我国污染场地管理起步较晚,目前已积累了一定的经验,但在复杂污染场地地下水修复中仍存在修复目标、修复周期、修复效果评估周期等各方面等挑战,可借鉴美国地下水修复管理经验进一步完善相关技术体系,避免重复走美国污染场地地下水修复的弯路.

3.1 建立修复过程跟踪管理技术体系

现阶段,我国在修复工程实施过程倾向于按照修复技术方案和施工组织方案开展快速高强度的治理修复,较少关注修复实施前后和修复过程中场地概念模型的改变,修复过程的运行监测较为简单. 近年来对污染场地地下水修复进行的多项研究与实践已经发现,复杂污染场地地下水修复到预期目标难度较大,例如,涉及地下水氯代烃污染的场地由于污染物气相、自由相、溶解相、残留相4种赋存状态的存在及相互转化,极大地增加了污染场地的治理难度[37];涉及DNAPL污染的场地,由于其在地下水中有持续向下迁移的趋势,最终会吸附于低渗透地层中,成为长期存在的污染源,引起反向扩散发生,致使地下水修复几乎难以达到预期目标[38]. 借鉴美国地下水修复技术不可达和适应性管理相关经验可知,由于场地调查、风险评估以及修复治理技术可行性研究均存在较大的不确定性,在治理修复过程中,不能保证修复方案中确定的修复目标、修复技术和周期是一成不变的[8].按照我国现有法律法规要求,需要在达到修复目标后方能移出污染地块名录,而地下水修复技术不可达性的客观存在对修复效果评估以及污染场地管理带来较大的压力.

我国在修复实施阶段尚无涉及地下水技术不可达情景的应对措施和技术要求,仅在修复效果评估阶段提出了修复极限的概念并对判断修复极限的条件提出了要求[39-40],评估时间非常滞后,在我国现有管理体系下,若在效果评估阶段涉及修复方式优化、修复目标调整等需求,在技术实施上较为被动且易造成较大的管理决策压力,不利于地下水修复的科学管理和有效修复. 因此,为了避免过度修复或修复失败,应建立完善的地下水修复全过程跟踪管理技术体系(见图8),对修复过程进行有效跟踪,提高修复实施的科学性. 尤其是在修复实施阶段,应在不断更新场地概念模型的基础上,开展过程监测和数据分析,跟进地下水污染羽变化、污染物浓度降低速率和污染源去除效果;判断所采用修复策略的修复趋势,分析预期修复效果;保证修复工程在实施过程中得到有效的操作和足够的维护;科学判断是否出现技术不可达情景,必要时根据场地水文地质和监测数据开展技术不可达评估;实时记录修复运行变更、设施调整等系统优化措施及其成效等.

图8 地下水修复全过程跟踪管理技术框架Fig.8 Technical framework for whole-process tracking management of groundwater remediation

3.2 适时开展残留污染物风险评估

修复后安全利用是污染场地修复的根本要求,对于达到修复极限的地块,仍需要严格的技术手段和风险管理,并确保残留污染物不会对人群健康和环境产生风险. 我国在HJ 25.6—2019《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》[39]中开展了一定程度的探索和要求,规定在达到修复极限的情况下对残留污染物开展风险评估,若残留污染物风险不可接受,则需要进一步治理修复或管控. 但是,目前残留污染物风险评估尚未得到广泛推行,一方面,是由于需要在判断达到修复极限情况下才能进入到残留污染物风险评估阶段,现有修复过程数据的缺乏大多不能支撑修复极限的判定;另一方面,残留污染物风险评估需要结合更新后的场地概念模型开展,技术要求相对较为精细,目前尚无系统性的技术规范.

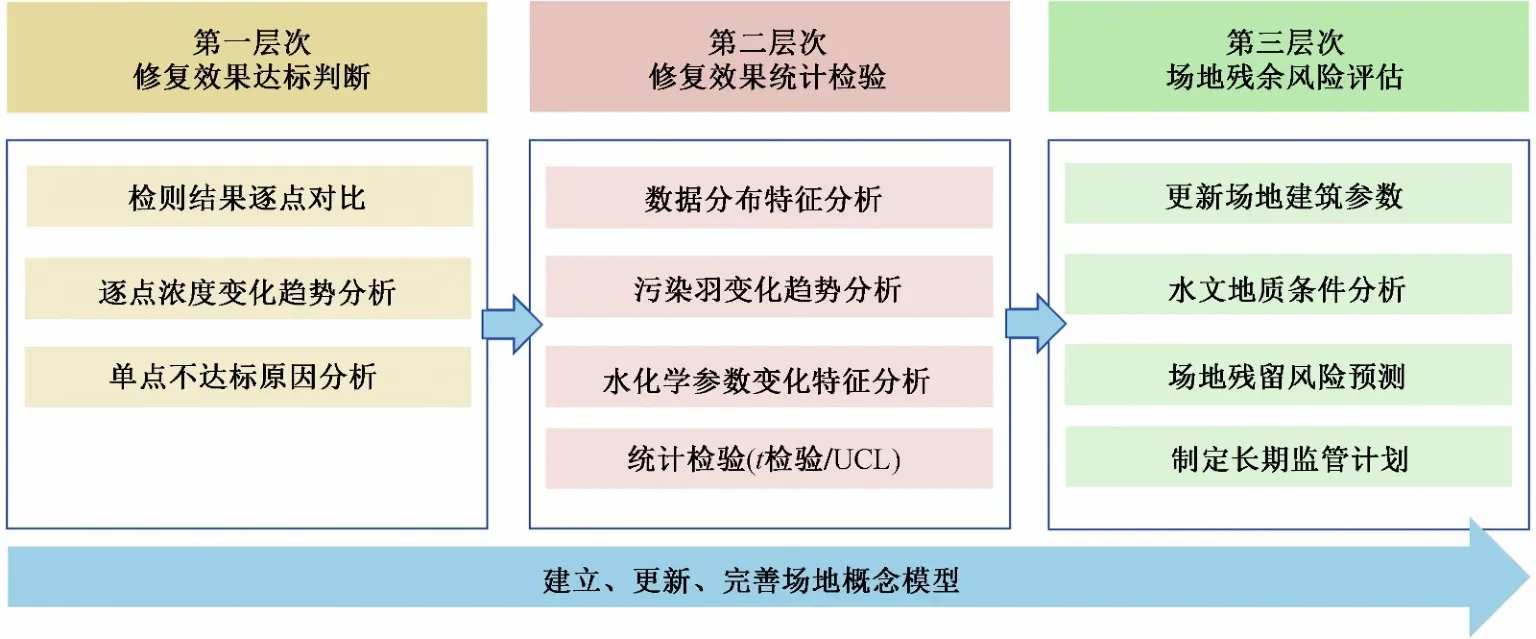

国内少量场地在修复效果评估中开展了残留污染物风险评估的尝试. 以某沥青厂为例,该厂主要生产各种型号沥青混合料,原辅材料包括沥青、重油、柴油、乳化剂等,将规划为居住用地. 通过场地土壤和地下水污染调查与风险评估,确定场地土壤和地下水中目标污染物为苯和总石油烃,土壤采用原位气相抽提、地下水采用“抽出处理+回灌”进行修复. 通过修复,地下水中特征污染物浓度明显降低、污染羽明显减小,但局部土壤和个别监测井中苯浓度仍存在超过修复目标值的现象. 发现未达标点的存在之后,修复系统补充运行,但多次尝试后再检测仍存在局部不达标情况. 结合该场地水文地质情况进行分析,主要原因可能在于该场地埋深12~16 m处存在粉质黏土夹层形成透镜体,造成该局部土壤难以通过气相抽提修复达标,且导致地下水修复难以达到预期目标. 鉴于此,该场地在修复效果评估阶段,借鉴美国残余风险评估理念,建立了多层次的修复效果评估技术路线(见图9),包括第一层次达标判断、第二层次统计检验和第三层次的场地残余风险评估. 在残余风险评估工作中,结合场地详细的建设规划、残留污染物空间分布以及场地水文地质条件构建特定场地概念模型,结果显示,场地地下水、土壤和土壤气中污染物虽然有一定程度残留,但对未来人群的健康风险均低于可接受风险水平(1×10—6),满足按当前开发方案进行开发建设的用地要求. 但鉴于场地内地下水中残留有苯污染,严禁场地内地下水开采使用,同时提供了详细的长期监测计划.

图9 国内某场地多层次修复效果评估路线Fig.9 Road map of multi-level remediation results verification for a certain site in China

该案例场地用地方式和建筑设计较为明确,在获取较为完善的修复过程监测数据、开展多证据多层次效果评估的基础上,及时发现了该场地修复技术的不可达性,开展了残余污染物风险评估的尝试,避免了过度的时间成本投入,有效保障了场地的开发建设. 近些年,原位修复、风险管控、绿色可持续修复等成为场地修复的发展趋势和热点,按照基于风险的管理思路,建议可借鉴美国低风险结案政策和技术要求,结合我国法律法规要求,建立系统的残余污染风险评估技术体系,适时开展残留污染物风险评估,进一步支撑修复效果评估、保障建设用地安全利用.

3.3 严格落实污染场地后期管理

借鉴美国对污染场地长期管理的相关要素,我国在《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》等技术规范[39-40]中初步提出了后期管理要求,但目前尚未建立系统的后期管理技术体系,后期管理的目的、概念、技术要求和监管机制尚未明确,地下水修复后期管理要求存在不能科学推进和有效落实的现状. 例如,有些场地在地下水修复效果评估阶段提出了修复后长期监测和制度控制的要求,但在施工期和建设期仍存在职责不明、意识欠缺等问题,后期监管措施未能得到落实,修复后场地安全不能得到有效保障. 甚至个别实施了工程阻隔的污染场地,在后续开发利用阶段,出现破坏原阻隔层的情况,由于采取工程阻隔措施是对暴露途径的阻隔来管控风险,并未对污染源进行去除,因此破坏阻隔层使得污染源不能得到有效阻控,从而对场地开发使用带来风险隐患,需要引起重视. 因此,借鉴美国管理经验,建议制定相应的后期管理技术文件和管理办法,严格落实地下水修复后期监管.

4 结论与建议

a) 美国管理经验表明,地下水修复的不确定性在一定程度上造成了修复时间和资源的消耗与修复预期目标不匹配的问题,考虑修复技术不可达现象的存在,美国推行了技术不可达豁免政策,并提出适应性管理和低风险结案等管理对策,对地下水修复的管理起到了积极有效的作用.

b) 我国在地下水修复起步时间较晚,现阶段仍倾向于高强度的治理修复,对修复过程中的不确定性认识还不够全面,对修复效果评估及场地再开发利用带来较大的压力. 建议完善修复过程跟踪管理技术体系,对修复过程进行有效跟踪,提高修复实施的科学性;基于风险管理思路并结合我国法律法规要求,适时开展残余污染物风险评估,进一步支撑修复效果评估和场地开发利用;关注地下水修复效果的长期有效性,制定后期管理技术文件和管理办法,严格落实污染场地后期监管.