紫砂泥绘中的梅花

——点、线、面的变奏曲

宁丽娟

(宜兴 214221)

点、线、面是构成艺术作品的基本形式,它使艺术作品的创作与解读有章可循、有理可据。大千世界繁冗芜杂,艺术家根据艺术创作表现的需要,借助点、线、面的构成要素抽离其中蕴藏的秩序感,并通过各种材质、观念加以表现。梅花从作为客观存在的自然对象到具有丰厚寓意的审美欣赏主体,经历了从实用认知到审美发现,再到比徳附意的一系列过程,其中不仅蕴含着对梅花自身形容风貌的逐步发现和认识,更渗透着人类文化审美意识的自觉与重构。以紫砂泥绘的装饰手法表现梅花,既有着内容的深刻寓意,又有形式美感的直观体验,特别是作为造型基本元素的点、线、面在泥绘梅花的创作中有着特殊的意义。梅花的自然生理特征表现出极强的形式感,应用于泥绘梅花的创作中可以以花为点、以枝干为线、以坯体为面,形成一首富于节奏与韵律的变奏曲。

早在魏晋之时,在以审美境界中山水物象形容人物风姿情态的同时,亦有将衡量人物之美的骨、筋、气、血、肌等推及艺术审美的考量,使构成人体的诸要素发展为构成艺术美的要素。在泥绘梅花的装饰中,点、线、面的构成元素与单纯的色彩使紫砂器物装饰呈现统一的“白贲”之美,装饰主题的各元素化生为肌、骨、血,从而使装饰作品更具生命气韵。本文以点、线、面的视觉元素为契机,以肌、骨、血为拟象,揭示蕴含于泥绘梅花装饰构成中的“有意味的形式”。

1 点—花头为“肌”

点,是造型艺术中最基本的元素之一,在装饰构成中作为装饰元素的“点”往往有着自身的形态特征,如大小、形状、面积、色彩及肌理等。在表现泥绘梅花时,花头作为点的构成元素,既是装饰的中心内容,更是悦人心目的“肌”的外在,在数量、位置聚合以及色彩表现上成为构成的中心,在艺术创作和欣赏中被寄予无限情感。清·王概在《芥子园画谱·画梅浅说·画法源流》中根据花头的画法把画梅概括为四派:勾勒着色、没骨、点墨、圈白花头。绘画中这种多样的技法表现及程式化的形式构造为紫砂泥绘梅花的塑造提供了参照。具体在泥绘装饰中,梅花花头的塑造多在观察写生的基础上参照历代画梅,特别是晚唐五代以及宋元梅花,因晚唐五代梅花以勾勒填色和落墨赋彩的手法,多追求应物象形的写实表现,如南唐画家徐熙“梅竹双禽图”,其花头的精微描绘与构成的简约为泥绘梅花的装饰提供了灵感;宋人始开墨梅表现之风,其“圈白”、“倒晕”的手法亦可直接应用于坯体较深的紫砂器物装饰,如杨无咎“四梅图”其花头点点,确有如白泥堆积的视觉效果;元人梅花表现潇洒飘逸,如王冕“墨梅图卷”其梅花高逸脱俗,是泥绘表现取法之上选。

绘画作品中的梅花因经过艺术家的加工与提练,应用于泥绘创作确有便利之宜,但紫砂泥绘梅花的装饰有着自身的特殊性。首先,现实及绘画作品中的梅花小且多,在泥绘装饰中往往因器物装饰表现的需要,须对为数较多的梅花进行组合,待重新组合后,梅花的构成与排列往往呈团状簇拥,或反复排列形成一种凝聚力与秩序感,更有单枝花朵呈数点飘于枝头稍尾,既是画龙点睛,又成疏密变化,俯仰间构成力的松紧开合,更符合立体器物动态观赏的需要;其次,与绘画作品中花头的平面描绘渲染不同,泥绘梅花往往以堆塑的手法融合紫砂传统花塑器中梅花的贴塑技艺,追求浮雕凹凸感的呈现,在对空间进行概括压缩后使装饰更具视觉的层次感和丰富性。传统紫砂“贴梅花”技艺大体以小块微泥捏成花瓣片状,以脂泥粘接,修整形态后层层复加,并用竹木、牛角、皮等工具进行修光,亦可直接使用现成模版进行压印,在成型脱模后以脂泥粘贴于坯体并修光完成。泥绘梅花的表现在塑造感以及材质应用上与传统紫砂贴花工艺有着相似之处,但相较之下,泥绘创作所用浆料更为稀薄,在梅花的表现中更具写意性,而不囿于个别花朵的完全表现,追求整体的协调与统一。最后,紫砂泥绘装饰的载体主要为各种壶、盆、瓶、罐等实用、欣赏把玩之物,梅花花头的塑造表现既要追求观赏性,更要体现一定适用性,这就要求花头在堆塑的凸起中尽量减少锋利的棱角,以在后期使用中更好地体现“交互设计”。无论聚合之态还是散点分布,梅花花头作为泥绘装饰中点的存在,在装饰表现中成为视觉中心和欣赏品味的依托,如肌肤般诱人的视触体验使泥绘梅花装饰更具艺术的审美表现力。

2 线—梅枝为骨

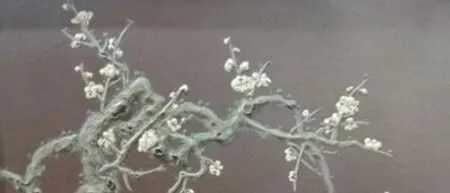

线,或曲或直,在装饰构成中昭示形象的位置,具有动态生命的指向性。梅枝作为泥绘梅花装饰中的“线”,是装饰构成的“骨”,其在位置、粗细、长短的变化上具有强烈的形式意蕴,并使梅花的表现具有强劲的生命力。具体在紫砂泥绘创作中,梅枝的造型与取势是梅花力量的凝聚,起着贯通全局的作用。清·方熏在《山静居画论》里谈到“作画起首布局,却似博弈。随势生机,随机应变。”梅枝的起首开合成就“线”的走势,有着或张扬、或舒缓的节奏,并使梅花透射出不同的性格特点。紫砂器素来“方匪一式,圆不一相”,其多变的造型要求作为“线”构成的梅枝装饰更要“随势生机”。泥绘梅花多表现于紫砂方圆器的造型装饰中,其中方器因平面的装饰性使其更宜受到绘画中梅花构图的影响,只是在具体表现上追求层次堆积的有序性。圆器作为紫砂器之大宗,其梅枝的设计构造更为灵活多变,既可于器物底处发枝,亦可中空斜出,追求不同角度装饰变化的趣味与奇崛。在装饰创作中,如遇大器物,枝干可略粗壮,且在生发处适当扩大根桩面积,使作为器物整体装饰中“线”构成的枝干兼具面的丰富性。如作品“香远”(见图1),根桩大面积薄涂,甚至透出底色,使从中生发或其侧穿插的枝干经堆塑后可产生厚薄虚实的对比,形成如薄意浮雕的层次效果。大件器物的经营布局,多以枝线的穿插组织见疏密节奏,往往先画老干,再画枝条,先近后远,具有一种视觉的丰富性和磅礴的气势。若逢小件器物则多以折枝梅花横空点缀,追求构成的奇趣。梅枝作为线的构造,其布置陈列具有强烈的指向性,取势一般不取垂势而以向上攀升为主,意在表现梅花蓬勃向上的生命力和蜿蜒往复的力量感。因装饰器物圆转的立体性,枝干布局由右向左或由左向右皆可自如表现,如是砂壶则一般因装饰面的向背,宜从把侧生出,侧向弯延至壶嘴的方向,与出水之势形成意象的关联。

图1 香远

无论是简约的折枝梅还是复杂的多重梅装饰,泥绘梅花往往追求其“高士”之拟象,而舍弃梅花“美人”之风韵,这既出于装饰风格的需要,更契合于紫砂器物所表现出的性格与气象。这种“高士”之骨力、情态多表现在泥绘梅花的枝干处理上。古人《梅谱》“写梅五要,发干为先,一要体古,屈曲多年;二要干怪,粗细盘旋;三要枝精,最忌连绵;四要稍健,贵其遒坚。”枝干作为泥绘梅花之骨,多取老梅之态,取其粗细盘旋。对于枝稍亦不可出锋或尖笔出泥,否则会流于纤弱而缺少厚重,不能表现梅之拙朴老辣、刚劲不阿之风。泥绘梅枝不同于画中老梅主要在于,绘画中墨笔梅花以书法用笔和墨色的浓淡干枯表现枝干的遒劲,而泥绘梅枝则以泥色的深浅变化和泥料厚薄堆塑的体积,以及枝干表面泥质肌理的斑驳来体现梅花的骨力与情态。

梅花除了作为主体装饰外,亦与其它花卉草木并置描绘,其枝干作为装饰元素之一,不仅起到丰富装饰肌理的作用,更可补形式变化之不足,任意长短、左右上下的穿插变化可根据器物造型“随形就势”、灵活多变,实现装饰与器物的统一。总之,梅花枝干的灵活运用与表现,通过控制其轻重缓急以及起伏变化的节奏感形成丰富的视触体验,作为装饰图像中的“线”起着承接全局的骨架作用。

3 面—器表为血

在装饰创作中,面因与点、线的相互对照而存在。应用在泥绘梅花的表现中,正是因梅花枝干与花朵的塑造之实才有了坯体面的“虚”,这种虚实互生的意蕴使坯面成为梅花装饰表现的生机与血液。血液富有流动性,在传统中医理论中常以“气血并称”,并用来阐释诸多疾症之源,可见血液的无处不在和对生命滋养的重要。紫砂器物作为一种三维的空间实体,因梅花的装饰而使坯体有了虚实的流动,使坯面成为气的化身,流动着生机的血液。正如石涛“一笔画”之论,“一笔”分阴阳,撕开混沌成虚实造化之功。有了梅的存在,便有了坯面气息的游走与阴阳虚实的互生。紫砂泥绘装饰作为陶瓷装饰的形式之一,因器物之“实”更应追求装饰“虚”的营造。

中国艺术讲究虚实相生,老子认为天地万物都是“无”和“有”、“虚”和“实”的统一。因此,在泥绘梅花的表现中更应注意其面的构成与意义。首先,紫砂材质优美,经多重轧光烧成后器面致密度高,并呈现丰富的色调和特殊的肌理美感,紫砂壶也因这种材质的宜茶性和泡养的“包浆”而为时人所珍。因此,在泥绘装饰设计中更应考虑坯体作为“面”的虚空间的设计与保留;其次,泥绘梅花尤其枝干的表现,往往因应物象形以及视觉肌理再现的需要,追求泥质凹凸感以及粗糙的肌理效果,在器物装饰中形成“毛”与“光”、“粗”与“细”的对比,使装饰物像呈现丰富的肌理变化;最后,泥绘梅花作为一种陶瓷绘画语言的装饰形式,在构成中亦要遵循绘画的审美法则。潘天寿曾说“画是平面的艺术,又不会活动,故一味追求真实性既无必要,最终效果也不一定好。所以中国人讲取舍、讲处理,以白纸为背景,计白当黑。讲究笔墨章法、趣味,效果反而好”。泥绘梅花的塑造经营使装饰胎面切割成有机形态,给人以饱满、弹性、圆润的感觉,而这种计白当黑,对章法的刻意经营使装饰形成了有意味的图底关系。以坯为纸,以“面”之“无用为大用”,在立体的变化中呈现绘画的趣味性。

文学或绘画中梅花的表现是紫砂泥绘梅花创作的源泉和基础,历代咏梅、绘梅之佳作为紫砂泥绘的意境营造与创作提供了灵感。国画梅花中诗、书、画、印融为一体的表现形式亦在紫砂装饰中形成共识,并具体应用于泥绘与陶刻的刻绘结合中。文学以及绘画中的梅花与泥绘梅花有着一脉相连的延续性,是诗文书画在紫砂艺术中的延伸与拓展。然而,紫砂泥绘梅花毕竟与紫砂器“同气连枝”,在审美意象以及材料技法的表现中有着自己独特的审美特征和艺术语言。首先,梅花的古朴稚拙在泥绘装饰中有着更为立体的表达。其次,《考工记》记载“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者然后可以为良”,为追求堆塑的层次感与肌理表现的丰富性,紫砂泥绘最大限度挖掘紫砂泥材质的可塑性与肌理的表现力,使泥绘梅花的表现更具材质美与工艺美的独特性。最后,泥绘梅花的装饰设计并不止于绘塑烧成,在后期的泡养中,在使用者与欣赏者的摩挲抚触中,在岁月的侵蚀中,泥绘梅花装饰因未经如坯体般的层层轧光,泥料颗粒更为疏朗,因此,泥绘梅花更易发生“包浆”的变化,形成微妙细腻的层次感,这也是绘画作品所不具备的。

梅花不同于牡丹、芍药、菊花等草本花卉之多彩,梅花花头虽有白、红、黄等色,但其花期无叶,加之紫砂泥绘表现多取白梅,一者适宜装饰坯体的多色变化,再者取梅之高洁的象征意味,形成单纯简约的视觉形象。“光源的照射使物体呈现黑白灰的明度特征,在装饰设计中可通过点、线、面的排列组合来表现黑白灰的对比关系”,泥绘梅花中点、线、面的构成在表现黑白灰的单纯统一中不仅实现了器物装饰的“附丽”,更体现了紫砂装饰审美的时代性。

4 结 语

随着现代建筑设计、现代产品设计以及平面设计的发展,现代主义单纯内敛的形式与色彩语言已影响到生活的方方面面。紫砂作为民族传统文化的组成部分,在继承传统材料、技法表现的基础上,应谋求更为整体简约的造型与装饰形式。泥绘梅花的表现既取梅之深厚的传统文化意蕴,又在点、线、面的形式表现中形成了具有秩序感和现代审美特性的装饰语言。

工艺美术的装饰向来有“金花鸟、银山水”的论断,这不仅表达了人们对花鸟的认知与热爱,更为紫砂泥绘装饰指引新的路径。紫砂泥绘装饰对花簇的引用与研究才刚开始,泥绘梅花点、线、面的构成形式亦可运用于其它花卉的装饰创作中,不仅拓展了现代紫砂装饰的题材与空间,更丰富了当代传统文化与现代艺术融合的新语境,并进一步提高和塑造当代人理想的审美情趣。