含高渗透率新能源的新型交直流储能系统的配电网规划

张旭,李阳,刘晓,韩捷,李俊林,林劝立,张桂凯,彭伟梁

(1.广东电网广州供电局有限公司,广州510620; 2.广东电网有限责任公司电网规划研究中心,广州510062)

0 引言

2021年3月,中国提出要构建以新能源为主体的新型电力系统,彰显了我国坚定不移走绿色发展道路的雄心和决心,也为我国能源电力行业高质量发展指明了方向、提供了根本遵循。实现双碳目标,能源是主战场,电力是主力军。建设以新能源为主体的新型电力系统,是推动电力清洁低碳发展的必然选择。储能是实现“双碳”目标的重要支撑技术之一,储能产业的发展与成熟对于加快构建以新能源为主的电力系统具有重要意义[1 - 3]。面对新能源波动性、随机性和间歇性等特性,新型电力系统电力平衡愈加困难,系统调节资源需求进一步加大,且新能源大规模并网后系统呈现高度电力电子化特征,新型电力系统在持续可靠供电、电网安全稳定等方面面临重大挑战,实现清洁能源灵活接入和充分消纳,提高能源稳定供应保障需求日益增加[4 - 6]。推动能源领域结构性改革,可进一步发挥现代化电网核心平台作用,支撑和推动电源侧、用户侧绿色低碳发展,推动源荷储灵活互动、协调发展,在配电网技术领域,开展高渗透率新能源的配电网规划优化,实现“源网荷储”协调发展成为未来新型电力系统的重要研究方向[7 - 9]。

目前,针对以新能源为主体的新型电力系统,如何实现“源网荷储”协调发展探索交直流储能研究,已取得一定成果[10 - 15]。文献[10]构建了基于柔性直流技术的城市配电网,建立了核心的直流运行控制、故障保护和设备研制技术体系,建设成功投运了三端柔性直流配网工程,具有很前沿的示范意义。文献[11]对储能规划技术、装备研发及商业模式等方面进行了介绍,重点对容量配置和选点布局、协调控制及运营模式进行了评述。文献[12]充分考虑电热气耦合系统框架下节能降损需求,将储电,储热。储冷设备和需求侧灵活性负荷视为系统广义储能资源,提出一种能源系统优化运行模型。文献[13]针对交直流混合配电系统中的供电经济性问题,设计了采用交直流混合供电的典型配电网结构,但缺乏对交直流配电网的应用场景进行深入分析。文献[14]研究了建筑直流配电系统的控制架构和直流配电能量管理系统在智能建筑中的应用,提出了直流配电系统和能源管理系统融合模式,实现设备间相互控制和节能的作用。文献[15]分析了园区多能互补系统不同能源需求的影响因素,采用纵横交叉优化深度网络进行园区冷热电负荷预测,为后续协调开展“源网荷储”规划布局提供了基础条件。

综合以上的理论研究成果,积极有效地推进了储能系统和直流配电网技术的发展,为进一步推广示范储能技术在新型交直流系统中应用,解决构建以新能源为主体的新型电力系统中,新能源呈现出随机性、波动性问题,提高清洁能源消纳率。本文首先对新型储能的特性,在改善城市电网供电可靠性的优势进行了分析,对储能模块交直流配电网应用场景、技术和经济优势进行了分析;提出了新型交直流储能系统技术方案,可支持多元化发展,提供灵活多样的能源有序接入服务,以储能模块的新型交直流配电网物理构架为基础,实现分布式能源和电动汽车灵活接入,可满足数据中心等交直流用户需求,提供高质量高可靠的供能,实现能源梯级利用,有效提升园区电压质量,保障清洁能源充分消纳,减少线路损耗和用电成本;最后通过某地区新型交直流储能系统示范项目实际案例,从经济和社会效益等方面表明了本方案的可行性。

1 储能特性及应用场景分析

1.1 新型交直流储能系统应用场景

储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、“互联网+”智慧能源的重要组成部分和关键支撑技术,将在绿色交通的发展、电力体制改革、能源的变革中发挥不可或缺的作用。对于城市电网,储能可以有效地实现需求侧管理、减小昼夜峰谷差、平滑负荷,可以提高电力设备的运行效率、降低供电成本,还可以作为促进可再生能源消纳、提高电网运行稳定性、调整频率、补偿负荷波动的一种手段,是将城市电网打造成世界一流的绿色电网不可或缺的关键设备。

新型交直流储能系统是一种新型配电网络,在技术实用化初级阶段主要运用于轨道交通、飞机舰船、数据中心等专业领域系统;现阶段主要用于直流配电工程示范系统中;展望未来,随着技术创新不断进步发展,可在城市和民用供电系统广泛推广使用中,可提升交流系统运行可靠性指标,改善不同馈线和母线之间的功率不平衡带来的各类问题,可用于远距离中压交流线路的低电压治理改造,和线路传输容量的提升,以及集中式、离岸分布式电源接入等。新型交直流储能系统多场景应用及展望如图1所示。

图1 新型交直流储能系统多场景应用及展望Fig.1 Multi-scenario application and prospect of new AC/DC energy storage system

1.2 储能交直流系统技术优势

随着直流用电设备的普及,负荷侧电动汽车、电子设备等直流负荷日益增长,交流电网存在电压波动、电网谐波、三相不平衡等电能质量问题,在输配电过程中存在无功功率损耗,需要配置无功补偿设备,增加投资费用。相比于直流电,交流电存储更加困难和复杂,存在成本太高等问题[16]。

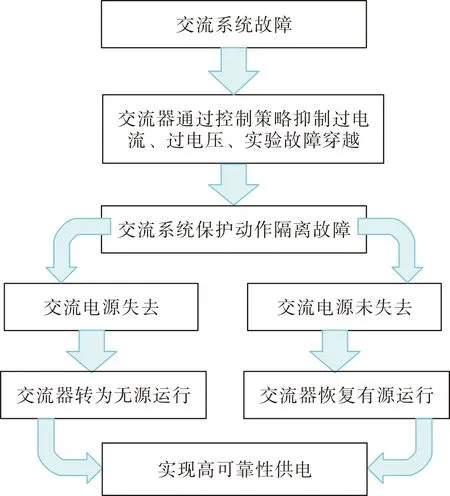

新型交直流储能的配电网系统兼容交直流供电,以储能设备为基本单元模块,提高系统响应速度;同时分布式新能源属于直流设备,可直接接入直流配电网省去大量逆变型电力电子设备;不需要接入交流系统后再次逆变,可以减小系统复杂度,有利于系统的稳定性。电力电子变压器和直流断路器的发明也提升了变换效率和可靠性,为基于储能模块的新型交直流混合配电网奠定发展基础。新型交直流储能系统可靠性提升示意图如图2所示。

图2 新型交直流储能系统可靠性提升示意图Fig.2 Schematic diagram of reliability improvement of new AC/DC energy storage system

2 新型交直流储能系统构架模型

新型交直流储能配电网系统,基于大数据平台管理实现多种能源优势互补,支持全生命周期、全方位覆盖,支持多元化发展,提供灵活多样的能源有序接入服务,以储能模块的新型交直流配电网物理构架为基础,实现分布式能源和电动汽车灵活接入,可满足数据中心等交直流用户需求,提供高质量高可靠的供能,实现能源梯级利用,改善用能环境和质量,提高能源利用效率。

2.1 新型交直流储能系统物理架构层

建立新型交直流配电网能源互联网系统,以储能模块为基础单元,实现风、光、储灵活有序接入,充分开发分布式能源资源,提升综合能源利用效率,在负荷高峰期间可直接将地热能和余热转换为冷能,有效降低空调负荷,节能减排。采用光纤通信及5G通信传输技术,具备实时性、双向性、灵活性的通信传输特性。新型交直流储能系统物理架构层是保障地区能源高效运行的基础,开展多种能源高效转化和优化调度的具体实施平台。新型交直流储能系统物理架构层如图3所示。

图3 新型交直流储能系统物理架构层Fig.3 Physical architecture layer of new AC/DC energy storage system

2.2 需求侧响应管理层

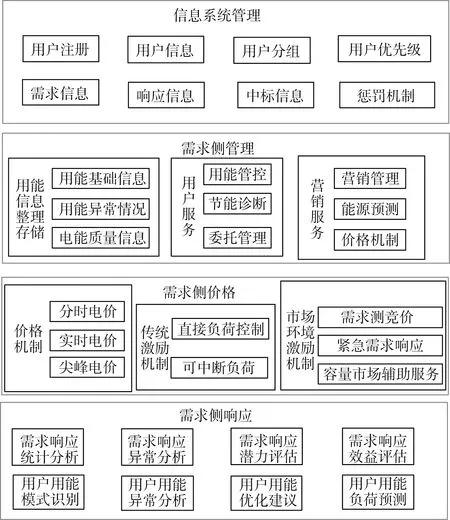

充分发挥新型交直流储能的配电网系统灵活有序的接入优势,构建“开放共享、双向通信、智能调控”的“网-端”接口,针对不同的用户,在商业区、居民区、工业园区,打破传统拉闸限电的被动式管理模式,在智能家居、智能楼宇、智能小区实现具有自主管理、灵活需求侧响应的智慧能源管理终端[17 - 19]。基于大数据和信息管理信息系统,赋予用户智能化信息元素,使得能源系统具有更高的可控性和柔性。充分发挥价格调节机制、用户节能诊断、用能服务管理、信息系统管理等需求侧响应机制,满足用户多元化定制需求,衍生能源增值服务。面向能源终端用户提供定制化的用能大数据信息服务,对用能行为进行实时感知与动态分析,实现远程化、趣味化的智能用能控制等服务。需求侧响应管理层如图4所示。

图4 需求侧响应管理层Fig.4 Demand side response management

3 规划流程及数学模型

3.1 规划流程

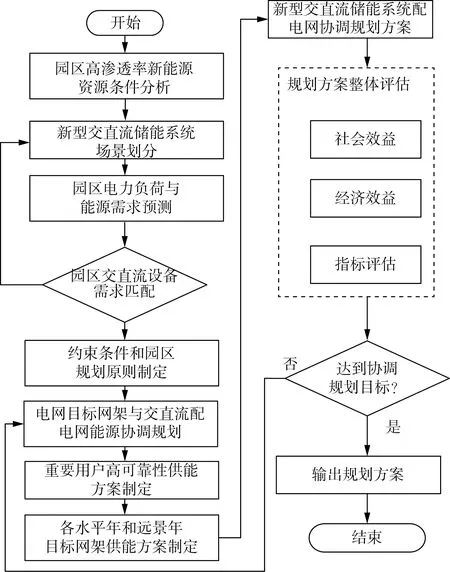

根据上述思路,考虑高渗透率新能源的新型交直流储能系统的配电网规划策略流程如图5所示。

图5 规划策略流程图Fig.5 Flow chart of planning strategy

对示范区电网现状和高渗透率新能源资源条件进行分析,通过区域特点进行新型交直流储能系统初步划分,开展园区电力负荷和能源需求预测;其次,结合园区交直流设备和资源禀赋,充分考虑交直流电器、电动汽车、储能设备等开展应用场景模块化定制,结合电网规划潮流约束、可靠性约束等条件,制定园区规划方案,对重要用户制定高可靠性用电方案;最后,开展规划园区协同规划方案经济和社会效益评估,输出新型交直流储能系统的配电网规划方案。

3.2 数学模型目标函数

建立能源互联网多能互补信息系统,实现分布式能源灵活接入和能源高效利用,通过采用储能模块交直流配电网技术方案,有效提升园区电压质量,保障清洁能源充分消纳需求,提高供电可靠性,减少线路损耗和用电成本。根据资源禀赋特征,数学模型目标函数为园区能源资源建设和运行成本综合最优,决策因素主要为初始建设投资和运维投资。数学模型函数表示式如式(1)所示。

F=FGird+FEV+FES+Fchp

(1)

式中FGird、FEV、FES、Fchp分别为交直流电网、充电设施、储能设施、分布式能源系统的投资维护成本,具体计算如式(2)所示。

(2)

3.3 约束条件

园区电网系统除满足传统电网电压和电流以及有功和无功功率约束外,还应满足交直流电网平衡约束要求。约束条件为:

Pci+Pcdci+Plossi=0

(3)

式中:Pci为换流站注入交流侧的有功功率;Pcdci为换流站注入直流侧有功功率;Plossi为换流站的有功损耗。假设直流电网中有ndc个直流节点;Gdci为节点i和j之间的直流线路电导;Idci为第i个直流节点电流;Udci为第i个直流节点电压;Udcj为第j个直流节点电压,则第i个直流节点直流电网注入功率模型如式(4)所示。

(4)

4 新型交直流储能系统协调发展技术构架

4.1 协调发展规划目标

根据规划园区资源禀赋和特性,为满足示范园区高渗透率新能源消纳,提高能源利用效率,考虑能源互联网微网系统运行特性和能量流动方向,充分考虑地区能源耦合互补优势,智能集成多能互补信息系统,实现能源互补和梯级利用,有效降低峰谷差;采用新型交直流储能的配电网系统技术方案,可更高效地接纳直流负荷,可有效保障新能源充分消纳和灵活接入,提高重要用户供电区域供电可靠性,降低线路损耗和用电成本,减少新增发电装机容量和变电站用地需求,实现节能减排,能源高效利用的目标。

4.2 新型交直流储能系统技术构架

新型交直流储能系统技术构架如图6所示。

图6 新型交直流储能系统技术构架Fig.6 Technical framework of new AC/DC energy storage system

基于高可靠性的直流配电网,采用储能模块新型混合配电系统,包括新能源接入、交直流混联配电系统、储能电动汽车配电系统,采用10 kV/±0.4 kV两级主回路拓扑结构,搭建电能双向流动设备和分布式能源接入处理技术,适用于用户端分布式能源、电动汽车、电力电子设备的时间随机性和空间波动性特点。有效解决分布式电源接入电网造成电压波动,并能有效抑制能源双向流动造成的稳定性问题,相比常规交流电网可靠性更高,支持多用户主体参与能源管理,提升能源运营效率和服务[20 - 21]。

5 算例分析

5.1 示范区发展概况

根据示范区气候特性,正常气候下每年采暖期为11月初至2月底,供冷期为5月初至11月底。示范区以高新技术产业、医疗制造、数据中心、金融产业、教育科研为主,规划总面积为36 km2,经地质初步勘探,具备良好风能、光能、地热能等开发条件,新能源资源条件较好,新区属于开发起步阶段,当前开发强度不高,新能源电动汽车、直流数据中心直流用电需求较大,能源耦合高效利用前景广阔。根据负荷预测结果,远期供热负荷需求约300 MW,供冷需求约95 MW。

5.2 高渗透率新能源系统协调规划方案

5.2.1 高渗透率新能源综合开发利用

根据地区新能源开发和建设运营经济和技术成本,优先采用地热能供冷供热,电制冷作为地热能和燃气锅炉的补充,满足剩余供冷供热需求。在夜间用低谷电进行储能,白天气温高时释放冷能,配置一定比例的新型储能设备,从而提高能源的利用效率[22 - 25]。适用于酒店、宾馆、医院等集中供冷和集中供热的公共建筑。根据园区自身需求和能源特性,初步采用33.6 MW的浅层地热能供热方案配置,总供冷比例的11.3%;浅层地热能供冷装机容量为35.61 MW,占总供冷比例的37.9%。

5.2.2 分布式能源系统配置

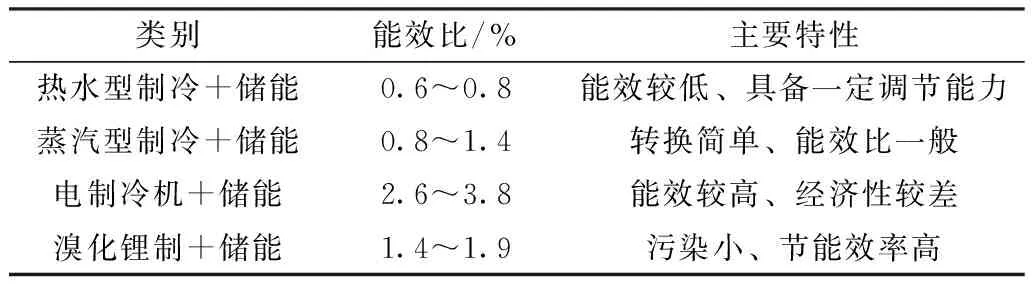

园区各类制冷机组特性如表1所示。根据园区用户用能需求和分布式能源机组特性,其中烟气型溴化锂制冷机组制冷能效比较高,污染小、节能效率高、可进行余热利用,具备一定供能调节能力,能效比高,使用广泛,同时配置一定比例的储能设备,提高能源效率,在负荷高峰期进行放能,在负荷低谷期进行储能,实现能源优势互补和调节能力。初步推荐配置电制冷和水蓄冷机组共53.42 MW,占整个园区供能约56.8%。各类型制冷机组性能参数对比如表1所示。

表1 各类制冷机组特性Tab.1 Characteristics of refrigerating units

5.2.3 新型交直流储能系统技术方案

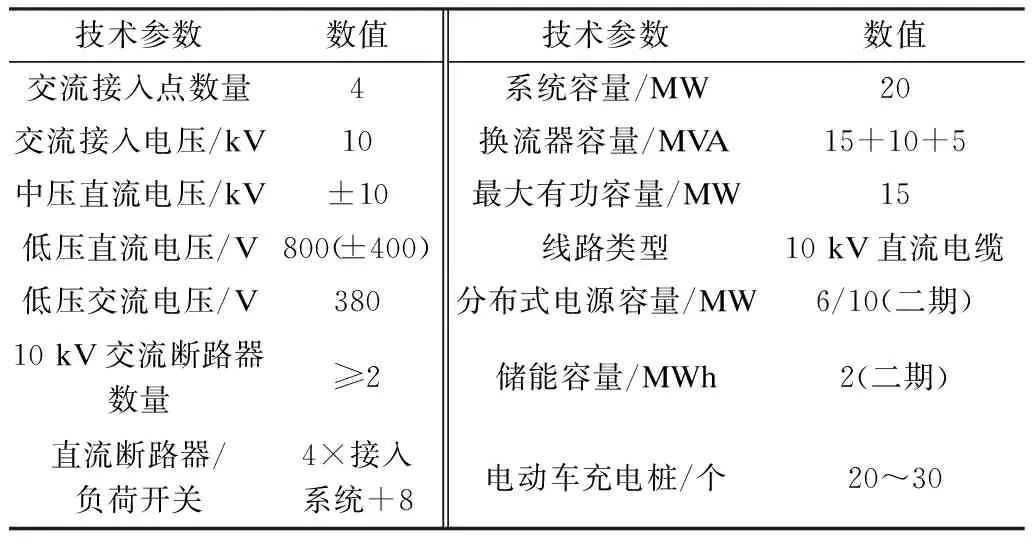

含储能模块的交直流混合配电网适合高密度直流源负荷接入的情况,实现新型配用电系统的多维状态监控;建立高可靠性、可自愈直流配用电系统的保护;结合区域智能电网建设需求,开展新型交直流储能的配电网系统灵活供电技术,支持分布式能源充分消纳,支持储能设备和新能源电动汽车即插即用。满足地区可再生能源时空高度随机和离散、空调负荷比重大,制冷季节长等特点。新型交直流储能系统技术方案如表2所示。

表2 新型交直流储能系统技术方案Tab.2 Technical scheme of new AC/DC energy storage system

新型交直流储能系统框架图如图7所示。

图7 新型交直流储能系统框架图Fig.7 Frame diagram of new AC/DC energy storage system

根据园区发展需求,可配置中压交流用户接入点4个,总接入配置容量为20 MW;中压直流电网接入点1个,总配置容量为15 MW;低压交流电压分布式配置容量10 MW,按平均每户5 kW/户测算,若按线路约75%的负载率测算,可接入低电压用户约1 500户;10 kV储能容量配置2 MWh,根据实际需要配置1~2台储能设备;直流电动汽车充电桩20~30个,可满足分布式清洁能源充分消纳灵活接入。

5.2.4 高供电可靠性效益分析

新型交直流储能配电网系统可用于交流系统柔性互联,提升交流系统运行可靠性指标,改善不同馈线和母线之间的功率不平衡带来的各类问题。在电网侧,深入挖掘信息系统数据,分析可转供电率、环网率指标与实际转供电的对应关系,提高实际转供电率,重点推进环网线路卡脖子、环网点设置不合理等制约提升合环转供电水平的项目;在用户侧,采用新型直流配电网技术方案,基于信息化大数据技术,支持分布式能源消纳,通过配置若干个灵活可靠的储能设备作为后备电源,提高供电可靠性。在规划区核心区域,重要用户年户均停电时间小于0.5 min,供电可靠性可达到国际一流水平。

5.2.5 经济和社会效益分析

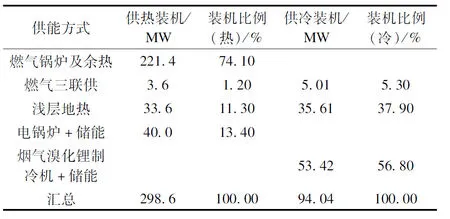

园区供能技术方案如表3所示。

表3 园区供能技术方案 Tab.3 Technical scheme of regional energy supply

根据规划,园区各类用户总制热和制冷面积区域约28.67×104m2,其中供热总负荷约11.52 MW,供冷总负荷约16.15 MW,燃气机组制冷量约8 MW,因此电制冷和水蓄能供冷能力需求为8.15 MW。本项目可配置2台2.85 MW大温差离行式机组,通过提高进出水温度差约6 ℃,可以大大降低水泵的流量和扬程,进而达到降低水泵功率和系统整体能耗的目标,同时配置一座地上3 500 m3的储能设备,进行夜间利用低谷电进行蓄冷,在夏季高峰负荷时期进行供冷,可满足约25%的供冷负荷需求,减少了总装机容量又降低了日常运行费用。根据各能源类型投资综合成本分析,结合地热供热方案综合成本最优,成本约为采用常规燃气锅炉的70%~80%。

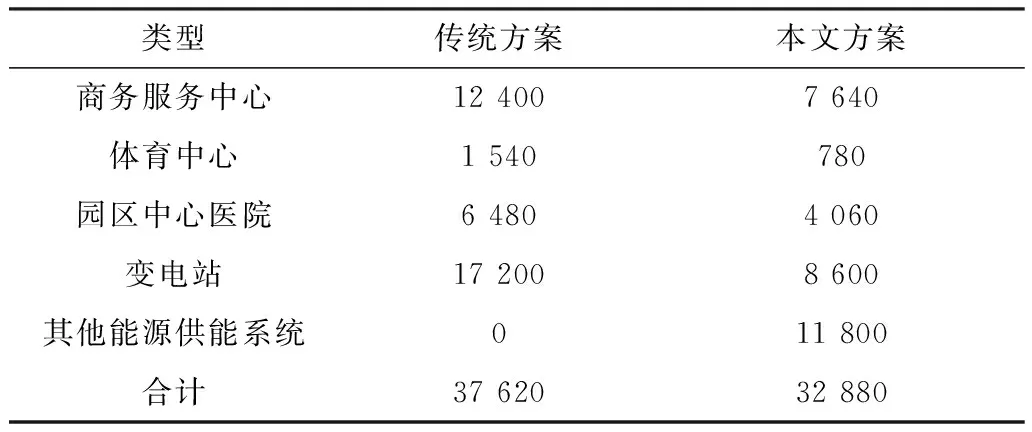

在经济效益方面,根据初步测算,其中商务服务中心年节约电费238万元、体育中心年节约电费38万元、园区中心医院年节约电费121万元。按照20 a运行成本周期测算,本文方案相比传统方案整体费用节省约4 740万元,方案对比详见表4。在社会效益方面,采用清洁能源及地热供能相比传统火力发电,颗粒固体排放物几乎为零,二氧化碳排放减少约40%,减少建设一座110 kV变电站用地需求,采用直流配电网降低了线路损耗,供电可靠性得到了大幅提升,降低了企业和用户投资用能成本,有效提高了园区能源互联网利用效率。

表4 经济测算对比分析 Tab.4 Comparative analysis of economic calculation万元

6 结语

本文首先介绍了新型储能的技术特性,在改善城市电网供电可靠性的优势进行了分析,对储能模块交直流配电网应用场景、技术和经济优势进行了分析;并建立了能源互联网储能交直流多能互补信息系统,实现分布式能源灵活接入和能源高效利用;通过采用新型交直流储能系统配电网技术方案,有效提升了园区电压质量,保障清洁能源充分消纳需求,提高供电可靠性,减少线路损耗和用电成本;最后通过某地区新型交直流储能系统示范项目实际案例,从经济和社会效益等方面,表明了本方案的可行性。

为实现碳达峰、碳中和目标,保障能源供应安全,推动能源互联网产业多元化和规模化发展,建设以新能源为主体的新型电力系统提供了参考和经验。

本次研究未考虑储能技术革命,储能成本大幅下降,大规模储能设施集中充放电对电网规划和运行的影响,值得后续深入研究。