社交关系视角下微信读书用户的阅读行为探究

李京昆

(北京印刷学院,北京 102600)

在数字技术与全民阅读的浪潮下,传统纸质阅读式微,数字阅读成为人们更为重要的阅读方式。2021 年4 月发布的《2020 年度中国数字阅读报告》显示,2020 年中国数字阅读用户规模已达4.94亿。[1]随着社交媒体的不断发展,数字阅读软件纷纷增设社交功能,其中微信读书凭借以微信好友社交链为基础的社交关系和丰富的电子图书资源库等优势,在短短六年时间内,成功进入数字阅读软件的第一梯队。 根据2019 年末微信读书官方发布的数据,截止到2019 年11 月,微信读书用户的注册量已达2.1 亿,且这一数字仍在增长。

此前的研究在以下方面提供了有价值的见解:透过微信读书对社会化阅读现象进行解构、对微信读书盈利模式的探讨、微信读书用户的自我呈现研究以及对微信读书存在的互动仪式链分析。 然而,很少有研究关注微信读书用户在平台中构建的社交关系,在为数不多关注微信读书用户强、弱关系的研究中,研究者多以量化方法,考察用户大体的阅读行为,并未对不同用户存在的不同类别的社交关系进行差异化对比,更未进一步分析社交关系对于用户的阅读行为与体验产生的影响与意义,同时,用户个人如何在心理上感知和实际依赖于不同的社交关系做出不同的阅读行为这样的问题不容易被量化。 因此,本研究从微信读书用户的社交关系视角出发,运用半结构式访谈的方法,探讨微信读书用户构建的社交关系对用户阅读行为及阅读体验的影响。

一、社交关系与微信读书

国内外学界对社交关系的研究由来已久,从20 世纪50 年代开始,社交关系已经被人类学和社会学的研究学者关注。 格兰诺维特的强、弱关系理论为社会关系的研究注入动力,激发了之后大量关于该领域的研究。 他通过研究社交关系在人们更换工作中的利用情况,得出人们更偏向强关系来寻求支持,但弱关系具有提供新信息与新见解的力量,并提出通过“互动频率”“情感强度”“亲密度”与“互惠性”四个指标的总和来衡量关系的强弱。[2]随后,一些学者强调强关系的力量不应该被忽视,因为他们能够更好地去分享资源和提供支持。[3]另一些学者则通过研究大学生情感倾诉的选择发现人们也会转向弱关系进行倾诉和获得支持。[4]然而,社交关系在文化背景与社会背景方面是流动的,在中国,社交关系存在一种“差序格局”的模式,以个人为中心的社交关系像是“把石头丢在水里所产生的一圈圈推出去的波纹”,人们会根据自我与他人的亲疏来划分关系圈子,在“熟人社交”里个体与其他成员的联系相对稳固和保守,而“陌生人社交”的圈子则更加流动和自由。[5]同时,社交媒体的兴起,使之前局限在面对面的社交关系研究拓展到线上领域,越来越多的媒介研究学者和传播学者开始将社交关系作为研究主题。 微信作为中国人在线上进行社交关系维系的重要工具,吴少琼探究了社交关系对微信朋友圈中90 后女性自拍的呈现与分享的影响。[6]另外一些学者则是分析微信用户通过微信来对强、弱、潜在关系的日常交流进行不同的管理。[7]随着社会化阅读时代的到来,数字阅读也纷纷增设社交功能,2015 年推出的微信读书,致力于打造“阅读+社交”的模式,并拥有以微信好友社交链为基础的社交关系:在微信读书中,无论关注与否,都可能看到与自己存在强连接关系,如亲人、同学、同事等或者弱连接关系甚至是陌生人的阅读信息与动态。 吴鸿瑶就在《互联网环境下微信读书的用户连接研究》[8]中分析了微信读书中存在的强、弱社交关系并提出用户存在“反连接”的倾向。 不过,微信读书中存在的社交关系是如何影响用户的阅读行为与体验还需要进一步的研究予以解答。 同时,对于微信读书中社交关系的研究多采用量化研究方法,无法从中了解人们如何以不同的方式与各自构成的社交关系进行具体的行为与交流,这些行为背后的微妙考量也很难通过问卷调查来研究。 因此,本研究基于以上的文献梳理,提出以下两个研究问题:

RQ1:微信读书中的社交关系会影响用户的哪些阅读行为?

RQ2:这些行为对用户的阅读体验与自身感受具有哪些意义?

二、研究方法

为了回答上述问题,本研究采用半结构式访谈的质化研究方法,相较于量化研究,它更关注研究对象本身,更利于探讨人的内在体验和自我,适合理解过程及意义的问题[9],在采访过程中也易发掘不同个体的特殊性与差异性。 同时,研究者通过倾听受访者的讲述,并适时追问,在相对自然且保持一定价值中立的情境下,最大程度地理解受访者构建的意义,从而得出研究问题的结论。

本研究设置的访谈问题主要涉及三个方面,首先是对受访者微信读书使用情况的调查,包括阅读总时长、使用频率、好友数量和构成成分;其次是对用户在社交关系下阅读行为的调查,具体问题包括好友列表影响下的书架展现、动态可见性,好友阅读时长排行榜的影响、好友间互惠行为的调查、“陌生人社交”与“熟人社交”在阅读过程中的影响与区别、查看好友阅读信息的影响与意义;最后是了解用户对微信读书这种以微信好友社交链为基础的阅读模式的态度、使用感受以及建议,并在访谈结束前自由探讨了社交与阅读的关系。

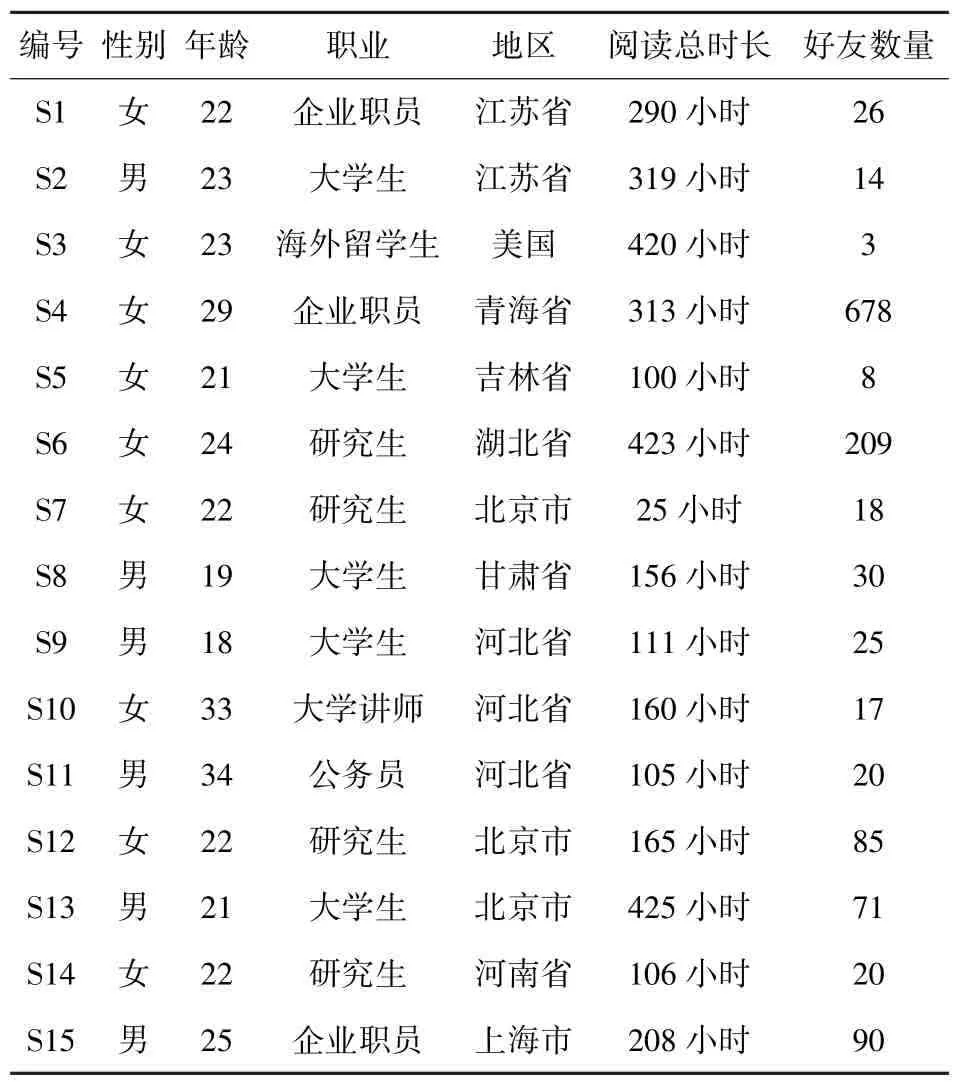

研究者通过身边的社交关系及豆瓣小组发帖招募的形式,募集了15 位微信读书用户,其中大部分为在微信读书中建立了社交关系且阅读时长较久的深度用户,也有少部分为使用一段时间后便不再频繁使用的游离用户,对他们进行了30-60 分钟的深度访谈。 在15 位受访者中,有6 位男性,9位女性,年龄分布为18-34 岁,学历均为本科及以上(见表1),符合百度指数中关于微信读书用户的人群画像。 所有受访者都在微信读书中建立了或是曾经建立过社交关系,并对其阅读行为带来过影响。 受访者均为主动且自愿参与本次研究,并对研究内容、匿名性等隐私保护措施知情。 本次访谈全部以面访或微信语音聊天的形式进行,并在受访者同意的前提下全程录音。 结束后,研究者将全部访谈录音转化成逐字稿,并通过质性分析软件NVivo12 做进一步的数据分析,最后得出研究结论。

表1 受访者基本情况

三、社交关系下微信读书用户的阅读行为

微信读书中的社交关系,存在着格兰诺维特定义的强、弱划分:与微信好友构建的“强连接”关系和与陌生人构建的“弱连接”关系。 放在中国的语境下讨论,这种强、弱关系对人们在社交阅读软件中的行为与体验的影响则存在明显差异。 本研究通过对15 位微信读书用户的深度访谈发现社交关系影响下微信读书用户的阅读行为存在不同的层次与意义。

(一)社交关系下的自我可见度:弱关系的“去敏感”更易展现真实自我

自我可见度,即用户在微信读书中对自身阅读信息与行为的公开披露程度。 受访者管理自我可见度的行为主要包括主页书架的呈现(如私密阅读、虚拟书架)和阅读动态的分享权限。 而用户的“想象监视”,是其进行自我可见度管理的重要原因,每个在社交关系中的参与者都有一个想象的观众[10],微信读书中的用户也往往通过想象观众来进行自我可见度的管理。 一位受访者(S14)在分享阅读想法时会有这种体验:“本来想说那一句,

但是可能考虑到别人会看到的话,就写的不是那一句。”

同时,受访者的社交关系成分大多偏向与自身存在“强连接”关系的微信好友,虽然有少部分受访者也存在与陌生人构建的社交关系,但若遇到多重关系同时出现的场景,个体通常会选择一个主要关系身份决定自己的行动。[11]相较于同自身现实世界存在鲜少交集的陌生人来说,微信好友的“强连接”关系,无形中会对“局外人”形成限制,增加用户自我可见度的管理成本。 因此,微信读书中用户的自我可见度管理,主要的“想象观众”是同自身存在“强连接”关系的微信好友:

“有一本我在私密阅读的书是讲男性的,然后这本书的内容更偏向对男性负面的评价,而在我好友列表里有很多的男性朋友和同学,我就会想,如果让他们看到我读这种书的话,他们可能会觉得我对男性有什么误解,所以为了避免这种我想象出来的尴尬场面,我就选择了私密阅读。”(S6)

从单纯的社交媒体层面上看,在完全独立于熟人社交网络的陌生人平台,印象管理的成本降低。[12]发布者在微博、豆瓣等以“弱连接”关系为主的社交平台中,存在着对陌生人的“去敏感性”,更易于表露真实自我;发布者在微信朋友圈中则会碍于现实关系的考量而谨慎表达自我并将其作为印象管理的重要窗口。[13]这种对陌生人的“去敏感性”,同样存在于微信读书用户的自我可见度管理中,受访者S7 总结到:“陌生人不同于微信好友在现实生活中会存在联系,在陌生的环境中会更容易放下自己内心的界限,勇敢地表达自己。”

因此,在微信读书中,用户会通过“想象观众”来进行自我可见度的管理,包括主页书架的呈现以及动态的可见性。 而这些想象的观众主要是同用户现实世界存在“强连接”关系的微信好友。 对于在微信读书平台中构建“弱连接”关系的陌生人,用户更易于产生“去敏感性”的心理,“前台”与“后台”的书架和想法在陌生人的观看下也更易趋同。一位受访者表示,她放弃了之前被微信好友关注的读书号,而选择申请了小号只与陌生人进行互动:

“之前我有关注微信好友,这一阶段我的书架是会进行私密阅读的,但后来感觉侵犯了我的界限之后,就干脆申请了一个小号,只关注陌生人,此后我的书架就不会再去进行私密了,陌生人反而会带给我更大的自由和安全感。”(S5)

(二)社交关系下的互动行为:阅读的互惠性与价值的异化

作为一款数字阅读软件,微信读书最主要的功能还是提供书籍的阅读,而同时作为一款社交性的数字阅读软件,微信读书在平台中设置了许多巧妙的社交互动功能:如点赞好友阅读动态、与好友组建读书小队、互赠书籍、以阅读时长为基点的好友排行榜等。 这些功能与用户获得无限阅读卡和书币来免费读书挂钩,因此也成功吸引用户在平台中积极互动,起到获得无限阅读卡、激励阅读的互惠效果。 受访者S8 就表示:“阅读排行榜就像微信的步数排名一样,是有激励作用的,我会受时长排行榜的影响,和好友互相激励,也算是一种激励我读书的动力。”而受访者S9 则选择去和好友组建读书小队:“读书小队不仅能够让我和我的好友一起读书累计时长获得无限阅读卡;身处在读书小队里,看到队友在读书,也让我有一种集体感和责任感,我也应该多读书,不能给队友拖后腿。”

在S9 的发言里,组建读书小队除了能够获得无限阅读卡外,还让他产生了集体责任感,这种感觉则不单局限在利益的互惠性,而是产生了一种情感的亲密与认同。 除了自建读书小队,点赞阅读动态这种更为直接的价值认同操作,带给用户的情感体验则更为深刻。 在柯林斯的互动仪式链中互动仪式的核心要素与结果就是“情感”。[14]然而,不同关系的点赞互动在带来情感价值与认同的同时,也可能出现价值的异化。 在采访过程中,不止一位受访者提到,与自身存在“强连接”关系的微信好友和“弱连接”关系的陌生人给自己点赞所带来的感受与价值是不同的,微信好友的点赞,除了对自我观点与价值的认同外,还可能会有出于现实关系,维持社交状态的考量,而这种类型的互动,便产生了在阅读中价值的异化:

“自己认识的人给我点赞和陌生人给我点赞,它的价值是不一样的。 陌生人给我点赞就说明我发表的内容或者我的评论它有价值,是纯粹对我观点和价值的认同;但是认识的人给我点赞可能是基于社交关系。”(S2)

(三)走向现实:强关系的重构与“同辈压力”的产生

相较于其他数字阅读软件,微信读书的社交关系是以微信好友社交链为基础展开的,虽然用户与陌生人互动更易展现真实自我,但这给用户带来的现实意义却有限。 因此,九成受访者建构的好友列表成分是以与自身存在“强连接”关系的微信好友为主。 此外,超过八成的受访者表示会查看熟人的阅读信息,甚至包括未关注的微信好友的阅读信息。 这类阅读信息主要包括好友的阅读时长与书架。 上文提到,个人会通过阅读信息的呈现与可见度来构建自我形象。 同样,个人也会通过查看他人的阅读信息来观察并建构他人在自我心中的形象。微信读书中的形象会作为好友形象的分支来丰富甚至重塑好友在自我心中的原有形象。 就像受访者S10 所言:“看到他书架上的书,我能够对他大概有一个形象画像的感觉,如果这个画像跟我平常与他接触是一致的,就会有一个增强原有形象的作用,但如果有些不一致的话,我就会对他特别好奇。”

用户的形象建构在传播过程中同时也建构意义,它所带来的意义甚至会在现实社会生活中对个体行为产生重要影响。[15]具体而言,微信读书用户在查看他人阅读信息的过程中,若看到好友与自身兴趣点一致,更容易将其归属为自己人, 产生认同和亲近的心理, 继而出现“自己人效应”。[16]对“强关系”的微信好友来说,这种意义也很可能延伸至线下,甚至重构原有关系。 此外,对本来已经建立的亲密关系而言,这类行为也能帮助个体更好地理解对方的状态与心理,让关系更加健康:

“我一个同学,跟我的兴趣点很像,我们互关了微信读书,然后有一天,我去看她主页的阅读信息,发现我们今天都同时在读这一本书,后来我就去微信找她聊这个,就会对我们的关系有拉近,还约了线下聊天。 此后我们微信也频繁互动,聊天内容也从书籍扩展到了电影、生活等等。”(S12)

“我和女朋友吵架之后,我会去查看她的读书页面,看看她最近在读什么,在想什么,这可能会给我提供一个话题,或者更好地理解她目前的状态与感受。”(S13)

与此同时,信息的过载会引发知识焦虑,而在微信读书中,特殊社交关系的存在,不但会带来知识焦虑,“同辈压力”的情况也频繁产生。 查看他人阅读信息,尤其是关注阅读时长与读书排行榜,虽然会对阅读产生激励作用,但长时间过度关注也会导致阅读的变质,尤其是列表中存在同学或同事关系,极易产生同辈压力,带来焦虑和不良的阅读体验:

“尤其是看到身边的同学和室友在读了很多书,而自己这个阶段并没有读书的欲望之后,会对我有压力,我忍不住会看,然后产生焦虑。 其实我对阅读排行榜现在真的有点怕,虽然可以关闭,但之前已经有过这种体验和操作了之后,就感觉在用微信读书的时候还是会给我带来一些残留的影响和焦虑。”(S1)

四、结语

本研究以微信读书用户为研究对象,通过深度访谈的方法,考察微信读书中“强连接”关系的微信好友与“弱连接”关系的陌生人对用户阅读行为的影响。 回到前面的研究问题,微信读书中的社交关系会影响用户的自我可见度管理与阅读中的互动行为,而这些社交下的阅读行为带给用户的感受及意义主要有三点:首先就自我可见度管理而言,微信读书中的用户会通过“想象观众”来管理其自我可见度,“弱连接”关系的去敏感性更易使用户展现真实自我;其次,微信读书中用户的互动存在利益与情感的互惠性,而“强连接”关系带来的互动则更易造成阅读价值的异化;最后,线上的阅读行为会影响线下“强连接”关系的重构,同时,由于微信读书中存在着同学、同事等极具现实连接的“强关系”网络,在阅读过程中也会出现“同辈压力”等焦虑心理。

从研究方法上看,本研究采用深度访谈的质化方法,除了挑选微信读书深度用户外,也选取了极少量的游离用户,能够为微信读书的良性发展提供新的视角。 本研究在现有研究指出微信读书中存在强、弱关系的基础上,区分了这两种关系带给用户行为与意义的差异,并进一步为用户在社交与阅读交织的网络中找寻理解与舒适的缝隙,能够为微信读书的良性运行和其他阅读软件的发展提供借鉴,同时也对社交化阅读模式的运行提供反思。 然而,本研究亦在以下方面存在不足:一方面,受时间和成本的限制,本研究的样本量不太充足;另一方面,考虑到文章的篇幅,没有对除“同辈压力”外的其他负面体验进行探析。 以上不足希望可对接下来的研究提供一丝思路与方向。