“觉醒女孩”的党史研学之旅

刘俣辰

历史早已远去,生在和平年代的我们,很难只从历史书的文字和图片中切实感受到历史真实的重量。2021年,电视剧《觉醒年代》的热播,艺术地再现了中国共产党成立的宏大背景、历史卷轴。这个夏天,我的热血因为《觉醒年代》而沸腾。

作为被这部党史教育教科书般的优秀电视剧深深打动的“觉醒女孩”,我有幸在妈妈的陪伴下利用暑假在北京进行了一次党史研学之旅,打卡《觉醒年代》中一个个具有历史意义的地标,重温经典,接受革命精神的洗礼。

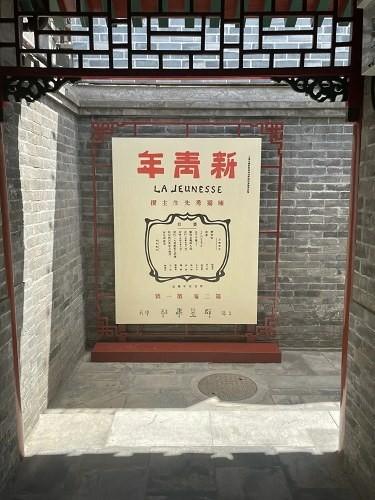

从喧嚣的北池子大街穿进幽深的胡同,拐几个弯,就到了箭杆胡同20号。红色木门敞开着,门簪上刻有“吉祥”二字。跨进门,一眼就会瞧见放大成一扇门大小的《新青年》杂志封面。我的心激动得怦怦直跳,这就是仲甫先生曾居住的小院吗?这就是他创办《新青年》时工作的编辑部吗?青砖灰瓦,绿藤绕窗,一切仿佛都那样熟悉。抚摸着“新青年社编辑部”的匾额,我的思绪被带回到100多年前。从1917年到1920年,陈独秀在北京度过了三年多时间,近30期《新青年》杂志在这个小院编辑,鲁迅的《狂人日记》即在此地付诸铅字,唤醒国人。被浓郁的油墨香气吸引,我发现展厅里放着一台供游客体验的油印机,怀着兴奋的心情,我小心翼翼地亲手印制了第一版《新青年》封面。这份珍贵的礼物,会永远激励我成长。“青年如初春,如朝日,如百卉之萌动,如利刃之新发于硎,人生最可宝贵之时期也……”轻轻念着墙上展出的陈独秀的《敬告青年》,望着浮雕上陈独秀、李大钊、鲁迅等人的面孔,崇敬之情油然而生。穿越百年,在箭杆胡同20号,曾经探索救国救民之路的中国先进知识分子与新时代的青年“相遇”了!

从北大红楼到鲁迅博物馆,从来今雨轩到陶然亭公园,打卡《觉醒年代》中的历史原址,探寻早期革命者的活动足迹,亲睹他们往来书信和使用过的纸笔,我仿佛踏进了真实的历史长河,五四运动的呐喊声似乎在我耳边响彻。我真真切切地感受到:那些在历史课、政治课上死记硬背的东西,是真的被无数共产党人当成毕生的理想和信念去为之奋斗的!

陈独秀之子陈乔年牺牲前,狱中的战友为他感到难过,他却乐观地说:“让我们的子孙后代,享受前人披荆斩棘的幸福吧!”如今,我们正在享受着革命先烈披荆斩棘换来的幸福。时代的接力棒要靠我们传承,吾辈自当奋勇向前,要用驰而不息的奋斗,为创造下一个更加辉煌的百年积蓄磅礴力量!

(指导教师:张海楠)

点评

一部热播剧能有多大的影響力?本文作者就身体力行地带领我们随着她的脚步来了一次观剧后的党史研学之旅。由隔着屏幕的电视剧到亲身游览的《新青年》编辑部旧址,当代青年就这样与历史中的青年“相遇”了,多么让人耳目一新的跨越时空的主题。作者难掩激动之情,我们随着她的每一步、每一瞥、每一次触摸同样感受着历史如潮水般扑面而来的厚重,不禁让人肃然起敬。我们能够读出作者的情感在游览革命历史旧址的过程中不断加深,尤其是她对课堂所学与亲身经历的思考,让我们也感同身受。当课本中的历史真实地展现在我们眼前,我们很难不为之震撼。这篇作文很具有启发性,凝聚着作者深沉的思考。愿当今少年能够向先辈学习,披荆斩棘,接好祖国发展的接力棒。

(羽嘉)