促进学生在语文学习中融会贯通

单元项目化学习

把“项目化学习”引入学科教学,是践行课程标准、促进课程实施的有效途径之一。很多教师虽然做了相关尝试,但在设计问题情境、项目任务、项目评价等项目化学习的核心要素时陷入了困境。近年来,杭州市拱墅区汪燕宏名师工作室成员针对上述问题,聚焦语文要素,就如何重构学科单元展开了探索和实践。本期特刊发相关研究成果①,以期为一线教师实施项目化学习提供一些帮助。

近年来,“项目化学习”已走入基础教育领域,对深化课程与教学改革起到了推动作用。根据美国巴克教育研究所给出的定义,项目化学习是指“学生通过完成与真实生活密切相关的项目进行学习”。将项目化学习引入单元教学,即根据单元教学要求,联系真实生活,创设问题情境,使单元学习内容转化为项目统领下的一系列驱动性任务,能促使学生围绕语文学科或跨学科问题进行实践探索,在解决问题的同时,深刻理解核心知识,形成应对复杂问题和真实任务的能力,发展核心素养。

一、建构学习内容,以资源整合为中心

项目化学习指向培养学生解决现实问题的能力,为此需创设具有开放性、复杂性、多元性、真实性等特征的问题情境。这意味着学习内容并非是静止、独立的教材内容,而需联系现实世界进行整合。因此,教师要立足教材,以单元语文要素为核心,整合教材内外的语文学习资源,建构基于单元问题情境的学习内容体系,引导学生广泛、深度地参与学习,为完成项目任务而积极、有效地获取、整理、分析和运用这些资源。

(一)问题情境的设计

为了设计真实的问题情境,教师可考虑以下三种途径。

1.关注要素的延伸或拓展

统编教材中的语文要素是设计问题情境的基础,也是建构单元学习内容的核心。教师要把分散在不同单元中的、有内在联系的语文要素勾连起来,并且把语文要素放置在多学科情境中,找到语文学科与其他学科关联之处,建构指向核心素养发展的单元学习内容。如,六年级下册第一单元的人文主题是“传统习俗”,教师把阅读要素“分清内容的主次,体会作者是如何详写主要部分的”和表达要素“习作时注意抓住重点,写出特点”联系在一起,结合具体课文和课外资源,设计了“出版社征稿”这一情境:“《画给孩子的中国传统习俗》这本书需要很多插图。请你做一回插画师,向出版社递交一份插图设计稿及设计说明。”学生在跨学科的问题情境中,开启了针对本单元语文要素的理解、迁移和转化之路。

2.关注学生的兴趣或困惑

一个好的项目应该契合学生的发展需求。教师要充分了解学生的兴趣点或者困顿处,找准与单元语文要素相关的项目因素,建构学生乐学的单元内容。如,六年级上册第八单元的人文主题是“走近鲁迅”,由于时代的隔阂,本单元课文相对深奥难懂,学生普遍怕学。而项目化学习直面学生的困难,以需要解决的现实问题为学习起点。教师巧借“2021年是鲁迅先生诞辰140周年”这个契机,设计了“通过制作鲁迅宣传册,学习和传播鲁迅精神”的情境,拓宽了学习资源,激活了学生的思维,调动了学生的情感,让本单元语文要素“借助相关资料,理解课文主要内容”真正落地。

3.关注现实的问题和热点

语文课程是一门实践性、综合性课程。因此,项目化学习应更多地考虑教材内容和广阔世界的联系,可相机引入社会发展中的热点问题。如,六年级下册第二单元的人文主题为“走进外国名著”,教師结合学校的读书节活动,同时考虑到当下新冠肺炎疫情防控形势,创设了问题情境:“做一回书评人,撰写外国名著书评,并通过网络进行云分享。”阅读、撰文和演说等任务驱动学生主动研读教材中的名著片段、整部名著和书评范文,最终达成以“介绍作品梗概”和“分享阅读感受”为核心的项目化学习目标。

(二)任务群落的建设

依据问题情境,重构了单元学习内容,揭示了核心任务后,教师要厘清各个任务之间的关系,并将学习内容分解到不同的任务中,由此,形成单元要素统整下的项目任务群。以六年级下册第二单元为例,综合课文、“交流平台”、“口语交际”和“习作”等内容,教师设计了“外国名著云书评展”项目任务群(如表1所示)。

可以看出,该项目任务群包含四项任务,前面三项任务各自从不同的角度服务于单元要素的掌握,且学习内容和达成目标的活动途径也不相同。第四项任务基于前三项任务的完成情况,指向单元核心知识和关键能力的综合运用。当然,不同的单元承载了不同的落实要素和发展素养的任务,所形成的项目任务群也会呈现出相异的关联方式。

二、变革学习方式,以项目活动为中心

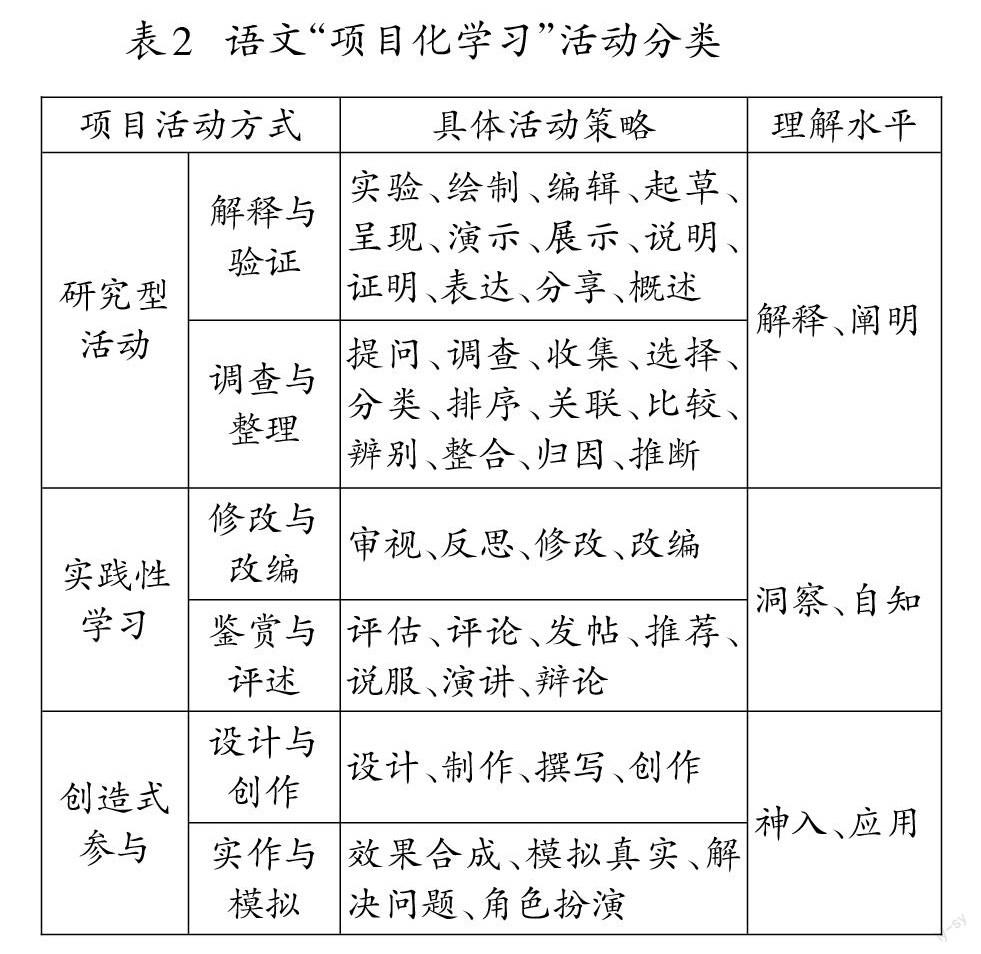

项目化学习中,项目不是语文学习的附属品,而是教和学的中心。依据不同的项目任务类型,可提炼出“研究型活动”“实践性学习”“创造式参与”三大主要活动模式,设计六种学习方式:解释与验证、调查与整理、修改与改编、鉴赏与评述、设计与创作、实作与模拟。

格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰格指出,情境下的表现性任务中,对核心概念的理解可分为六个侧面:解释、阐明、应用、洞察、神入、自知。把这六个侧面与六种学习方式对应起来,可以明确不同项目活动方式所对应的理解水平(如表2所示)。

活动方式的设计与安排应努力凸显格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰格所指出的“真实性问题”六元素,即“目标、角色、对象、场景、产品、标准”。这是它与传统的语文学习方式最为显著的差别。

(一)“研究型活动”应植入“角色感”

在项目化学习中,知识或能力会融入整合的情境,学生很难像传统语文学习那样,只要回答单一的或者针对某一个小点的问题。因此,项目化学习往往会赋予学生与项目类型相匹配的“专家”角色,促使其进行系统思考。如艺术类项目中的“鉴赏小大师”、科普类项目中的“科技馆馆长”、历史类项目中的“历史文化宣讲人”等,让学生成为某一方面的专业人士参与“研究型活动”,自主“解释”或“阐明”,对核心知识进行更为全面而深入的理解。

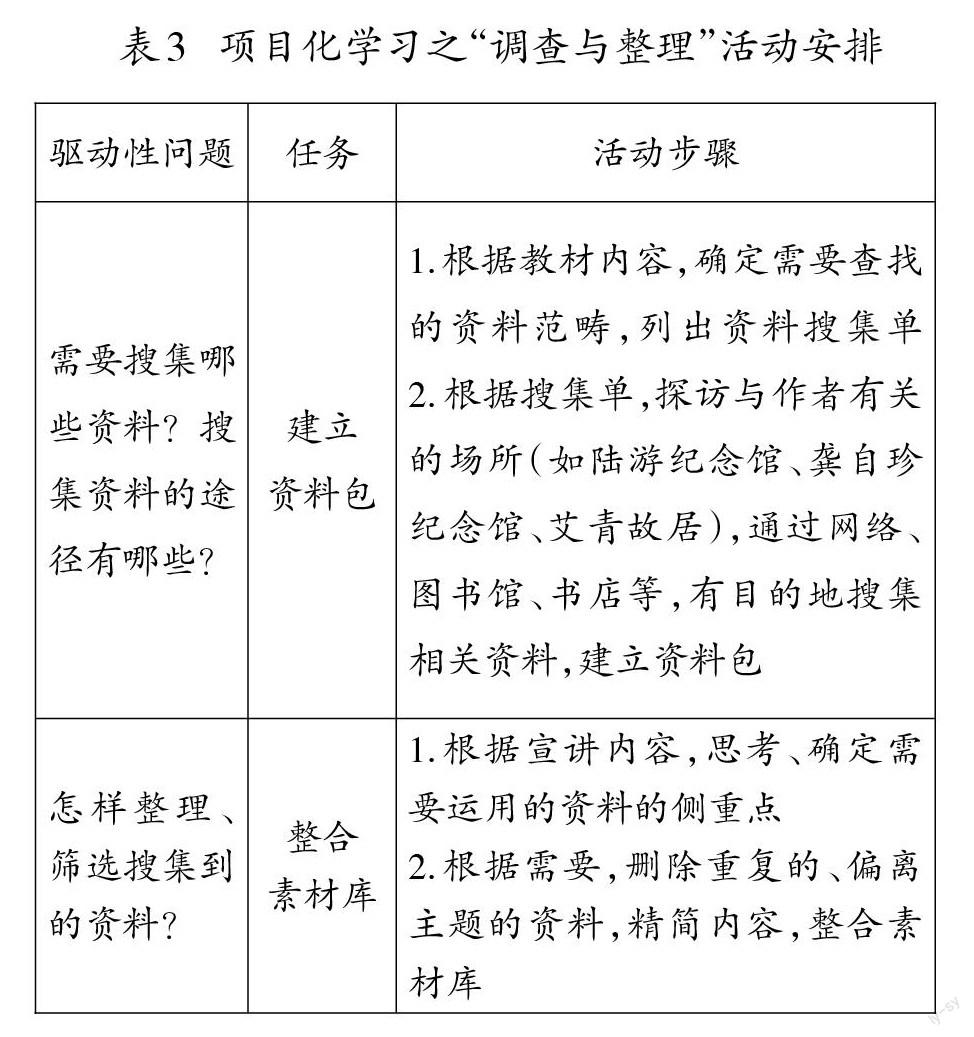

五年级上册第四单元的项目化学习主题为“文化小讲堂:穿越时空的爱国情怀”,结合本单元的人文主题“爱国情怀”和语文要素“结合资料,体会课文表达的思想感情”,教师设计的问题情境是“我们如何通过文化小讲堂,宣讲历史名人们的爱国情怀,燃起和平年代人们的爱国热情”,赋予学生“历史文化宣讲人”的身份。学生以单元课文的作者为研究对象,开展四项任务:(1)建立资料包;(2)整合素材库;(3)设计教案及课件;(4)打造文化小讲堂。

其中,前两项任务都属于“研究型活动”中的“调查与整理”(如表3所示)。通过自主阅读、小组合作,学生在精简、整合资料的同时,还结合课文内容,运用资料加深对文章思想感情的理解,合理地说明自己的观点,并把握了利用搜索引擎寻找资料、为自己的观点建立素材库的方法,提升了系统思考的能力。

(二)“实践性学习”应凸显“对象感”

语文课程具有实践性,学生的核心素养才能在丰富的语言实践活动中得到发展。因此,“实践性学习”是语文项目化学习最重要的方式。“实践”手段主要是听、说、读、写。在项目化学习中,有对象感的实践活动,比个体的内部言语活动更着力于对证据的搜寻、整合、提炼和表达,进而达到“洞察”的目的,即能提出具有批判性的、富有意义的观点。

仍以五年级上册第四单元的项目化学习为例,学生不仅主动挑起了项目赋予的“重任”,还找到了“对象”,即明白“我要向谁宣讲”。在讨论该搜集哪些资料时,他们站在了“对象”的立场思考、提出了宣讲中需要解决的问题,并针对这些问题,进一步明确了需要搜集的、有价值的资料内容及类型(如表4所示),为打造“文化小讲堂”奠基。

全班学生分成八组,每组派代表或全体合作开设“文化小讲堂”,内容包括《中国近代维新先驱——梁启超》《土地的歌者——诗坛泰斗艾青》等,形式多样。有宣讲者向听众提问:“一般来说,一个人的遗言会是什么?陆游的遗言有何不同?”以此激发听众深入讨论,深刻感受诗人国家至上的伟大情怀。还有宣讲者补充了“一门三院士,九子皆才俊”的史料,说明梁启超先生的子女皆以为国效力来回应父亲对他们的期冀,以此理解作者的美好理想和爱国激情。

可见,在“鉴赏与评述”中,讲述人补充、提问、总结、呼吁,在新情境中经历了核心知识的迁移、运用和转换的过程,成功实现了知识重建,其动力和张力都来自项目化学习中的“对象感”。

(三)“创造式参与”应强调“产品化”

“创造式参与”是指学生参与项目“产品”的设计、开发、使用等创造性活动,进而激发好奇心、求知欲,开发创造潜能,提高语文综合应用能力。“产品化”强调学科核心知识的运用,即学生通过完成一系列项目任务,让建构的认知、获得的方法和形成的能力以一定的形式表现出来。

五年级上册第五单元的人文主题为“介绍一种事物”。在明确短视频能快速帮助人们解决生活中的难题后,教师揭示本单元的项目化学习主题——“小百科直播”,即学生通过制作直播视频,分享自己了解的百科知识。在引入项目时,教师引导学生共同预设项目产品,促进学生直达“神入”水平。这是一种能感受到他人情感和世界观的层次。在此基础上,批判性思维等高阶思维会相应产生。

同时,“小百科直播”以推选“金牌主播”为目标,激励学生完成“设计直播讲解框架”“撰写直播讲稿”“录制直播视频”系列任务,对说明文的介绍方法形成一定的认知。最终,学生用他们喜欢或擅长的方式呈现自己的语文实践成果,用特定的产品来反馈自己对语文要素的理解及在真实性问题情境中的实践水平。

三、设计学习评价,以学生参与为中心

项目化学习评价以项目目标为导向,发挥激励、反馈和促进作用。项目化学习评价大多采用表现性评价,通过观察学生在操作、表演、写作等任务完成过程中的表现,考查学生掌握知识的程度,以及解决问题、交流合作等多种复杂能力的发展状态。因此,评价设计需强化学生主体的参与度,使学生拥有更多机会展示、反思和获得提升,重构与完善自身的认知。

(一)项目化学习评价的全程性

项目化学习评价贯穿项目全程。比如,“小百科直播”项目的“评价标准”以“用恰当的说明方法,把某一种事物介绍清楚”这一单元语文要素为核心,对应不同阶段的任务,细化了具体指标。显然,“评价标准”成为了一种支架。学生在每一个项目阶段都能对照标准,展开反思,尤其能循环往复地关注语文要素的学习情况,以促成学科核心知识的理解、迁移乃至运用。

(二)评价内容和方式的多维性

项目化学习评价不仅要关注学科关键能力的把握,也要评估跨学科学习素养的形成,且评价方式要多元化。如“小百科直播”项目除了要评估学生对语文要素的理解及迁移能力,也要对学生的书面和口头表达能力、搜集整理资料的能力等作出评估。尤其在推选“金牌主播”时,可引入互联网情境,搭建多元评价平台,做到同学评、家长评、朋友评,参考在线观看数、点赞数、留言等,让多元、客观的评价促进跨学科、跨领域的知识融合,开拓学生的思维空间,助力学生综合素养的提升。

(三)评价结果的应用性

项目化学习中,不仅要对项目实施的过程和项目成果本身作出评价,还需要将评价结果用于解决真实问题或引入现实生活,最大程度发挥其价值。

评价结果的应用大致有三类途径:第一,可应用于日常交际,在沟通和交往中呈现评价结果,能增进人际情感,提升评价的温度。第二,可应用于公开展示和交流,如六年级“制作家乡美食网页”的评价结果展示在校园网上,延展了评价的广度。第三,可应用于更为立体、综合的实践活动,如走访、宣传、推介等。以“文化小讲堂”为例,依据评价结果,评出最优者,让其为低年级学生授课,深刻体验语文学习的成功感,拓展了评价的深度。

把项目化学习引入单元教学,重新考虑单元知识、学生与世界之间的聯系,可促进学生在语文学习中融会贯通。学生不再为阅读而阅读,为写作而写作,而是为探求未知而读写。逐渐地,我们在语文课堂上能看到郭思乐教授所描绘的图景:“当儿童接触整体的知识,比如,由一个游戏、一个情境、一个任务或一个课题荷载的知识,他就可以感受到知识的生命。”

参考文献:

[1]刘徽.真实性问题情境的设计研究[J].全球教育展望,2021(11):26-44.

[2]夏雪梅.学科项目化学习设计:融通学科素养和跨学科素养[J].人民教育,2018(1):61-66.

[3]张晋.论项目化学习的情境创设与任务设计[J].学语文,2021(1):23-25.

(浙江省杭州市拱墅区教育研究院 310005)