梁代七古的审美与意象

摘 要:梁代是七言古诗发展的关键时期,在这一时期,七言古诗吸收五言诗的优长,逐渐发展出了一些风格鲜明的意象。花与女性、花与江南、花与别离,正是梁代七古中三种常见的组合模式,七言古诗通过频繁运用这些意象、题材组合,形成了自己独特的审美风貌,从中不仅可以看见七言古诗的成熟过程,也可以窥见梁代文人的文化心理与审美眼光。

关键词:梁代;七古;审美;意象

七言诗歌,先秦早已有所萌芽,而于梁代渐盛。清人冯班《古今乐府论》提到:“七言创于汉代,魏文帝有《燕歌行》,古诗有《东飞伯劳歌》,至梁末而大盛。亦有五七言杂用者,唐人歌行之祖也。”[1]梁代七言上承汉魏乐府,下启唐代七古、七律、七绝,形成了自身独特的审美风貌。关于梁代七言诗声律、对偶、节奏等方面的审美特质,学界当前的探讨已较为详尽,但专门着眼于意象的研究相对不足。所谓“境”由“象”生,中国古典诗歌审美境界的营造离不开意象。因此,对梁代七言意象的探讨具有独特价值。

宇文所安曾指出,诗歌是“一种共享的行为,而不是个体诗人‘创作的集合”[2]11。“诗歌运作”(poetic performance)的过程即对“诗歌材料”(poetic material)进行复制与再生产的过程[2]16,不同文本可以视为诗歌材料的不同实现方式。宇文所安以话题、主题、描写顺序、方式作为考察“诗歌运作”的要素,为人们提供了一个审视诗歌的策略。作为基本的诗歌材料之一,意象的选择、意象与题材的组合方式也是一种诗歌运作模式,映射着某一时期人们的审美趣味乃至认知世界的方式。本文以花意象切入点,关注花与女性、江南意象的组合模式,以及花意象与离别题材的融合,从而探索梁代七言的意象组合特点,窥探其审美风貌。

一、梁代七古高频意象统计

“七言古诗,萧子云《燕歌行》始有偶句,自此渐有七言六句,似律之诗。”[3]梁代可称七言初盛之时代,七言虽已达到一定数量规模,修辞程度也有了很大提升,但就其体式而言,仍处于渐进发展的过渡阶段。梁代七言主要由宫廷文人所作的拟乐府和民间鼓吹曲辞、杂歌谣谚等构成,格式相对散漫,其中不乏三言、五言、七言杂言,尚未形成七律、七绝那样成熟固定的诗歌体制,这属于诗歌发展过程的阶段性特质。本文在进行意象样本采集时,拟将所有含有七言联句的诗歌纳入考察范畴,对于出现在这些诗歌中非七言句位置的意象,也一并进行统计。

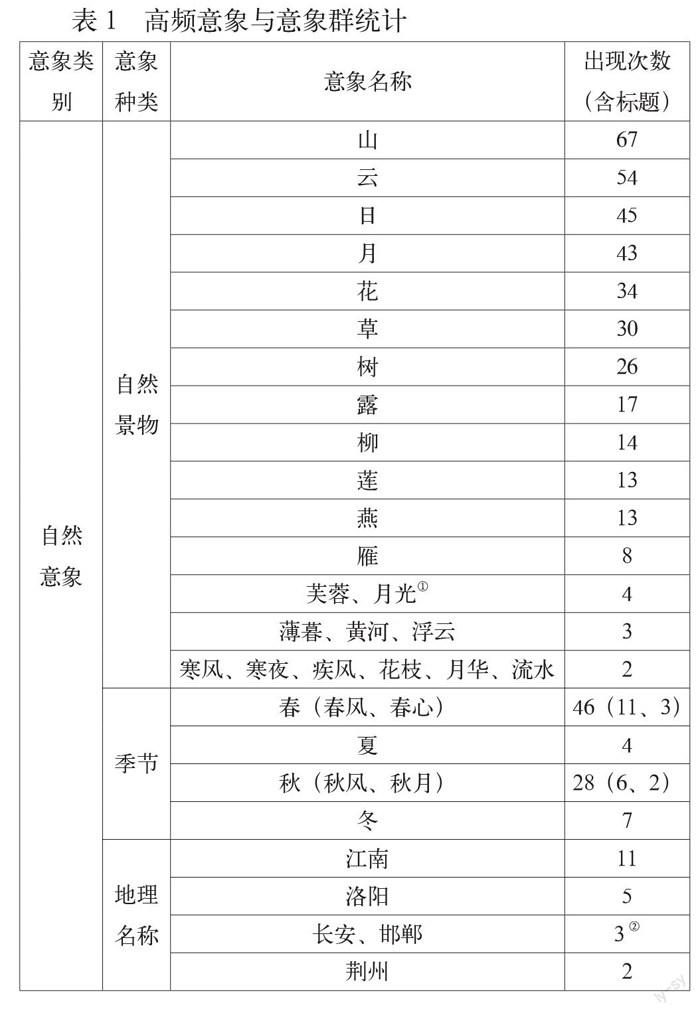

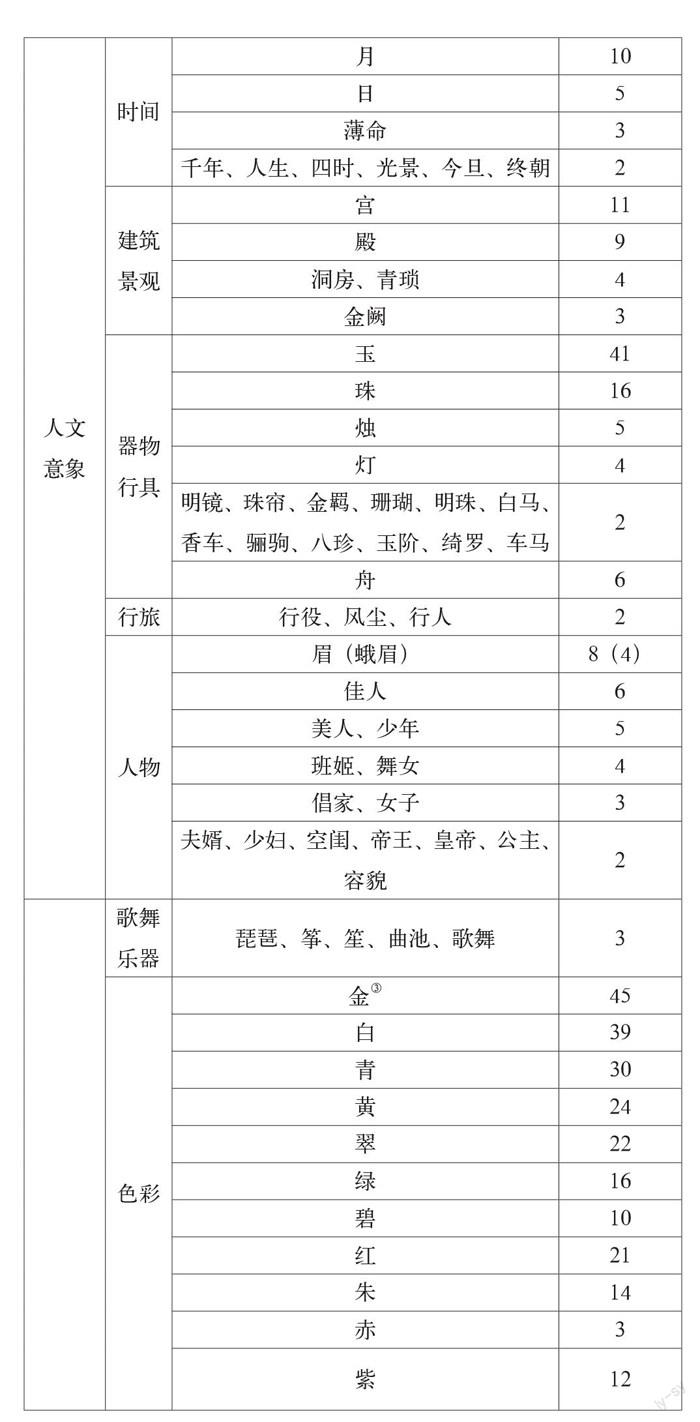

本文采用逯钦立所编《先秦汉魏晋南北朝诗》为底本进行样本统计。此书考证严谨,收录作品较全,较为可靠。其中包含梁代诗共计三十卷,前二十八卷为文人创作,卷二十九录杂歌谣谚、横吹曲辞,卷三十录燕射歌辞、鼓吹曲辞、舞曲歌辞,其中七言诗共188首。为更加直观地呈现梁代七言诗歌的常见意象,本文对梁代七言诗中的高频意象进行统计并分类整理(见表1)。

根据以上表格,可以初步梳理出梁代七言的高频意象,大體上可分为自然意象与人文意象两类。

常见的自然意象包括山、云、日、月、花、草、树、露、柳、莲、燕、雁等;芙蓉、月光、薄暮、黄河、浮云、寒风、寒夜、疾风、花枝、月华、流水等意象虽出现次数不多,但可构成同类意象群;四季之中,春、秋相关的意象远多于夏、冬,表现出明显的惜春悲秋倾向。多次出现的地理意象包括江南、洛阳、长安、邯郸、荆州。

就人文意象而言,也可勾勒出多个意象群,如体现时间意识的月、日、薄命、千年、人生、四时、光景、今旦、终朝,又如宫、殿、青琐、金阙等具有帝王之气的建筑意象。器物方面,则涵盖了大量金④、玉、珠制成的贵重之物。此外还有珠帘、金羁、珊瑚、明珠、白马、香车、骊驹、八珍、玉阶、绮罗等宫廷贵族方有资格享有的奢侈品,充分展现了创作主体高贵的身份地位与生活的奢靡。值得注意的是,这些奢华精致的意象往往与女性意象结合出现,如佳人、美人、舞女等,这种意象组合模式折射出当时贵族文人的审美心态。

在上述梁代七古常见意象中,“花”意象出现的频率较高,它与其他意象、题材的组合模式也颇值得关注,本文即选取“花”意象,作为观照梁代七古审美的切入点。

二、高频意象及其

组合模式——以“花”为例

“花”这一意象自先秦时便是诗人钟爱的对象,在“诗三百”中常被用以起兴造势,在《楚辞》中则作为高洁品性与美德的象征被反复吟咏,还有人认为花具有祭祀功能,与巫文化密切相关。花承载着人们关于美的幻想与期待,摇曳于一个又一个时代,它的绽放与凋零更是贯穿了整个中国文学史。而梁人的开创之处在于——将“花”意象大量运用于七言诗歌中,与文人细腻的情思糅合在一起,使之拥有了更丰富的内涵。先秦到梁之前,七言诗歌中出现的“花”意象一共只有7处,而梁代七言中一共出现了34次(梁代七言样本总量为188首)。这固然与七言本身题材拓宽、渐趋成熟有关,但梁人对花的注目是显而易见的,他们将花纳入七言诗歌创作的材料库,梁以后,仅逯本所录的46首陈代七言诗中便出现了38次,可见花成为了七言诗歌中的常见意象。

梁代七言的创作不但在一定程度上受乐府旧题的限制,也时刻处于当时审美风尚与过去文学传统的渗透影响中,诗人会不自觉地相互因循。梁代七言中对“花”意象的书写可以被概括为几种组合模式:一为花与女性的组合,以花为媒介,对女性身体、情感、命运进行细腻刻画,并生产出一套固定的修辞话语;二为花与江南的组合,江南文化概念的建构离不开对江南风光的描摹,而花作为江南风物的代表之一,在这过程中被塑造为一个充满柔情的符号,与粗质豪迈的北地风情区别开;三为花与别离的组合,花的凋零与人的分离被联系在一起,使七言赠别诗具有了更丰富的内蕴,这一模式在后来为唐人充分继承。

(一)花与女性意象的组合

梁代七古中,花与女性时常作为一组配套的诗歌材料出现。这一方面缘于花与女性所共有的审美特质,即明艳动人且脆弱易逝,迎合了梁人以悲为美的审美心态;另一方面,在男性作家眼中,花与女性都是被客体化的审美对象,他们看待二者的目光具有相似的意图,因而不自觉将花与女性联系在一起,逐渐形成了一种七言诗歌的意象运作模式。

沈约的《会圃临春风》设置了一个暮春庭院场景,将春花与女性的描写穿插其中。虽然这首诗为三五七言结合的杂言,并非纯粹的七言,但是在意象运用上具有典型性,以此为例,可以看到花与女性意象是如何相互映射,构成特定的话语组合模式。

临春风。春风起春树。游丝暧如网。落花雰似雾。先泛天渊池。还过细柳枝。蝶逢飞摇扬。燕值羽参池。扬桂旆。动芝盖。开燕裾。吹赵带。赵带飞参差。燕裾合且离。回簪复转黛。顾步惜容仪。容仪已照灼。春风复回薄。氛氲桃李花。青跗含素萼。既为风所开。复为风所落。摇绿蔕。抗紫茎。舞春雪。杂流莺。曲房开兮金铺响。金铺响兮妾思惊。梧台未阴。淇川始碧。迎行雨于高唐。送归鸿于碣石。经洞房。响纨素。感幽闺。思帏帟。想芳园兮可以游。念兰翘兮渐堪摘。拂明镜之冬尘。解罗衣之秋襞。既铿锵以动佩。又絪缊而流射。始摇荡以入闺。终徘徊而缘隙。鸣珠帘于绣户。散芳尘于绮席。是时怅思妇。安能久行役。佳人不在兹。春风为谁惜。[4]1664-1665

所谓“如花美眷”,花与女性之间最直接的相似点就在于美丽的外表。梁人重审美的特点体现于他们对女性形象的刻画上。与“香草美人”那种具有固定指向性的政治寓言不同,梁人笔下的花与女性形象均是具体可观的,他们对美好事物的吟咏往往不包含自我比附或政治隐喻的意图,只是单纯地将女性的容姿视为美的对象加以描摹。从漂浮的游丝、随风散落的春花,一路写到春风中翩翩摇荡的罗带裙裾,由物及人,视角流转极其自然,其欣赏春花与凝视女性的眼光别无二致。“赵带飞参差。燕裾合且离。回簪复转黛。顾步惜容仪。容仪已照灼。”在春风的熏陶下,纷飞的花瓣与姣好的青春容颜共同构成了一幅斑驳暧昧的唯美景象。与之类似的还有梁简文帝萧纲的《东飞伯劳歌》(其一):

翻阶蛱蝶恋花情。容华飞燕相逢迎。

谁家总角歧路阴。裁红点翠愁人心。

天窗绮井暧徘徊。珠帘玉箧明镜台。

可怜年几十三四。工歌巧舞入人意。[4]1923

翩跹于花丛的蛱蝶、梁下呢喃的飞燕都是常见的爱情意象,珠帘、玉箧、明镜台则为闺房梳妆之物,此诗没有直接写容貌体态,而是通过环境的渲染、动作的描绘勾勒出一个“总角之宴,言笑晏晏”的少女形象,言语之间充满了爱怜。

脆弱易逝是花与女性的另一个共通点。除了梅、菊这样不畏苦寒的品种,大多盛放在春夏的花朵大多都会随着天气逐渐转凉而消逝,如花的容颜也有衰老的时候,年华老去一如春秋代序,皆是自然规律,春光易逝与红颜易老的主题便自然而然地勾连起来。沈约在写春风拂落花瓣时,显然也暗含了青春易老的担忧。“游丝暧如网。落花雰似雾。”“春风复回薄。氛氲桃李花。青跗含素萼。既为风所开。复为风所落。”在春日暖风中绽放的花朵,终将随着暮春的到来而零落成泥碾作尘,美好的开始注定指向一个凄婉的结局,包含着无可奈何的怅惘。田晓菲曾指出,“春花的坠落是中国文学史上一个重要的时刻。在最简单的层次上,它宣告了春与秋、盛与衰两极对立修辞构的结束,给作为文化符号的‘春天增添了新的意义。在一个生命最旺盛的季节,春日落花暗示了死亡与衰朽的存在,提醒人们大自然对人类的感情和欲望在根本上的漠然。”[5]144生命终将毁灭与美难以永存的悲剧事实使人的心底激起深深的遗憾,使人不自觉地对这种无可避免、循環往复的悲剧产生奇异的迷恋,于是痛感转化为快感,新的美感诞生于悲哀,这即是梁代以悲为美的审美心态。

梁武帝萧衍的《东飞伯劳歌》亦包含了落花与女性结合的书写模式。

东飞伯劳西飞燕。黄姑织女时相见。

谁家女儿对门居。开颜发艳照里闾。

南窗北牖挂明光。罗帷绮箔脂粉香。

女儿年几十五六。窈窕无双颜如玉。

三春已暮花从风。空留可怜与谁同。[4]1521

他于春花的飘零中看到了女性容颜凋谢的焦虑,“三春已暮花从风。空留可怜与谁同”,明明尚处于十五六岁的大好年纪,便已开始为衰老而担忧,唯恐青春枉逝,无人怜惜。刘孝威的《拟古应教》可以视为对这一模式的效仿延伸,只不过将落花换成了出而不可追的弹丸。

双栖翡翠两鸳鸯。巫云洛月乍相望。

谁家妖冶折花枝。蛾眉□睇使情移。

青铺绿琐琉璃扉。琼筵玉笥金缕衣。

美人年几可十馀。含羞转笑敛风裾。

珠丸出弹不可追。空留可怜持与谁。[4]1872

这里采用了同样的抒情模式,先极力铺张,用尽笔力描摹少女的曼妙身姿与娇俏容颜,当旁人为此心神荡漾时,又陡然一转,将诗歌的结尾定格于青春易逝的哀叹中。前调欢乐而余韵哀婉,于反差中形成哀感与美感。梁人在看到美的同时也预见了那必将到来的衰亡,当认识到自己所能把握的只有当下的瞬间,眼前的美便显得更加珍贵。

从另一角度看,无论花还是女性,在被写入诗歌时均经历了客体化、对象化的过程。花被约定俗成地视为供人观赏之物,女性也总是作为被观赏的对象进入男性作家的审美视域。在男性权力话语构筑的诗歌场域中,女性之美必须经由男性旁观者的审视方具有意义,“被凝视”成为了美的价值的实现途径。这将女性困于男性目光的牢笼中,成为供人把玩欣赏的园中花、笼中雀。而男性角色的“不在场”则造成了观看者位置的空虚。在“观看—被看”的话语逻辑中,园中无人欣赏的花与独居空闺的女性同样处于“被看”位置,都因失却了观看者的垂爱,而被认为是具有缺陷的,换言之,作为客体的花与女性若离开了审美主体,就失去了其审美意义,造成了心理上的缺憾。男性作家的目光填补了这一空缺,他们代替那位不在场的男性角色,用怜惜的口吻描述女性的容貌体态,细腻地书写着她们渴望被垂爱的情思,某种程度上达成了审美的圆满。

这也涉及了女性形象的书写问题。汉代乐府中不乏敢爱敢恨、坚毅果敢的女性形象,如古乐府《有所思》中的女主人公,在得知对方的背叛后立即果断地斩断情丝,宣布从此恩断义绝:“闻君有他心,拉杂摧烧之。摧烧之,当风扬其灰!从今以往,勿复相思,相思与君绝!”[6]而梁代七言中的女性通常被塑造为温柔多情的,她们无力掌控自己的命运,只能将自己的情感寄托于男性身上。花从绽放到枯萎的过程就好似女性的生命历程。“既为风所开。复为风所落。”不但无法抵抗风的力量,甚至不能决定自己飘落的方向。花朵这种娇嫩之物原就无法像树木一样成为制造器物、建筑的材料,它除了提供美的观赏体验之外,最主要的价值就是结出果实,这一如女性被赋予的使命。仅仅“灼灼其华”显然是不够的,更重要的是“宜其家室”。绝大多数女性的活动空间始终被限于深闺内闱之中,她们被认为应当以情感、家庭为生命的全部意义。“经洞房。响纨素。感幽闺。思帏帟。想芳园兮可以游。念兰翘兮渐堪摘。拂明镜之冬尘。解罗衣之秋襞。”当丈夫出门远行时,她们能做的唯有终日思之念之,“等待”成为了一种生命状态,周而复始,四季如一。又如萧子显《春别曲》(其二):

幽宫积草自芳菲。黄鸟芳树情相依。

争风竞日常闻响。重花叠叶不通飞。

当知此时动妾思。惭使罗袂拂君衣。[4]1820

即便嘴上言说着悔意,诗中的女主人公仍旧思恋那个将她弃置于幽宫积草中的人。梁代七言中的女性在情感态度上具有共性,她们必然怀着至死不渝的爱恋,对心上人的情思绵绵不绝——无论这是否符合当时女性的真实想法,至少在审美层面上满足了男性作家的心理期待。

(二)花与江南意象的组合

“江南”是梁代七言诗歌中又一值得关注的意象,梁以前的七言中,“江南”意象仅出现了一次,即晋代歌辞:“渡江南。采莲花。芙蓉增敷。绿叶映长波。回风容与动织柯。”[4]568而梁代七言中则出现了11处。“江南”之所以作为文学意象在南北朝时期大量进入诗歌,是地緣政治与文化观念双重变化的结果。

“江南”是一个具有多重内涵的文化地理概念,也是一个极为重要的文学意象。要理解“江南”的内涵与外延,首先要厘清“江南”在地理意义上的所指。“江南”的地理范围经历了历史性变化,总体上发生了由楚至吴的变迁。先秦至汉以前,“江南”的概念较为模糊,争议较大。李伯重认为,早期的“江南”更多是作为一个粗略的方位概念,指向一个范围较大的相对位置[7]。如《吕氏春秋·古乐》:“商人服象,为虐于东夷,周公遂以师逐之,至于江南。”此处的“江南”就是指长江以南的相对方位。黄今言则认为,秦汉时期的江南泛指岭南以北,长江流域及其以南的广大地区[8]。徐茂明引用沈学民《江南考说》观点,指出春秋时期的“江南”指楚国郢都对岸的东南,战国时延及今武昌以南及湘江流域[9],此论亦较为可信。两汉时期,“江南”一词多指长江中游洞庭湖一带的楚地。王逸《楚辞章句》注《橘颂》“受命不迁,生南国兮”句言:“南国谓江南也。”[10]《史记·货殖列传》曰:“衡山、九江、江南、豫章、长沙为南楚。”[11]《汉书·地理志》则称:“楚有江汉川泽山林之饶,江南地广”“故赀窳偷生,而无积聚,饮食还给,不忧冻饿,亦亡千金之家”[12]。此时因“食物常足”,江南民众获取生产资料过于容易,整体发展相较中原反而滞后,被视为蛮荒之地。周振鹤于《释江南》中进一步指出,由于汉代政治形势和地方制度的变化,开始产生了以会稽郡北部为江南的概念,至于六朝,江南一词已经大多指向太湖流域一带[13]。按陈正祥之说,永嘉之乱、安史之乱、靖康之乱为中国文化中心的南迁的外部推力,江南本身丰饶的物产、宜人的气候、秀美的山水等地理条件则为经济文化的发展提供了物质基础[14]。南北朝是中国文化与经济中心自北向南转移的关键期,晋室南渡为“江南本位”[15]95意识的萌发提供了历史契机。

随着政治中心由中原地带转移到南方的建康,统治阶级需要重新掌握文化领导权,在“江南认同”[16]逐渐由政治认同转而为一种文化认同的过程中,文学起到了相当重要的作用,而诗歌意象则是其中不可或缺的一环。张伟然在研究唐代文化地理时提出了“感觉地理”的概念,并强调了意象与感觉之间的紧密关联。“所谓意象(image),指的是客观事物在人意识中的形象和估价,他是一种精神图景、一种被感知到的真实,是联系环境与人之间的媒介。”[17]意象是感觉形成的中介,可以将某种地理环境给人的感受具体化、形象化,转化为可以直接感知的对象,当意象与某一感觉反复关联时,它便具有了相对固定的内涵,成为了文化的表征。诗歌中“江南”相关意象的规模出现折射出“江南”这一文化概念建构与变化的过程。汉代开辟了以江南主题的诗歌书写,汉乐府中已经出现了吟咏江南风物的诗歌,但是数量较少。从作品数量、意象和描写模式来看,是南朝文人的文学创作建构了江南,他们通过构筑以“江南”为核心的意象群,塑造出了一个浓缩了江南风土人情的感觉文化区,使得“江南”成为一个令南人怀恋、令北人向往的的文化符号。

整个南朝时期,描写江南风物的五言诗歌不在少数,若按体裁论之,“江南”意象正式进入七言诗歌则是在梁代,而“花”(包括“莲花”“桃花”等具体种类)作为典型的江南风物,于梁代江南文化的建构中占据一席之地。现于描写江南的梁代七言诗歌中选取几首含有“花”意象的,兹引如下:

《江南弄》七曲之《采莲曲》

萧衍

(和云。采莲渚。窈窕舞佳人。)

游戏五湖采莲归。发花田叶芳袭衣。为君艳歌世所希。世所希。有如玉。江南弄。采莲曲。[4]1522

《江南弄》三首

萧纲

其一《江南曲》

(和云。阳春路。时使佳人度。)

枝中水上春并归。长杨扫地桃花飞。清风吹人光照衣。光照衣。景将夕。掷黄金。留上客。[4]1924

其三《采莲曲》

(和云。采莲归。渌水好沾衣。)

桂楫兰桡浮碧水。江花玉面两相似。莲疏藕折香风起。香风起。白日低。采莲曲。使君迷。[4]1925

《乌栖曲》四首(其一)

萧绎

沙棠作船桂为楫。夜渡江南采莲叶。复值西施新浣沙。共向江干眺月华。[4]2036

以上几首诗歌的共同点在于,在自然景观的描写中融入了女性意象,江南风物与江南女性构成了梁代江南书写的基本意象。此种书写模式既是对现实场景的加工描摹,又包含了对前代民间文学传统的因循与创新。按《玉台新咏》吴兆宜注:“清商曲辞,江南弄,乐府作阳春歌。”又引《古今乐录》云:“梁天监十一年冬,武帝改西曲,制《江南上云乐》十四曲,《江南弄》七曲”“沈约作四曲”。又曰:“武帝采莲曲和‘采莲渚、窈窕舞佳人。后又有《采莲女》、《湖边采莲妇》,题盖本此。”[18]可见《江南弄》来自梁武帝萧衍对西曲的加工改编,武帝之后,江南采莲女成为了一个常见题材。

萧绎和萧纲所作的《江南弄》均具有明显的表演性质,就功能而言,应为宫廷演唱所用的曲子。这几首诗遵循着同样的结构模式,首先以“和云”铺设出基本场景,将佳人或莲花以一种优美灵动的姿态引入画面,引起观者的期待与遐想。“采莲渚。窈窕舞佳人。”“阳春路。时使佳人度。”皆为开场铺垫之辞,接着便是对采莲场景的描绘。“发花田叶芳袭衣。”“枝中水上春并归。”“江花玉面两相似。”美丽的江南女性作为江南景观的一部分进入了文人的视野,成为被观照的对象,莲随人动、心随莲动,人与自然风物融为一体,达成了和谐圆融的审美境界。末尾几句则类似歌舞曲辞中演唱者对观众的祝词。“为君艳歌世所希。世所希。有如玉。江南弄。采莲曲。”“清风吹人光照衣。光照衣。景将夕。掷黄金。留上客。”“莲疏藕折香风起。香风起。白日低。采莲曲。使君迷。”起舞弄姿的女性演唱者,一边浅唱低吟,一边对在场宾客发出邀请,邀人共同沉醉在江南旖旎的春光中。佳人曼妙的舞姿与和婉悦耳的笙箫鼓乐交织在一起,达成视觉、听觉双重体验,给人以极致的官能享受。不难发现,梁代文人关注眼前的美,远胜于沉重而繁琐的意义,这使得他们的许多诗歌具有游戏性、娱乐性,虽含有艳情味而未流于低俗,整体倾向于营造一种轻松欢快的氛围,仿佛无论对演唱者还是听众而言,这都不过是一场无伤大雅的游戏,只是为了享受片刻的欢愉。

田晓菲在《烽火与流星:萧梁王朝的文学与文化》一书中,用佛教“色空观”解读梁代采莲诗歌中的莲花意象,有过度阐释之嫌。首先,以佛理入诗只是她的主观预设,虽然佛教在梁代颇为兴盛,但并不是所有人对佛教都有深刻理解,即便是崇佛之人,也未必每次都将佛教观念融入诗歌创作。其次,田晓菲关于色相的理解存在偏差。比如她以萧纲的《采莲赋》为例,认为“望江南兮清且空,对荷华兮丹复红”一句暗含了佛教“空”的内涵,象征诗人“由空入色,为最终由色入空进行准备”[5]265。实际上,萧纲的赋主要是以审美功能为主,与佛教关联性不大;且尽管莲花是宗教意象,但在这里显然只是作为自然意象而存在。《经律异相》虽然提到了莲花女,但是更侧重于表现女性之色,由女性观“空”才是梁代“色空”的集中性表現。而相对的,以物象指代色相固然可以,但这应该联系所有相关诗中的佛理来理解,并非莲花意象所能概括的。

田晓菲还指出,梁代采莲曲的大量出现是源于对汉乐府《江南》的崇拜模拟,这一观点本身具有一定合理性,当文人对长期不变的审美模式感到厌倦时,会自然而然地向民间汲取新的养分。但除却文学传统的影响,还有另一个的客观原因,即创作主体及其所处地理环境的改变。迁都建康之后,文人眼前的景观也发生了改变,他们目光所及之处,不再是蓊郁的山林,而是江南蜿蜒的河道、错落的湖泊与遍地盛开的花。汉代的江南只是相对于中原文化的他者存在,至于梁代,江南风物已然成为主体文化建构的一部分。其次,田晓菲的论证在逻辑上存在一定问题,她站在后来者的角度回顾当时的时代,侧重于将采莲的书写设定为入北文人的文化建构,忽略了居于南方的文人才是文化生产的主体——先有梁前期的江南文化建构,才有王朝陷落后追忆故国与故土的感伤情调。

此外,田晓菲用“田田”一词勾连汉乐府与梁代采莲曲,强调梁代文人对《江南》的模仿,却并未指出二者的差异性。梁代的《采莲曲》与汉乐府《江南》相比,在描写对象、描写方式上已有了显著差别。“江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。”[4]256在民间修辞传统中,“鱼”具有生殖、多子的象征意义,“莲”则与“怜”双关,常被用于爱情诗,“戏”则含有性挑逗的意味,因此汉乐府《江南》中的莲与鱼意象往往被解读为男女情事的隐喻。汉乐府《江南》总体上是朴素而直率的,语言修辞较为简单,而梁代贵族文人在吸收民间歌谣演唱模式与常用意象的同时,强化了审美效果,对地理景观与人物的描写刻画更加具体,情感表达更为细腻,五言到杂言的转变也为语言的精细化提供了基础。在梁代文人笔下,采莲由劳动场面转化为一种令人愉悦的景观,他们以玩味观赏的态度注视着、用清艳绮丽的笔调勾勒着女性穿梭于莲叶之中的身姿,再通过宫廷表演的形式使之再现。朴拙的乐府民歌经历了贵族文人的改造,由市井乡野走向宫廷内室,在这个雅俗双向融合的过程中,既实现了乐府诗歌修辞的雅化,也改变了宫廷内部的文学审美趣味。

总体而言,梁代的“江南采莲曲”是乐府文人化的结果,更偏重于审美与娱乐功能。如今已无法辨别这些诗歌究竟是否为感物而发的即景创作,也难以辨别其中有多少想象创造的成分,但仍可以通过文本本身,还原出一个时代的文化氛围。梁代文人们毫不掩饰他们对江南景观与江南女性的钟情,赞颂着人与自然和谐相融的状态,通过诗歌曲辞建构出一种独特的文化景观。

花、女性、江南三位一体的意象组合模式赋予了“江南”女性化的特征,形成了与雄放疏朗的北地诗歌截然不同的柔婉旖旎风格。值得注意的是,这只是梁代文化形态的一个重要组成部分,并非全部。边塞诗是除了采莲曲外梁代诗歌的又一大题材类型,如文章第一部分所统计的,梁代七言诗歌中亦存在许多边塞意象。这种雄健阳刚与唯美阴柔的二元互补模式显然不能完全概括实际状况,而属于有意识的文化塑造。正如迈克·克朗所言,地景时常被塑造为一套表意系统,显示社会据以组织的价值[19]。文学作品与地理景观是相互塑造的关系,梁代文人的江南写作深刻地影响着后人对江南地域的认知,在以建康为中心的“江南”感觉文化区逐步建构的过程中,“‘江南与山水风物形成了一种近于“互文”的彼此映照,江南风土人情即化为江南地域特征与审美视角”[15]100-101。

(二)花与离别题材的组合

梁人的诗歌创作逐渐丰富了花意象的文化内涵,也正是在梁代,“花”成为描写离别的诗歌话语中常用的意象,这一意象与题材的结合模式在后世为唐人所继承。所谓离别诗,既指叙写送别、惜别之情的诗歌,也包括了别后抒发相思与离愁的诗歌。齐梁之际是送别诗创作诗上的第一个高峰,这与魏晋以来流行的赠答联句和离别赋有着密切关系[20]。梁代七言中不乏离别主题的诗歌,其中涉及花意象的有萧子显的《乌栖曲应令三首》、梁元帝萧绎《春别应令四首》《别诗二首》。这些离别诗均未标明送别或思念对象具体身份,这说明诗歌所记录的或许并非一个具体的送别事件或思念对象,而是围绕业已设定的特定主题所进行的创作,描摹一种共通的情绪。这些诗歌多为应令赋诗或赠答赋诗的产物,相比与情感真实,更重视审美真实。梁代七言中,花与离别的结合主要有两种情况,一是以花落离枝比喻人的分离,二是以花喻爱情,叙写离别相思之意。

且看萧子显《乌栖曲应令三首》(其四):

衔悲揽涕别心知。桃花李花任风吹。

本知人心不似树。何意人别似花离。[4]1820

花是这首诗的诗眼。此诗以情感为脉络,开篇直接抒情,确定诗歌的感伤基调,正如王国维所言:“一切景语皆情语。”诗歌选取何种景物、如何结构,都是为了抒情服务,客观的花渗透了诗人主观情志,成为情感的具象化产物,被纳入抒情的序列,细腻地演绎了复杂矛盾的情绪。此诗中,花具有双重意味,一方面以“任风吹”的状态隐喻人无奈的处境,一方作为有情主体的对照物存在。诗歌的三四句巧妙揭示出能指(草木、花离)与所指(人心、人别)之间的对应关系:“本知人心不似树。何意人别似花离。”花离枝头的动作与人的别离相似,而花木本身又是无意识的客体,无法体会到别离的痛楚,主体优越于客体的自我意识与情感认知,反过来强化了主体的悲哀。草木无情人有情,而有情的主体却依旧无法主宰自己的情感与命运,人之相别如同草木凋零、花随风落,纵有万般不舍,也难以改变注定的结局,“似”与“不似”之间充满情感张力,通过人与花的对比使情绪进一步复杂化,在原有的离愁之上更添几分恨惋。

梁元帝萧绎的《春别应令四首》是爱情主题的离别诗,点缀其中的花意象起到了渲染氛围的作用,具有情爱象征意义。

其一

昆明夜月光如练。上林朝花色如霰。

花朝月夜动春心。谁忍相思不相见。[4]2059

其二

试看机上交龙锦。还瞻庭里合欢枝。

映日通风影珠幔。飘花拂叶度金池。

不闻离人当重合。惟悲合罢会成离。[4]2059

《春别应令四首》(其一、其二)两首均拟女性口吻而作。其一描写的是春夜赏花的少女,在中国的文学传统中,春本就是一个多情的季节,容易激荡起情感的涟漪,盛放的花不仅是自然生机的表现,还有具有两性生殖意味,这里的春花寄寓着青春的情思,久居闺阁的少女有了外出游赏的机会,有感于盎然春色,自然而然会生发出自怜与思春情绪。

《春别应令四首》(其二)的抒情主体是闺中思妇。“机上”“庭中”两个地点状语表明这位女性主人公身处内闱之中;“交龙锦”与“合欢枝”为爱情意象,交龙即两龙蟠结的纹样,庭中种合欢有祈愿夫妻和谐美满之意,与她孤身一人的境遇形成截然反差;“试看”“还瞻”则表现出百无聊赖的心态,将视线由眼前的机杼引向庭院。“映日通风影珠幔。飘花拂叶度金池”二句正是这种孤寂无聊心态的写照:日光越过轩户,洒在随风晃荡的珠幔上,散落下细碎的影子,零落的花叶被庭院中的风托着,迟迟不肯下落,缓缓飘度过那被阳光浸染成金色的池塘,漫长而孤独的守候使得时间也变得黏着,流逝得格外缓慢。主人公或许从飘零的合欢花中看到了自己逝去的青春的影子,或是为这爱情之花的陨落而伤怀,于是发出了“不闻离人当重合。惟悲合罢会成离”的感叹。如前一部分所言,女性与花意象之间具有很强的联系性,因而诗人在拟女性口吻创作离别怀人主题的诗时,倾向于将二者结合起来。再者,节序的变化本就容易动人心神,花的变化指涉时光的流逝,离别之际,花落之景更能引发无限愁思。

以花叙情、以落花喻别离的模式又为隋唐文人所继承,如隋代无名氏《送别诗》中的“柳条折尽花飞尽。借问行人归不归”[4]2753、李白《寄远》诗中的“美人在時花满堂,美人去后余空床”[21]218和《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中的“杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪”[21]706、韦应物《寄李儋元锡》中的“去年花里逢君别,今日花开又一年”[22],都是将花作为一种表意形式,吟咏抒发离别的情绪。在梁人创作的引导下,花被纳入了离别诗歌的意象体系,成为梁以后离别诗中常见的意象。

三、结语

在梁代七古中,花意象是一个值得关注的类别。随着七古在梁代的发展,花逐渐成为了七言诗歌中的常见意象,花与女性、花与江南是梁代七古中三种常见的意象组合模式,而花与别离则是意象与题材的组合。

在以女性为主要描写对象的诗歌中,花意象担负着与女性人物相互映射的角色,为后者的形象增色;在宫廷文人创作的拟乐府诗歌中,花,尤其是莲花,作为江南风物的代表频繁出现,被有意地塑造成一种与北地相别的地理景观与文化符号,参与了江南文化的建构。花与别离题材的组合模式,则体现了梁人对自然节序变化与时间流逝的关注。

花意象与女性意象的组合也时常潜藏在后两种模式中,构成一种阴柔的、女性化的意象场域。这些诗歌大多具有游戏性与娱乐性,更注重文学的审美功能。这种意象组合模式,也反映出梁代文人对于细腻绵密、和婉唯美审美风格的偏好,而七言诗歌在容量、格律等方面的特性也为这种风格的营造提供了有力支持。

值得一提的是,梁代七古不但吸收了乐府的意象模式,与当时的五言古诗也存在很大关系,可以视为主流诗体向非主流诗体的辐射。此外,梁代七古也对初唐七言诗歌的创作产生了很大影响,包括且不仅限于意象方面,这些问题也值得进一步探讨。

注释:

①由于“月光”是与“月”相关的意象,指涉的事物更为具体,因而将“月光”意象的数量实际计入了“月”意象的统计范畴,以下“春”与“春风”“春心”等类似涉及单字重复的皆作此处理。

②《行路难》(君不见长安客舍门)一诗,于《先秦汉魏晋南北朝诗》中出现两次,分别收录于吴均、费昶名下。按逯钦立笺注,《玉台新咏》卷九、《乐府诗集》卷十七、《艺文类聚》卷三十及《文苑英华》卷二百费昶《行路难》,并作吴均,故重录。此处不作重复统计。

③考虑到诗歌语言造成的心理效果,意为“以……黄金制成”的“金”也一并算入金色,如“金羁”的“金”。

④如上注,黄金及金器意象的数量统计归入色彩的金色类。

参考文献:

[1]河北师范学院中文系古典文学教研组.三曹资料汇编[M].北京:中华书局,1980:73.

[2]宇文所安.中国早期古典诗歌的生成[M].胡秋蕾,王宇根,田晓菲,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2014.

[3]吴乔.围炉诗话[M].北京:中华书局,1985:18.

[4]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1983.

[5]田晓菲.烽火与流星:萧梁王朝的文学与文化[M].北京:中华书局,2010.

[6]郭茂倩.乐府诗集[M].北京:中华书局,1979:230.

[7]李伯重.简论“江南地区”的界定[J].中国社会经济史研究,1991(1):100-105,107.

[8]黄今言.秦汉江南经济述略[M].南昌:江西人民出版社,1999:2.

[9]徐茂明.江南的历史内涵与区域变迁[J].史林,2002(3):52-56,123.

[10]王逸.洪兴祖,补注.夏剑钦,吴广平,点校.楚辞章句补注[M].长沙:岳麓书社,2013:149.

[11]司马迁.裴,集解.司马贞,索隐.张守节,正义.史记[M].北京:中华书局,1982:3268.

[12]班固.颜师古,注.汉书[M].北京:中华书局,1962:1666.

[13]周振鹤.释江南[M]//中华文史论丛(第49辑).上海:上海古籍出版社,1992:141.

[14]陈正祥.中国文化地理[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1983:4-5.

[15]葛永海.地域审美视角与六朝文学之“江南”意象的历史生成[J].学术月刊,2016(3):90-103.

[16]胡晓明.“江南”再发现——略论中国历史与文学中的“江南认同”[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2011(2):113-123,156-157.

[17]张伟然.唐人心目中的文化区域及地理意象[C]//李孝聪.唐代的地域结构与运作空间.上海:上海辞书出版社,2003:307-412.

[18]徐陵.吴兆宜,注.程琰,删补.穆克宏,点校.玉台新咏笺注[M].北京:中华书局,1985:234.

[19]克朗.文化地理学[M].王志弘,余佳玲,方淑惠,译.高雄:巨流出版社,2008:35.

[20]叶当前.论六朝送别诗的社会文化语境[J].文化与诗学,2010(2):262-272.

[21]李白.安旗,薛天纬,阎琦,房日晰,笺注.李白全集编年笺注[M].北京:中华书局,2015.

[22]韦应物.孙望,校笺.韦应物诗集系年校笺[M].北京:中华书局,2002:353.

作者简介:李燊,复旦大学中文系博士研究生,研究方向为中古文学。