中国古诗词艺术歌曲与西方音乐演唱技法的融合

【摘 要】中国古诗词艺术歌曲与西方音乐演唱技法相融合,是借助西方演唱技法对中国传统音乐文化进行演绎,体现了中西方音乐文化的交融,既包括中国诗韵之美,也包含西方声乐之术。文章以高中学唱歌曲《花非花》教学为例,阐述了中国民族声乐在高中音乐课堂的传授价值与技法策略。

【关键词】古诗词艺术歌曲;西方音乐;演唱技法;《花非花》;高中音乐

【中图分类号】G633.98 【文献标识码】A 【文章编号】1671-1270(2022)18-0093-03

艺术歌曲是欧洲在18世纪末19世纪初所盛行的抒情歌曲的统称,各民族艺术歌曲的演唱都具有自身独特的技法体系。中国艺术歌曲种类繁多,古诗词艺术歌曲是其中的一个重要门类,其词句多选用古代著名诗歌,由专人因其情感而特谱新曲,侧重表现诗句内涵,表现人的内心世界。高中声乐课程不仅是学生提升自身音乐品味与涵养的载体,也是学生全面而系统地学习西方声乐技法的开端。在中国古诗词艺术歌曲与西方音乐演唱技法融合教学的过程中,学生通过民族声乐的演唱获得音乐感知能力,掌握正确发声方法,从而使听、赏、唱、演等各方面能力得到充分的锻炼和培养。

一、中西艺术歌曲的学习价值

(一)巩固声乐技术

声乐教学以艺术歌曲的演唱为起始点,学生对于声乐技术的正确领悟,对于准确声乐理念的标准构建需要借助歌曲来实现。《花非花》是中国艺术歌曲中的一首入门级声乐演唱作品,在高中音乐教材中属于基础性声乐曲目,也是专业声乐学习者的必学曲目之一。因此,演唱中国艺术歌曲《花非花》在很大程度上可以为高中学生的声乐入门起到建构基础的作用[1]。

在声乐学习的过程中,对于《花非花》的演唱要求进一步提高,不再仅仅停留于正确的共鸣发声,而需将诗词中所表达的情感生动呈现,相当于“夯基础”后的“抠细节”。在《花非花》这首歌中,由于歌曲整体为舒缓而平稳的运行节奏,字里行间委婉含蓄,句句都充溢着一种浅浅的朦胧美、淡淡的哀愁美,因此在演唱时需要控制气息的流动,以弱声为主,减少真声,以降低声音中的尖亮感,将节拍中的强、弱、次强自然地演绎,从而使学生在乐曲的反复练习中巩固声乐技术。

(二)培养音乐感觉

中西方艺术歌曲一向具有严肃的风格,具有一套严格的吐字归韵体系。一旦咬字不清,歌唱位置失衡,必将失去原本所要传达的韵味,削减民族音乐的艺术感染力。因此学习中西艺术歌曲的演绎方式,能够在很大程度上培育学生对于高雅音乐的良好感觉,使其更靠近音乐传统与民族语言特性。

《花非花》是由唐代诗人白居易写的一首杂言古诗,曲调由我国著名音乐家黄自先生谱写而成。黄自先生的谱曲为《花非花》这首词更添真挚之感,歌曲线条行云流水,句句衔接自然和谐,使白居易诗句中“言语浅近,意境显露见长”的特点灵活显现。在作品演唱过程中,不同技法的演唱形式导致声音音色有所区别,美声、民族、通俗三种唱法都会对情感的表达、歌曲的演唱带来显著的影响。因此,对于唱法的鉴赏和采用,教师可以根据词曲本身的风格,通过网络平台将几种唱法进行集中展现,给学生以更为直观的对比,从而使其对音乐作品有着更准确的解读。

(三)拓展声乐视野

艺术歌曲涵盖中西方的音乐风格,学生通过艺术歌曲的演唱,可以了解各民族的文化价值观,起到拓展国际视野、促进文化融合的作用。艺术歌曲《花非花》建立在传统的五声调式基础上,全曲呈现起承转合的音乐结构,其中的曲式结构为最常见的一部曲式,统共一个段落的曲目由四个乐句构成,每一乐句中的小节数量相等。这种曲式结构使得曲目更为宛转悠扬、平缓舒畅。歌曲节拍为4/4拍,速度平缓、起伏微小,Fa、Si等偏音使用较少,配以舒缓轻柔的钢琴曲,使得艺术歌曲中的浪漫情怀得以生动呈现。图1所示为《花非花》的谱例。

(四)升华音乐素养

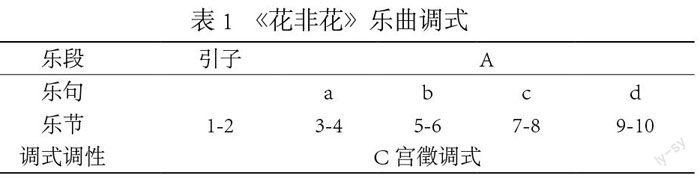

一首民族声乐歌曲的完美演绎需要详细而准确的歌曲分析,其歌曲演唱需要强有力的舞台表现与技术支撑。处理一首民族艺术歌曲,不仅需要对歌曲的曲式调性、表现手法与作曲技法进行准确把握,还需将歌词中的文字意蕴进行合理传达,这样才能对歌曲的内容与情感把握得当。《花非花》的歌词建构在五声调式基础之上,由七言绝句演变而来,头两句写朦胧的自然现象之美,随后“夜半来,天明去。来如春梦几多时”写尽短暂邂逅中的种种哀伤,全曲呈现起承转合的音乐结构。学生在对歌曲演绎层层解构的同时,正是输入乐理知识、升华音乐素养的良好时机。表1所示为《花非花》乐曲调式。

二、高中古诗词民族声乐教学策略

(一)以情入画入境,创设教学氛围

高中声樂教学是演与唱的结合,学生不光要学会正确的发声技巧,还需掌握恰当的表演技法,使乐曲的演绎恰到好处、用情入心,这种生动的演绎需要表演者对于乐曲有着深刻的了解。中国古诗词具有语言凝练、情感隽永的特点,它由于远离现代生活环境和语言环境,因此更需要调动学生的想象力,更需要结合复杂的历史背景资料,从而围绕诗句进行恰当的解读,起到启发学生多元思维、引导学生深入体悟、联通学生情感世界的作用。以多媒体软件作为应用载体,声音、影像、图片、文字等表达方式都可以引导学生快速进入歌曲情境,帮助学生深刻理解歌曲背后的历史背景和创作动因,使学生对歌曲的二度创作更为生动贴切。《花非花》这首中国古诗词传统艺术歌曲有其独特的魅力,悠远的意境使其犹如一幅绝美的画卷,然而全篇仅有的四句歌词使学生难以对词句和曲调中的故事获得深度的感知。因此,教师在教学时可以将《花非花》中追忆情人短暂相会邂逅的情境予以说明,以视频的方式为学生讲解这段故事,欣赏不同歌唱家的演绎版本,甚至可以与《蒹葭》《西厢记》中类似的词句情节类比。从学生已知的知识领域着手激发学生的学习兴趣,结合多媒体技术渲染情境的哀伤,提高他们对艺术歌曲的鉴赏水平,让学生切身感受到传统音乐文化的独特魅力,从而在声乐的训练中取得事半功倍的效果[2]。

(二)以形辅声画境,强化形体指导

在高中声乐教学中,正确的发声方式是学生练习声乐的基础。教师应当深入研究发声的训练方法,为学生找到适合自身的发声技巧。如人的喉管及口腔、鼻腔构成共鸣腔,每个人的共鸣腔存在差异,因此对于发声的感受有所区别。教师在教学过程中需要对发声原理予以说明,对美声、通俗及民族三种声乐类型的理论知识进行强化突出,如民族声乐需要找到集中的一点,咬字更靠前;美声唱法需要将气息运行得散布广阔,咬字更向后。不同的唱法彰显不同的声音个性,能表达不同的情感故事,教师要使学生了解美声、民族、通俗唱法的歌唱特点。但无论哪种唱法,正确而科学的发声需要标准体态的辅助,这是声乐基本功中最为基础的一项,因此教师在高中声乐教学中首先要对学生的形体进行纠正和指导。在声乐演绎中,学生应当保持一个自如而放松的身体状态,身体挺直,切忌耸肩、塌胸,两脚呈弓字部站立,前后轻微交叉,上半身重心前移,保持肩部及后背放松。由于学生在歌唱中的状态容易偏离标准,对于发声气息的支点、口腔的打开、下巴和喉头的放松产生影响,因此教师在初期必须对学生歌唱中的形体训练制定更高的标准,在学生演唱过程中对学生的体态进行更为细致的观察。教师可以采取小组合作相互监督的方式予以细致管理,从而纠正学生在形体习惯上的错误,为日后的声乐训练奠定坚实的基础。

(三)以练促进奠基,设置系统训练

科学的声乐基本功训练是一个长时间的过程,气息在声音通道里稳定地流动是取得良好演唱效果的关键。演唱时保持稳定的气息能为情感表达提供强有力的支持,而声音通道的打开需要学生持之以恒地练习。学生在学习发声时必须每天坚持练习,并利用科学的发声训练方法奠基,通过半年左右的时间予以强化,从而牢筑声音基础。发声训练初期,教师可以通过u母音的集中练习使学生逐步打开声音通道,从而在正确的声音管道内练声练技,使声音中蕴含更多的共鸣腔体,听起来更加立体有质感。在初始阶段,学生对于内部腔体的构造还不甚了解,对于抽象的声音理论难以把握,因此教师可以采取更简洁易懂的教学方法,如舌头保持翘起,模仿打哈欠的声音,从而将牙关打开;打嘟、哼鸣,寻找气息支点;吸气呼气闻花香练习,训练流动的气息;快速说“嘿哈”,体会声母a的发音;间断吐“嘶”,练习气息的流动。在实际教学过程中,教师先通过乐器单音对学生进行气息的间断流动训练,在气息稳定后以音阶演唱方式练习开嗓、磨炼音准,这种声乐教学方式不仅能锻炼学生音准,还能让学生准确掌握气息控制办法。《花非花》中,“花”字有明显的a母音,“雾”“无”字有显著的u母音,练习《花非花》与训练a母音、u母音是互相促进的过程。在练习过程中,如果学生在a发音过程中出现e的音节,那么说明学生发音时的口腔形态存在过大的现象,导致发音变形,教师需要对其中的几种典型进行辨析,在适当时候可以模仿演唱,从而让学生更直观地感受正确唱法与错误唱法之间的声音区别。在抠句子细节的声乐教学过程中,教师应当采取范唱的方式,让学生从模仿开始由浅入深地学习,这不仅能巩固学生的发音技巧,也能让学生具备扎实的音乐功底[3]。

(四)以技树规立范,顺应学习规律

声乐作品的情感表达与运用建立在演唱技巧之上,包括气息的应用、谱子的辨明、内容的把握。气息的应用包括情感的传达和咬字吐字的气息控制。一般而言,演唱轻松活泼的歌曲时要吐字快、咬字轻;演唱低沉慢速的曲子时要尽可能做到气息沉、咬字重。谱子的辨明包括音准的准确把握,节奏的有序推进,前奏、间奏、尾声的精准区分,只有详细了解这些细节内容,才能在演唱时准确合理地完成情感的表达[4]。《花非花》这首民族乐曲源自中国传统古诗词,这类古诗词以精练的话语表达丰富的情感,吐字归韵的体系和当代语言体系有所不同。因此在教学古诗词为主的中国艺术歌曲时,教师应当以吟咏诵读为主,引导学生体会诗歌中特有的音律美、节奏美、用词美,注重学生在浅近的优秀诗文诵读中体验初级情感、感悟优美语言、展开丰富想象。准确地吟诵诗歌,不仅需要把握诗词节奏,还要准确把握诗词的停顿断连,处理语调的疾徐婉转,从而焕发出文字中缓缓流露出的诗味,在运用声音通道内的共鸣腔体朗读几十遍后,学生便可以加上乐曲的音调进行演唱。同时,声乐的教学应当讲究循序渐进,对于高中学生而言,高一阶段作为学生学习声乐的启蒙阶段,教师在教学过程中应当更注重发声练习,带领学生在a母音、u母音的学习过程中体会如《花非花》《我親爱的》等基础音乐作品的演唱,学习一些情绪平缓、气息流动缓慢的曲目,在练习过程中树立歌唱观念。高二则是基本功筑牢后歌唱能力的重点提升阶段,这时教师可选择一些情绪起伏较大的歌曲,以提升学生的歌唱表现力和表演能力,让学生合作完成作品演绎,体会歌曲中酣畅淋漓的情感[5]。

【参考文献】

[1]莫幸锋.黄自古诗词艺术歌曲《花非花》演唱技法研究[J].黄河之声,2020(17).

[2]黄珍洁.高中声乐教学中融入传统音乐文化的策略[J].科学咨询(教育科研),2019(7).

[3]杨慧乔.古诗词歌曲在演唱训练中的应用价值——以黄自《花非花》古诗词歌曲为例[J].当代音乐,2017(3).

[4]王丽娜.高中音乐特长生声乐教学中的听音训练方法[J].课程教育研究,2019(43).

[5]王艳霞.艺术歌曲《花非花》的演唱处理[J].戏剧之家,2015(20).

【作者简介】

陈季嘉(1985~),女,浙江宁波人,汉族,本科,中学一级教师。研究方向:音乐教学。