掌侧入路切开复位钢板螺钉内固定与手法复位改良小夹板外固定治疗不稳定桡骨远端骨折的临床观察

鲁鹏

【摘要】目的:观察掌侧入路切开复位钢板螺钉内固定与手法复位改良小夹板外固定治疗不稳定桡骨远端骨折(DRF)的临床效果。方法:回顾性分析2015年1月至2021年8月于本院治疗的70例不稳定DRF 患者临床资料,依据治疗方法的不同进行分组,将采用手法复位改良小夹板外固定治疗的20例患者纳入小夹板固定组,将采用掌侧入路切开复位钢板螺钉内固定治疗的50例患者纳入切开复位固定组。比较两组治疗效果、掌倾角与尺偏角、桡骨短缩、腕关节活动度及并发症。结果:切开复位固定组治疗优良率(92.00%)高于小夹板固定组,有统计学差异(P <0.05);术后切开复位固定组掌倾角与尺偏角大于小夹板固定组,桡骨短缩小于小夹板固定组,有统计学差异(P <0.05);术后切开复位固定组腕关节桡偏、背伸、掌屈角大于小夹板固定组,有统计学差异(P <0.05);切开复位固定组并发症总发生率(8.00%)低于小夹板固定组(30.00%),有统计学差异(P <0.05)。结论:在不稳定DRF 患者中采用掌侧入路切开复位钢板螺钉内固定治疗效果确切且并发症少,有利于恢复桡骨高度、掌倾角与尺偏角,有良好的腕关节功能恢复效果,改善腕关节活动度,可作为治疗不稳定DRF较为有效方法。

【关键词】不稳定桡骨远端骨折;掌侧入路;切开复位钢板螺钉内固定;手法复位改良小夹板外固定;腕关节活动度;并发症

【中图分类号】R683.41【文献标识码】A 【文章编号】2096-5249(2022)15-0053-04

不稳定桡骨远端骨折(DRF)属常见的腕部骨折类型,若未能及时治疗,会造成腕关节疼痛、僵硬等,对患者日常生活及身心健康影响较大[1-2]。不稳定 DRF 好发于中老年人群,临床治疗應尽可能恢复桡骨远端解剖结构及腕关节功能。既往临床上采用手法复位石膏或小夹板外固定治疗 DRF,但少数患者会出现再移位现象,影响治疗效果[3]。近年来,手法复位改良小夹板外固定在不稳定 DRF 治疗中不断应用,临床应用操作简便、创伤小,且具有易塑形、可透 X光等优点。切开复位钢板螺钉内固定为治疗不稳定 DRF 重要方法,有利于解剖复位,恢复关节面平整,降低腕关节炎发生风险[4-5]。鉴于此,本研究将观察掌侧入路切开复位钢板螺钉内固定与手法复位改良小夹板外固定治疗不稳定 DRF 的临床效果,旨在为不稳定 DRF 的治疗提供指导,报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

回顾性分析2015年1月至2021年8月于本院治疗的70例不稳定 DRF 患者临床资料,依据治疗方法的不同进行分组,将采用手法复位改良小夹板外固定治疗的20例患者纳入小夹板固定组,将采用掌侧入路切开复位钢板螺钉内固定治疗的50例患者纳入切开复位固定组。小夹板固定组中男12例,女8例;年龄42~78(59.63±5.71)岁;体重指数(BMI)18.2~28.7(23.82±1.46)kg/m2;受伤时间10~67(23.69±4.27)h;内固定研究协会(AO)分型为 A3型、C1型、C2型、C3型各有4例、5例、7例、4例;致伤原因为高处坠落伤、摔伤、交通事故伤各有4例、5例、11例。切开复位固定组重男28例,女22例;年龄40~79(60.21±5.49)岁;BMI 18.1~28.8(23.96±1.50)kg/m2;受伤时间6~65(22.74±5.19)h;AO 分型为A3型、C1型、C2型、C3型各有12例、13例、15例、10例;致伤原因为高处坠落伤、摔伤、交通事故伤各有10例、13例、27例。两组患者一般资料对比,无统计学差异(P >0.05)。

纳入标准:(1)患者临床资料较为完整;(2)不稳定 DRF 患者均经 CT、X 线检查确诊;(3)均为新鲜骨折;(4)能够耐受手术或手法整复治疗。

排除标准:(1)合并局部缺血性疾病;(2)合并全身慢性疾病;(3)合并全身感染性疾病;(4)患有精神疾病,或行为异常,无法积极配合临床诊治;(5)合并其他部位骨折。

1.2 方法

1.2.1 小夹板固定组

采用手法复位改良小夹板外固定治疗:患者坐位,屈肘90°、肩外展90°,助手对患者前臂上段进行紧握固定,术者对患者腕部进行环握,并顺势拔伸牵引2 min,对断端重叠移位进行纠正,两拇指置于骨折远端背侧,触摸背侧骨皮质复位情况,如皮质复位情况良好,即极度掌屈、尺偏复位,采用改良小夹板固定,在夹板适当位置放置垫片,于前臂背侧、掌侧、桡侧、尺侧放置四块夹板,三段绷带加压固定。固定后第1周内隔日复查 X 光片,对骨折位置进行检查,对夹板位置进行调整。

1.2.2 切开复位固定组

采用掌侧入路切开复位钢板螺钉内固定治疗:臂丛神经阻滞麻醉,患肢外展,取长约6 cm纵形切口于患腕关节掌侧偏桡侧,于桡侧腕屈肌肌腱与桡动脉之间间隙进入,逐层切开,将部分旋前方肌切断,骨折端显露并进行复位,骨折端复位满意后,选取“T”形锁定钢板,钻孔测深,将锁定螺钉拧入,牢固固定,于 C 臂机下证实钢板螺钉位置良好,冲洗并缝合切口。

1.3 观察指标

(1)治疗效果,术后3个月时评估,患者腕关节无不适、无畸形,临床症状消失为优;偶有腕关节乏力,腕关节功能稍微受限,疼痛轻微为良;腕关节无力,腕关节功能及活动受到限制,疼痛明显为可;腕关节活动及功能受限明显,疼痛症状未改善为差,优良率依据优、良病例计算。

(2)影像学指标,术前、术后3个月时两组进行 X 光片检查,测定掌倾角与尺偏角、桡骨短缩。

(3)腕关节活动度,术前、术后3个月时统计两组腕关节桡偏、背伸、掌屈角。

(4)并发症,包括肩手综合征、骨折延迟愈合及腕管综合征。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0软件分析数据。计数资料以[ n (%)]表示,用χ2检验;计量资料用( x(—)± s )表示,用 t 检验。以 P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

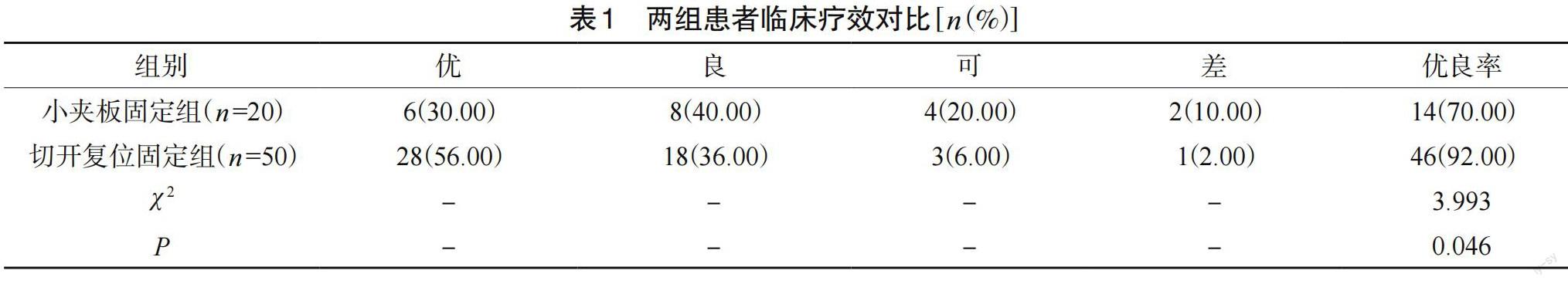

2.1 治疗效果对比

切开复位固定组治疗优良率高于小夹板固定组,有统计学差异(P<0.05),见表1。

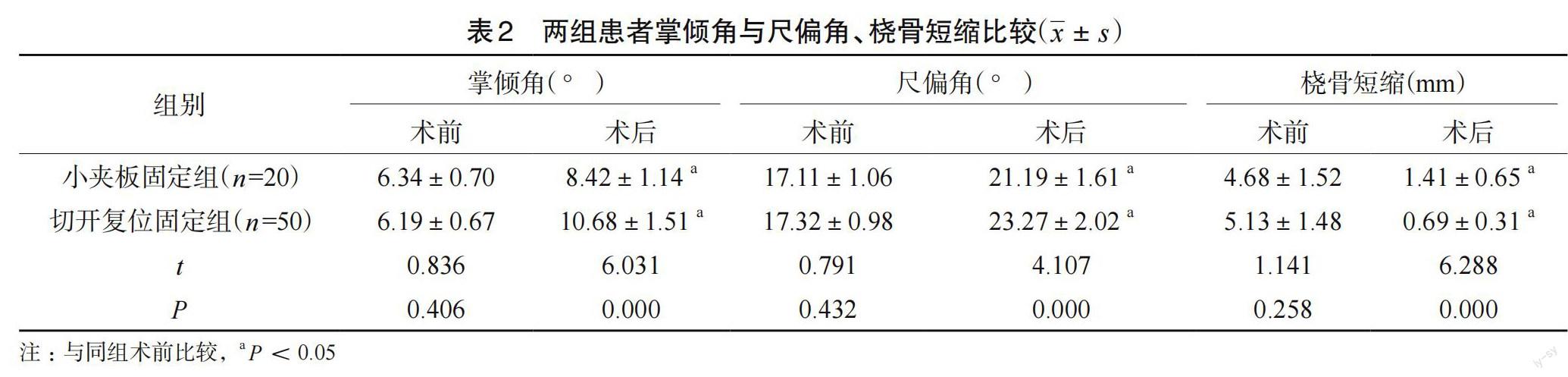

2.2 掌倾角与尺偏角、桡骨短缩对比

术前两组掌倾角与尺偏角、桡骨短缩比较,无统计学差异(P>0.05);术后两组的掌倾角与尺偏角均大于术前,桡骨短缩均小于术前,且术后切开复位固定组掌倾角与尺偏角大于小夹板固定组,桡骨短缩小于小夹板固定组,有统计学差异(P<0.05),见表2。

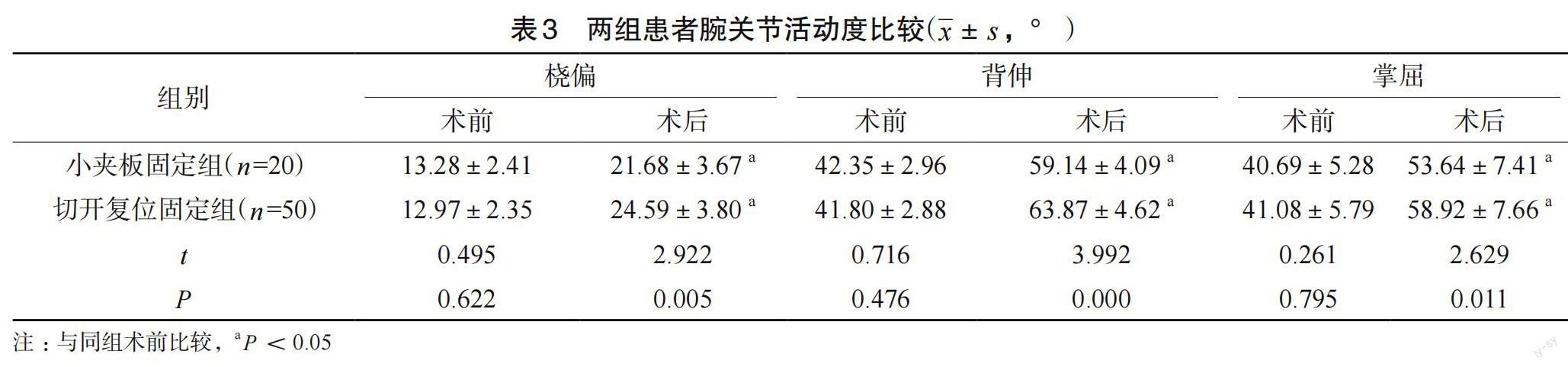

2.3 腕关节活动度对比

术前两组的腕关节桡偏、背伸、掌屈角比较,无统计学差异(P>0.05);术后两组的腕关节桡偏、背伸、掌屈角均大于术前,且术后切开复位固定组腕关节桡偏、背伸、掌屈角大于小夹板固定组,有统计学差异( P <0.05),见表3。

2.4 并发症对比

切开复位固定组并发症总发生率低于小夹板固定组,有统计学差异(P<0.05),见表4。

3 讨论

DRF 为临床常见损伤,对腕关节功能影响较大。 DRF 经手法复位后能够获得满意的复位效果,但针对不稳定 DRF 多为关节内骨折或粉碎性骨折,骨折对位后稳定性较差,维持复位难度较大,极易导致再移位[6-7]。石膏托或普通小夹板固定为既往临床处理不稳定 DRF 的常用方法,虽然能够对侧方移位进行遏制,但对抗纵向剪切力效果一般,骨折再次移位风险较高[8]。

手法复位改良小夹板外固定治疗创伤小,操作简便,改良小夹板外固定重量轻,且具有易塑形、可透 X 光等优势,对骨折断端无干扰,能够减少对骨膜、局部软组织的破坏,减轻神经血管等副损伤,符合微创治疗原则[9]。改良小夹板外固定难以实现坚强固定及关节面的平整,对桡骨高度等维持有其不稳定性,且需早期坚强外固定,对患者早期功能锻炼影响较大,可能会出现关节畸形、骨折延迟愈合等并发症。不稳定 DRF 作为一种常见的上肢骨折类型,会对患者的腕关节功能造成严重影响,患者往往存在腕关节损伤,故对腕关节功能及活动度进行评估,有利于反映手术治疗效果[10-11]。本次研究结果显示,与小夹板固定组比较,切开复位固定组治疗优良率较高,术后切开复位固定组掌倾角与尺偏角较大,桡骨短缩小于小夹板固定组,术后切开复位固定组腕关节桡偏、背伸、掌屈角大于小夹板固定组,切开复位固定组并发症总发生率低于小夹板固定组(P<0.05)。提示出与手法复位改良小夹板外固定治疗相比,在不稳定 DRF 患者中采用掌侧入路切开复位钢板螺钉内固定治疗效果更佳,有利于恢复桡骨高度、掌倾角与尺偏角,提高腕关节功能恢复效果,改善腕关节活动度,减少并发症发生率,临床应用安全、可靠。切开复位钢板螺钉内固定已在各种骨折治疗中广泛应用,针对不稳定 DRF 患者而言,掌侧入路切开复位钢板螺钉内固定能够更好恢复桡骨远端解剖结构,恢复关节面平整,获得坚强内固定,术后可早期进行功能锻炼,促进腕关节功能恢复,减少近、远期并发症的发生[12-13]。但手术切开复位损伤较大,骨膜剥离较多,会对骨折端血运造成一定破坏,且针对老年患者,特别是合并骨质疏松的患者,骨折不愈合风险增加,需引起临床医师注意[14-15]。但本次研究中仅纳入70例不稳定 DRF 患者,样本量小,且为回顾性分析研究,可能会对研究结果准确性造成一定影响,还有待临床深入分析研究,以进一步证实掌侧入路切开复位钢板螺钉内固定与手法复位改良小夹板外固定治疗不稳定 DRF 的临床效果,以为不稳定 DRF 患者的治疗提供更为准确、科学的治疗方案。

综上所述,在不稳定 DRF 患者中采用掌侧入路切开复位钢板螺钉内固定治疗,有利于恢复患者掌倾角与尺偏角,改善腕关节功能及活动度,降低并发症的发生,治疗不稳定 DRF 效果良好。

参考文献

[1] 陆剑锋,陆飞伟,崔志浩,等.传统手术及腕关节镜微创治疗不稳定性桡骨远端骨折的临床比较[J].重庆医科大学学报,2019,44(5):683-688.

[2] 赵京和.用掌侧锁定钢板内固定术治疗桡骨远端骨折的临床效果及对腕关节功能的影响分析[J].医学食疗与健康,2021,19(16):56-57.

[3] 柯巍,李珂,王思博,等.切开复位钢板内固定与闭合复位外固定支架固定治疗桡骨远端骨折:评分及线性回归分析[J].中国组织工程研究,2019,23(8):1196-1202.

[4] 李哲,孙天祥,钟易林,等 . 手法复位石膏外固定与切开复位锁定钢板内固定治疗AO-B、C 型桡骨远端骨折的比较 [J]. 中国骨与关节损伤杂志,2019,34(5):534-536.

[5] 潘廷明,董忠,杨连梓,等 . 手法复位石膏外固定联合中药熏洗和切开复位钢板内固定治疗骨质疏松性桡骨远端骨折疗效比较 [J]. 中国中西医结合杂志,2019,39(1):63-66.

[6] 颜灵松,陈榆 . 切开复位钢板与闭合复位外固定架治疗不稳定型桡骨远端骨折的临床研究 [J]. 中国药物与临床,2019,19(24):4349-4350.

[7] 刘凯,叶永亮,胡建炜,等 . 手法复位桡骨远端骨折后再移位 92 例原因分析 [J]. 中国中医骨伤科杂志,2020,28(10):61-64.

[8] 吴志峰 . 手法复位小夹板固定治疗不稳定型桡骨远端骨折临床观察 [J]. 医学食疗与健康,2020,18(18):54,56.

[9] 易世雄,喻绍顶 . 老年桡骨远端骨折改良小夹板外固定的临床疗效观察 [J]. 临床研究,2018,26(11):52-53.

[10] 王振旺,李立东,郑秋涛,等 . 不同入路锁定钢板内固定治疗不稳定型桡骨远端骨折效果及对腕关节功能恢复和生活质量影响 [J]. 临床误诊误治,2021,34(7):65-70.

[11] 庞向华,周建飞,洪定钢 . 外固定架联合中药抗骨质疏松治疗对老年不稳定型桡骨远端骨折患者桡骨远端高度及腕关节功能的影响 [J]. 广西医学,2019,41(16):2066-2069.

[12] 王峰,罗艳霞 . 经掌侧入路锁定加压钢板内固定治疗不稳定右桡骨远端骨折的临床研究 [J]. 河北医学,2019,25(4):648-651.

[13] 王皓楠,温树正,王继宏,等 . 桡骨远端骨折掌侧锁定钢板固定时检测背侧螺钉穿出透视方法的研究与进展[J].中国组织工程研究,2020,24(12):1957-1961.

[14] 袁龙,刘沛奇,张佳禄,等 . 桡骨远端骨折切开复位钢板内固定术后并发正中神經与尺神经损伤的诊治体会[J].中国骨与关节损伤杂志,2019,34(7):765-766.

[15] 田乐孔,谢文鹏,王象鹏,等 . 手法复位经皮穿针和切开复位钢板内固定治疗老年 C1、C2 型桡骨远端骨折的对比研究 [J]. 实用骨科杂志,2020,26(8):745-749.

(收稿日期:2021-12-08)