文旅古镇的空间重塑与媒体旅游

——以湘江古镇群为例

张吕,李小旭,2

(1.长沙学院马栏山新媒体学院,湖南 长沙 410022;2.赣南师范大学新闻与传播学院,江西 赣州 341000)

在湖南省长沙市望城区境内,六个毗邻的特色古镇(即河西的乔口、靖港、新康,河东的铜官、丁字、书堂)组成了一个古镇群,被称为湘江古镇群。随着靖港获批中国历史文化名镇,铜官获评全国特色景观旅游名镇,铜官、乔口入选全国重点镇,长沙市政府决定大手笔打造“中国最具魅力古镇群”。以独特的文化资源为依托,深入挖掘古镇的渔耕、湘商、戏曲、书法、陶瓷等非遗文化资源,着力于湘江古镇群的空间重塑和媒体旅游的线上传播与线下引流,既能使人们更多地从文化本位上关注非遗,提高民族文化的认同感,又能吸引人们前往观光体验,使古镇再焕生机与活力。湘江古镇群将成为湖南省全域文旅的又一名片。

一 湘江古镇群的自然形成与非遗汇聚

湘江,被誉为长沙的母亲河,是湖南省最大的河流、洞庭湖水系主要河流之一。其上源海洋河出广西壮族自治区东北海洋山西麓,同桂江上源漓江有灵渠相通。灵渠开凿打通了珠江水系与长江水系,使两广与两湖得以通航。湘江也成为贯通南北的重要交通运输线。仅在现长沙市北边,流入湘江的支流就有10 多条,其中,有发源于大围山的浏阳河,发源于浏阳石柱峰的捞刀河,发源于宁乡沩山的沩水等。湘江进入湖南后,合潇水,向东流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙,至岳阳下辖湘阴县入洞庭湖后归长江。

追寻乔口、新康、靖港、铜官、书堂等古镇形成的历史,可以发现,它们地处湘江多处支流的汇入口,而下接洞庭湖,入长江。湘江上可穿越湖南大半个省份,直达广西兴安,通灵渠而达漓江,接通中国第二大河流珠江水系岸,下可通洞庭湖,直接进入长江[1],沿长江而下,至岳阳、武汉、九江、南京、镇江,国内可通过大运河北上中原,继续往东,可出海越洋,直达欧亚非。正是这样一个水路四通八达的交通要道,成就了距离现长沙市中心区域不到20 千米的现长沙北、湘江下游两岸的湘江古镇群。

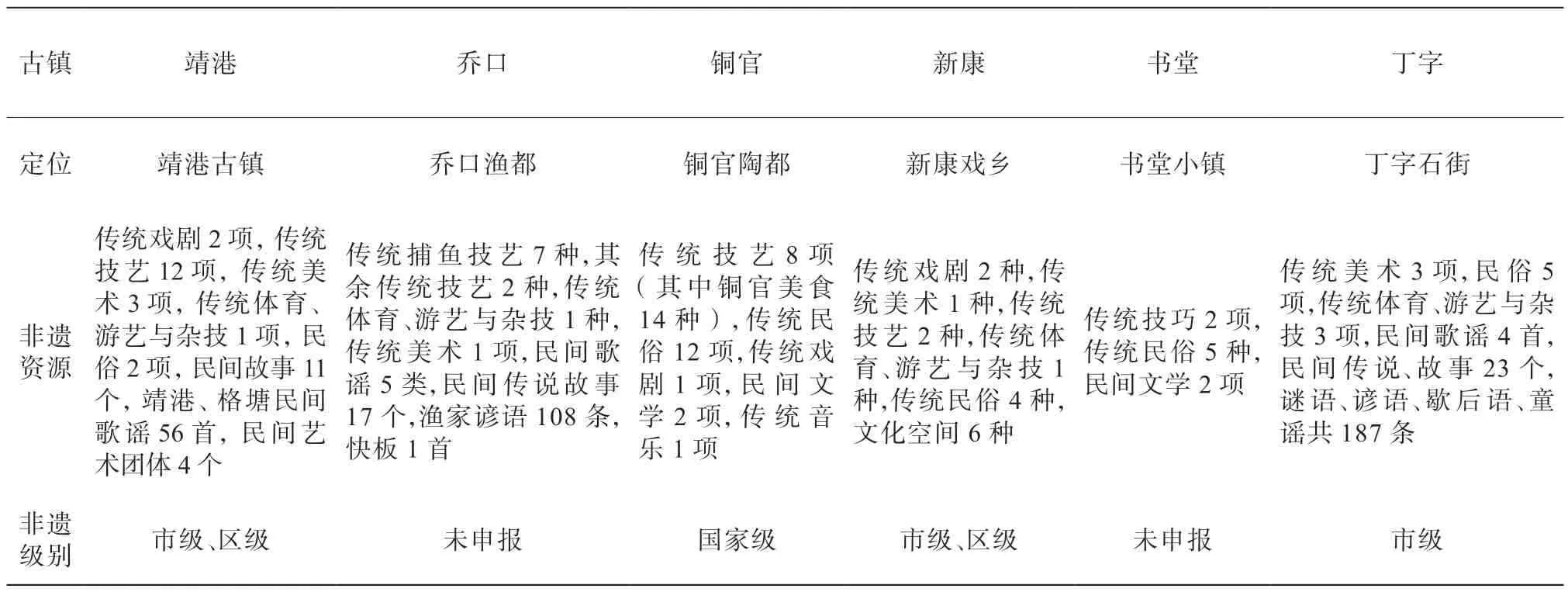

因古代陆运极不发达,尤其是长沙这样以丘陵为主的地区。依托水运的便利,长沙在湘江入洞庭的地域,自然形成了汇聚在湘江下游的繁华热闹,集生产、流通与消费于一体的湘江古镇群(见图1)。而当地居民代代流传的传统文化在历史的长河中,不断流转演变,使如今的湘江古镇群汇聚了长沙极具代表性的非物质文化遗产(见表1)。

表1 湘江古镇非遗资源一览[2]

从空间上来说,望城极具代表性的非物质文化遗产90% 以上集中于湘江古镇群的六大古镇中[3]。湘江之畔,以“靖港古镇”“乔口渔都”“铜官陶都”“新康戏乡”“书堂小镇”“丁字石街”为代表的湘江古镇群相依相顾,形成了独具特色的湖湘文化,如在传统手工艺遗产文化方面,有铜官窑制陶文化、湘绣文化、皮影文化、木雕文化等湘江古镇群的文化景观;在饮食文化方面,有深厚的饮食文化积淀,既有农家风味、渔家特色,又有名楼酒菜、市井点心;在民间艺术方面,手工作坊、皮影剧场等形成了丰厚的民间艺术文化,目前各个古镇都还有一批保留原汁原味手艺的民间艺术家[4]。

二 以物理空间整合营造文化空间

物理空间是文化依存的容器,是由一定的物质实体集聚而成的载体空间,如古镇街巷、集市等,它们往往是非遗依存的现实空间[5]。《中华人民共和国非物质文化遗产法》规定,非物质文化遗产不仅包括各族人民世代相传并视为文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,还包括与传统文化表现形式相关的实物和场所[6]。以此来看,古镇群所拥有的空间自身就具有非物质文化遗产的特质。目前,人们大致认可的国内古镇集群虽有8 个,但大部分古镇离中心城市较远,而且在行政划分上分属于不同的县市,难以形成真正的集聚效应,而组成湘江古镇群的铜官、书堂、靖港、乔口、丁字、新康六大古镇,分布在长沙市北的湘江两岸,最远的古镇乔口镇离长沙市中心城区不到40 千米,各古镇间相距不到10 千米,而且在行政划分上,六大古镇均归属于长沙市望城区。承载古镇历史文化最直观的首先是历经时间风雨遗存下来的传统建筑,如青石老街、名人故居、会馆商铺、物产旧址等。建筑具有普遍的空间延伸性和阻隔性,因此建筑符号所指意蕴丰富。如古镇的楼、阁、殿、宇、寺、庙、祠、馆以及在时间的磨蚀与风吹日晒的侵蚀下坚韧着的砖瓦、窗棂及精美的雕刻纹饰等,意味着古镇曾有的繁华、富裕、生活方式、生存状态等诸多所指。渗透在人类历史进程中的人类意志,在建筑空间里充分显现。这些古建筑或残破,或新修,或仅仅只存在于往日的志书中,但在当地人心中却是一座座心灵的圣殿。而且这些古镇均地处水运交通要道,古镇集群自然形成。那些南来北往、西至东去的商旅行人汇聚于此,带来了极具湖湘地域特色的各种手工技艺、民间美食、表演艺术、民俗活动、礼仪节庆、民间歌谣、传说故事等,构建出了“一处湘江古镇群,半部湖湘文化史”的空间格局。以非物质文化遗产为内在基础建构的文化空间要有集聚效应,即同类、相近或具有同源性的非遗集聚在一个特定的空间内,才能够依托规模效应形成实际性的非遗文化空间。以人的活动为主要表现形式的非物质文化遗产,是连接人和空间,塑造地域识别性的重要因子,而地域识别性的塑造,是解决城乡空间同质化问题的重要手段[7]。可见,湘江古镇群无论是历史形成、物理空间的临近,还是湖湘非遗文化资源的集聚,都十分有利于对其文化空间的整体开发与建设。

三 以文化空间的生产激活古镇生态

“文化空间”来自列斐伏尔的“空间生产”理论,原指具有文化意义或性质的实体空间场所[8]131。它作为非物质文化遗产的一个基本类别,现被定义为定期举行传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的场所,兼具空间性和时间性[9]。目前,非物质文化遗产传承是一个比较棘手的问题。因生产方式与生活形态的改变,许多优秀的传统技艺、美食、民俗等都消失在时光的隧道里,而目前留存下来的,一般来说,所存地理空间比较偏僻,零落、不成体系,而且游离在人们的主流生活方式之外。国家全面有效保护政策的制定与媒体舆论对保护理念的大力宣传,虽然一定程度上于人们对保护非遗的重视与传承起到了一定的作用,但在各方力量介入保护的过程中,还是缺乏更科学有效的路径,如在大城市中心建设的非遗馆,或凭空再造一个没有原居民的“古镇”等。非遗保护的空间生产与文化建构脱离了非遗存在的土壤与氛围,人们身处其中,很难有对非物质文化遗产的亲切感、参与感、获得感和认同感。非物质文化遗产是在历史发展中形成的,和周围的生态环境有着密不可分的关系,因此只有更具厚重历史感与文化性的容载空间,才能使非遗存在与非遗传承互为依托,相得益彰。历史上因为商业交通等原因自然形成的古镇是人类文化实践活动的主要场域,建筑艺术、传统技艺、传统美食、民俗活动等非物质文化遗产生成于此,而传承人一般也生活于此,此地无疑最具“文化空间”的性质,更有利于非遗的传承与发扬。

湘江古镇群自然地理空间的毗邻与历史自然形成的传统文化资源的聚合,十分有利于当今对非遗文化生态的整体保护以及原生态的传承,有效实现湖湘“文化空间”的再生产与重构,产生集聚效应。依托湘江古镇群的集聚效应,在铜官窑原址附近,新华联打造了规模宏大的仿古建筑群。其围绕石渚湖,以古街深巷、亭台楼阁、小溪大院、行船与码头等元素共同构成了古镇的传统肌理,将从唐到近代有代表性的湖湘文化遗产容载其中。大型建筑的构建与风格均力图再现盛唐风采,有“远观鸟之振翼,近观栋宇之雄”之势。“一镇穿越千年”,湘江江畔千年文明辉煌的历史得以重现[10]。

近年来,对非遗的保护也逐渐从重视其自身的保护,扩展到对其文化空间的整体性保护。对古镇而言,其既有各种传统文化表现形式,又有与表现形式相关的实务与场所,可以说具备了非遗传承与传播的诸多要素。在古镇建设与开发中,既借古镇的物理空间汇聚非遗文化资源,再塑文化空间,又借文化空间生产联动物理空间,使原生古镇得到保护,又开发新的文旅资源。此举措可推动非遗的传承发展与古镇的生态建设,使古镇成为文旅发展的新场域,重现活力与生机。

四 古镇文化空间的符号标志与现代意味

从人类认知的角度来看,世界是由符号构成的,可以说人是“符号的动物”。人们通过对符号的认知构建起人类社会,并能利用符号去创造新的符号,人类社会即是符号的集合。历经风雨的摧残与时间的消损而留存下来的中国古镇,无论其自然景观还是人文景观,都是中华民族聚居、生产、生活智慧的产物,其所形成的文化空间极具符号指称功能。如一个地方的建筑、美食、技艺、习俗等,承载的是一直生活在这个地方的人们的生活方式以及融入其中的生存智慧、生活理念。古镇作为传统农商社会人类文明集中的集合体,是人类符号化活动的产物。一个地方的古镇居民在古镇空间形成的历史过程中积累了丰富的文化符号,这些符号代表了一个古镇的地方特质与精神内涵。尤其是古镇非遗,这些凝聚着千百年来先人们智慧与勤劳的精湛的技艺与优秀的文化产品,不仅是人们情感的归属,也是一个民族历史的骄傲。因此,古镇的媒介传播,应该在对古镇文化空间场域的观察中,选择最能够呈现古镇文化内涵与精神气质的非遗符号予以组合,凭借当今愈加逼真的影像叙事,通过色彩的渲染与线条的流动、奇妙的构图与光影的变化以及话语的讲述与音乐的烘托,创造一种全新的语义场,构建出经典的具有中国古镇浓郁传统文化意味的叙事与意义。以此,原本简单的影像本身外延意义就提升至文化的层次,即符号的意义不再单纯地来自符号本身,而是源自社会使用与评价能指和所指的方式[11]182。

古镇与非遗相依相存,古镇因非遗而有了丰富多元的生活空间,非遗因古镇而有了依存的物理空间。非遗与古镇所构建的文化空间与地理空间相依相存,成就人们对传统文化与历史的想象的符号化表达,也为人们心灵与身体的憩息寻找到宁静家园。

湘江古镇群以物理空间的临近与文化遗产形成的同源而汇聚。在对湘江古镇群的媒介叙事中,古镇的非物质文化遗产因千百年来的传承与沉淀而流传至今,可以说是最具古镇文化意味与精神气质的符号。铜官窑彩瓷、湘绣、皮影、木雕、打铁花、油纸伞等非遗文化,生成汇聚于湘江古镇,又被聚集于新华联铜官窑。这里曾有以水运为主的时代的繁华,也一度因交通方式的变化而落寞,但落寞中的古镇因游离在当今现代都市快节奏的喧嚣与高压的生活之外,给人一种淳朴宁静、恬淡闲适的生活的遐想。湘江古镇群可作为人们逃离现代都市生活的想象性文化景观进行构建与媒介传播。满足人们逃离都市、寻找心灵栖息之地的想象,以此使古镇成为都市人群的文旅向往之地而重现生机。

五 以“媒体旅游”拓展古镇文旅空间域

文明的推广、文化的赓续,靠传承,但是也靠传播。一种文化事项的传承,更多是传承人群的事情,而有了传播,才会使它变成整个社会的事情[12]。传承与传播相互依存,文化传播有利于具有文化传承功能的古镇文旅空间的拓展。斯蒂恩·赖因德斯(Stijn Reijnders)认为,媒体旅游是一种人们前往与小说、电影或电视剧相关的地方的现象[13]。如电视剧《大河儿女》(2014)以非遗钧瓷的传承为切入点讲述了传统手艺人乱世传奇的故事。该电视剧的热播,不仅使人们知晓了中国五大名瓷之一的非遗钧瓷,而且使钧瓷发祥地河南神垕镇成为人们向往并乐意前往的文旅古镇,神垕镇因电视剧而再度繁荣驰名。电视剧《何以笙箫默》(2015)、《亲爱的,热爱的》(2019)带火了拥有49 座古桥的江苏同里古镇;电影《寻枪》(2002)使保留了清末民初的木瓦老宅的贵阳青岩古镇进入人们视野;有2 300 多年历史的湖南湘西芙蓉镇因电影《芙蓉镇》(1987)而闻名30 余年,如今被游客誉为“悬挂在瀑布上的古镇”而以短视频反复呈现与再传播,为人们热衷向往而前去打卡。而江南的乌镇、周庄、西塘、甪直、同里、南浔等古镇均进入了诸多电影或电视剧的叙事,随着电影热映及电视剧的热播而建构起江南古镇小桥流水、桨声灯影、烟雨迷离、意蕴深远、历史厚重的印象,深得人们向往与喜爱。

当今的媒体旅游不仅指因电影电视引致故事发生地的旅游,还指人们沉浸在由数字技术与影像媒介创造的自然风景与人文风景虚拟域中的旅游,又称“云旅游”。众多旅游爱好者沉浸在电视、电脑、手机屏幕呈现的虚拟空间里,享受那些由美文、图片、短视频、AR、VR、游戏等媒介所容载的旅游地的绝美风光、感人故事、特色美食、人文风情。尤其是因新冠肺炎疫情导致的物理空间的阻隔,“云旅游”成了大众旅游的重要方式之一。人们身在陋室,放眼世界,只依靠遥控器、键盘、鼠标、手指的滑动就能在虚拟域中的旅游地任意云游。其实,自有语言文字媒介以来,云旅游就一直存在。人们依靠亲历者精彩的讲述与游记逼真的描写,凭借想象游走在丰富多元的异域空间,如同亲见其人、亲遇其事、亲历其境。如今,数字技术与网络传播所营造的即时在线的传播与可视可见的旅游地镜像,让旅游爱好者更是沉浸其中,见其人,历其境,享受任意“云游”元宇宙所带来的视觉审美的快感与知识获取的满足。

“云旅游”不仅有虚拟在线的形式,还有由数字技术生成的线下展览馆。在由中华人民共和国商务部和上海市人民政府主办的第三届中国国际进口博览会期间,“品·江南”长三角江南水乡古镇文化展示中心入驻上海国家会展中心。其中,枫泾古镇数字多媒体展示馆,开古镇沉浸式的观展体验之先河。观展者可以站在古镇“顶端”,通过地面投影幕布,从三种高度全程俯瞰。一天不同时间段内的古镇全景、重要景点和古镇居民的生活场景尽在观展者眼前;多媒体光影的“水乡长廊”,还使观展者仿佛穿越到了古镇;枫溪竹枝词的AI 语音互动,更增强了观展者的参与感。约瑟夫·派恩和詹姆斯·吉尔摩在《体验经济》一书中指出,我们已经进入一个体验经济时代,在这个全新的竞争时代,产品和服务仅仅起着维系消费者的作用,人们真正需要的是难忘的体验,因此产品也就必须成为受众体验的舞台[14]258。线下主题馆的多样展示和体验形式,集聚了江南各古镇独有的文化的精髓和志趣,异地空间的身临其境,使观展者流连忘返。枫泾古镇数字多媒体展示馆的推出,为古镇文化品牌的全球传播创造出新的方式。

古镇确实是适合云旅游的地方。因为其不仅有优美奇丽的自然风光,还有深厚的文化意蕴。尤其是众多的非物质文化遗产汇聚形成的文化空间,均可在虚拟网络空间里依托数字技术营造的虚拟场域得到充分呈现。曾经的游记、小说、电影和电视是媒体旅游的主要媒介,但随着移动互联网技术的进步,手机携带的便捷性、互动的即时性以及可随时拍摄与传播的视听的在场性,使其成为媒体旅游最重要的媒介之一。在大众传播体系中,交流基本上是单向的,即从源头到受众。网络媒体的出现和普及,使单向的线性传播变成点对点的网状传播。受众由原先的被动接受变成了传、受二元角色于一体,既是传播者又是接受者。文字、影像、声音这些海量的信息连接了世界各地,而手机的携带与使用的便捷,更是增进了用户与用户之间的沟通及互动。UGC(用户生成内容)和自媒体、社交媒体、技术赋权等密切联系在一起,并因这种历史上超大规模的业余化最终造就了全新的媒体文化,生产出难以估量的价值[15]。从旅游的角度来看,游客自主上传和分享的视频(包括直播视频)记录了游客真实的经历和感受,每一个旅游者都成为旅游地的传播者,而且非官方的传播者身份更给人一种朴实的真实与亲切的感觉,不仅吸引了观看者的眼光,更催生了人们亲身实地体验的向往之情。

但目前媒体对湘江古镇群作为旅游目的地的虚拟域叙事与呈现不够,古镇群相关部门虽开通了微信公众号、微博、抖音等社交软件的账号,但获得的关注度不高。微信、短视频展示的内容较为简单,大多是古建筑与古街道的图片的展览,偶尔有活动报道也是概念化的,如千篇一律的旗袍秀、美食节、节庆活动图片等。在这个信息大爆炸和文化大融合的时代,人们看似是获取了海量的信息,被信息所包围,但实际上,并不是所有的信息人们都会去“标记”,只会选择性地筛选自己认为有趣、有意义的事情去分享。前往古镇的受众对缺乏识别度与传播效果的“非遗IP”,必然缺乏再传播的热情。在微博上搜索关键词“湘江古镇群”,近三年,只有32 条博文,其中官媒占据28 条。在日活量8 亿的抖音平台上搜索“湘江古镇群”,相关视频最高点赞量372,其余视频点赞量最多不超过两位数(数据截至2022 年2 月9 日)。所以要使媒体旅游更具吸引力,还是应该具有丰富非遗内容的特色空间的构架,具有映射性与沉浸感的故事讲述,具有高识别度与传播效果的IP 打造,具有符合自身文化与品牌调性的媒体代言人的言说,具有游客参与体验的线上线下活动及通过社交圈进行的口碑传播,才可以用最短的时间、最短的路径抵达最多的目标客户,以此形成“深入体验—大力宣传—树立古镇口碑”良性循环。传播者首先要展现非物质文化遗产本身的魅力,留住观看者的眼光,激发观看者再传播的积极性,调动引致效应,使受众在心驰神往的基础上,启动前往古镇现场体验的旅程。如贵州省丹寨县打造的丹寨万达小镇轮值镇长项目,招募了来自全世界包括企业家、摄影师、电影导演、国际青年志愿者、英国时装模特等52 位轮值镇长,他们的传播使丹寨成为国际“网红小镇”,其一年旅游人数超过550万,旅游综合收入约30 亿。

如今,媒体旅游已发展成为旅游业的一个重要领域,对古镇文化传播与经济发展产生巨大影响。传播媒介是古镇文化形象传播所采用的技术方式和渠道,是展示古镇文化信息和要素的重要渠道和载体,对古镇文化形象的建构具有重要作用[16]。古镇群一般是借助相邻的地理空间聚合非物质文化资源而构架出来的古镇群落,寄寓着人们对传统文化与历史的想象,也是现代为城市快节奏生活所困扰的人们心灵与身体憩息的场所。古镇拥有者与经营者应在其物理空间整合与非遗文化资源汇聚的基础上,更有效地拓展营造文旅空间。在旅游者的目标由景观旅游到休闲旅游,再到文化旅游的过程中,充分展示其非遗文化资源,注重其文化体验,提升古镇文旅品质,做实古镇媒体旅游,从文化形象的感知与文化形象传播的机理着手,使古镇文化形象的塑造与传播策略与时俱进。