高原缺氧对人体损伤机制及防治

伊洪博 王俊岭

邮编:314000 邮寄地址:浙江省嘉兴市南湖区香韵名苑6-206 18194856311

摘要

高原地形以其独特的生态环境和物种分布在世界范围内均具有很高的物种研究价值,其海拔高度为原始的生态及物种迁徙提供了天然保护屏障,是物种起源进化研究的重要地理场所。高原地形在我国地形分布中约占30%国土面积,其中蒙古高原与青藏高原为主要高原区域。其中蕴含的稀有矿物及珍惜野生动植物为当地农业药业文化发展形成了天然条件。高原地形在我国地形分布中约占30%国土面积,其中蒙古高原与青藏高原为主要高原区域。目前针对平原地区人群进入高原发生缺氧反应的现象非常普遍且该反应尚无根治手段。本文将针对现有高原缺氧处理技术及引发高原反应的人体机理进行总结探究,为解决高原缺氧问题提供参考思路。

关键词:高原反应、基因序列、血红蛋白含氧率、缺氧防治

引言

青藏高原是世界上海拔最高、面积最广的高原地带,其平均海拔4000米以上、占地面积250万平方公里。青藏高原与阿富汗、印度、巴基斯坦等国交界相邻,具有重要的国境地位。然而,高原反应却使人群进入高原环境进行经济开发受到了严重的制约。据研究表明,平原地区人群进入海拔3000-5500米海拔高度范围时急性高原反应发病率约为30-90%[1],缺氧严重威胁到当地生产生活人群及驻边官兵们的生活健康,是高原建设的最大阻碍。

一、人体高原缺氧反应的成因

在海拔3000米处,平原地区的人就会发生不适。高原缺氧最主要会在头部发生疼痛症状,偶发性伴随着呕吐、食欲不振等消化道问题。缺氧造成的线粒体功能损伤会导致线粒体释放大量活性氧,其成分由氧自由基和过氧化物自由基组成。这些活性氧对细胞将导致人体组织损伤,其中对脑组织影响最大。大脑是人体的重要器官占人体总体重的2%,占用心血管营养输出的15%,消费耗身体1/5总氧量和全身25%葡萄糖[2]。因此,大脑如果长期处于高原缺氧的状态下极可能导致致死性脑水肿。

当人进入高原后受供氧不足影响将导致代偿性的血管发生。又由于心脑血管上皮细胞的连接结构松散,血液中的免疫因子等更易渗入血脑屏障导致脑组织发生的炎症、水肿等症状。平原人群如果长时间在高原生活,身体会通过代偿手段使自身血氧适应高原环境,出现高原习服的效果。高原习服具有血红细胞浓度代偿机制,其特性是提高身体运输氧的能力从而抗拒高原环境造成的缺氧反应。增加血管发生和肌肉组织的肌红蛋白含量同样有助于身体产生高原习服效果。然而增高血红细胞浓度的高原习服办法却将提升患者患血栓脑梗等疾病的发生概率。破损的血红细胞释放出大量游离血红蛋白将导致人体各处造成发炎浮肿,最终形成高原缺氧环境的一系列特应症。

二、高原缺氧与生物機体的基因差异

2.1高原反应的人体症状

氧是人体一切代谢功能的基本元素,缺氧后由其导致的代谢机能也随着降低,当缺氧达到一定程度而机体又不能及时代偿时即可引起各器官组织供氧不足,从而产生一系列的缺氧症状和体征。血氧饱和度是指血红蛋白与氧结合达到饱和状态的百分比值,它取决于血氧分压,超过海拔3000米的高原地区,大气中的氧分随大气压强降低。

高原缺氧对人体的影响是全身性的,肺泡弥散症状造成的氧气减少将导致人体血氧饱和度急剧降低。轻度高原缺氧反应会使人体出现严重的口唇、甲床紫绀,意识模糊甚至昏迷的症状,更有甚者将造成呼吸心跳终止的危险后果。缺氧的时间越久,器官功能损害越严重,严重威胁生命安全。

2.2高原民族缺氧环境下的基因特异性

藏族人是青藏高原主要的生活民族,其中53%的藏族人在海拔3500m以上的区域进行生产活动。经过了数万年对高海拔的适应,基因学研究发现藏族人与其最近亲缘关系的汉族人相比在基因上发生三个突变:EPAS1, EGLN1 和 PPARA 。其中EPAS1就是编码HIF2第一个亚基的基因; EGLN1则负责感受细胞內氧浓度,如果细胞內氧气浓度发生变化,EGLN1就会调控HIF蛋白降解速度进而调控细胞内HIF蛋白含量; PPARA主要参与脂代谢及储存呼吸作用酶相关,其中EPAS1,直接调控缺氧反应[3]。

2.3高原人群血氧饱和度与缺氧适应机制

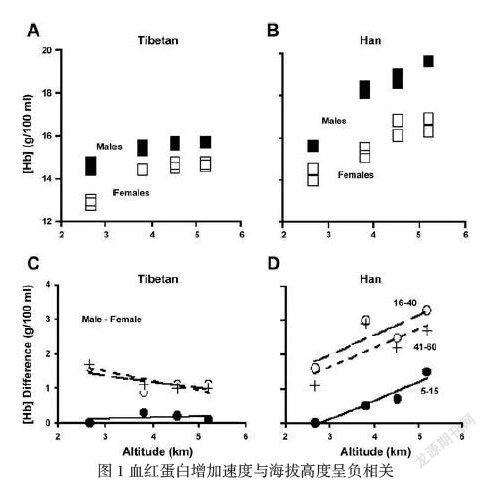

据西藏当地医院提供血氧检测数据,海拔3000米以上高原定居的人群血氧饱和度集中在85%至95%的人数占比在约为87.47%,其血氧饱和度的正常值高达120-165g/L。据研究表明,在同样高海拔的环境下,藏族的血红蛋白浓度比汉族更低,且血红蛋白浓度并不随着海拔的升高而增长,其血红蛋白浓度受海拔影响更小且更稳定。藏族这一适应机制避免过多的血红蛋白“堵住”血管的效果,更能提高氧气的输送效率。如图1所示:

三、高原缺氧的防治措施

在高原反应的克服中,高原习服是常见的非人为干预的防治措施。其指代平原地区进入高海拔地区后由环境诱发的缺氧代偿机制。高原习服属于可逆转人体适应机制,其特性不可遗传,属于后天高原缺氧防治机制,其遗传效果甚微。通常的高原反应初步适应过程也可利用增压液氧仓技术实现高原压强平衡与血氧饱和度控制。但受限于增压仓的建设数量及设施成本,除医院、部队组织外难以在人烟稀少的藏区人群分布地进行大规模建设。因此,长期以来人们通过中草药对高原缺氧的问题展开推广防治,其中高山红景天的防治功效更为显著。

在中医药典中,红景天性甘、味苦、质平,具有益气活血的功效[5]。经现代研究证实,高山红景天苷有助于降低心脏负荷,改善高原低压缺氧症引起的血流紊乱,提高人体血氧饱和度,改善心肌缺血等症状。在实际应用中,红景天泡水饮用对高原缺氧症状的防治具有明显效用,对于红景天胶囊及红景天口服液的应用也更为广泛,在设备物资防治的状况下其防治操作更加广泛便捷。

总结

在高原环境建设以及国界边境保卫工作中,如何克服高原缺氧环境的状况是每一位高原人均需面对的严酷考验。不论是从平原地区进入高原地带还是从较低高原继续进入更高海拔地区,对高原缺氧反应的预防均能降低人类机体伤害。科学完善高原地区原著民基因特异性研究并完善高原基因序列,这一系列工作虽无法在基因优势上为人们进驻高原提供优势,却是人类基因进化完善的重要工程。完善并健全高原缺氧症状的预防制度,提供合理有效的健康防护,为人类征服高原提供科学与健康保障。

参考文献

[1]丁梦江. 增压舱对高原缺氧防治作用的高原现场研究[D].河北医科大学,2009.

[2]陈静侬,李军. 高原低氧状态下机体的生理变化及应对措施[J]. 韩山师范学院学报,2018,39(03):67-72.

[3]郝颖. 高原适应性基因通过HIF-2α调控血红蛋白变化的机制研究[D].兰州大学,2014.

[4]陈鲜霞,张玉英,罗冬梅,马钦风. 对高原缺氧环境下世居藏族和移居汉族胎儿脐动脉及大脑中动脉血流参数的研究[J]. 中国妇幼保健,2021,36(02):318-324.

[5]邹外龙,胡振宇. 高山红景天对急性高原反应的防治作用分析[J]. 现代中西医结合杂志,2014,23(30):3348-3350.