经伤椎单侧椎弓根螺钉内固定对急性脊柱创伤患者创伤应激反应、影像学指标及生活质量的影响

周长城,眭杰

(联勤保障部队第九〇四医院常州医疗区骨二科,江苏 常州 213000)

急性脊柱创伤是骨科常见创伤性疾病,其中胸腰段是脊柱骨折好发部位,该节段骨折后,骨折块可突入椎管,造成相应节段脊髓及神经损伤,继而引起严重并发症,甚至危及患者生命[1]。手术内固定是治疗急性脊柱创伤的主要方式,主要目的在于稳定损伤节段,避免畸形进展,保护脊髓神经,从而为后期功能恢复奠定基础[2]。传统开放手术固定虽然能满足脊柱固定稳定性,但因其创伤较大,术后恢复慢,已逐步被创伤更小、术后恢复更快的椎弓根螺钉内固定术替代[3]。跨伤椎置钉是当前较为常见的内固定方式,手术步骤较为简单,可尽可能保留脊柱活动度,但术后有一定内固定失败率,影响患者功能恢复[4]。经伤椎椎弓根螺钉内固定因可对伤椎施以顶推力达到直接复位效果,被认为在提高内固定稳定性上较跨伤椎固定更具优势,其中经伤椎单侧椎弓根螺钉内固定因手术适应范围广泛,较经伤椎双侧椎弓根螺钉更受临床青睐[5]。但目前仍缺乏研究证实经伤椎单侧椎弓根螺钉内固定在创伤性、远期疗效等方面较跨跨伤椎置钉更具优势,且其适应证、安全性问题也未达成广泛共识[6]。本研究探讨经伤椎单侧椎弓根螺钉内固定对急性脊柱创伤患者创伤应激反应、影像学指标及生活质量的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年10月至2020年10月联勤保障部队第九〇四医院收治的106例急性脊柱外伤胸腰椎骨折患者为研究对象,根据术中伤椎置钉方式不同分为经伤椎组(n=47)和跨伤椎组(n=59)。本研究经院伦理委员会批准,患者知情同意。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。纳入标准:(1)明确外伤史;(2)符合《成人急性胸腰段脊柱脊髓损伤循证临床诊疗指南》[7]中急性脊柱外伤诊断及手术指征;(3)影像检查提示单节段胸腰椎骨折;(4)椎弓根(至少1侧)完整;(5)年龄>18岁;(6)受伤至手术时间少于两周;(7)Frankel脊髓损伤[8]分级C级~E级;(8)接受椎弓根螺钉内固定术;(9)临床资料完整且随访时间≧6个月。排除标准:(1)陈旧性、病理性、多节段骨折;(2)合并严重内科疾病,如重要脏器功能不全、免疫疾病、血液疾病等;(3)对手术不耐受;(4)精神病史。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 方法

经伤椎组患者行伤椎椎弓根完整侧置钉:采用长度较正常螺钉短2~3 mm的万向螺钉,方向与伤椎健侧椎板保持一定角度;螺钉上方安装上棒器,放置预弯钛棒,经皮下肌肉将螺钉尾槽置入,拧紧螺帽;先辅以体位复位,再行撑开复位,C臂机透视下复位满意后,将其余螺帽拧紧;修剪后回植术中取出的碎骨块;断尾,安装横向连接杆;对伤椎后壁不完整、存在骨块突入椎管压迫脊髓、神经者,术中联合椎板部分切除减压、椎管扩大成形术。跨伤椎组患者行伤椎上下椎体椎弓根置钉:置钉后,安置预弯钛棒,将一端螺帽拧紧,行撑开复位,再将另一端螺帽拧紧,然后依次安装横连、充分冲洗、放置引流管、逐层缝合切口。术后常规监测生命体征、预防感染,并予以抗凝、防血栓形成、护胃、止痛等对症处理;术后2~3 d(或引流量<50 mL时)拔除引流管。术后早期予以踝关节背伸、跖屈、股四头肌收缩等床上训练,3~5 d后,结合患者情况,佩戴支具下床活动;嘱患者8周内避免剧烈活动、弯腰、负重等。

1.3 观察指标

(1)围术期指标:包括手术时间、术中出血量、术后卧床时间及住院时间;(2)应激反应指标:分别于术前及术后3 d采集患者外周空腹静脉血标本3 mL,分离血清,3 000 rpm离心5 min后于-4 ℃下保存。采用ELISA法检测血清皮质醇(Cor)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平,试剂盒均购自上海超研生物科技有限公司,操作按说明书进行;(3)影像学指标:于术前、术后30 min、术后1个月及6个月行X线片检查,测量患者椎体前缘高度压缩比、椎体后凸Cobb角(即伤锥上下终板夹角);(4)并发症发生情况:术后随访6个月术区感染、皮下血肿、脊柱后凸畸形、内固定断裂、松动等发生情况;(5)生活质量:于术前、术后1个月及6个月采用Oswestry功能障碍指数(ODI)[10]问卷表评价患者生活质量,包括疼痛程度、日常生活自理能力、提物、行走、坐、站立、睡眠、社会活动、旅行、性功能等10项内容,采用0~5分6级评分,得分越高,功能障碍越严重,生活质量越差。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 两组患者围术期指标比较

经伤椎组手术时间较跨伤椎组延长(P<0.05),术中出血量较跨伤椎组增加(P<0.05);两组患者术后卧床时间、住院时间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者围术期指标比较

2.2 两组患者应激反应指标比较

术前,两组患者血清Cor、ACTH、TNF-α水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。术后3 d,两组患者血清Cor、ACTH、TNF-α水平均较术前升高(P<0.05),且经伤椎组血清高于跨伤椎组(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者应激反应指标比较

2.3 两组患者影像学指标比较

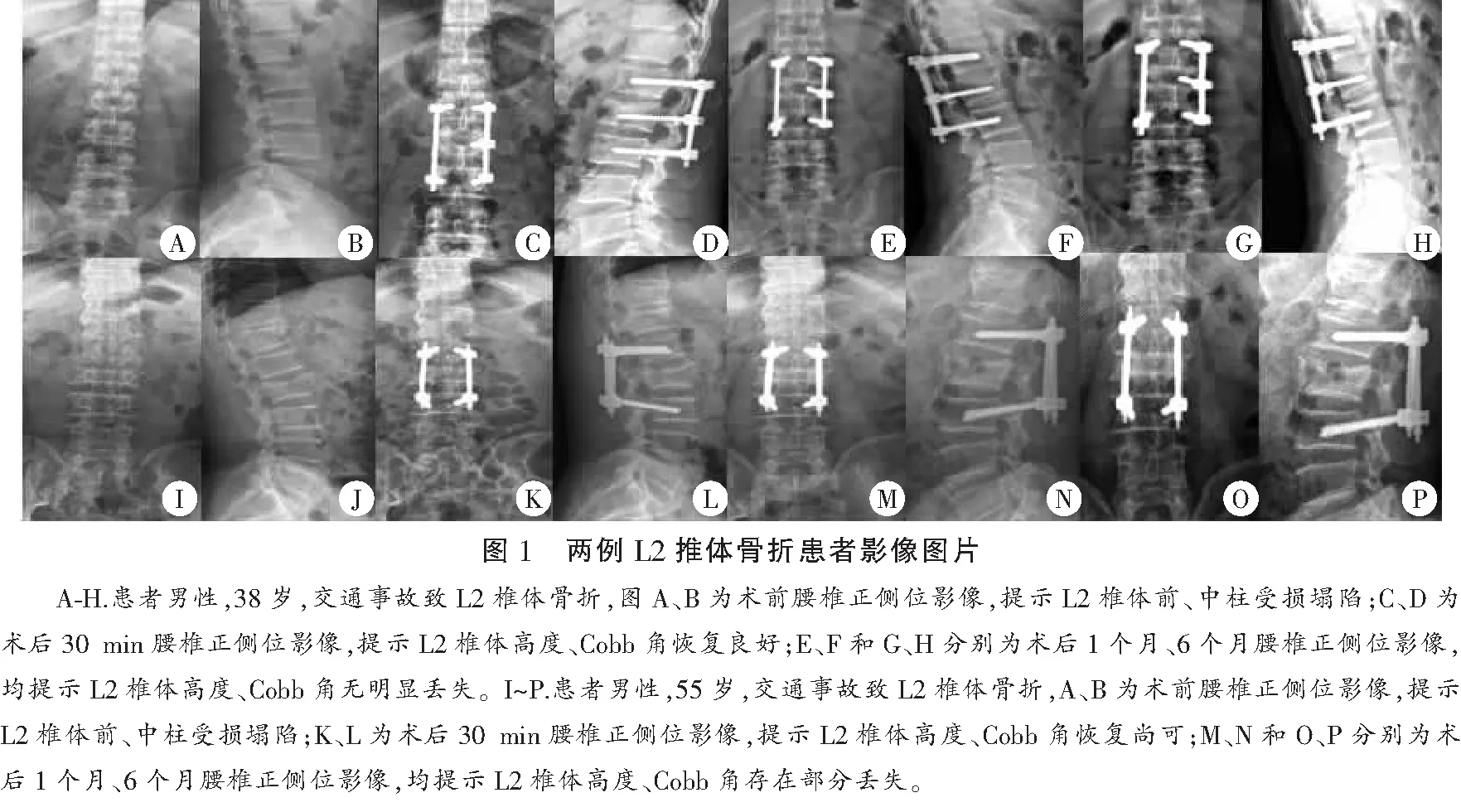

术前及术后30 min,两组患者椎体前缘高度压缩比、后凸Cobb角比较,差异无统计学意义(P>0.05)。术后30 min、1个月及6个月,两组患者椎体前缘高度压缩比均高于术前(P<0.05),且术后1个月及6个月经伤椎组高于跨伤椎组(P<0.05);后凸Cobb角均小于术前(P<0.05),且1个月及6个月伤椎组小于跨伤椎组(P<0.05)。见表4及图1。

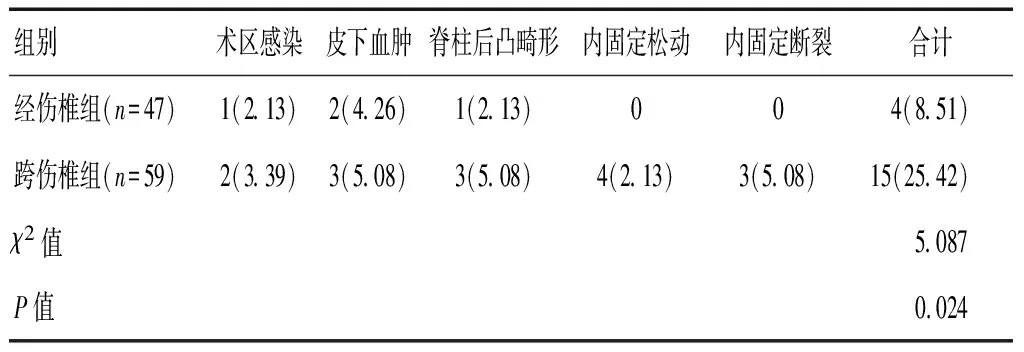

2.4 两组患者术后并发症发生情况比较

术后6个月内,经伤椎组患者并发症总发生率低于跨伤椎组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表4 两组患者影像学指标比较

表5 两组患者术后并发症发生情况比较[n(%)]

2.5 两组患者生活质量比较

术前,两组患者ODI平分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。术后1个月、6个月,两组患者ODI评分均降低(P<0.05),且术后6个月低于术后1个月(P<0.05),经伤椎组低于跨伤椎组(P<0.05)。见表6。

表6 两组患者生活质量比较分)

3 讨论

近年来因工伤、交通事故等引起的急性脊柱创伤事件层出不穷,其发生极大影响了患者日常活动及生活质量,早期诊疗是改善预后的关键[11]。胸腰段骨折是急性脊柱创伤最常见损伤部位,随着当前手术方式、内固定材料等发展,该类患者手术治疗方式也取得一定进展,但总体而言,患者手术治疗目的未变,选取稳定性强、安全性好、并发症少、适应症广的术式仍是临床关注的重点[12]。

本研究跨伤锥组分、经伤椎组别采取了跨伤锥置钉、经伤椎单侧置钉,其中跨伤椎椎弓根螺钉是一种后路短节段固定模式,主要通过伤椎上下相邻锥的椎弓根螺钉置入,在纵向撑开力作用下促进邻近椎间盘提拉复位,并使椎旁肌、前后韧带发挥牵拉、夹板效应,进而促进伤椎高度恢复,达到一定固定效果。该内固定方式主要特点在于保留了更多运动节段,且手术简易、耗时短、出血量少,因此在临床应用较为广泛,但与此同时,问题也日益凸显[13]:(1)伤椎相邻两椎体采取4枚螺钉及纵向连接杆固定,其抗旋转能力较差,可间接下降侧向稳定性,不利于椎间盘及韧带康复;(2)术中没有直接固定伤椎,可导致“悬挂效应”,引起中间椎体后凸,并增加内固定松动、断裂风险;(3)术中4钉结构形成的“平行四边形”效应,使得系统应力集中于4个螺钉,既影响骨折愈合,又容易出现内固定失败,造成复位角度或高度丢失;此外,伤椎周围椎旁肌、椎间盘、前后纵韧带损伤也会影响手术复位效果。而经伤椎椎弓根螺钉内固定术可使伤椎与上下相邻椎体连成一个整体,可减少伤椎活动性,为伤椎愈合提供稳定环境,并降低伤椎再次塌陷所致椎体前缘高度丢失风险;同时经伤椎固定可缩短固定间距,分散椎弓根螺钉承受应力,从而减少内固定物松动、断裂风险,让内固定系统更为牢固[14]。本研究结果显示,经伤椎组在手术时间、术中出血量较跨伤椎组延长或增加(P<0.05),主要是因为经伤椎固定术中需置入5枚螺钉,手术难度较4枚螺钉置入增加,故手术时间也有所延长,而且经伤椎置钉手术步骤、术中对血管损伤风险增加,故患者术中出血量更多。Cor、ACTH是临床常见应激激素指标,TNF-α是常见炎症应激指标,检测Cor、ACTH、TNF-α水平可反映患者创伤应激状态[15]。本研究显示,经伤椎组术后3d Cor、ACTH、TNF-α水平较跨伤椎组升高(P<0.05),提示经伤椎单侧椎弓根置钉对患者早期应激反应影响更大,可能与经伤椎置钉在一定程度上增加了手术创伤刺激有关。

椎体前缘高度压缩比、后凸Cobb角是常用评价椎体复位固定效果的指标,本研究显示,两组术前、术后30 min椎体前缘高度压缩比、后凸Cobb角无明显差异(P>0.05),但术后1个月、6个月,经伤椎组椎体前缘高度压缩比较跨伤椎组高(P<0.05),后凸Cobb角较之小(P<0.05),提示经伤椎单侧椎弓根置钉患者后期椎体前缘高度恢复、后凸畸形矫正效果更佳,这与既往研究报道一致[16]。分析原因为:(1)经伤锥单侧置钉在跨伤锥固定基础上,额外将1枚螺钉拧入伤锥椎弓根内,能提高椎体固定节段在不同运动朝向如旋转、屈曲、后伸等生物力学稳定性,更容易促进骨折愈合及伤锥高度恢复;(2)伤锥螺钉能对骨折块产生直接撬拨、向前顶推,可有效改善伤锥外形及高度、重建脊柱生理弧度;此外,经伤锥置钉降低了“悬挂效应”、“平行四边形”效应,可减少内固定取出后发生的矫正度丢失、后凸畸形复发;故经伤锥组椎体前缘高度恢复、后凸畸形矫正效果更佳[17]。生物力学研究[18]也显示,经伤椎置钉可减轻“平行四边形”效应,降低骨与金属界面活动度,而且增加的固定点对提高内固定系统抗拔出力有积极作用,从而改善内固定稳定性。既往在经伤椎置钉中有单侧(5钉)与双侧(6钉)两种置钉方案,研究认为,二者在抗扭、抗折、伤椎复位程度与稳定性等方面差异并不明显,但单侧置钉能一定程度上减少伤椎损伤,也适合仅一侧椎弓根完整患者,应用范围更广,故本研究选择经伤椎单侧置钉[19]。本研究中,经伤椎组并发症总发生率较跨伤椎组低(P<0.05),可能原因在于,经伤椎置钉可避免皮下广泛空腔形成,有利于减少术后皮下血肿;还能均衡螺钉受力、分散内固定应力,有利于改善螺钉负荷,故能减少内固定断裂风险;增加伤锥置钉分散应力,能减少上下椎间盘和周围软组织、韧带过度牵拉所致损伤,以免早期退变引起椎间隙塌陷,故有利于降低迟发性后凸畸形风险;而且因其内固定稳定性更好,内固定松动风险也随之下降。此外,本研究经伤椎组术后1、6个月,ODI得分均较跨伤椎组下降(P<0.05),提示经伤椎单侧椎弓根螺钉能促进患者功能恢复,提高生活质量,可能得益于患者内固定更稳定、骨折愈合更快、术后并发症更少。经伤椎置钉虽在维持椎体前缘高度、降低并发症、改善生活质量方面更具优势,但术中操作时应尽量减少创伤,避免医源性椎体破坏、神经血管损伤或内脏损伤风险,这要求术者需注意一下几点:(1)术前应通过影像检查准确判断伤椎状况,并据此选择合适长度、直径螺钉及置钉方向;(2)置钉深度以略通过椎弓根至椎体中央为宜,同时置钉时需小心探测椎弓根壁,以免穿破椎弓根骨皮质;(3)应重视撑开复位前的体位复位,尽可能保障伤椎高度恢复及充分植骨;此外,对椎管占位、椎体骨折破裂严重等应注意行椎管探查、充分减压。

综上,经伤椎单侧椎弓根螺钉内固定用于急性脊柱创伤胸腰段骨折患者,相较传统跨伤椎螺钉内固定,虽然术后早期有一定损伤及应激反应,但后期可更有效维持伤椎高度、避免后凸畸形,并降低并发症、改善生活质量,值得临床应用。