拗陷湖盆“古湖岸线”“古深湖线”位置判别方法以鄂尔多斯盆地上三叠统延长组长6油层组为例

王秀娟,陈冬霞,郭文杰,吕玉娟

(1.中国石油大学(北京) 地球科学学院,北京 102249;2.中国石油长庆油田分公司,陕西 西安 710018)

在碎屑岩湖盆岩相古地理等研究中,古湖岸线和古深湖线(或深水线)是湖盆沉积相带划分最重要的两条相分界线,是划分沉积亚相和微相的基础。湖岸线是湖平面与陆地的交线,是陆上和水下沉积的分界线,通常以洪水期湖平面与陆地的交线即平均洪水面的痕迹线来表征湖岸线[1]。湖岸线以上是水上沉积环境,河流相或三角洲平原等沉积发育;湖岸线至深湖线之间是浅水沉积环境,发育三角洲前缘和滨浅湖相等沉积。深湖线是最大浪基面与盆地底部的交线,是划分浅水和深水环境的分界线。深湖线以下是深水沉积环境,重力流和泥页岩等深水沉积物发育,浊积岩和砂质碎屑流等砂体是油气良好的储集体。因此,判别湖岸线和深湖线的空间位置是古地理恢复、沉积演化、沉积相划分的关键和基础。在油气领域,古湖岸线和古深湖线控制着砂体类型、砂体形态和砂体组合及油气成藏[2-4],因此,确定古湖岸线和古深湖线的位置对于油气勘探有着重要的指导作用。

由于不同相带位置的沉积环境、水动力和沉积物等特征差异显著,因此,可以根据反应沉积环境的多种地质因素进行分析,并结合多种指标综合判断其位置。目前,一些学者根据沉积学、生物化石、地球物理、测井及地球化学等沉积相标志进行推测[1,5-9],这些成果为进一步深入研究提供了基础和资料。

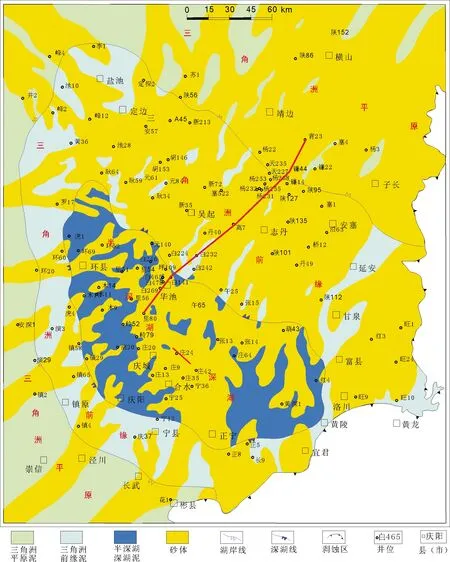

鄂尔多斯盆地晚三叠世延长期发育典型的大型拗陷湖盆沉积, 整体具有盆大、 坡缓、 源多、 流长的沉积背景, 沉积底型北部坡度较缓、 南部相对较陡, 沉降中心位于姬塬—华池—宜君一带。 由于拗陷湖盆沉积时底型坡度较缓, 湖水的升降变化导致湖岸线和深湖线摆动幅度大, 增大了沉积期古地理恢复及沉积相演化等分析的难度, 因此, 明确两条相线位置的判别方法十分重要。 研究区长6油层组为长7最大湖泛后湖退期沉积, 三角洲平原、 前缘、 浅湖、 深湖环境均较为发育(见图1)。本研究以此层为例,系统分析湖岸线、深湖线附近多口井的岩心、测井等资料,总结沉积构造、旋回、化石、颜色等多种判别湖岸线和深湖线位置的典型标志与方法。

图1 鄂尔多斯盆地延长组长6油层组沉积相平面图Fig.1 Sedimentary facies plan of Chang 6 oil formation in Yanchang formation, Ordos Basin

1 鄂尔多斯盆地上三叠统延长组的地质概况

鄂尔多斯盆地北起阴山,南抵秦岭,东迄吕梁山,西临贺兰山、六盘山,为中国第二大沉积盆地,本部面积25×104km2,是一个沉积稳定、拗陷迁移的多旋回克拉通叠合盆地。其上三叠统延长组主要为一套灰绿色、灰色中厚层块状细砂岩、粉砂岩和深灰色、灰黑色泥岩组成的旋回性沉积。湖盆经历了发生、发展、鼎盛、消亡的完整演化过程,沉积了一套完整的进积-垂向加积-退积的沉积序列组成的砂泥岩地层。按照盆地演化阶段,延长组自下而上分为5个段:T3y1、T3y2、T3y3、T3y4、T3y5。根据油田生产需要,自下而上划分为10个油层组,分别是: 长1、 长2、 长3、 长4+5、 长6、长7、长8、长9、长10,每个油层组根据需要又细分为2~3个小层(见表1)。

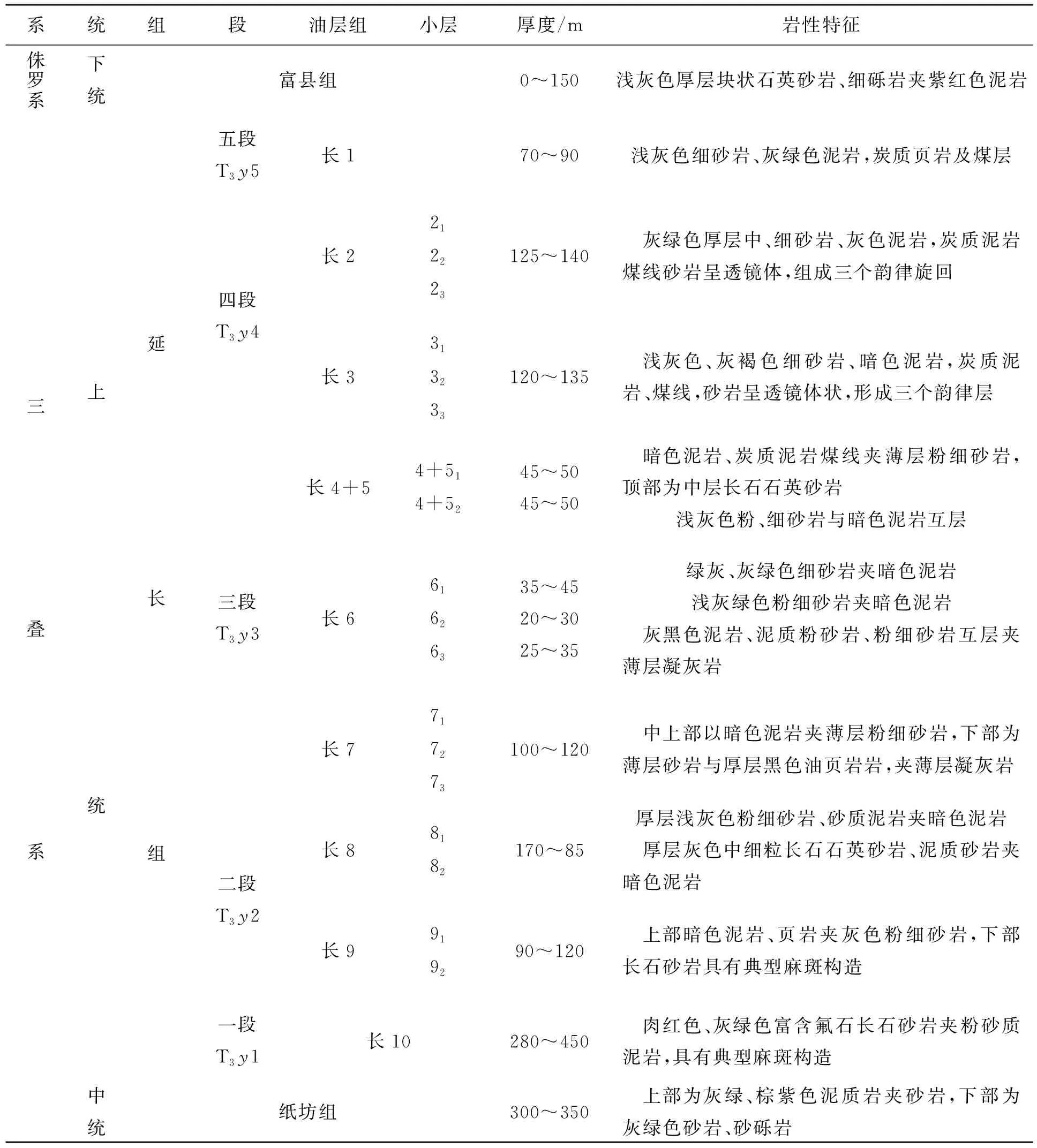

表1 鄂尔多斯盆地三叠系延长组地层简表Tab.1 Stratigraphic summary of Yanchang Formation of Triassic in Ordos Basin

其延长期湖盆主要经历了5个大的演化阶段:长10为湖盆初始形成阶段;长9—长8为湖盆发展阶段; 长7为鼎盛期, 也是最大湖泛期, 沉积了中生界最主要的烃源岩——张家滩页岩; 长6—长4+5,为湖盆稳定发展阶段,缓慢湖退期背景,三角洲十分发育;长3—长1为湖盆萎缩消亡阶段。在整个沉积演化过程中,不同时期的湖岸线位置、深湖线位置、沉积中心等发生了较大幅度的迁移摆动,导致了不同层段、不同位置的沉积特征发生了相应的变化。识别不同时期的古湖岸线、古深湖线位置对于古地理恢复、沉积相划分、沉积中心迁移规律认识等具有重要的意义。

三叠纪末期,由于印支运动使华北陆块整体抬升,三叠系顶部遭受长期广泛的侵蚀作用,形成具有“沟谷纵横、坡洼漫延、丘陵起伏、阶地层叠”特点的前侏罗纪古地貌景观[10]。

2 湖岸线之上的沉积特征及判别标志

湖岸线是水上环境与水下环境的分界线,三角洲发育时为三角洲平原与三角洲前缘亚相的分界线。结合前人研究成果,在大量岩心及野外露头观察分析的基础上,本研究以岩心资料为主要识别手段,辅助测井曲线等判别湖岸线位置。实际工作中,最主要的是判别出水上、水下沉积环境,二者之间为湖岸线位置。因此,根据露头、岩心等第一手资料判断是水上沉积还是水下沉积十分必要。

2.1 沉积构造

沉积构造是沉积物和沉积岩中最常见又最容易直接观察到的特征之一,无论是研究沉积物或沉积岩,还是解释沉积环境,都必然涉及到沉积构造,特别是原生沉积构造。层理构造是沉积物和沉积岩最重要的特征之一,由组成物质的成分、颜色、粒度、形状、排列方式等在平面剖面上的变化显示出来,可以反映沉积环境、氧化还原环境和水动力强度等信息。

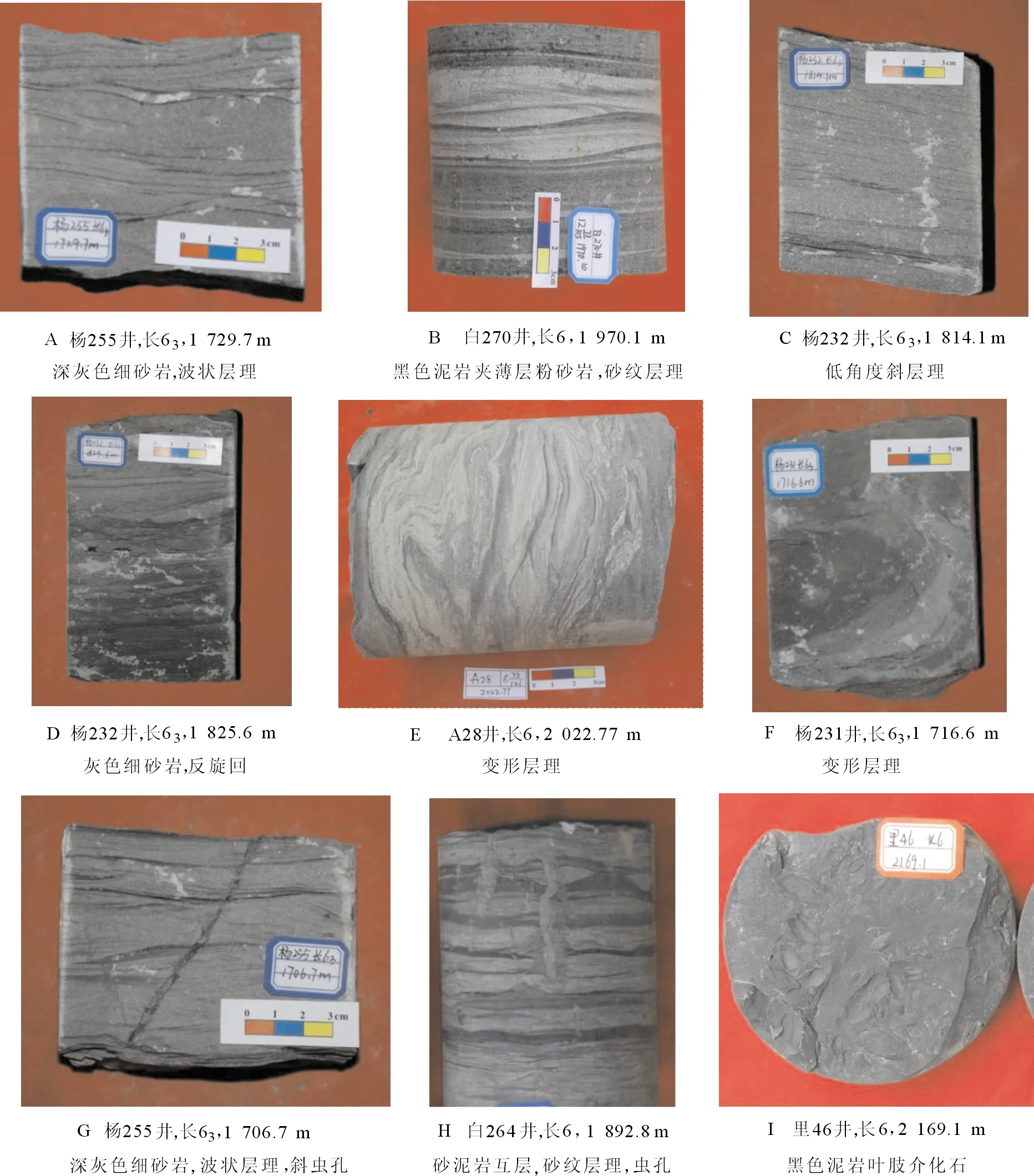

湖岸线之上为三角洲平原亚相沉积环境,主要发育分流河道和河道间沉积微相。分流河道水动力较强,发育多种反映水动力较强的层理构造,如各种交错层理,平行层理、斜层理等较为常见(见图2A、B),野外剖面常见到板状、槽状、楔状等大型交错层理。在河道砂体边部也能见到水流波状层理和沙波纹层理。河道间泥岩沉积发育,主要是水平层理。泥岩表面的雨痕、泥裂等暴露构造也是水上环境的直接标志。

在砂岩底部,由于水流突然增强或改道,常发育冲刷面构造,可以见到泥岩砾石顺层排列(见图2C),砂岩和下部泥岩突变接触。在侵蚀面的不同位置,由于侵蚀能力及沉积物搬运距离不同,砾石的磨圆度、分选和粒度不同,一般具有越靠近侵蚀地区,侵蚀水动力越强,泥砾分选越差的特点,磨圆度越差,砾石越大,成层性越差;随着搬运距离增大,泥砾分选、磨圆较好,粒度变小,甚至不含泥砾,表现为砂泥岩突变接触。

2.2 岩石颜色

岩心原生颜色主要跟岩石所含矿物的成分有关,同时也与其形成的地质环境有关,有时还受含油或含水程度的影响。湖岸线之上为长期暴露的氧化环境,颜色整体较浅。研究区长6湖岸线之上主要发育三角洲平原沉积,边部发育河流相,属于氧化暴露沉积环境。砂岩整体以浅灰绿色、浅灰色、灰白色为主(见图2A、B、C、E),局部受油侵染,颜色略有变化(见图2D)。泥岩颜色主要是浅灰黑色(见图2I),如果有机质含量较高,颜色为深黑色(见图2G),质地不纯,手摸有黑色碳屑污手,局部见紫红色、灰绿色杂色泥岩。

图2 鄂尔多斯盆地长6三角洲平原沉积岩心Fig.2 Delta plain sedimentary core of Chang 6 in Ordos Basin

2.3 沉积旋回

沉积旋回是指沉积作用和沉积条件按相同的次序不断重复沉积而组成的一个层序,实际工作中,应注重岩性粒度变化形成的旋回。根据垂向岩性及粒度变化特征,沉积旋回可分为正旋回、反旋回、正反旋回、反正旋回等类型。一个沉积旋回间接地反映了一次水动力的变化,如正旋回反映了水动力从强到弱的演变过程,反旋回反映了水动力由弱变强的过程。不同环境形成的沉积旋回差异明显,因此可以根据沉积旋回的差异来分析沉积环境。

湖岸线之上的三角洲平原主要发育正旋回沉积,与每一期河道水动力由强到弱导致沉积物下粗上细有关。岩心自下而上表现为粒度逐渐变细、颜色由浅变深(见图2H)。有时其顶部泥岩被后期水流侵蚀殆尽,表现为多期河道砂体连续叠加。测井曲线表现为钟形和箱型。

2.4 植物化石

湖岸线之上的三角洲平原、冲积平原等陆上环境,适合大型植物生长,当植物死亡埋藏后就形成了各种植物化石,如植物的根、茎秆、叶片、果实等化石。因此,可以根据植物化石的特征反演沉积时的沉积环境。

河道间沼泽等泥岩环境有利于植物化石的保存,泥岩中常见到较为完整的植物茎秆或叶片、果实等化石,主要是各种蕨类、芦木类化石。泥岩中,叶片、茎秆等化石一般顺层发育,有机质多已碳化(见图2F),偶见直立茎干化石。有机质含量高的形成薄煤层(线)(见图2G),或者炭质泥岩,岩心污手,这是比较常见的标志性化石。

砂岩中多为植物残片,主要是因为植物受后期水流搬运破坏。常见夹于砂岩中的黑色碳化植物茎秆或叶片化石(见图2F),反映了水动力快速减弱后的快速沉降。在砂岩的层理面中多见破碎的碳化碎屑或残片。

除了以上化石外,植物根迹也较常见。植物根迹从陆上到浅水区具有从直根迹、辐射状根迹、须状根迹、单根迹到水平状根迹的过渡。研究区植物根多顺层或穿层分布,泥岩粉砂岩中常见;主要为辐射状、须状植物根化石(见图2E)。

2.5 动物化石

动物类化石包括生物活动时留下的遗迹化石和生物死亡后保留的实体化石。遗迹化石常见的有足迹、行迹、潜穴、钻孔、粪化石、生物扰动构造等。实体化石常见有双壳类、鱼、叶质介、介形虫等。由于各种动物的习性及生活环境不同,可以根据动物化石分析其当时生活的环境。

水上环境常见的有各种动物的足迹化石及垂直潜穴(俗称虫孔)。潜穴一般形成于富含水的水上或浅水区,从陆上到水下,虫孔一般由垂直、倾斜到近水平状发育[11]。研究区虫孔化石主要是垂直孔,孔中多充填砂岩,反映了虑食性生物的特征,砂岩、泥岩中均有发育,密集分布,直径一般几毫米到一厘米(见图2I)。

3 湖岸线、深湖线间的沉积特征及判别标志

3.1 沉积构造

湖岸线、深湖线间为浅湖或三角洲前缘沉积环境,沉积微相主要有浅湖亚相的浅湖泥、滩坝、席状砂等;三角洲前缘亚相主要有水下分类河道、河口坝、分流间湾、远砂坝等。水动力主要由湖水波浪和水下分流河道提供,相应地形成了多种层理类型。

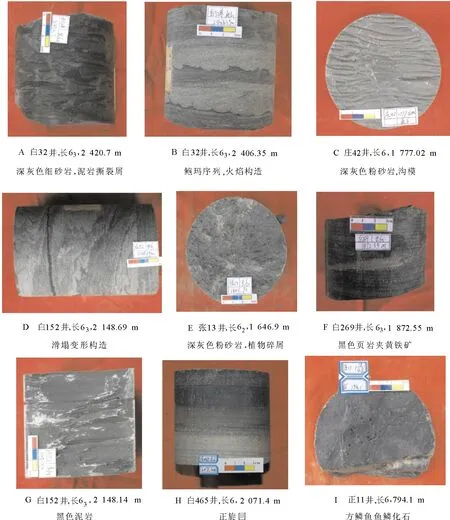

波浪形成的波状层理是最典型的浅湖相判别标志,岩性主要为分选较好的细砂岩和粉砂岩,波峰、波谷较圆滑,层理波痕对称分布(见图3A、G),与流水形成的不对称波痕易于区别。

水下分流河道是分流河道入湖后的水下延伸部分,受湖水阻挡,水动力快速减弱,形成的层理构造与分流河道既有相似性又有差异性。平行层理和低角度斜层理在厚层砂岩中较发育(见图3C),而砂纹层理更加发育(见图3B、H)。由于水下分流河道水动力快速减弱,携砂能力降低,沉积物快速沉降堆积,不稳定性增加,包卷等各种变形构造较发育(见图3E、F)。

3.2 岩石颜色

湖岸线、深湖线为水下沉积区,水体较浅,受波浪扰动较强,为弱氧化—弱还原环境,岩石颜色整体较湖岸线以上的水上环境颜色变深、变暗。砂岩主要为深灰色(见图3A、B、C、E),泥岩主要为黑色、灰黑色(见图3B、I)。

3.3 沉积旋回

该区沉积旋回既有正旋回又有反旋回,还有二者的旋回叠加组合。正旋回主要在水下分流河道发育,反映了单期河道水动力由强向弱演化的过程。反旋回反映了水下分流河道进积,虽然单期水下分流河道为正旋回沉积,但纵向上多期叠加后表现为反旋回(见图3D)。特别是河口坝微相沉积最为典型,测井曲线上表现为漏斗状特征。因此,反旋回是判断三角洲前缘最典型的沉积旋回,特别是具有较高频率分布的地区。

3.4 植物化石

该区植物化石相对不发育,但在湖岸线附近的浅水区能够生长一些小型的植物,岩心中常见植物水平状根和碎片化石;完整的化石相对较少,主要原因是该区水动力较活跃,原始叶片等破坏严重。化石主要成碎片状分布在泥岩和砂岩层面上,由于含量较低,通常不污手。

3.5 动物化石

该区动物化石较为发育,虫孔、叶肢介、贝壳等化石常见。虫孔既有垂直孔又有斜向孔(见图3G、H),以斜虫孔最为典型,是判断水下环境的标志。同时,在安静的泥岩环境中叶肢介化石常见(见图3I)。

图3 鄂尔多斯盆地长6三角洲前缘沉积岩心Fig.3 Delta front sedimentary core of Chang 6 in Ordos Basin

4 深湖区沉积特征及判别标志

深湖线位于最大浪基面位置,该线以下为深湖沉积区,发育深水重力流和泥页岩沉积,还原环境。其粒度更细,细砂岩、粉砂岩、泥页岩发育。

4.1 沉积构造

重力流沉积主要有砂质碎屑流、浊积岩、滑塌等沉积类型。砂质碎屑流发育块状层理,内部常发育泥岩撕裂屑,撕裂屑来自深湖泥页岩,分选较差,平面椭圆状,多顺层分布,有时近直立(见图4A),反映了突发性重力流强烈侵蚀下部泥页岩后,近距离搬运快速沉积的特征,是深水勘探的主力目的层。

浊积岩是深水沉积的典型标志,发育粒序层理及鲍玛序列(见图4B),火焰构造、重荷模、沟模等发育(见图4B、C)。浊积岩在深水环境能够大量保存,也是判断深水环境的标志型沉积类型。

部分岩心中能见到由滑塌作用形成的混杂变形沉积(见图4D)、小规模的正断层、褶皱等滑塌体系构造。液化砂岩脉、砂球等软沉积物变形构造也较常见,沉积环境需和同层的泥岩综合分析。

图4 鄂尔多斯盆地长6深湖沉积岩心Fig.4 Deep lake sedimentary core of Chang 6 in Ordos Basin

4.2 岩石颜色

深水区为强还原环境,岩石颜色更深。研究区砂岩以深灰色为主(见图4B、C);泥岩黑色,质纯(见图4G),油页岩深黑色,页理发育,有时见结核状黄铁矿(见图4F)。

4.3 沉积旋回

砂质碎屑流由于撕裂屑分布位置的不确定,既可以是正旋回也可以是反旋回;浊积岩主要是正旋回沉积(见图4B、H),测井曲线主要为指状或齿化钟形。

4.4 植物化石

该区水体较深,植物化石不发育,少量为外来搬运的植物碎屑沉积,在岩石层面上有时能见到少量植物碎屑化石(见图4E)。植物碎屑含量的多少主要与重力流搬运距离有关,一般距离越远,残留的植物碎屑化石越少。

4.5 动物化石

该区动物化石含量较多,主要有方鳞鱼及鱼鳞化石(见图4I),偶见纺锤状鱼粪化石;介形虫化石较常见。

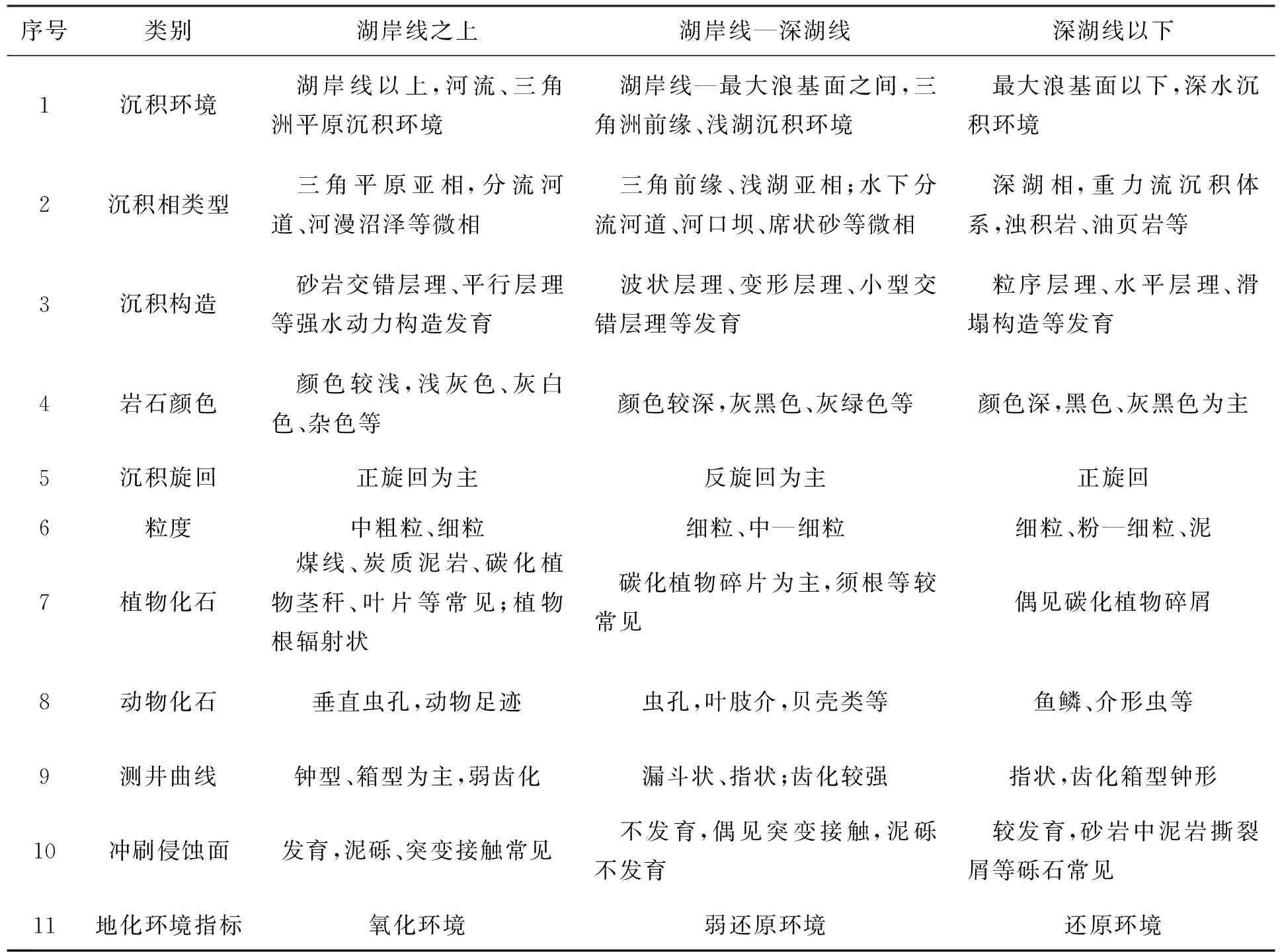

以上方法主要是根据常见的岩心露头及测井曲线等资料识别沉积环境,进而判断古湖岸线、古深湖线位置,该方法具有简单快捷、实用方便等特征。同时,也可以参考地化指标,判断水体氧化-还原环境,进而推断两条线的位置[12]。根据以上论述,最终形成了识别古湖岸线、古深湖线位置的综合标志表(见表2)。

表2 湖岸线深湖线位置判别标志Tab.2 distinguishing marks of shoreline and deep lake line

5 古湖岸线、古深湖线位置判别的地质意义

通过以上方法判别出古湖岸线、古深湖线位置后,对进一步研究工区的古地理恢复、沉积相带划分、砂体分布预测及湖盆演化分析具有重要的地质意义,进而对深化油气空间分布规律认识提供指导。

5.1 提供了沉积相带划分的依据,为进一步的亚相微相研究及古地理恢复奠定了基础

确定了某一时期某一层段的古湖岸线、古深湖线位置,实际上就确定了沉积相带的边界及范围,为进一步细分相带内的亚相和微相提供了基础。古湖岸线位置确定后,水上部分就是三角洲平原,微相主要发育分流河道、河间洼地等沉积微相。水下部分就是三角洲前缘,微相主要是水下分流河道、河控坝、分流间湾、席状砂、滩坝等沉积微相。古深湖线确定后就圈定了深湖区的位置,深湖泥页岩、浊积岩、砂质碎屑流、滑塌等沉积类型就可以进一步分析研究。如果这两条线的位置不落实,沉积相及微相的划分识别可能出现错误,导致地质认识出现偏差。

5.2 为砂体刻画及预测提供了指导

湖岸线及深湖线对沉积砂体类型及分布具有重要的控制作用。某一时期某一层段的古湖岸线、古深湖线的位置落实后,砂体相类型就比较容易确定。

湖岸线对砂体具有重要的作用。湖岸线是河流入湖后快速卸载之处,水下分流河道等砂体最为发育,在湖岸线较为稳定时,湖岸线附近砂体是最发育的位置。在坡度较缓的浅水三角洲,湖水升降时,湖岸线大幅度迁移,砂体顺物源方向条带状展布,沿湖岸线坨状分布,砂体间分布距离远,连续性较差,即湖岸线控砂[4,13]。

深湖线以下位置是深水重力流砂体发育区,浊积岩、砂质碎屑流砂体是主要的砂体类型。

5.3 促进了湖盆沉积演化及沉积中心迁移规律分析

通过编制不同时期古湖岸线、古深湖相的位置,就可以分析出湖盆从形成到消亡的整个演化过程,以及不同时期湖水升降的范围及沉积中心迁移等演化特征。研究区延长组在整个沉积过程中(长10~长1),湖岸线、深湖线及沉积中心位置并不是固定不变的,研究表明,各个油层组沉积时沉积中心也发生了迁移。沉积中心在半深湖、深湖沉积期形成的泥岩为优质烃源岩,在浅水时期沉积中心形成的泥岩、粉砂质泥岩为好的区域盖层。沉积中心在不同时期的迁移导致了成藏组合在时空上的有效配置,为多层系复合油藏的形成奠定了基础;同时其对油藏的宏观分布也具有重要控制作用[14]。

6 实例分析

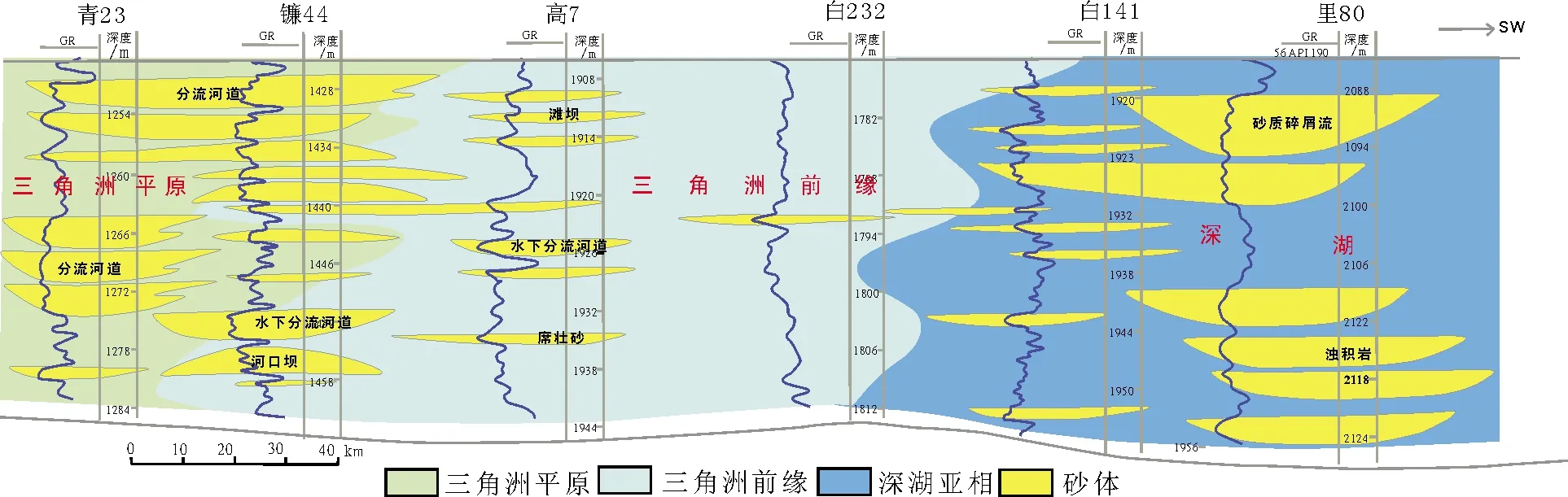

本研究选取鄂尔多斯盆地长63层进行分析。研究区长6整体属于湖退沉积背景, 长63层为长6早期沉积,整体具有明显的退积特征。本研究在大量岩心观察分析基础上,总结不同沉积类型在测井曲线上的特征,进而根据测井曲线特征分析未取心段的沉积相及沉积微相。

选取东北沉积体系顺物源方向的青23—里80井长63层剖面作为沉积相分析实例(见图5)。 该剖面横跨了不同的沉积相带, 位置见图1。 从图1上可以看出, 不同沉积相带的测井相特征差异显著。 在三角洲平原地区, 主要发育分流河道和河道间微相(见图5中青23—镰44)。 分流河道砂体发育, 常多期叠加, 形成厚层砂体, 测井曲线上为弱齿化箱型或钟型, 主要是正旋回沉积。 河道剖面的形态为顶平底凸, 水动力较强, 交错层理发育; 底部常发育冲刷面, 冲刷面底部泥砾发育; 侧向砂体尖灭较快。 河道间泥岩中植物繁盛, 常见植物根茎、 茎秆、 叶片等化石, 颜色浅灰色, 含碳较高时呈深灰黑色。 有时见垂直的虫孔遗迹化石。

在三角洲前缘地区,水下分流河道、河口坝、滩坝、席状砂、分流间湾、远砂坝等微相发育(见图5中高7—白232)。水下分流河道是水上河道的水下延伸,水动力由于受湖水阻挡而减弱,冲刷面相对不发育,测井曲线以钟型、箱型为主;由于河流入湖后水动力降低较快,沉积快速卸载,在水下分流河道前端发育河口坝沉积,纵向上常形成坝上河沉积组合,测井曲线为漏斗型+箱型组合,反旋回特征明显。同时,受湖浪改造,部分河道砂体再次搬运形成了滩坝、席状砂和远砂坝沉积,由于厚度较薄,测井曲线多为指状。分流间湾以泥岩沉积为主,颜色深黑色,为弱还原环境特征;泥岩中植物碎屑、斜虫孔、双壳化石等发育。

在深湖区, 深水重力流和泥页岩沉积发育(见图5)。 在地震、 火山等触发条件下, 三角洲前缘发生滑塌, 经过斜坡区搬运后在深湖坡脚区沉积。 重力流主要类型为砂质碎屑流、 浊积岩和滑塌体等, 泥岩撕裂屑、 鲍马序列等沉积构造发育。 斜坡区砂体相对不发育(见图5中白232—白141),沉积物主要在坡脚处沉积,形成了深湖区厚层储集砂体,测井曲线为齿化箱型或指状,正旋回为主。泥岩为深黑色泥岩或油页岩,为还原环境产物,质地较纯,有机质含量较高,介形虫、鱼鳞等化石常见,偶见植物碎屑。

图5 青23—里80井长63沉积相剖面图Fig.5 Sedimentary facies profile of Chang 63 in well Qing 23-li 80

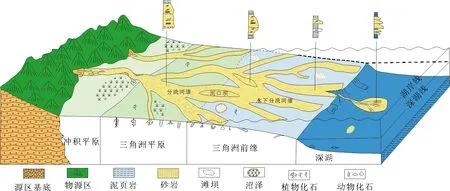

本研究在以上分析的基础上,建立了拗陷湖盆沉积相立体模式图(见图6)。由图6可以看出,拗陷湖盆整体具有盆大、坡缓、水浅、源长等沉积特征,沉积体系系列发育完整,特别是在缓坡带更为典型,冲积扇、辫状河、曲流河、三角洲、浅湖、深湖、浊积岩等均有发育。河流入湖后因受湖水阻挡流速降低,沉积物大量卸载,形成三角洲。三角洲继续推进露出湖面形成三角洲平原,水下部分为三角洲前缘,分界线是湖岸线。

图6 拗陷湖盆沉积相立体模式图Fig.6 Three dimensional model of sedimentary facies in depression lake basin

研究区三角洲平原砂体较发育,和入湖附近的河流相特征相似,河流水动力较强,平行层理、交错层理发育,冲刷面较发育,纵向上为正旋回沉积相序。该区带植物繁盛,因此植物根茎叶化石常见,植物根以单根和辐射根为主,沼泽处能形成煤线和碳质泥岩;垂直虫孔发育。三角洲前缘是三角洲的水下延伸部分,水动力逐步减弱,交错层理、波状层理等沉积构造较多。砂体较发育,以水下分流河道、河口坝、滩坝、席状砂等微相砂体为主,纵向上反旋回沉积相序常见。大型植物不发育,主要是一些小型植物,植物根为须状根,生物遗迹较多,双壳类、斜向虫孔、介形虫等常见。

深湖线分隔了三角洲和深湖环境,深湖区坡度较陡,水体较深,为还原环境,深色泥页岩发育;化石相对较少,偶见鱼及鱼鳞化石,植物碎屑偶见。在地震等触发机制作用下,三角洲前缘沉积发生滑塌搬运形成重力流沉积体系,浊积岩、砂质碎屑流等砂体发育。

7 讨论

7.1 地质上某一时期湖岸线和深湖线为一条带

陆相湖盆相对海相盆地,无论是盆地规模、水体范围还是水深都要小得多,湖面升降影响因素较多,升降频率、幅度变化更大,导致湖岸线及深湖线位置摆动变化频繁。因此,实际上,在某个地层形成时段内,这两条线是带状分布而非一条精确的线,除非某个时间段或时间点湖水非常稳定。这就造成了岩心等资料有时在环境划分中出现矛盾的情况,因此建议采用多种方法,综合分析判定两条相线的位置。

7.2 湖岸线和深湖线位置的确定以优势位置标定

理论上讲,如果资料较丰富,地层形成时间越短,湖岸线和深湖线的位置确定就越可靠,越接近历史真实。实际工作中,恢复地质时期两条相线时,无法达到像研究现今或近期湖盆两条相线位置那么精确,其时间跨度较长,即使是一个小层也以百万年为时间尺度。因此,两条相线位置的判断应以其长期存在的相带位置进行标定,即优势相方法确定。

7.3 盆地底形坡度影响两线位置的确定(陡坡与缓坡)

除了地层形成时间影响两条相线的标定外,湖盆沉积底形坡度也是影响古湖岸线、古深湖线位置精度的重要地质因素。一般来说,由于断陷湖盆底形坡度更陡,与拗陷湖盆相比,两条相线的平面位置变化摆动范围更小;同一盆地,陡坡带比缓坡带相带位置更加稳定,摆动幅度更小。

8 结论

1)水上、 浅水和深水环境在沉积构造、 沉积旋回、 冲刷面、 化石、 测井相、 岩石颜色等多方面存在明显差异; 水上环境沉积构造以反映强水动力的沉积构造最为典型, 冲刷面, 大型植物化石等为更发育, 正旋回沉积为主, 岩石颜色反映了氧化环境颜色, 整体较浅; 浅水环境沉积构造以反映较强水动力沉积构造为主, 冲刷面相对不发育, 植物化石相对不发育, 局部发育水上漂浮来的少量植物碎片化石, 水生动物化石相对发育, 反旋回沉积发育, 岩石颜色反映了弱还原环境, 相对较深; 深水区发育重力流沉积相关沉积构造, 冲刷侵蚀面发育, 动物化石相对发育而植物化石不发育, 正旋回沉积为主, 岩石颜色反映了还原环境, 以深黑色为主。

2)湖岸线、深湖线位置的确定对拗陷湖盆沉积相划分、砂体分布、湖盆演化等方面的研究提供重要依据和参考。