涉及6条不同染色体的复杂染色体改变的急性淋巴细胞白血病病例报道及文献复习

韩净净 辛春雷

关键词:费城染色体、急性淋巴细胞白血病、伊马替尼

【中图分类号】 R733.7【文献标识码】A 【文章编号】1673-9026(2022)16--01

介绍:

急性淋巴细胞白血病(ALL)是一种涉及骨髓淋巴细胞的恶性肿瘤,以恶性和未成熟白细胞的异常增多为特征 [1]。费城染色体(Ph)是成人急性淋巴细胞白血病患者中最常见的染色体异常,占病例的20-40%[2]。据报道,一名患有Ph+急性B细胞ALL的39岁女性,其病理特征为t(9;22)(q34;q11.2),在强化化疗的短暂生存时间内死亡[3];1名45岁B细胞AL女性患者,ider(9)(q10)t(9;22)(q34;q11.2)和der(19)t(1;19)(q23;p13.3),经伊马替尼治疗和强化化疗后未达到缓解[4];一名58岁男性患者,涉及Ph染色体的新型五项易位t(7;11;9;22;9)(q22;q13;q34;q11.2;q34)的慢性髓系白血病。该患者应用伊马替尼成功缓解[5]。本研究中p190BCR/ABL阳性与涉及6条不同染色体易位的新复杂改变相结合的ALL病例使用伊马替尼可实现完全缓解。

病例介绍:

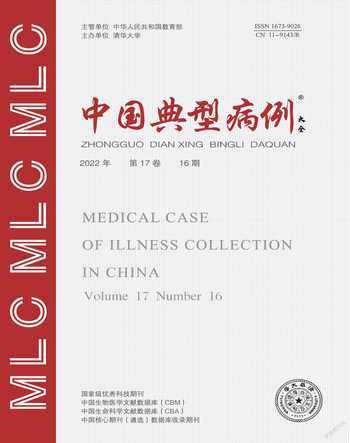

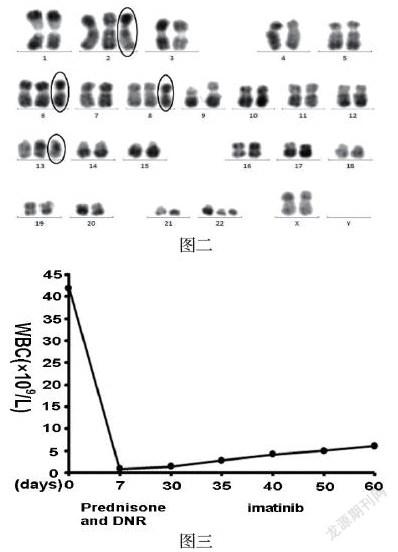

女性61岁,患者因“持续腹痛、发热10天”就诊我院,血常规显示白细胞计数(WBC)为41.88×109/L、血红蛋白(HGB)为127g / L、血小板为42×109/L,血清乳酸脱氢酶(LDH)为462U/L,γ谷氨酰转肽酶(γ-GGT为42.7U/L,羟基丁酸脱氢酶为367U/L,甘油三酯为2.35mmol/L,β2-MG3为3.45mg/L,血糖为4.67 mmol/L,行骨髓活检显示91%未成熟淋巴细胞的活跃性增生(图1)。通过定量逆转录-PCR检测,p190BCR/ABL在该病例骨髓中的表达率为85.34%。

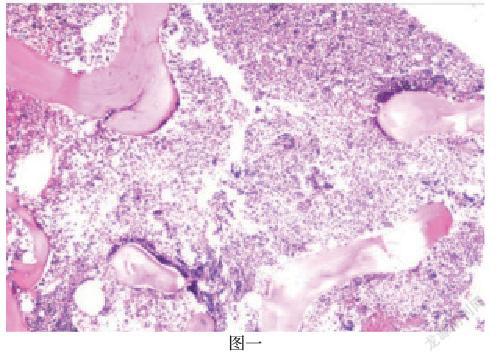

患者开始使用标准疗程化疗之前,通过GTG条带技术进行染色体分析[6]。此病例从未受刺激的骨髓中共获得20个中期,并根据国际人类细胞遗传学命名法系统描述了核型,最终被诊断为涉及6条染色体+2,+6,+?8,t(9;22)(q34;q11.2),+13,+der(22)t(9;22)(图2)的具有复杂的染色体改变B细胞ALL。

讨论:

Ph+ ALL是一种预后不良的侵袭性造血系统肿瘤[7]。此报道介绍了一个涉及6条染色体+2,+6,+?8,t(9;22)(q34;q11.2),+13,+der(22)t(9;22)的复杂染色体改变B细胞ALL病例,根据WHO分类,患者的病理特征主要是t(9;22),t(9;22)通常与其他遗传异常有关[4]。此病例很可能是t(9; 22)的易位演变而来。

p190BCR/ABL,BCR外显子1与ABL外显子2的头尾融合,是最常见的 t(9; 22)形式。据报道,p190BCR/ABL促进白血病发生与发展[8]; p190BCR/ABL蛋白负责Ph+白血病的病理生理[9]; p190BCR/ABL被认为是Ph+ALL病例的分子靶点[10]。此病例显示了B细胞ALL p190BCR / ABL的高表达(85.34%),进一步表明ALL的发病机制与t(9; 22)易位有关。此外,另一研究表明,p190BCR / ABL白血病发生需要c-Myb及其靶点Bmi1 [11]。这种现象表明,ALLp190BCR/ABL阳性涉及多种因素,仍需进一步研究。

伊马替尼是大多数新诊断的Ph染色体患者的常用药物,它可抑制BCR / ABL的活性,临床上大多数患者通过伊马替尼治疗在控制症状和维持血液学参数正常水平方面有较好的效果[12]。据报道,伊马替尼联合高CVAD(环磷酰胺、长春新碱、阿曲霉素和地塞米松)治疗Ph+ALL患者的结果令人满意[13]。接受伊马替尼强化化疗的Ph+ALL患者治疗效果基本良好[14]; 伊马替尼显著改善了Ph+ ALL患者的长期结局[15] 。本研究中涉及+2,+6,+?8,t(9;22),+13,+der(22)t(9;22)的病例对伊马替尼也表现出良好的反应。然而,伊马替尼耐药性仍然是治疗Ph + ALL的巨大挑战[16,17]。接受伊马替尼治疗的复发或难治性Ph+ALL患者常见不良事件[18]。

综上所述,罕见的复合染色体畸变+2, +6, +?8, t(9;22), +13, +der(22)t(9;22)的Ph+ B细胞ALL病例应用伊马替尼获得了良好的效果,为临床上Ph+ALL治疗提供了新的参考,同时还应考虑复杂的染色体重排对Ph+ALL治疗的影响。

参考文献:

1. Inaba H, Greaves M, Mullighan CG. Acute lymphoblastic leukemia. Lancet. 2013;381(9881):198-251.

2. Kurita D, Hatta Y, Hojo A, Kura Y, Sawada U, Kanda Y et al. Adult acute lymphoblastic leukemia with a rare b3a3 type BCR/ABL1 fusion transcript. Cancer Genetics. 2016;209(4):161-165.

3. Li T, Xue Y, Zhang J, Chen S, Pan J, Wu Y et al. Isodicentric 20q- in two cases of B-cell acute lymphocytic leukemia with the respective t(9;20)(p11;q11.2) and t(9;22)(q34;q11.2). Cancer Genetics & Cytogenetics. 2008;181(1):55-59.

4. Jung SI, Cho HS, Lee CH, Jung BC. A case of adult B lymphoblastic leukemia with ider(9)(q10)t(9;22)(q34;q11.2) and der(19)t(1;19)(q23;p13.3). Korean Journal of Laboratory Medicine. 2010;30(30):585-590.

5.Yokota S, Nakamura Y, Bessho M. A novel five-way translocation t(7;11;9;22;9)(q22;q13;q34;q11.2;q34) involving Ph chromosome in a patient of chronic myeloid leukemia: a case report. Molecular Cytogenetics. 2012;5(1):291-292.

作者單位:1 济宁市第一人民医院、济宁医学院临床医学院,硕士研究生

2 通讯作者:辛春雷,博士、硕士生导师,济宁市第一人民医院