督脉灸改善肺癌癌性疲乏的临床观察※

任旭春

(山西中医药大学附属医院,山西 太原 030024)

癌性疲乏(cancer-related fatigue,CRF)属于一种持续、具有主观性的疲倦感,可能与癌症本身相关,也可能与治疗相关,属于癌症人群常见的症状,发生率较高,严重影响患者的生活质量,甚至导致肿瘤治疗无法继续[1-2]。研究表明,癌性疲乏多发生在肿瘤各期、术后及放化疗后、骨髓移植、靶向治疗、免疫治疗后[3],其中化疗后引起的疲乏较为常见[4-5]。然而,西医采用精神类药物治疗癌性疲乏不良反应较多且疗效欠佳,目前缺乏其他有效的治疗方法,经临床实践发现,中医药治疗肿瘤及其相关并发症疗效明显,对癌性疲乏疗效颇佳。因放化疗所致的疲乏可归属中医“外损致虚”范畴,应用“虚则补之”理论,采用中药内服、艾灸、穴位贴敷、督脉灸及针灸、按摩等方法,能明显减轻疲乏症状,改善患者的生活质量,延长患者的生存期[6]。临证所见,癌性疲乏患者病性多属阳虚,督脉为阳脉之海,灸此部位可以温补阳气。在灸法中督脉灸属于隔物灸,也被称为“督灸”“铺灸”,该方法与一般灸法相比,具有火力足、持续时间长、施灸面积广、温通力强的特点[7]。督脉灸综合了经络、药物、艾灸、姜泥等多种因素,通过激发经络之气,从而达到平衡阴阳、抵御病邪的作用[7-8]。因此,本研究采用督脉灸治疗癌性疲乏,观察其临床疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2019年7—12月在山西中医药大学附属医院肿瘤科入院就诊的肺癌患者68例,依据入院时间随机将其分为对照组和治疗组,每组34例。对照组男24例,女10例;年龄47~75岁,平均(65.2±3.7)岁;癌性疲乏程度:13例轻度,17例中度,4例重度;临床分期:Ⅱ期12例,Ⅲ期6例,Ⅳ期16例。治疗组男25例,女9例;年龄46~72岁,平均(64.8±4.1)岁;癌性疲乏程度:10例轻度,16例中度,8例重度;临床分期:Ⅰ期4例,Ⅱ期8例,Ⅲ期9例,Ⅳ期13例。两组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究符合2016年12月1日起施行的«涉及人的生物医学研究伦理审查办法»中的相关要求。

1.2 纳入标准 通过病理确诊为肺癌;癌性疲乏诊断明确[9];患者自我意识清楚,预估生存时间>3个月;肝功能、肾功能、心功能与骨髓功能正常,且卡式评分在70分以上;患者及其家属自愿加入本研究,签署知情同意书。

1.3 排除标准 其他脏器有严重疾病者;患有精神疾病或出现过意识障碍者;有药物过敏史者;贫血者。

1.4 脱落标准 在治疗过程中患者病情进一步发展,甚至出现危及生命的情况等需及时抢救,终止研究;患者发生不良反应或严重不良事件;患者无法继续治疗,要求终止研究;没有按照治疗方案进行治疗。

2 治疗方法

两组患者均根据治疗需要签署化疗知情同意书,然后采用吉西他滨或紫杉类药物联合铂类方案进行化疗,药物具体剂量根据患者体表面积计算。

2.1 对照组 化疗结束后,给予患者正常饮食和调护,随访观察14 d。

2.2 治疗组 化疗结束后,第1日开始给予患者督脉灸治疗,由我科护士操作,具体步骤:嘱患者俯卧于治疗床上,脱掉上衣,充分暴露后背,治疗前清洁督脉及两侧皮肤,沿督脉大椎穴至腰俞穴覆盖宽约15 cm无菌纱布,然后将提前粉碎并预热的姜末均匀铺在纱布上,姜末宽约13 cm,高约1.5 cm,随后将艾绒均匀铺在姜末上,艾绒宽约10 cm,高约2 cm,最后点燃艾绒,燃尽为一壮,每次需连续灸3壮。治疗结束后移去燃尽的艾绒灰,清理姜末及纱布。每周治疗3次,14 d为1个疗程。在操作过程中,应多次询问患者感受,督脉治疗区域外背部均放置防火毯以防艾绒灰烫伤皮肤,并嘱患者督脉灸后12 h内注意防寒保暖。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①疲乏程度评分。通过Piper疲乏修订量表进行评价。该量表从4个维度22个条目评估患者感觉、行为、认知、情绪等方面的疲乏程度,分值范围为0~10分,分为无疲乏、轻度疲乏、中度疲乏和重度疲乏4个等级,分值越高表示疲乏程度越严重。②生活质量评分。采用简明健康评估量表(SF-36)进行评价,该量表从8个方面(总体健康、生理职能、情感职能、精力、精神健康、生理功能、躯体疼痛、社会功能)进行评估,总分100分,评分越高表示生活质量越好。③血清炎症细胞因子水平。比较两组患者治疗前后血清中白细胞介素(IL)-6、IL-1β和肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平变化。④免疫细胞水平。采用流式细胞仪对两组患者治疗前后外周血CD3+、CD4+和 CD8+亚群的比例及 CD4+/CD8+比值。

3.2 统计学方法 采用SPSS 22.0统计软件进行分析。计量资料满足正态分布以均数±标准差(±s)表示,采用t检验,非正态分布采用非参数检验。P<0.05为差异有统计学意义。

3.3 结果

(1)一般情况 在治疗过程中,治疗组脱落3例,对照组脱落1例。

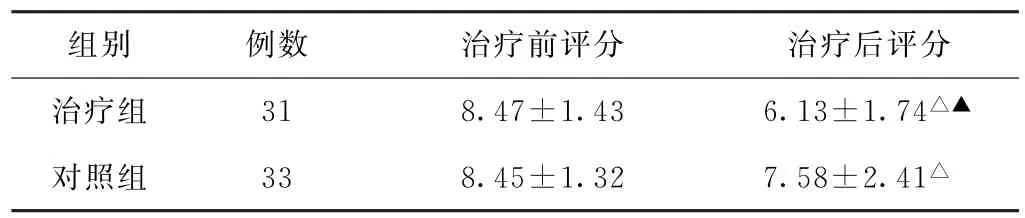

(2)Piper疲乏修订量表评分比较 治疗前,两组患者Piper疲乏修订量表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者Piper疲乏修订量表评分均较治疗前降低,治疗组Piper疲乏修订量表评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组肺癌癌性疲乏患者治疗前后Piper疲乏修订量表评分比较(分,±s)

表1 两组肺癌癌性疲乏患者治疗前后Piper疲乏修订量表评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

组别 例数 治疗前评分 治疗后评分治疗组 31 8.47±1.43 6.13±1.74△▲对照组 33 8.45±1.32 7.58±2.41△

(3)生活质量评分比较 治疗前,两组患者各项生活质量评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,对照组总体健康、精神健康、精力评分均较治疗前升高(P<0.05),治疗组各项生活质量评分均较治疗前升高(P<0.05),且治疗组除情感职能、生理职能、躯体疼痛外,其余指标与对照组相比升高更明显,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组肺癌癌性疲乏患者治疗前后生活质量评分比较(分,±s)

表2 两组肺癌癌性疲乏患者治疗前后生活质量评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

组别 例数 时间 总体健康评分 情感职能评分 精神健康评分 生理职能评分治疗组 31 治疗前 17.63±1.57 3.85±1.35 21.49±1.63 4.86±1.47治疗后 22.47±1.48△▲ 5.03±1.29△ 25.73±1.37△▲ 5.87±1.49△对照组 33 治疗前 17.46±1.38 3.97±1.25 21.27±1.29 4.83±1.62治疗后 18.52±1.27△ 4.36±1.34 22.68±1.43△ 5.64±1.52组别 例数 时间 躯体疼痛评分 精力评分 社会功能评分 生理功能评分治疗组 31 治疗前 8.43±1.69 16.13±1.54 6.84±1.72 22.93±1.43治疗后 9.82±1.73△ 19.68±1.69△▲ 8.96±1.58△▲25.31±1.38△▲对照组 33 治疗前 8.39±1.52 15.42±1.41 6.85±1.83 22.85±1.57治疗后 9.06±1.47 17.85±1.56△ 7.49±1.31 23.22±1.42

(4)血清炎症细胞因子水平比较 治疗前,两组患者血清IL-6、TNF-α和IL-1β水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者血清IL-6、TNF-α和IL-1β水平均较治疗前下降,且治疗组IL-6、TNF-α、IL-1β水平均低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组肺癌癌性疲乏患者治疗前后血清炎症细胞因子水平比较(±s)

表3 两组肺癌癌性疲乏患者治疗前后血清炎症细胞因子水平比较(±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

白细胞介素-1β(ng/L)治疗组 31 治疗前 77.62±9.43 147.26±12.36 95.79±5.87治疗后 62.73±7.42△▲ 133.57±10.75△▲ 82.47±5.22△▲对照组 33 治疗前 76.59±9.36 144.23±11.64 94.84±6.32治疗后 69.48±7.25△ 138.48±10.39△ 89.72±5.63△组别 例数 时间白细胞介素-6(pg/m L)肿瘤坏死因子-α(ng/L)

(5)免疫细胞水平比较 治疗前,两组患者CD3+、CD4+、CD8+和 CD4+/CD8+比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,对照组CD3+高于治疗前(P<0.05),治疗组 CD3+、CD4+、CD4+/CD8+均高于治疗前,且治疗组CD4+、CD4+/CD8+均高于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 两组肺癌癌性疲乏患者治疗前后免疫细胞水平比较(±s)

表4 两组肺癌癌性疲乏患者治疗前后免疫细胞水平比较(±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

组别 例数 时间 CD3+(%) CD4+(%)治疗组 31 治疗前 61.83±4.39 28.85±1.35治疗后 69.34±4.08△ 37.64±1.27△▲对照组 33 治疗前 60.73±4.39 28.37±1.64治疗后 66.47±3.98△ 29.53±1.39组别 例数 时间 CD8+(%) CD4+/CD8+治疗组 31 治疗前 32.60±1.39 1.24±0.42治疗后 25.83±1.41 1.36±0.53△▲对照组 33 治疗前 31.74±1.43 1.23±0.35治疗后 28.62±1.36 1.27±0.41

4 讨论

目前对癌性疲乏生理病理机制的研究还处于探索阶段,但是在研究中已经明确导致疲乏的原因是多方面的,如肿瘤原因、癌症医治、在癌症治疗中出现的并发症、慢性病状、心理原因等。马慧利等[10]研究认为,肿瘤相关性乏力的发病学机制可能是由肿瘤坏死因子(TNF)及转化生长因子-β(TGF-β)等细胞因子基因表达上调引起的。临床医学对于癌性疲乏的治疗方法是多模式的,包括医疗、行为及心理干预措施。其中可用于治疗除并发症如贫血等引起的疲乏症状的医疗措施相对有限,主要依靠行为学干预及心理疏导,疗效甚微,且病情易反复[11]。中医认为,癌性疲乏属于“虚劳”范畴,故多从扶正补虚入手治疗,«黄帝内经»曰:“邪之所凑,其气必虚。”在患者自身正气受损的情况下,又经历放化疗等过程,机体会出现更虚弱、复杂的情况,此时采用中医补虚疗法,正合辨证求本之意。

督脉位于背部,为阳脉之海,主导一身阳气功能活动,在督脉行辛温大热的督脉灸治疗,使阳气在体内积聚,从而起到大补阳气的作用,该疗法将经络、腧穴、药物、艾灸的作用融为一体,具有通督止痛、温阳散寒、调补脾肾、调和气血、平衡阴阳的优势。王东峰等[12]对70例癌症患者采用常规抗癌治疗,并增加督脉灸和护理干预,发现可以有效缓解患者疼痛、乏力症状,提高其生活质量。刘若冰等[13]对70例气血亏虚型癌性疼痛患者采用抗癌治疗及督脉隔姜灸治疗,发现可以减轻患者疼痛、乏力症状。近年来,多数医家认为督脉灸的作用机制在于该疗法在背部膀胱经皮部、络脉及督脉之别络,通过经络内连脏腑、外络肢节、沟通内外的特点,激发诸经络、腧穴的功能,达到较好的临床治疗效果[14]。«灵枢·本脏»言卫气能“温分肉,充皮肤,肥腠理,司开阖”,是指人体的保护层卫气卫阳可抵御外邪,保护机体,减少疾病发生。肿瘤患者以中晚期多见,正气亏虚为本,“劳者温之”是通过温补的方法治疗虚劳疾患,均是督脉灸治疗癌性疲乏的理论基础。高雪云等[15]治疗癌性疲乏注重调整阴阳平衡,振奋正气,使筋得充、神得养,内服升提阳和汤联合督脉灸的温阳补虚功效,治疗后患者疲乏感消失,疗效显著。

IL-6属于炎症调控因子,可以由TNF-α、IL-1β因子诱导释放,而IL-6又可抑制TNF-α、IL-1因子的产生[16]。肿瘤患者的免疫力降低体现在外周血T淋巴细胞亚群发生变化,包括CD3+、CD4+细胞含量及CD4+/CD8+细胞比值[17-18],通过指标的变化判断肿瘤治疗的效果。本研究结果表明,在抗癌治疗基础上加用督脉灸,不仅能降低患者Piper疲乏修订量表评分,提高生活质量评分,还对其血清炎症细胞因子及外周免疫细胞水平产生了积极影响,为督脉灸治疗癌性疲乏提供了确切的临床证据。

综上所述,督脉灸作为治疗癌症的一种辅助疗法,可以较好地缓解患者疲乏程度,提高生活质量,可在临床推广使用。该研究也存在一些不足,如样本量偏少,缺乏多中心合作的临床数据,今后可从多方面进行更深层次的探讨,如督脉灸方法改进、中医证候分型及规范、分子生物学机制等角度,以明确督脉灸治疗癌性疲乏的作用机制。