地方高校卓越教师培养的逻辑理路、现状与思考

邵光华 高源

摘要:卓越教师不但要拥有健康人格、必备的学识和能力、正确的价值观以及持续的进取心,还要能根据时代赋予教师的重任自觉学习与创新。本科阶段学习的基础奠定了卓越教师之后发展的方向与速度。地方高校采取选拔组班的方式对卓越班学生进行精英式培养有其合理性和必要性。从就业情况来看,卓越班培养模式效果良好,但从毕业之后就读硕士研究生的比例来看,情况却不尽如人意。地方高校在卓越教师培养中,不应过分强调技术理性一味培养其教学技能,而应将学科专业性和教育专业性并重。在卓越班培养评价方面,也不应一味满足于高就业率,还应考虑后续考研深造率以及就业后的现实表现。地方高校卓越教师的培养应不断改进方法、总结经验,并尝试将有益经验移植到整个师范生培养上来。

关键词:地方高校;卓越教师;卓越班;培养

中图分类号:G645

文献标识码:A文章编号:1674-7615(2022)03-0072-09

DOI:10-15958/j-cnki-jywhlt-2022-03-012

百年大计,教育为本。随着时代的发展与进步,人民群众对高质量教育越来越期盼,而高质量教育需要一批高质量教师作保障。为此,教育部于2014年8月印发的《关于实施卓越教师培养计划的意见》(以下简称《意见》)明确指出:“针对中学教育改革发展对高素质教师的需求,重点探索本科和教育硕士研究生阶段整体设计、分段考核、连续培养的一体化模式,培养一批信念坚定、基础扎实、能力突出,能够适应和引领中学教育教学改革的卓越中学教师。”[1]2018年9月,教育部印发的《关于实施卓越教师培养计划2.0的意见》依然强调分类推进培养模式改革,重点探索本硕一体化卓越教师培养模式,为培养造就数以百万计的骨干教师、数以十万计的卓越教师、数以万计的教育家型教师奠定坚实基础。显然,国家已从对教师数量的关注转向对教师质量的关切,卓越教师培养计划正是针对这一需求的有效回应。

什么样的教师才算是卓越教师?从称呼上来看,“卓越”一词的意思是“杰出”,所以,必然是少部分素质优异的教师才能称得上卓越教师。卓越教师是教育情怀深厚、专业基础扎实、勇于创新教学、善于综合育人和具有终身学习发展能力的高素质专业化创新型教师。有许多学者从不同角度对卓越教师特征进行了探讨。比如,柳海民等认为,理想的卓越教师是“专业精神朴实高尚、专业知识融会贯通、专业能力卓著出色”的教师[2];黄露等研究指出,“强烈的职业动力、先进的教育理念、独特的个人魅力、灵活的教学行为、高效的学生管理”是卓越教师的共有特征[3];而毕景刚则认为,卓越教师应具备“高尚的师德师风、坚定的教育信念、敦厚的文化底蕴、丰富的知识结构、先进的教育思想、娴熟的教学技能、敏锐的实践与反思能力、自主的专业发展以及过强的创新能力”[4]。不论从何种视角分析,卓越教师在知情意方面以及教学创新、育人、终身学习和发展能力等方面都应该是出类拔萃的,在学科专业和教育专业两方面都应该是强者。

可以说,教师职业情意浓、学科专业功底厚、教育教学能力强、持续发展后劲足、创新意识能力强是卓越教师的必备品质,那么,这样的卓越教师谁来培养?地方院校能否有所作为?又当如何作为?《意见》提倡的一体化培养模式在诸多地方高校难以施行,一是因为许多院校没有教育硕士授权点,无法完成本硕一体化培养;二是即便有授权点,名额也有限;三是在名额足够的情况下,能否吸引具有卓越潜质的师范生就读也是个问题。本文試从卓越教师培养的逻辑理路出发,结合一些地方高校的实践,探讨地方高校如何有效参与卓越教师培养的问题。

一、卓越教师培养的逻辑理路

(一)当前教育硕士研究生的生源质量还不满足成为卓越教师后备军的条件

根据《意见》精神,中学卓越教师培养模式是本硕连读。如此自然要问:当前的教育硕士研究生是未来卓越教师的种子选手吗?答案为一小部分是。原因在于教育硕士生源质量整体而言并不理想。

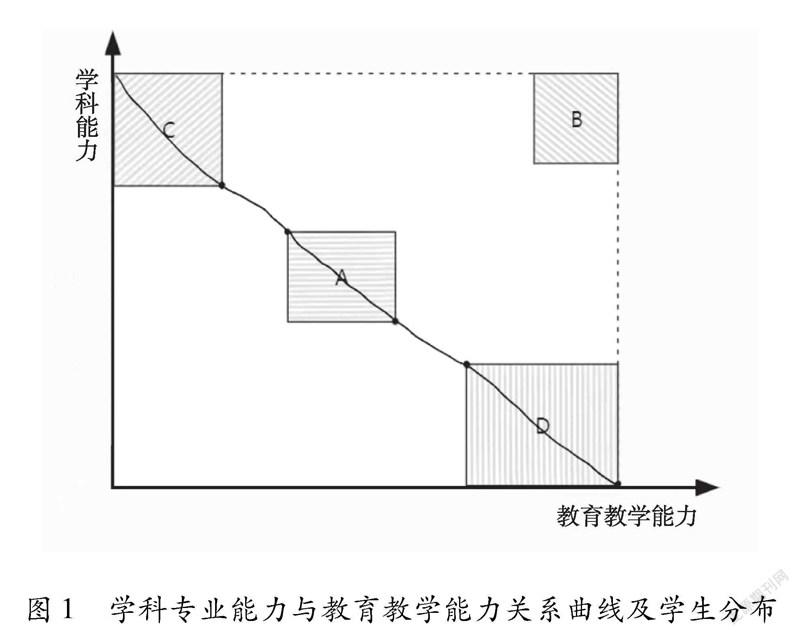

首先,不论是部属重点高校还是地方院校的师范生培养,一直以来普遍存在两种“分离”现象:一是学科专业学习与教育专业学习相分离,二是教育理论与教育实践相分离,这就导致许多师范生或在学科专业方面较强而教育教学能力方面较弱,或教育理论较为扎实而实践行动力较弱,难得出现兼而有之的双优学生。导致分离的原因是多方面的,其中一个原因是多数高校师范生在隶属关系上大多归属于学科性学院,学科性学院负责学科专业方面的培养,而教育专业方面的培养是后期由相当于“外来户”的教师教育学院来培养。学科性学院的培养目标很大程度上是引导学生把学科专业课学好,掌握扎实的学科专业知识,为考取学科专业类研究生打好基础。虽然教师教育类课程开设得也很多,但现有培养模式基本是:本科前两年开设学科专业课,大三开始开设教师教育类课程。问题是,先接受的学科学习无形中会影响学生的学习兴趣和志向,使他们可能更倾向于学科性学习,而不喜欢或不知道如何学习教师教育类课程,常常以死记硬背的方法来应付。

越是偏好学科专业课学习的学生,尤其是专业课成绩突出的学生(如图1中C区学生),越是奋发学习专业课,想着去考取学科专业方向的研究生,从而心思不在教师教育类课程的学习上,对所开设的教师教育类课程也多是以完成学业以便考取教师资格证为底线而已,无意发展自身的教学能力;反过来,专业课成绩不太好的学生,自认在学科专业学习上难以有好的发展,未来就业只能做教师,从而会在教师教育类课程与教学实践上下功夫,这方面成绩和教学能力也就更为突出(如图1中D区学生)。也就是说,在目前培养模式和学生学习思维模式下,学生的“双专业”发展基本成反向关系(如图1中斜线),“双优”学生(如图1中B区域学生)比较少。

更为关键的是,教育教学能力突出的学生大部分毕业会考上教师编制直接就业,往往放弃攻读教育硕士研究生的机会。如此一来,在现有培养模式和招聘机制的“两向夹击”之下,高校教育硕士招生生源既不是学科专业学习最好的,也不是教育教学实践能力最强的,更不是双优的,多是两方面都为中等的学生(图中A区及附近学生)。

其次,更有一批跨专业、非师范的考生报考教育硕士,这批学生有志于做教师的想法值得鼓励和赞扬,但他们教育专业基础薄弱,考研成功多半是靠考研辅导机构的短期培训以及对考试要点的死记硬背。我们对某所“双一流”建设高校某学科教学方向报考生源的统计发现,103人中有33人来自高校二级学院,即俗称的三本院校。在该校招生简章明确要求本科专业要对口的情况下,仍有17人跨专业报考。

由此可见,地方高校本科与教育硕士招生培养模式并不能自然培养出卓越教师来,这使得卓越教师批量培养成为难题,急需改革培养模式。卓越教师培养必须有意而为之,给予特殊渠道,并及早抢占“优质”生源。

(二)卓越教师培养需要“选苗子”,采取精英式培养模式

《意见》提出的本硕一体化卓越教师培养模式,要求将卓越教师培养分为“本科阶段+教育硕士研究生阶段”,不是简单的本科毕业直接考取教育硕士,而是让有潜力的好苗子连续、不间断地完成教育硕士研究生阶段的培养。《意见》提出了卓越教师不再是在大一统的师范教育背景之下自发成长,而是要有意识、有目的、有针对性地去特别培养的观点,这就需要在普通师范生培养基础上创建新的培养模式,也就是通过二次选拔进行精英式培养。

地方高校卓越教师培养应通过二次选拔,建立卓越教师特别班级、开设特别课程、施行特别管理来实现。关于这一点,也有学者持不同意见。有学者认为,这种选拔式培养有悖于教育公平,会给师范生造成教育不公平印象,也会导致教育资源分配不公。因为这种精英培养模式需要集中最优质师资,若这些优秀教师不能同时承担普通师范生的课程,那么就可能出现在培养出少量卓越教师的同时,降低师范生整体培养质量。这样,即使大学每年都培养出一定数量的卓越教师,但更多的普通师范生的培养质量却并没有得到改善与提高,甚至出现下降的情况[5]。

但是,卓越教师应被视为一种特殊人才,特殊人才只有采取特殊方式进行培养,才能更有成效。正如高考分层选拔一样,卓越教师特别班只不过是在高考分层基础上再分层选拔一次而已。高等教育的基本培养机制就是分层分类培养,不论是本科教育还是研究生教育,都是通过考试选拔,进入相应层级的学校和专业进行分类培养。国家的各类人才建设都是通过层级申报和选拔的方式进行的,为了培养出卓越教师人才,采取二次选拔,将更为优秀的学生集中到一起进行特别培养,就好比“让一部分人先富起来”,在一定意义上既合情也合理。事实上,卓越教师是与普通教师相对而言的,并不是每一位师范生都适合做教师,更不是每个师范生都具有教育天赋,所以,卓越教师的精英教育模式也是現阶段一种必要的选择。精英培养是卓越教师培养的基本理路,关键是选拔标准要精准,能够真正选拔出具有卓越教师潜质的学生来。另外,这种卓越教师精英培养模式也是因材施教在师范教育中的一种具体体现。

卓越教师的培养除了好的环境、好的引导和好的课程体系,更要有一个好的顶层设计。追求卓越人才培养的教育精神可以熏陶到整个师范生培养领域,而从实践中产生的培养卓越教师的“良方”,也可以进一步用于普通师范生培养上。

(三)完成2035卓越计划目标尚需地方高校积极参与

到2035年,要想培养出数以十万计的卓越教师,就当前部属重点师范院校的力量来讲是远远不够的。以北师大为例,每年招收500人左右的教育硕士,这里面“双专业”都优秀的比例又能有多少?所以,需要地方高校不断向部属重点师范院校输送优质的教育硕士研究生生源,这应是地方高校参与卓越教师培养的主要方式。也就是说,普通地方高校在卓越教师培养方面要抓好一体化培养中本科阶段的培养和引导,践行卓越教师培养理念,输送优秀的教育硕士研究生苗子。

二、地方高校卓越教师培养的实践分析

地方高校对卓越教师培养计划的响应几乎无一例外采取了“卓越班”模式,即选拔同一个年级的优秀师范生组建成一个或几个特别班的方式进行培养。在具体实践中,“卓越班”组班方式有两种:一种是经过全校性选拔从整个年级中挑选出一个卓越班,另一种是每个年级每个主要学科专业分别选拔出一个卓越班。通常,学校会在师范生的第二学年结束后,根据相应的选拔标准,挑选出品学兼优、有将来从事教师职业积极意向的师范生作为卓越教师的预备培养生组成卓越班,集中全校优质资源进行培养,同时通过榜样效应带动其他师范生努力奋进,促进师范教育高质量发展。

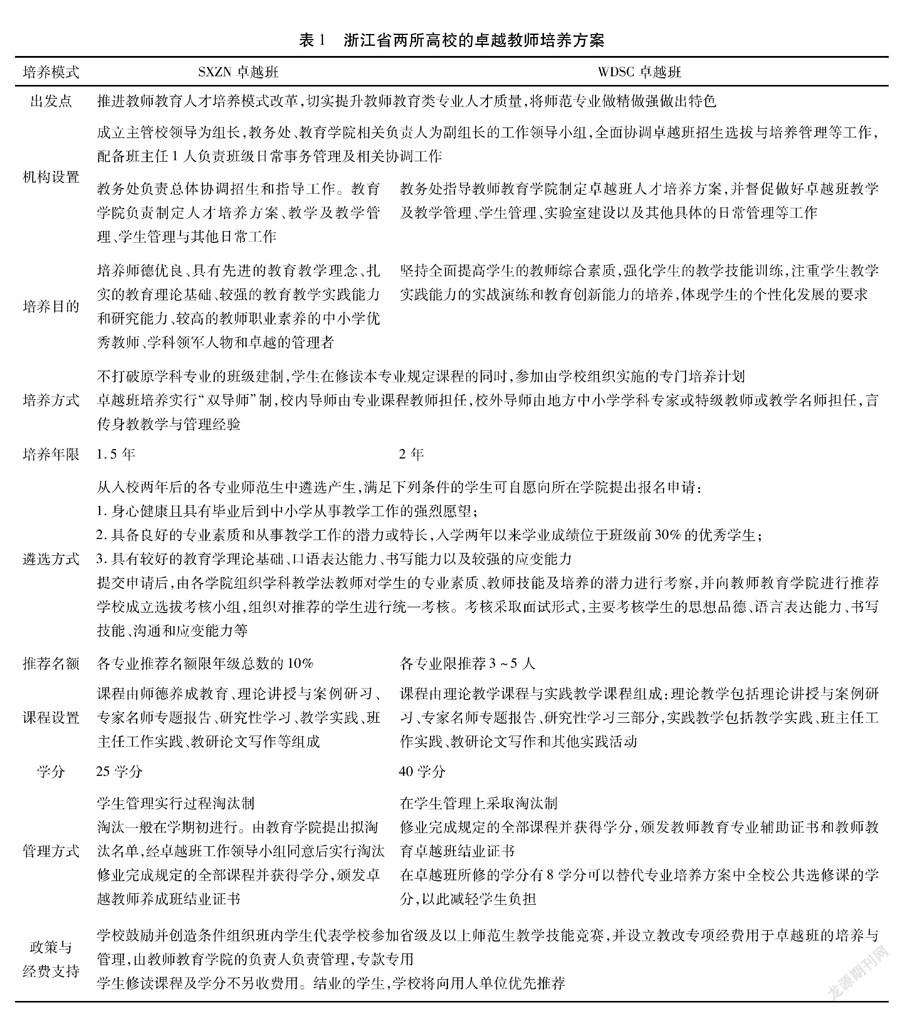

(一)全校选拔组成一个卓越班的培养模式

在师范生不是非常多的地方综合院校里,往往挑选全校某个年级各个师范专业中比较出色的学生集中到教师教育学院独立编班,统一培养。例如,浙江省两所地方高校的卓越教师培养实践模式,就是成立全校性的卓越班进行集中培养,具体实施方案如表1所示。

两所学校都是按卓越班培养模式开展卓越教师培养改革的:学生选拔的苛刻条件可以保证卓越教师预备生的学科理论基础扎实,教师必备素质能力较强;在不打破原有的专业班级基础上参加额外的课程学习和项目实训;课程内容上重视教师教育理论与实践的结合,教师道德的培养与教学技能的训练;管理上设置专门机构,划拨专项经费。

两所学校在实践中都获得了一定成效。例如,从每年的毕业生就业情况报告可以看出,SXZN卓越班第四期全班42人,除尚在备考某个地区公招的2人以及考研的1人外,其余学生全部成功考取教师编制,其中有12人名列各地市考试总成绩第一,10人直接面试录取;而已经毕业的WDSC卓越班成员在各地区的教师编制考试中几乎全部以优异成绩考上编制,而且从2017年开始,学校所在地市各地教育局已经把WDSC卓越班学员作为提前批教师招聘条件之一,省内各地市教育局对WDSC卓越班培养的学生也十分认可。

(二)在学科专业中设置卓越班的培养模式

另外一些地方高校以学科专业为基础,在各自学科性学院进行选拔组班,而不是集中由学校教师教育学院统一培养。例如,XH师范大学实施“园丁计划”,坚持精英教育理念,在汉语言文学、数学与应用数学、英语3个师范专业里组建卓越教师培养实验班。选拔时间是第一学年结束后,分别采取“3+1”“4+2”“3+3”培养模式,构建4年不间断的实践教学体系。实践证明,首届3个园丁班共118名学生,一次性就业率达100%。用人单位反映,园丁班学生有坚定的从教信念,先进的教育理念,扎实的专业基础,娴熟的教师技能,较强的反思能力[6]。

(三)培养环节简析

地方高校开展卓越教师精英式培养的重点,在于学员的遴选与管理、双导师制培养方式以及实践指向的课程设置。

1.学员遴选与管理

对卓越师范生的选拔往往采取平时成绩与面试考察相结合的方式来判断其专业知识状况与非智力素质水平。非智力素质包括沟通能力、共情感能力、对教育事业的热爱、应变能力等。学校通过列出条件标准,采取开放式的选拔方式,先由满足条件的学生自愿申请,再由学校相关机构在申请人中进行筛选。也有院校列有破格条件,如果成绩不符合标准,只要能提供其他非智力素质的证明材料,也可适当考虑。如CQ师范大学的师范卓越班遴选方式就增设了对学生职业倾向的测试,让学生明确自己的性格和职业倾向,为学校选拔学生及其个人未来职业选择提供一种参考[7]。个别能力突出的学生也可以由辅导员或专业老师推荐。通过多维度对学生进行全面了解,可以在一定程度上保证卓越教师培养的生源质量。

班级管理方面,把在全校范围内选拔出的卓越班纳入教育学院,管理难度较大。重点是需要相关学院及部门在项目开始前就进行积极沟通,保证整个培养过程权责清晰,才能为卓越教师的培养提供有力的制度保障。学生的管理办法需要结合院校条件、班级设置方式与课程方案综合考虑之后方可制定,比如CQ师范大学的卓越班就结合自身情况提出了“两头三级”的管理模式与考核制度。“两头”指学院与基地中学均派出专人承担卓越班具体管理工作;“三级”指一级培养双方主导管理,二级班级干部协助管理,三级学习小组自我管理。这种管理模式不但充分发挥了校方管理的主导性和基地中学管理的灵活性,而且尊重学生自我管理的自觉性,调动了学生参与班集体建设与管理的积极性,实现了“校方指导、基地督促、自我管理”的管理设想。另外,过程管理采取淘汰制,淘汰能力不够突出或从教愿望不够强烈的学生,重新回到原来班级接受普通师范教育培养。通过淘汰制,可以保证进入卓越班学生的学习积极性,减少懈怠感。

2.“双导师”制的培养方式

为培养“综合素质高、专业能力强、教学实践能力强”的卓越教师,高校基本都实施了“双导师”制,即同时给学生配备大学专业指导教师和中学实践指导教师[8]。专业指导教师主要教授学生结构化的学术理论知识,拓宽学生科学研究的视野;中学指导教师带给师范生教育的经验与方法,引导师德与教育情怀的养成。中学指导教师一般是合作中小学的优秀教师通过聘用的方式与院校建立合作,对于师范生教学技能的提高、教育情怀的养成以及作为教师的初期成长都有重要促进作用。

3.实践指向的课程设置

教育教学实践是师范生培养的重要环节,但师范生实践能力弱的问题普遍存在,卓越教师实践能力的培养同样应该引起重视。卓越班的课程设置有着鲜明的实践指向性,强调教学技能训练,鼓励学生参与教学技能比赛来提升实践与创新能力。

不同高校具体做法也有不同:一些高校提出“4+1”实践教学体系,要求学生每周固定1天去见习学校,每周见习都有具体任务,在任务驱动下完成1天见习活动,返校后召开专题见习研讨活动,及时反馈与交流心得,在提高实习积极性与教育热情方面收效明显[9]。一些高校提出分段式、层次性的四年一体化实践模式,对不同年级的实践提出不同要求。比如,大一以“感悟”为目标,通过访谈“德艺双馨”教师的形式培养教育信念与教育情怀;大二以“领会”为目标,引导学生全面参与课堂不同环节的教学过程;大三以“掌握”为目标,通过微格教学、传统训练或参与竞赛促进学生掌握教学基本技能;大四以“提升”为目标,进入基地学校实习,巩固提高教育教学能力,丰富教育体验[10]。一些学校为提高学生教育教学能力和综合素质,在师范类专业人才培养方案中,突出实践育人导向,设置不同的以教育见习、教育实习、教育研习、教学技能实训、教学实验和科研训练等为侧重点的实践类必修课程。在教学计划外,辅助开展类型多样的实践活动,形成课内与课外相结合的教师教育实践教学体系,全面提升卓越师范生的教育教学能力、教学研究能力与实践创新能力[6]。

(四)存在问题

通过分析地方高校卓越教师培养实践案例,可发现以下问题:首先,虽然大部分学校采取精英式培养方法,但培养目标的价值取向与《意见》中的培养目标还不够一致,培养实践偏就业取向。《意见》提出的卓越教师培养目标,是要让一批优秀的具有积极从教意愿的师范生经历“师范本科的优越基础培养+教育硕士阶段的提升培养”,最终成为卓越教师的“潜力股”;而目前地方高校的卓越教师培养目标多是指向直接就业,而不是使这些優秀的苗子进入教育硕士研究生层次继续深造,部分原因在于某些地方高校不具备硕士研究生培养条件。其次,课程设计过于偏重实践课程,也许是因为目标定位在就业而不是升学。卓越教师必须双专业发展,只有专业水平和实践能力都得到发展,才能成为真正的卓越教师。

三、地方高校卓越教师培养的进一步思考

(一)全校性选拔和精英式培养是地方高校卓越教师培养的可取之路

地方高校批量培养卓越教师是不现实的,只能采取精英培养模式。在高等教育阶段,无需避讳精英培养模式,整个高等教育虽然步入了普及阶段,但特殊人才培养可以采取精英培养模式。

就目前卓越班选拔的两种形式来看,专业内选拔,有利有弊:利是课程设置相对容易,教学实施起来方便;弊是选拔出来的对象可能难以达到卓越教师需要的潜质要求,“卓越”程度可能不够,卓越班也就名不副实。而全校性选拔,能够真正选拔出有潜质的卓越教师培养对象,通过精心的课程设计与合理的教学安排,容易见成效。尤其是地方高校,往往经费紧张,全校性选拔一个卓越班,通过特殊政策支持,可集中“火力”聚焦培养。只是课程设置方面,更多的是公共教师教育类课程,学科教学方面的课程设置和实施较为复杂,管理方面需要作好更多协调。其实,卓越教师培养除了学校和教师积极营造学习氛围和进行职业引导之外,关键靠的还是学生的自觉和自主。

(二)立德树人的价值取向和追求卓越的理想信念是成为卓越教师的根本要素

教师的职业道德水平决定着其教育工作的价值方向,教师在价值观方面的偏颇,会直接影响到学生内心正确价值观的形成。成为卓越教师的基础是扎实的专业知识与熟练的教学技能,而更为重要的是对教育情怀和自身道德高标准的坚守。师德师风和奉献精神对一个教师而言至关重要。因此,卓越教师培养必须强化师德养成,提高育人本领。师德其实源于对学生的爱,唯有爱学生才能进一步发展出对学生的尊重与信任,对教育与教学的热爱是教师在未来的职业生涯中能够持续进步的动力。然而,师德培养流于形式是师范生培养过程中一直以来都没能很好解决的问题,需要再作探讨。

当卓越教师走向教育工作岗位,是否还能够用“卓越”二字来要求自己,是否还能有意识地提高自己,是否还能够判别自身在教育方面存在的不足而客观评价自己等,这些也是卓越教师培养中值得关注的问题。在实践能力的培养之外,还要聚焦培养出来的教师在未来的发展中是否能够走向卓越。因此,把师范生培养成具有“卓越”思想意识的初任教师是高校当下培养的主要任务。高尚的师德是核心,对教育事业的热爱是根本,追求卓越的心向是关键。因此,卓越教师班需要加强立德树人价值取向的培养,使学生养成追求卓越的心向。

(三)系统设置卓越班课程体系,确保学科专业和教育专业双向发展

卓越教师既应具有娴熟的教育教学理论和教师基本技能,又应具有厚实的学科专业基础。当前,地方高校卓越教师培养基本是以学科专业成绩作为选拔的基础依据,以语言表达和沟通能力等作为判别标准,以教学实践能力提升作为培养重点,这样很容易将卓越班变为职前技能培训班。尤其是将学生统一集中在教师教育学院里培养的卓越班,不能只是一味地加强教师教育类课程的开设,而放松学科专业的学习。只有吃透专业方面的东西,教学上才会有更好的表现,教学才能抓住学科的思想和本质。

因此,卓越教师班的课程设置必须要体现整体观,同时兼顾学科专业与教育教学方面的课程设置,确保学科专业素养与教师专业素养培养并重。在加强卓越师范生实践能力培养的同时,也要加深与拓展其学科知识。当然,对于地方高校来说,如何构建合理的课程体系,协调卓越班与原学院班级课程间的关系等,还需要结合院校本身师资力量与教学条件,经过进一步探索与实践才能找到答案。

(四)加强实践反思能力培养,增强教学研究能力

教学实践能力弱是师范生培养普遍存在的问题,大多数地方高校在卓越教师培养中都积极为学生提供更多实践机会,有些学校甚至四年不间断地对学生进行实践训练[11]。其实,选拔卓越班学生时最看重的是学生的教师潜质,语言表达能力和灵活的应变能力尤为重要。所以,对卓越班学生而言,最不担忧的应该就是实践能力,而最需要补充的恰恰是理论知识。因此,需要加强学生的实践反思习惯和教学研究能力,反思习惯与研究能力是教师未来走向卓越的重要法宝。

在实践过程中反思,在反思中重建认知,才能真正实现教育理论与实践的融合,提高卓越师范生的专业素养,使其教育教学知识更加扎实,教育教学行为更加有效,教育教学信念更加坚定。通过反思教学策略与常用研究方法来帮助学生分析理解实践中某些问题背后的原因,针对问题采取措施改进,这样的实践才能真正促进卓越班学生的成长。

根据《意见》要求,卓越教师在本科阶段培养结束后应继续攻读教育硕士研究生。本科毕业后即从事教学工作,学术底蕴偏低,不利于长远发展。引导和鼓励学生进一步考取教育硕士研究生,就应在本科阶段加强理论学习,坚定教师职业信念,而不能把重心放在“花拳绣腿”式的教学技能的训练上。

部分学校在本硕一体化卓越教师培养方案里,采取“3+1+2”模式,将本科阶段第四年的教育实习拿掉,这也是不科学的。真正登台讲课的经历体验,对加深前期理论学习的理解及之后的长期学习都是至关重要的。

(五)加强协同培养,真正激活UGSU-G-S(University-Government-School),是指高校、地方政府和中小学协同对师范生的培养。机制

卓越教师培养实践环节离不开各方面的配合,如今的UGS机制在各个地方还没有真正发挥出作用,政府的指挥协调功能仍然发挥得不够,中小学的积极性还没有充分调动起来。原因是多方面的,一是政府的调节干预作用目前只发挥在评选先进教师发展学校方面,潜能有待进一步激发;二是院校缺乏持续有效的三方沟通机制,作为主体方缺少主动性,更倾向于“关起门来”自己培养(专项经费不足可能也是一个原因);三是中小学不能完全信任实习生的教学水平,担心教学质量无法保证。

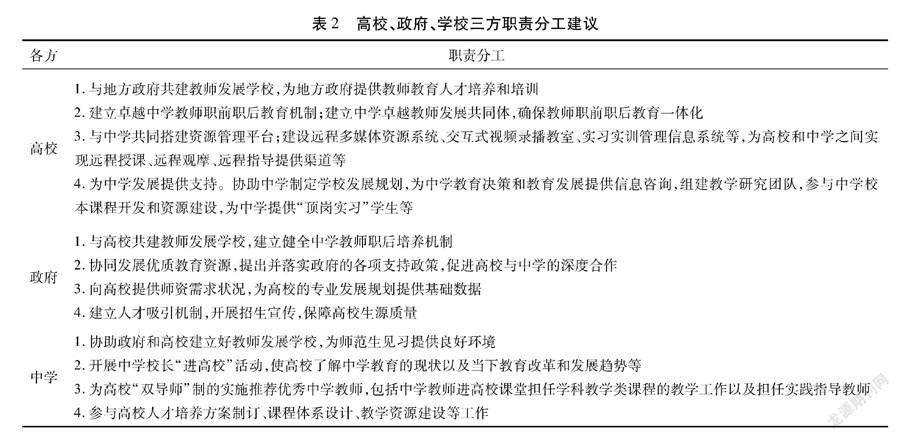

卓越班培养需要进一步加强联合培养力度,提高UGS效率:一是院校要切实提高卓越班学生的实际教学能力,加强技能训练,提高职业素养,以过硬的教学本领换取中小学的信任与机会,同时提高指导教师的待遇水平,吸引优秀教师指导;二是地方高校要提高协同培养意识,主动参与地方事务,如参与中小学教师理论培训、地方课程改革研讨、地方政府教育规划制定等,这样才能平等互利合作,真正凝聚培養力量;三是高校、政府、学校要明确自己的角色定位,各司其职,明确分工,表2是对三方职责分工的建议。

(六)优化卓越班师资,协调好学生管理工作

卓越教师的培养不仅要保证培养对象的卓越,还需要卓越的专业课程设置和教学作支撑,而卓越的师资队伍必然也会提高卓越教师的培育质量。采取以双导师制为主的指导方式培养卓越教师还不够,因为卓越教师不仅要在教学能力上突出,在学科基础知识和教育理论方面也必须优异,而双导师制更多突出的是对教学能力的培养。所以,还必须加强学科专业教师和教师教育师资力量的优质配备。

卓越班培养需要优化、协同好四个指导教师队伍:学科专业课程教师、学科教学课程教师、教师教育理论课程教师、中小学实践课程教师。目前的问题是,存在专业导师有名无实、实践导师经验至上而理论深度不够的问题;对卓越教师的培养更看重教师教育类课程的学习和教师专业技能的训练,而放松对学科专业课程的高要求。对自身学科本质缺少深度理解的教师不可能成为真正的卓越教师,最多靠授课技巧博得一些荣誉而已。所以,在师资队伍配备方面要严格筛选,保证入选教师事业心强、正能量足;要扭转学科专业类教师、教师教育类和学科教学法教师各自为政的观念,加强教师间的交流与合作,让其在教学过程中根据卓越班的培养目标对学生进行适当引导。另外,为了激励教师投入更多,也要提高卓越教师培养项目参与教师的待遇,以便逐步建立起一支相对稳定、创新能力强、业务精良的卓越教师培养师资队伍。

无论是采取在各自学科性学院属下单独编班,还是从各学院选拔学生在教师教育学院集中编班的形式,学生的管理方面都容易因为特殊班的性质出现管理空挡,这就需要不同学院之间相互协调、及时沟通。学科专业培养还是应交由原学院负责管理,而教师教育类培养则交由“卓越教师培养办”(或专门成立卓越班项目组等特殊机构)制定专门的管理方案。目前的卓越教师班管理方面还没有形成有效的模式,学校需要结合学院与学生的情况,提前与相关学院进行沟通,保证整个培养过程权责清晰,为卓越教师培养提供有力的制度保障。

(七)校内外充分共享优质教育资源

让卓越师范生带动师范生整体进步是我们共同的愿望,所以,在卓越教师培养的同时,可以考虑定期组织卓越班学生以演讲、报告的方式,结合教学案例与普通师范生分享所学内容,这样既能够发挥卓越师范生领头羊的榜样作用,又能够将教育资源的使用范围扩大;既锻炼与提高了卓越班师范生的教育能力,又可以调动普通师范生的积极性。目前,对于卓越教师精英培养模式不公平的质疑主要聚焦于优秀教育资源上,如果充分利用现代信息技术,实现优质教育资源共享,卓越教师培养不仅不会带来教育不公平问题,而且还会带来整体师范生教育质量的改善与提高。因此,深化信息技术的运用,助推卓越教师培养模式改革,使教育资源灵活流通显得尤为重要。

同时,卓越教师培养也应加强院校间的合作和资源共享。目前,卓越教师的培养都是院校单独进行,互联网时代线上教学越来越普及,如果院校在保持自身培养特色的基础上,能够同层次相近的其他院校合作开设一些培养课程或培养项目,或开发、建设一些灵活的线上选修课程,实现优质资源共享、互通有无,在一定程度上能够提高卓越教师培养质量。

(八)卓越教师培养需要统一且有效的评价体系

针对卓越教师培养的成效,目前,高校的评价标准都是从卓越班学生就业率和考研率来衡量的,但就业率与考研率无法直接反映毕业生的教学创新能力、继续学习能力以及综合育人能力等。从各地方高校培养成效的介绍来看,普遍就业率(考编率)高,考研率低,至于这些学生入职后是否选择攻读在职教育硕士也没有相关数据。所以,仅根据高就业率和低考研率这两个指标是不能科学判断卓越教师培养质量的。对卓越教师培养的评价,除了就业指标,还要看就业之后继续考取教育硕士(可能主要是非全日制研究生)的比例情况。另外,隐性的培养效果需要在入职一段时间之后才能显现,这需要通过持续跟踪评价才能够得到相对准确的评价结果。如入职后对教育、教学、学生的热情是否减退,教学能力、沟通能力、教学理念是否提升,5年内参与教坛新秀比赛情况以及教学研究成果发表或评优情况等。只有综合以上因素进行评价,才能真正改进与提高卓越教师培养项目。当前,还没有高校能够提供这样的评价实践范本,建立卓越教师培养评价体系任重而道远。

参考文献:

[1]

中华人民共和国教育部.教育部关于实施卓越教师培养计划2.0的意见[EB/OL].(2018-09-30)[2021-01-06].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7011/201810/t20181010_350998.html.

[2]柳海民,谢桂新.质量工程框架下的卓越教师培养与课程设计[J].课程·教材·教法,2011(11):96-101.

[3]黄露,刘建银.中小学卓越教师专业特征及成长途径研究——基于37位中小学卓越教师传记的内容分析[J].中国教育学刊,2014(3):99-104.

[4]毕景刚.“卓越教师”计划之背景、内涵及策略[J].教育理论与实践,2014(11):33-35.

[5]魏振水.关于实施卓越教师培养计划的几个问题[J].中国教师,2018(9):84-88.

[6]吴越,李健,冯明义.地方师范大学“卓越教师”的培养路径分析——以西华师范大学“园丁计划”为例[J].中国高教研究,2015(8):92-97.

[7]唐旭.中学语文卓越教师培养与卓越班管理——以重庆师范大学为例[J].教育理论与实践,2016(29):33-35.

[8]金姝兰,侯立春,胡忠俊,等.本科生导师制与卓越教师培养——基于扎根理论的探索性研究[J].上饶师范学院学报,2020(3):76-84.

[9]周炎根,黄俊.基于卓越教师培养的“4+1”实践教学体系构建[J].扬州大学学报(高教研究版),2018(4):112-115.

[10]林天伦,沈文淮,熊建文.卓越教师培养的实践探索[J].教育研究,2016(7):156-159.

[11]胡琴.全程化实践:卓越教师协同培养的实践探索——以西南大学“师元班”为例[J].教育理论与实践,2020(7):43-46.

Fostering Excellent Teachers in Local Colleges and Universities: the Logic Path, Status and Thinking

SHAO Guanghua, GAO Yuan

(College of Teacher Education, Ningbo University, Ningbo, Zhejiang, China, 315211)

Abstract:

Excellent teachers should not only have good personality, the necessary knowledge and ability, positive values, and long-term ambitions, but also be able to consciously learn and innovate according to the tasks given to them by the era. The learning at undergraduate stage lays the foundation for the development direction and speed of outstanding teachers., thus it is reasonable and necessary for local colleges and universities to select qualified students for excellence classes to accept elite training. From the perspective of employment, the training mode of excellence class has a positive effect, but it is not satisfactory from the ratio of undergraduates who choose further their studies right after graduation. In the training of excellent teachers, local colleges and universities should not focus only on skill rationality by cultivating students’ teaching skills, but to pay equal attention to the specialty of subject and education. In the evaluation, they should not only be satisfactory with the high employment rate, but also take the situation of subsequent postgraduate education as well as the actual performance after employment into consideration. To implement the excellent teacher training plan, it is necessary to improve the cultivation approaches and summarize lessons learnt, so as to transplant this mode to the fostering of all normal university students.

Key words:

local colleges and universities; excellent teacher; excellence class; fostering

收稿日期: 2022-01-12

基金項目:宁波市社会科学研究基地课题“地方高校高质量人才培养改革研究”(JD5-FZ11O)。

作者简介:邵光华,男,山东菏泽人,宁波大学教师教育学院教授、博士生导师,教育部高等学校教学指导委员会委员。

高源,女,黑龙江大庆人,宁波大学教师教育学院研究生。