南通非物质文化遗产保护优秀案例解析

沈逸飞 李乐

在世界遗产体系中,联合国教科文组织1989年出台的《保护民间创作建议案》可以被视为保护人类口头与非物质遗产的重要开端,1998年颁布的《宣布人类口头和非物质遗产代表作条例》使“非物质遗产”的概念被正式提出。进入21世纪后,随着我国加入《保护非物质文化遗产公约》并启动多项民间文化遗产普查、抢救工程,使“非物质文化遗产”这一概念正式进入中国,并掀起了学界研究的热潮,引起了社会各界的长期广泛关注。在国家的立法保护、政策推动、资源整合等大力支持下,我国的非物质文化遗产保护形成了“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展”的指导方针[ 1 ],以及“政府主导,社会参与,明确职责,形成合力;长远规划,分步实施,点面结合,讲究实效”的保护原则。

南通有着丰富的非物质文化遗产,其中最具代表性的有“南通蓝印花布”“板鹞风筝”等。近年来,南通的非物质文化遗产保护工作取得了长足进步,对提升南通文化软实力、提升南通文化自信、树立南通城市形象起到了积极的推动作用。在众多非物质文化遗产项目中,陆家锣鼓在传承人陆嘉玉老人的推动下,得到了良好的保护与发展。

陆家锣鼓的文化起源和发展现状

陆家锣鼓作为江苏省重要的非物质文化遗产项目,其形成和发展具有独特的历史文化渊源。非物质文化遗产的保护和传承,应当从社会学、语言学、历史学等多学科综合视角切入,探明历史渊源,厘清发展脉络,才能将遗产保护理论与实践相结合,提出合理的保护利用策略。

1.陆家锣鼓的文化溯源

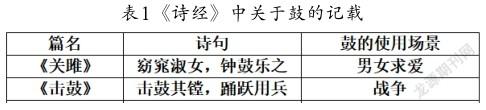

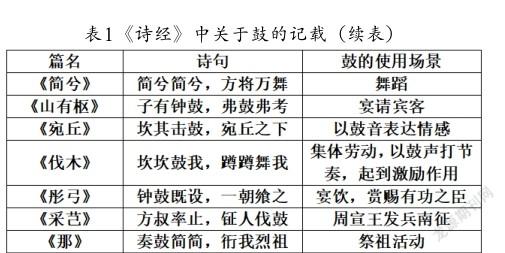

我国的锣鼓文化历史悠久,内涵丰富。锣鼓作为重要的传统打击乐器,被广泛应用于人们的社会生活和民俗事项之中。在我国,鼓的出现非常早,从出土文物来看,距今6000多年的仰韶文化中,在甘肃天水大地湾遗址发现彩陶鼓。在封建王朝时期,鼓被广泛应用于祭祀、战争、乐舞等活动中。《礼记·礼器》中载:“天道至教,圣人至德。庙堂之上,罍尊在阼,牺尊在西。庙堂之下,县鼓在西,應鼓在东。”[ 2 ]由此可见,古人在宗庙祭祀中,将鼓作为重要的礼器摆放在庙堂之下,且分为县鼓和应鼓两种。明末顾炎武在《日知录·卷五·八音》中记载:“土鼓,乐之始也。”此外,先秦时期的《诗经》中也多次记载鼓在不同场合的应用(详见表1),包括宴饮、舞蹈、战争、祭祀、抒发情志、求爱等。

锣比鼓的出现要晚,同样作为我国传统的打击乐器之一,古代常以“金”来指称,如与战争相关的“鸣金收兵”,即为鸣锣。至于二者合用的起始时间,难以考定,但最晚在元代杂剧中已经出现。在元代杂剧《汉钟离度脱蓝采和》中,锣鼓已经成为主要的伴奏乐器,相互配合使用;明代出版的《鲁班经》中有《鼓架式》和《铜鼓架式》两则,配合插图可知,分别指鼓和锣所使用的架子,其中“铜鼓”即为铜锣。此外,《鲁班经》作为明代民间的木工用书,所记载的器物皆与民间生活息息相关,可见鼓和锣是明代民间生活的常用器物。

锣鼓文化在民间源远流长,其起源或与模仿雷声的远古巫术文化相关。如民间信仰中,在童子做执事时,从“开坛”到“安家神”,要全程敲锣打鼓,其敲法按内容而定,种类繁多,表现形式丰富。而家族中有娶妻生子、荣归故里、金榜题名等喜事时,也大多会请专门的人来进行锣鼓表演,对家族荣耀宣扬庆贺。

陆家锣鼓作为我国传承悠久的锣鼓文化的一个分支,既具备锣鼓文化的普遍特征,也随着发展形成了自己的地域文化特色。清代初年,陆家祖先听闻江北崇川福地,胜似苏杭,携家眷老小,从苏州仓门外移居至现在的南通唐家闸以西两千米左右的靴头圩地区。清光绪三年(1877)前后,陆家兄弟借鉴苏州的“十番锣鼓”[ 3 ],融合南通当地艺术文化特色,改良乐器,创作曲目,逐步发展成为现在的陆家锣鼓。

2.陆家锣鼓的发展现状

为了对陆家锣鼓非物质文化遗产开展深入研究,更好地探索其传承路径,笔者对陆家锣鼓传承人陆嘉玉老人进行了访谈,详细了解了陆家锣鼓的保护与传承现状。

陆家锣鼓在第五代传承人陆嘉玉的带领下,成立有三支锣鼓队,分别是龙潭村锣鼓队、五星村锣鼓队和唐闸公园锣鼓队,其中成立最久的已有十余年,最晚成立的是五星村锣鼓队,不到一年。每队成员有20人左右,大多为附近村民、退休职工等,年龄集中在58岁至60岁左右。锣鼓队每年有80场左右的文艺演出,最多时可达到100场左右。以五星村锣鼓队为例,其平均每周都会有2次排练,排练地点是由当地社区提供的专门场地,可基本保证锣鼓队的日常运转。在与陆嘉玉老人的访谈中,他表示陆家锣鼓队是关心退休老人的公益性文化娱乐活动,在丰富老年人生活的同时,也有效促进了非物质文化遗产的传承。

通过调查研究可以发现,陆家锣鼓作为非物质文化遗产保护项目,其传承与发展存在以下几方面问题。

第一,代表性传承人的延续出现危机。在非物质文化遗产的保护中,传承人培养至关重要,且“传”和“承”两者相辅相成,缺一不可。在《中华人民共和国非物质文化遗产法》中规定,“非遗”项目的代表性传承人必须是熟练掌握其所传承的技艺,在特定领域内具有代表性,在一定区域内有较大影响力,并且能够积极开展传承活动的人。传承人是非物质文化遗产的灵魂,但是随着时间的推移,许多“非遗”项目因为传承人去世而逐渐消失,“同姓传承”“传男不传女”等传统禁锢,也对“非遗”的保护造成了不可估量的损失。因此,代表性传承人的培养有着重大的意义,应当关注的要素包括:一是掌握高超的传统技艺;二是可以进行有效的传承与传播;三是通过提高传承人的社会地位,使其获得文化身份尊重及发展资源;四是明确其文化传承的责任与义务;五是能够进行可持续的动态传承实践。18EA5F9B-CC8A-44AC-82CF-543FC0443930

第二,核心群体老龄化,很多年轻人对这一传统文化项目缺乏兴趣。就陆家锣鼓目前的传承问题而言,陆家锣鼓现在虽有以小学为依托的文化传承基地和三支陆家锣鼓队,但是在传播的人群中,属于“两头大中间小”的纺锤状结构。在当今社会中,陆家锣鼓因为创新性不足,形式相对较为老旧,难以对年轻人造成较大的影响,且传播手段较为单一,并不适合非物质文化遗产的传承。

第三,专业知识和创新发展能力的欠缺。在锣鼓队中,参与者年龄都偏大,且大多都没有接受过专业的音乐训练,一方面缺乏相应的音乐专业基础,另一方面也缺少足够的文化水平作为支撑,只能在传承中做到“传”的表现,没有足够的能力进行“承”的发展,受经济条件与自身素质的影响,陆家锣鼓现有的参与者对非物质文化遗产传播手段的创新性与整合性思考不够。

陆家锣鼓的保护传承策略探索

作为我国传统文化的重要组成部分,非物质文化遗产因其自身传统性的一面,很多都与现代社会脱节,存在与社会融入的问题等。陆家锣鼓同样如此,也面临这样的问题。笔者在深入走访研究相关问题的基础上提出以下方案。

第一,结合锣鼓文化自身特点,将非物质文化遗产保护与丰富老年人文化娱乐活动的社会公共政策相融合。陆家锣鼓,作为传统文化,对于中老年人有更大的吸引力。以“非遗进社区”的方式,与地产、物业进行合作,使之成为小区适老化改造的一部分,既可以使非物质文化遗产得到推广,也能够使社区老人老有所乐。同时,锣鼓作为打击乐器,还能起到强身健体的作用。另外,通过与地产、物业等合作,还可以在一定程度上解决非物质文化遗产传承资金不足的问题。

第二,推动非物质文化遗产保护进高校的平台建设。国家文化和旅游部在2021年6月发布的《“十四五”非物质文化遗产保护规划》提出,在坚持贯彻“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展”的工作方针上,加强青年传承人的培养,推动传统文化传承和现代教育體系相结合,鼓励支持高校学生参与非物质文化遗产传承工作;以高校这一平台作为依托,因为高校作为文化传承非常重要的组成部分,具备现代化的教学思路和教育体系,能够为非物质文化遗产的研究提供更为科学化的建议。学生来自五湖四海,更加有助于非物质文化遗产的传播。与学校展开合作,与师生进行非物质文化遗产的良好互动,对陆家锣鼓的表演视频、服饰、器具设计等进行深入交流[ 4 ]。

非遗教育作为高校文化教育近年来非常重要的一部分,对中国传统文化的传承和发展起到了重要的桥梁作用,但实际上高校对非物质文化遗产的真实关注与投入不够,教学和教育资源严重匮乏。首先,教学观念的改变。要改变陆家锣鼓单一地作为音乐鉴赏课程这一现状,要结合高校的优质教学资源和手段,开展多元化的教育模式,促使课堂模式多样化,加强思想文化教育,将课程的教学任务放在中国传统文化背景下进行社会学、民俗学等多维度的探讨。这样才能求得陆家锣鼓的本质精神。其次,教学手段的改变。除了常规化的外出考察、采风等教学手段,还可以组织学生参与锣鼓队的日常训练,在课程中可以让陆家锣鼓的传承人直接进入课堂教授。这样能更好地启发学生的艺术思维,在增强学生非物质文化遗产参与感的同时,也培养了学生的实际动手能力。也可以和一些艺术设计类学科相结合,从设计的角度,创新性地对锣鼓造型进行再设计等具体实践行为,不仅能从根本上加深学生对锣鼓文化的认知,也使陆家锣鼓在高度信息化的今天得到良好传播。最后,教学过程的改变。设计丰富的教学模式,多以启发式、讨论式进行课堂教学,除了基础的理论教学之外,还可因地制宜,根据陆家锣鼓和学生的特点,因材施教,在已有的理论基础之上,结合实际情况,进行实践创新。

第三,拓展非物质文化遗产保护与新媒体技术结合的路径探索。近年来,伴随着传统节日开展的“非遗”宣传,在元旦、建党一百周年庆典等场合,陆家锣鼓均受邀参加演出,使得陆家锣鼓得到了进一步的传播,但传播的手段相对单一。当今社会信息高速发展,非物质文化遗产需要与当下新媒体结合才能更好地传承。采用新媒体和新的传播手段,建立多渠道的高效传承体系,能让陆家锣鼓更加有效地传承与发展。

在5G技术不断成熟与推广下,非物质文化遗产数字化的表现形式能将非物质文化遗产进行全方位资料共享,并以新的角度、新的存储方式、新的社会需求进行传承与发展。数字化的信息采集可以通过详细记录陆家锣鼓的整个表演过程和表演所需要的工具,包括视频记录、工具的三维扫描,将图文等信息加以存储,建立一系列所需要的数据库,以便后人开展研究。这样,对基础资料的详尽收集和整理从根本上解决了因非遗传承人的逐渐去世而使得文化消失的问题[ 5 ]。

非物质文化遗产是中华民族,乃至全人类的宝贵财富。传承的根本在于创新,使之融入现代社会之中,唯有如此才能使非物质文化遗产实现真正的“活化”。此外,非物质文化遗产的交互性、体验性,使之能够以更直接的方式与大众接触,从而促使非物质文化遗产得到关注与保护。陆家锣鼓作为优秀的传统文化,其核心在于其大众性。陆家锣鼓若能与更多的人互动,让更多的人体验到其中的快乐,就能够更好地实现传承和发展。

参考文献

[1]习近平.习近平在文艺工作座谈会上的讲话[N].人民日报,2015-10-15(02).

[2]郑玄.礼记正义[M].孔颖达,等,正义.上海:上海古籍出版社,1990.

[3]范杨.苏州地区十番锣鼓与十番吹打[J].艺术科技,2013,26(09):160.

[4]赵莉莉,王琳,李鼎仁.非物质文化遗产在高校的传承与保护[J].教书育人(高教论坛),2018(18):6-7.

[5]葛保周.浅论新媒体技术对非物质文化遗产的保护与传承[J].新闻研究导刊,2017,8(03):256.18EA5F9B-CC8A-44AC-82CF-543FC0443930