地缘文化景观的影像建构

——以新世纪以来重庆电影中的石梯为例

王海洲 孟 畅

从地缘角度而言,重庆地区南北背靠大巴山和武陵山山脉,中有长江和嘉陵江两条大江,褶皱山脉和河谷纵向起伏交错成类似槽谷的地貌,总体呈南北向中西逐级缓坡降低之势。重庆城便是建立在褶皱和江河切割形成的丘陵群之上。在气候带上,重庆属亚热带季风气候,却深处内陆,独特的地形影响加持下,导致其呈现出夏长多伏旱,巴秋夜雨绵,冬春云雾漫的特性,是中国的高湿区之一,也是世界“雾都”之最。因为地形复杂,气候多变,自然条件恶劣,所以重庆本不适宜人居城建。但经过巴渝人千年以来筚路蓝缕的耕耘,重庆一路逆势而上,逐步发展成今日的巨型都市,并形成独特的地缘文化形态。这份文化基因深深烙印在从重庆走出的每一位作者身上,同时也深深影响着试图去接近并描绘重庆的作者们。结合不同的历史语境,重庆被鲜活地再现于不同时代的文艺作品中。近代以来,电影这一艺术形式的再现性更是将重庆的区域特殊性推上了顶峰。

“重庆电影”最初特指“为抗日战争时期重庆开展的电影创作和电影文化活动的概称”,这是一个从历史发展角度来说的狭义定义,来源于1998年的“重庆与中国抗战电影”研讨会。当时,因为学界对抗战时期重庆地区电影,这一特定历史阶段生发的特殊电影现象的独特历史价值一直有所低估,所以为了提升其研究的重要性,才有论者将之单独定义,与“大后方电影”和“抗战电影”等含混的大概念相区别,而特地提出“重庆电影”这一确定的概念。1997年3月14日,重庆从四川省的行政区划中剥离,被批准设立成为直辖市。重庆经济发展的新辉煌从1997年开始,大兴建设的同时,它以其落后与先进共生,传统与先锋并置的独特矛盾气质,继上海、北京之后作为无数导演的新宠,成为影像艺术中大城市和大农村并存的中国转型期城市代表。新世纪以来,大量相关创作的诞生,也就令“重庆电影”范畴扩大,其定义就不再仅局限于抗战时期的“陪都电影”,而成为基于重庆地域环境,进行影像创作表达的电影。具体指以重庆市辖区(包括主城九区和周边十二个主城新区)以及周边县市为主要取景地的城市电影,且不局限于必须点明在重庆摄制的重庆人的重庆故事。重庆电影和重庆空间密不可分。作为一种文化想象的空间,电影中的重庆城市意象是由多个典型的景观符码所组成的,如过江索道、轻轨、平楼门窗、石梯等。对重庆石梯这一典型地缘文化景观的影像建构,正是以影为镜,观照新世纪以来重庆城市的现代化进程,关注转型期里人们的心理状态,进行一场现代性叩问的文化实践过程。

一、石梯空间的造型呈现

图1.电影《江湖儿女》中的人行石梯与趸船电梯

电影的语言是视听的呈现,将文字的书写转为视听的传导。吉尔·德勒兹(Gilles Louis Réné Deleuze)将电影视为“哲学的工具”,认为其“以一组组的动作和时间”来呈现思想,在每秒24画格的画面连续运动中产生概念,制造文本。电影视听造型的可见性和可读性令其成为“生命体”。在重庆电影画面中,石梯造型的生命力来自于导演对真实空间场景进行艺术的综合处理。摄影机有选择性地框取构图,灯光和色调的细微调整,镜头在调度间形成内在运动逻辑,同时还需要辅以方言的人声处理和同期环境音效来完善听觉造型呈现,才能最终实现石梯整体场景在电影空间上的造型重塑与再创作。正如柏格森所言:“我们的精神附着于事物的存在与事物的表象是分不开的。”重庆电影“通过看起来‘真实’的”石梯造型“‘直接地’再现”重庆城市景观,“赋予事物一种实在性”,令受众得以“想象”重庆。

(一)斜线构图营造动感和张力

构图本是绘画术语,指在有限的画幅空间内将要表现对象有组织地调整排布,最终构成完整的画面呈现。后续随着摄影技术的发展,构图技巧随之被运用到照片拍摄和影像摄制当中,成为画面呈现的基础要素。动态的成角度的线被称为斜线,与稳定平衡的水平线、垂直线相比,斜线更有动感。相较于水平和垂直线条二分区间的平稳,斜线所营造出的不规则空间带来的区隔感冲击性也更强。在视觉上充满不稳定性的斜线会使画面更具有导向性。若是画面中有多条协同的斜线则极易营造出韵律感,进而吸引到受众的注意力。不可否认,石梯从低到高形成夹角地倾斜而上的建筑形态为斜线构图设计提供了天然的灵感源泉。

影片全程在重庆拍摄的电影,如霍建起的《生活秀》,石梯的镜头不可避免就会比较多,石梯的造型相对也会更丰富,但基本还是遵循斜线构图原则;石梯或以南北走向位于画面中,或以东西走向近乎对角线的形式贯穿画面;无论是普通路人的石梯街景,还是来双扬和嫂子在石梯上的对手戏,抑或是来双扬和卓雄洲在石梯上的定情戏桥段,导演都巧妙地通过石梯斜线线条的构图营造出不同程度的动感美学,并在技法排列中巧妙暗喻站位,进行权力关系的动态表达。与之同时,在一些部分取景于重庆的电影中,不长的篇幅中仍要对石梯进行大量的有意识呈现则更具说服性。例如,贾樟柯的《江湖儿女》,赵巧巧去奉节找斌哥的片段中,共有五个叙事序列是建构在石梯之上的,其中两次是通过赵巧巧的主观视角对石梯的侧面呈现,虽有结构作用,但并无具体造型展现。其余三次正面出现石梯造型的场景中就有两处是典型的斜线构图设计。57分26秒到57分56秒重庆寻人的开篇部分,巧巧从码头下轮渡走上广场的30秒片段,导演机位固定在石梯顶部,沿着石梯走向进行视觉引导,让观众的目光随着镜头自上而下的位移,在又高又长的石梯上,熙熙攘攘的人群将女主身影完全淹没。他们一味地向上,行色匆匆,极强的目的性展现而出。随后导演将镜头跟焦到女主身上,将之与人群剥离后又随着女主的回头,以一个饶有意味的中景定格结束这段长镜头。在女主的静止和周围人群的动态结合之间,巧妙地反衬出巧巧在出狱后虽然执念一般地南下千里寻找斌哥,看似目标坚定,但其实她的内心彷徨无助,根本不知前路在何方。导演运用石梯斜线构图的目的导向,在动感中渲染出女主的迷茫感,以这一份“在场”的出离感,营造出时代发展下人与人之间的隔阂感。之后,导演将画面切换到正面仰拍的石梯全景,如图1所示。原始的人行石梯两侧是可直连趸船的双向电动扶梯,但电梯并没有开启。石梯上还有挑夫在穿行,而现代化科技与落后的人力对比明显。陡峭向上的石梯线条极富视觉冲击性,画面中石梯上的行人不断迈步向上,即使劳累亦不能停歇,他们只关心自己,也无力关怀他人。那么,一副石梯图何尝不是经济控制下消费社会的众生相。除此之外,在临近重庆篇结尾时,斌哥和巧巧重逢——1时21分21秒到1时21分43秒——斌哥送她回酒店,导演在这段路上又刻意构建了一段石梯影像。如图2所示,两人缓步登着石梯,拾级而上,镜头以人物为中心,沿石梯自西向东由下至上运动。巧巧在前,斌哥在后,两人始终保持一定的间隔,前后站位却产生了逆转变化。此时,巧巧不再和斌哥并肩,或跟在他身后。其实从当年鸣枪那一刻起,两人之间的地位便已悄然发生置换,巧巧不再受斌哥保护,而是从背后走向前台。石梯的层次感将这一心理关系的变化具象化地铺陈在受众眼前,在规整的斜线构图中人物的一切运动都有迹可循。是以,新世纪以来重庆电影中的石梯画面比比皆是,在构图设计上却不约而同地呈现出强烈的斜线构图共性,将石梯造型所富有的动感和叙事张力发挥到极致。

(二)多重镜语:运动镜头营造节奏感

图2.电影《江湖儿女》中斌斌和巧巧重逢后登梯回家

在早期对电影的“真实主义”和“复制生活”等本质讨论中,也有理论家别出心裁地认为电影的实质像是“一首视觉的交响乐,组成了韵律的影像”。“韵律”在苏联电影理论家口中便是经由蒙太奇手段“拼接(bricolage)”而成的电影诗学。在他们看来,镜头之于电影就像符号之于索绪尔的语言系统,单一的镜头只是呆板苍白的基础素材,唯有将之置于复杂的蒙太奇结构之中,令镜头之间产生联系,整合协同而动,成为完整系统才能真正产生意义。随着数字化技术发展,在剪辑手段日新月异,影像奇观司空见惯的今天,“电影的蒙太奇既是一套以镜头组接和声画配合为主要形式的视听语言法则,也是一种视觉化叙事的总体性思维方式”。中国香港动作片中常有高楼中的追逐场景,常见的经典桥段有穿堂过户,翻越护栏跳楼脱身等戏码,导演以变动的机位和镜头,再通过后期快节奏的剪切营造出悬疑感和焦灼气氛,形成了独特的“港式”动作美学。但在重庆,石梯依山而建,盘旋而上,又因路多物杂而错综复杂,穿行其中节奏感自然生发。同时石梯周边楼宇交错,层层叠叠,又为其营造了“遮蔽”的神秘气氛,由此成为追逐戏拍摄的天然场域。这也是很多动作类型的电影青睐重庆,选择在重庆拍摄的一大原因。新世纪以来,重庆电影中的追逐片段往往都发生在石梯。与香港地区电影对剪辑的依赖不同,重庆电影更关注对石梯空间本身动感特性的挖掘。

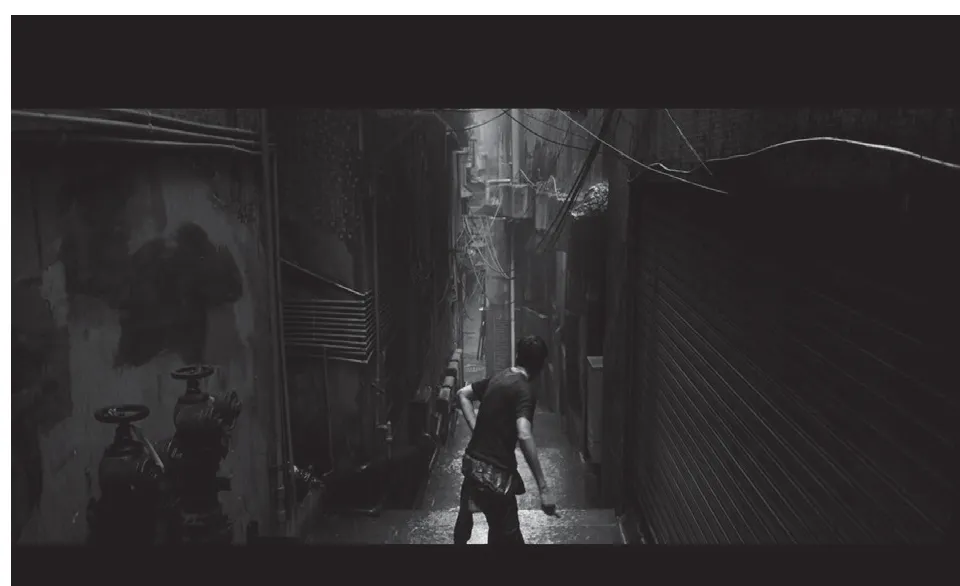

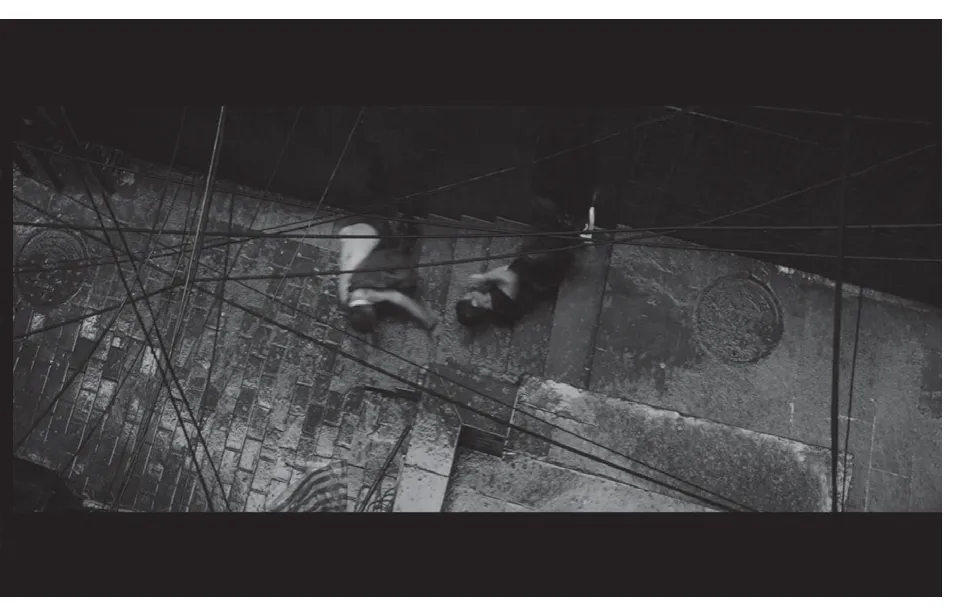

图3.电影《火锅英雄》中刘波在石梯上追逐唐僧

图4.电影《火锅英雄》中刘波和唐僧在石梯上扭打

以电影《火锅英雄》为例,影片结尾处最后的高潮部分是刘波和劫匪唐僧在雨中的石梯上追逐厮打。而在这一段开始之前的叙事空间是一个卖肉的菜市场,前一个镜头是唐僧随手取下了一个挂肉的铁钩子,并专门对其进行了一个停顿特写,随后画面才转接到石梯之上。刘波一个人立在石梯正中,前后空荡无人。他先是向上看,石梯之上是一块类似天井的地方,已到尽头,这就使得他只能向下走。石梯两侧楼房耸立,导演将视点置于刘波的背上,如图3所示中景镜头中石梯显得愈加逼仄。楼房参差遮蔽,主观镜头的情绪带动下观众就好像和刘波一起被困在石梯上,跟着他反复扭身,前后张望,满脸慌张。但偏偏楼房之间还留有石梯错落延伸的缺口,楼与楼之间也到处都有缝隙,可视空间越狭小,想象空间就越被无限放大。这就使得虽然镜头切换频率慢,但高低不平的石梯造型自带的悬疑感还是带给观众极强的紧张感,并在无形中加快了影片的节奏感。在这条阴郁压抑的石梯上,两侧都有缺口,唐僧何时会出现?铁钩将被如何使用?20秒的时间里观众紧张地思索着,注意力和情绪都被催生至极限。直到唐僧出现在刘波身后,两人在石梯中间的小平台上展开一场拳拳到肉的厮杀,两人先是站着用小刀和铁钩互相攻击,随后扭打着一起滚落石梯(如图4),武器脱手。在稍微恢复气力后,两人又在石梯平台上进行了一段打斗,直到刘波被唐僧连捅数刀再无力动弹后,唐僧才起身,拿起包踉跄地走出由石梯构成的小巷。结果却是,他艰难地登上四级台阶,走到路上,还没站稳,就被驶来的汽车撞飞。这一场追逐动作戏持续近4分钟,据不完全统计共有29个镜头,肉搏时的正反打近景镜头切换剪接节奏较快,追逐戏则是以石梯为起落点,通过上下左右的摇移镜头交替完成的。石梯上追逐打斗的摇摇欲坠感,也为运动镜头赋予更强的动感和节奏感。新世纪以来的重庆电影使用运动镜头展现石梯这一重庆地貌的标志景观,呈现出极富动感和张力的蒙太奇效果,将其动作戏的形态和画面表达无限复杂化和奇观化。

(三)声景塑造:方言与环境音效完善场景造型

克里斯蒂安·麦茨(Christian Metz)的电影符号学认为,“表达素材”绝非现实,也非“蒙太奇之类的个别表意方式”,而是受众在观看时可接收到的“五种轨迹”,其中有三种来自于声音,分别是人声台词、配乐和环境声响。电影声景的塑造也和这三大要素息息相关,它们或以单种声音形式存在,或以声音群落组合,或在变奏中交替表达,让声音的发出和所处视觉空间形成共鸣,“持续叙事和主题的发展”。和视觉空间相同,城市听觉空间的建构也需要其具有标识性、地缘性的声音元素参与,其中最典型的要素便是对方言的运用。具体到城市地缘文化景观的微观声景则就需要额外的环境音效来进行辅助完善。从2006年《疯狂的石头》开始,隶属于西南官话体系中的“重庆言子”在重庆电影中使用比例越来越高,常被用作声音标识来增强重庆城市的地方指涉性。以同为宁氏喜剧一派中的另一部作品《受益人》为例,影片叙事主题骗保便是在6分29秒到8分22秒这一段石梯坝子上吃火锅的文戏中引入的。视觉画面中,镜头围绕两人吃火锅展开,主要是人物对话间的正反打。但在两人的对话中,充斥着大量环境音效。碰杯声、听不清内容但能感到杂乱的交谈人声,煮火锅汤、吃火锅的声音,以及被加重的火锅店服务员频繁上下楼的来回脚步声,让观众在脑海中建立吃火锅场景的同时还能够清晰地意识到这个火锅店是建立在石梯上的。与其他地域迥异的选址在吸睛之余,也能有效地强化重庆城市景观的梯级感。在石梯这一叙事空间下,文戏之后紧接着就是一段吴海逃窜的武戏,与上文不同,此处导演有意将之狂欢化处理,营造出不同的石梯造型感。他加入大量的重庆方言,先是火锅店员工在追到半路时有气无力地喊了一句——“老子真是见了鬼了”,然后挑着水果的过路小贩慢悠悠说着重庆话——“慢走(慢点儿)”,一叠声的“莫挡道(别拦在路上)”,最后是开门阿姨一句:“啷个(谁啊)?有毛病么?”……导演将巷子中的长石梯被拆分为三段,中间以重庆方言为转折点,编织出一个底层的石梯空间。运用方言的喜剧性和新鲜感消解了追逐带来的压抑和惶恐感后,反而变相增强了受众的地域代入感。同时,这一段石梯追逐戏还有一段方言歌曲配乐——《癞蛤蟆吃豇豆》,这首歌整体都是化用“重庆言子”歇后语:“癞疙宝吃豇豆——悬吊吊”而来。歌词也很简单,就是两句“癞疙宝吃豇豆,整得老子悬吊吊,癞疙宝吃豇豆,整得老子悬吊吊,整得老子悬吊吊”的循环。这句歇后语描述的是癞蛤蟆想吃豇豆,但豇豆特别长。它吃一段,还剩一段吊在外面,上下空悬又吃不着的不踏实心理状态,常用来形容人提心吊胆。在此处运用,既能强化石梯追逐时吴海的紧张心理,又为这份焦灼增添荒诞色彩,非常具有重庆的黑色幽默特色,和方言音效搭配组合,瞬间营造出立体的重庆空间感。

石梯影像的声景不是简单的物质形态,而是“一种关系,其中既有明确的声音又强调声音的环境”。与此同时,声景中电影搬演着石梯这一重庆地缘文化景观角色,“放大并突出了环境中的文化特质”。

二、石梯空间的结构功能

勾连上坡下坎地形的石梯是重庆城市建设的物质基石,其建筑物本身的自然属性决定了影像在以之为拍摄场域的情况下可轻松形成多种物质空间并置,进而拓宽想象的表达空间,这一特性使之自然成为导演个体经验和城市文化共性之间的锚点。对重庆石梯这一典型地缘文化景观的影像建构,正是以影为镜,观照新世纪以来重庆城市的现代化进程,关注转型期里人们的心理状态,进行一场现代性叩问的文化实践过程。因此,导演们以石梯空间为故事建构的切口,丰富影像的文本意蕴,在日常生活美学中展现现代重庆的社会文化景观。

(一)时空迭合:平楼门窗间的迭起悬念

艺术的读解和个人情感经验息息相关,在欣赏活动中,情感能吸引注意力,引导受众恐惧或者爱等情绪。是以,艺术哲学家认为“对艺术的理解往往是充满感情的理解”。电影作为一种感官文化艺术,导演往往通过有目的的组织合叙事进行情感预设,进而影响观众对电影的理解。其中最常用的一个技巧便是悬念,即“一种处理情节结构的方法,利用观众关切故事发展和人物命运的期待心情,在剧作中所设置的悬而未决的矛盾现象”。导演充分利用叙事时空、聚焦视点等制造悬念效果,具体表现一般有三种:以“未知”来调动观众的期待或恐惧心理;以“只知其一不知其二”来引导观众猜疑;以“不完全的预知”,提升观众的期待感。

在甘剑宇导演的《铤而走险》中,多次出现石梯相关的场景,利用石梯来制造巧合和悬念。这是刘小俊、夏西和王队长三方势力的叙事交汇点,也是刘小俊和夏西的第一次遭遇战。在刘小俊的主动引导下发生,持续1分12秒,时间并不长,全程基本都在石梯上,没有一句台词。从刘小俊大喊一声“嗨”开始,在一个两人对视的正反打过肩镜头后,他转身夺路而逃,景别随之拉大。两人先后跳下高台,在旁边的8级石梯的对比下,台地的高度落差感凸显,瞬间调动起追逐的紧张感。随后刘小俊疾跑着迂回上坡,夏西则以汽车为垫脚石翻身而上。距离眼见就要缩短时,刘小俊转身下石梯。因为路人阻隔,追在他身后的夏西在推倒路人后索性翻出石梯,避开台阶,从一旁的山坡走上半山腰上的另一条路。此后,夏西一路倾斜上行,边走边观察四周地势和刘小俊身影,寻找机会。而刘小俊则始终在下石梯,埋头苦冲,一味只想甩脱追兵。两个从右往左跟随跑动的快速摇镜头组接,一个在上,一个在下,层级的石梯上一闪而过的身影给人以一种两人在不同空间平行跑动的错觉,增强追逐的紧迫感。随后画面一转,一个由上至下的全景镜头,起点是夏西东西向穿过石梯,落点是刘小俊冲下石梯(如图5-图10)。导演对两人不同方向道路的表达只用了这么一个镜头,但经过石梯的叠合却产生极强的空间跳转感,彻底表现出刘小俊对夏西位置的无知,无形中造成高强的悬疑节奏感,紧抓观众眼球。此后,导演的镜头依旧将夏西和刘小俊分立在不同的两个空间内,也正是这份孤独的未知性使得追逐戏更加激烈。直到夏西又一次翻过石梯滑下山,换了一条石梯开始下坡时,两人运动轨迹开始交错,观众的紧张情绪随之到达顶峰。镜头则转到刘小俊身上,他终于踏上平路,但已经步子踉跄,气喘吁吁,满是疲惫。最后这场追逐戏以黑衣的夏西从刘小俊背后的小巷中冲出给了他脑后一砖头结束。重庆山多坡多,就产生了“平楼门窗”这种独特建筑风格,即在楼下开门是路,上楼开窗可能是另一条路,在路与路之间往往又有别的石梯勾连,形成一个错综复杂的道路网。导演正是充分利用了石梯和“平楼门窗”之间这种空间的错乱悬疑感,设计出了夏西和刘小俊在同一空间内的前后追逐,同一空间内的上下平行,不同空间的轨迹平行,以及不同空间的交错运动,大大提升了追逐戏的悬疑刺激性,吸引观众眼球。在重庆电影中,空间结构复杂的石梯常被导演用来预设悬念,营造“谜题”气氛,推动情节发展,增强观众期待。

图5-图10.电影《铤而走险》中夏西石梯上追逐刘小俊的摇镜头

(二)塑造人物:上坡下坎中的坚韧底层

从“第五代”导演开始,城市空间在故事建构中的表现力开始被关注。但在空间未能真正意义上进入叙事序列构成之前,基于自然主义的展示观念,人物理所应当地活动在场景之中,空间只作为陪衬人物的附属存在,其和人物之间的构形互动始终有所缺位。新世纪以来,中国城市电影创作开始更多地关注重庆人的理想、精神追求,探讨人的存在所在,追问人生的意义与价值。在此过程中,导演们调动石梯空间叙事的力量,以特定的空间环境来描绘人物的心态和个性,把握人物独特的心理流程和性格基调,将重庆城市性格影响下的人物性格可视化。同时,在指向性明确的地域电影中,特定的空间也意味着与其相生的特殊人群存在。因为受空间特性影响,这一类人往往有着共同的文化身份和性格品质。

民国时张恨水曾在回忆录中细致刻画过重庆石梯空间中的人力轿夫,“山城多坡,马路亦不鲜半里平坦者,设不轿而车,深令人感觉上下艰难。如其上也,人力车夫身弓如落汤之虾,颅与车把,俯伏及地,轮如胶粘,作蜗牛之移动”。

1随着时代发展,人力车夫不复存在。但在重庆仍旧有一群日夜和石梯打交道的特殊群体,他们被人们唤作“棒棒”,“手上拿着一米多长的竹棒 (扁担),棒子上系着两根尼龙绳, 在山城重庆这个特殊的地理环境中爬坡越坎, 沿街游动揽活”。和传统意义上的挑夫工作内容大致相同,棒棒们就是重庆街头上的临时搬运工,整日奔波在上坡下坎之间,凭厚实的双肩、一把力气和坚持前行的精神来赚取报酬,补贴家用。棒棒是一个极富地缘界限的称呼,其人物形象和重庆石梯空间不可分割。正是石梯空间的客观存在。重庆才始终存在棒棒这一特殊的底层群体,重庆相关电影反映时代风貌时也始终在塑造这些坡坡坎坎中的坚韧底层人民。《晚安,重庆》是一部由重庆籍导演章明和重庆籍编剧程青松共同描摹重庆城市空间,重庆籍演员演绎重庆风土人情的典型重庆影像。影片的线索人物李源就是一个有听力障碍的棒棒。影片开场,小保姆玲玲找棒棒时,本来围着花坛聚在一起的棒棒一拥而上,开始抢活时,镜头给了孤僻地坐在石梯角落里最下层的台阶上的李源一个特写。随后画面切到电台的直播间内,黎晓开始讲述他和李源在造船厂打工的一段往事。在黎晓娓娓道来李源对他的帮助鼓励和在他受伤后的不离不弃时,画面不断闪回到李源扛着大纸箱,艰难越过一级级台阶、蹒跚走到江边的过程。随着叙述人的转换,石梯空间中李强人物性格坚韧、自强、乐观的一面和善良、热心、温柔的一面合二为一,一个即使生活困难依旧常怀温情,向往希望的底层棒棒形象跃然银幕。通过特殊的重庆石梯空间,导演重点塑造典型人物,勾画特殊人群群像,引导观众关注极富地域特色的重庆底层人的生存境遇,体味时代洪流中挣扎者的辛酸与励志。

图11-图12.电影《从你的全世界路过》中的十八梯居民生活再现

(三)承载事件:梯旁坝子上的市井百态

“电影空间的视觉表意是第一位的,不论导演想在电影中表现什么,首先必须找到一种能够体现自己创作意图的视觉图景及空间形态。如果没有一种能够与电影的叙事主题相对应的视觉化的表意空间,影片的任何意义都无法表述。”这主要因为空间具有承载和生产事件的叙事功能。通常来说,一个主体发出行为的行动就是制造事件的过程。若干事件被汇聚串联,有组织排布后就能构成情节,而情节嵌套发展最终形成故事。这其中,事件就是故事发生的基础元素,也是受众理解意义的基本单位。与文学使用符号来抽象表达事件不同,电影的事件是被摄影机直观展示在空间造型中,可被观众直接观察到。同时,借由熟悉的空间造型,观众可在脑海中自动连接“电影空间”和“现实生活”,因为艺术空间和生活空间的高度统一性而对虚构事件产生更强烈的同理心。很多致力于城市电影创作的导演尤其注重影片中具体空间场景的选择,力求以最精准的空间造型来调动观众更多的记忆与情绪,辅助空间内的故事事件深入人心。

重庆籍导演张一白的“重庆三部曲”中最后一部电影《从你的全世界路过》就格外注重空间遴选,力求以真切的重庆地缘文化景观打动观众。为此,导演以被誉为“老重庆教科书”的十八梯为突破口,开始影片创作。位于重庆渝中半岛下半城的十八梯是重庆最大的“城中村”。在外人看来,十八梯虽与上半城的解放碑仅一线之隔,但却一个天堂一个地狱。解放碑高楼耸立,气指云霄,是重庆最繁荣的城市中心。而十八梯则吊脚丛生,脏乱破败,是重庆最大的“贫民窟”。固然十八梯环境恶劣,但却是大量重庆人出生成长的地方,是“母城记忆、旧日时光、重庆味道”的记忆载体。尤其在2010年重庆市政府启动十八梯拆迁改造工程后,追忆十八梯的怀旧情怀加深,符号的象征意义随之放大。在“对城市老街建筑的挽留和尊重心态”上,张一白于2016年实地考察后,重新搭景拍摄《从你的全世界路过》,对十八梯上的生活进行了详尽地镜头描摹。如图11-图12,梯旁坝子上是主营重庆小面的小摊,人们就地休息,借助石梯梯度,拿高矮不同的凳子当饭桌吃着简餐。除此之外,在茅十八和荔枝跑动的过程中,跟随镜头运动,十八梯的生活图景也在受众眼前徐徐展开。这里的人们沿梯而居,老年人搬着凳子坐在石梯上纳凉聊天,一旁的烧饼铺、理发店、日用杂货摊等小店面热闹营业,或有回家或出门的人、给人挑运东西的挑夫“棒棒”经过……镜头通过对被复原的十八梯上商业区和居住区混杂的居住形态的纪实,营造出一个完整而传统的山城文化记忆景观。影片三位男主均是生于斯长于斯的“十八梯土著”,围绕他们三人爱情展开的三条叙事线都和十八梯有着或多或少的联系。尤其是茅十八和荔枝的“女追男”线,十八梯就是承载他们活动的主要场景。荔枝追着茅十八跑,既是事件意义上的撕广告等故事陈述,亦是象征意义上的“爱情长跑”寓指。导演通过十八梯上的重庆市井百态,发挥石梯空间承载事件的叙事功能,将虚浮的都市爱情故事日常化。导演越来越注重电影中空间的表现力和叙事功能,尤其是对典型地缘文化景观的呈现与运用,通过电影的美学原则拓展出更多文化表达空间,丰富意蕴。

结语

电影作为“多重社会文化元素的复杂构成”体,携带着地缘文化基因,塑造多样文化景观亟待更多关注。任何叙事事件都是在特定的物质空间内生发的,电影叙事与空间紧密联系。新世纪以来,中国现代化进程加快,随之而来的城市拆迁改造,在千篇一律的高楼大厦背后是日渐同质化的城市面貌。现代城市文化语境被高科技带来的数字化,消费带来的心理异化等词汇占据。在电影创作方面,它也呈现出强烈的去个人风格的类型叙事和奇观化的镜头表达等特征。在大众文化的趋同风潮下,作者的个体意识令他们本能地去寻找“不同点”,挖掘不同城市中生产生活的不同之处,并将之艺术性地放大,重庆电影创作和重庆的城市空间相辅相成。在电影中,导演运用斜线构图、镜头运动、方言和环境音效等视听手段最终建构出富有动感、节奏感和立体声景的石梯空间造型,令山城建筑群景观中的石梯符号通过镜头语言的逻辑组织,具有更强的造型仪式感。同时,导演充分利用石梯空间的本体特性,寻觅重庆文化基因,运用空间叙事技巧,增强叙事张力,拓宽文本意蕴,描绘出重庆独有的城市气质和文化图景。总而言之,新世纪重庆电影以石梯为梯连接起“电影空间”和“现实生活”,从地缘文化中汲取养分,在促进重庆城市文化传播的同时,也为区域电影创作提供新的发展方向,助力中国电影的本土化美学建构。

【注释】

1陈红梅.不断叙述的历史——“重庆与中国抗战电影”研讨会综述[J].当代电影,1999(2):3-5.

2[美]罗伯特·斯塔姆.电影理论解读[M].陈儒修,郭幼龙译.北京大学出版社,2017:309.

3程波,袁海燕.数字技术、电影媒介与新感知——从视听思维到感知世界的新方式[J].复旦学报(社会科学版),2019(5):140-147.

4Germaine Dulac.L'Essence du cinema: I'idee visuelle[J].Cahiers du moi,1988(1):331.

5常江.蒙太奇、可视化与虚拟现实:新闻生产的视觉逻辑变迁[J].新闻大学,2017(1):57.

6[美]达德利·安德鲁.经典电影理论导论[M].李伟峰译.北京:世界图书出版公司北京公司,2013:186.

7[美]大卫·波德维尔,克里斯汀·汤普森.电影艺术:形式与风格[M].曾伟祯译.北京:世界图书出版公司,2008:342.

8吕甍.电影声景:流动的城市文化:以新世纪上海电影为中心[D].华东师范大学,2015.

9黎萌.情感的逻辑——诺埃尔·卡罗尔的悬念理论与当代情感研究[J].电影艺术,2019(3):88-94.

10余韬,吴思捷.电影悬念建构问题刍议——媒介进化论视角下的互动电影研究[J].北京电影学院学报,2020(4):27-34.

11金宇轩.时间、空间与叙述视角——浅析悬疑片中的悬念营造技巧[J].当代电影,2019(8):44-48.

12张恨水著.张恨水说重庆[M].曾智中,尤德彦编.成都:四川文艺出版社,2007:6.

13杨洁,路建宁.《山城棒棒军>的创作追求[J].当代电视,2018:12.

14贾磊磊.什么是好电影[M].北京:中国电影出版社,2009:275.

15赵静荣.文化记忆与身份认同[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2015:114 .

16陈晓云.电影城市:中国电影与城市文化(1990—2007年)[M].北京:中国电影出版社,2008:155.