盆底超声技术在诊断产后早期压力性尿失禁中的临床价值分析

高闯,程颜苓(天津康复疗养中心特诊科,天津 300381)

作为一种产后常见的盆底功能障碍性疾病,压力性尿失禁的发生与妊娠、分娩、年龄等因素密切相关,患病率较高,临床表现为咳嗽、打喷嚏时其腹部压力增加继而出现的尿液外渗情况[1]。压力性尿失禁产妇会阴部长期处于湿润状态,容易并发尿路感染,严重危害产妇身心健康,因此需为压力性尿失禁产妇进行早期诊断,并加以治疗干预。既往临床常采用X 线、磁共振成像、盆底肌测试、妇科指检等方法对压力性尿失禁产妇进行早期诊断,但X 线具有一定辐射,磁共振成像动态显像效果不佳,难以普及,盆底肌测试难以判断产妇盆腔功能及位置,妇科指检特异性较差,均具有一定局限性[2]。超声技术具有无创、可重复进行的优势,能在不受骨骼和肠气的影响下对产妇盆底情况进行实时动态观察,因此被临床广泛应用于多种妇科疾病的诊断中[3]。本研究为进一步探讨盆底超声技术在诊断产后早期压力性尿失禁中的临床价值,选取2020年12月至2021年12 月我院收治的86 例产后早期压力性尿失禁产妇与同期在本院进行体检的86例健康产后女性进行对比探究。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020 年12 月至2021 年12 月我院收治的86例产后早期压力性尿失禁产妇纳入观察组,并将同期于我院接受体检的86例健康产后女性纳入对照组。观察组产妇年龄25~36(30.16±3.31)岁;孕周37~41(39.16±1.18)周;体质量48~62(54.69±3.40)kg;孕次1~3(1.61±0.47)次。对照组产 妇 年 龄26~33(29.74±3.42)岁;孕 周38~42(39.20±1.23)周;体质量45~60(54.30±3.34)kg;孕次1~2(1.52±0.47)次。两组产妇年龄、孕周、体质量、孕次等一般资料比较,无显著差异(P>0.05),具有可比性。本研究经我院医学伦理委员会审核批准。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)研究组均符合压力性尿失禁的相关诊断标准[4];(2)年龄>20岁;(3)无妊娠期高血压等妊娠期并发症;(4)已签署知情同意书;(5)无认知功能障碍或精神类疾病。排除标准:(1)存在肝、肾功能障碍;(2)合并急性、慢性感染;(3)伴有其他泌尿系统疾病;(4)存在恶性肿瘤;(5)依从性较差。

1.3 方法 两组产妇均进行会阴部盆底超声检查,具体方法如下:检查前与产妇进行充分沟通,叮嘱产妇排空直肠和膀胱,并协助产妇取膀胱截石位,让产妇保持髋关节外展状态,使用彩色多普勒超声诊断仪(PHILIPS iU22 及美国GE LOGIQ E9 高端彩超仪)为产妇开展检查,探头频率设置为3.5~5.0 MHz,探头套上避孕套并涂抹适量耦合剂,之后将探头紧贴外阴部,获取盆腔内脏动态情况,同时检查其膀胱、耻骨、盆底正中矢状面。指导产妇进行Valsalva动作(动作持续时间>5 s、肛提肌裂孔明显扩张、盆腔脏器向尾侧移动),在有效Valsalva 动作与静息下启动4D 采集成像模式开展扫描,将扫描角度设置为85o,同时结合二维图像,分别获取产妇膀胱颈移动度(Mu)、静息状态下膀胱颈与耻骨联合后下缘距离(Br)、Valsalva状态下膀胱颈与耻骨联合后下缘距离(Bs)、Valsalva 状态下肛提肌裂孔面积(LHA)、静息状态下尿道膀胱后角(Ar)、Valsalva状态下尿道膀胱后角(As)、膀胱颈旋转角(θ),以上指标均测量3次,并获取其平均值。所有操作均由2名经验丰富医师完成,检查期间需严格遵守无菌操作。

1.4 临床观察指标 (1)比较两组Mu、Br、Bs、LHA、Ar、As以及θ。(2)对比两组尿道内口漏斗形成情况。(3)以尿垫试验诊断作为金标准,评估超声诊断产后早期压力性尿失禁的灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值以及诊断符合率。其中灵敏度=真阳性例数/(真阳性例数+假阴性例数)×100%;特异度=真阴性例数/(真阴性例数+假阳性例数)×100%;阳性预测值=真阳性例数/(真阳性例数+假阳性例数)×100%;阴性预测值=真阴性例数/(真阴性例数+假阴性例数)×100%;诊断符合率=(真阳性例数+真阴性例数)/总例数×100%。

1.5 判定评价指标 以尿垫试验作为诊断“金标准”,评估超声检查在诊断产后早期压力性尿失禁中的诊断效能。

1.6 统计学处理 数据采用SPSS 22.0统计学软件进行处理。计量资料采用(±s)表示,行t检验;计数资料采用例(百分率)表示,行χ2检验。P<0.05 示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组产妇Mu、Br、Bs、LHA 比较 观察组产妇Mu、Br、Bs、LHA 均大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组产妇Mu、Br、Bs、LHA比较(±s)

表1 两组产妇Mu、Br、Bs、LHA比较(±s)

观察组对照组t P 86 86 1.65±0.26 0.82±0.21 12.417<0.05 4.87±1.16 2.85±1.01 6.566<0.05 3.71±0.60 2.36±0.42 9.216<0.05 2.98±0.97 1.30±0.82 6.613<0.05

2.2 两组产妇Ar、As、θ 比较 观察组产妇Ar、As、θ均大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组产妇Ar、As、θ比较(±s,o)

表2 两组产妇Ar、As、θ比较(±s,o)

观察组对照组t P 86 86 112.69±9.20 90.24±6.58 9.924<0.05 135.68±10.95 106.49±8.52 10.519<0.05 36.28±5.20 15.29±4.12 15.819<0.05

2.3 两组尿道内口漏斗形成情况比较 观察组有63 例产妇存在尿道内口漏斗,其尿道内口漏斗形成率为73.26%;对照组有12 例产妇存在尿道内口漏斗,其尿道内口漏斗形成率为13.95%。两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

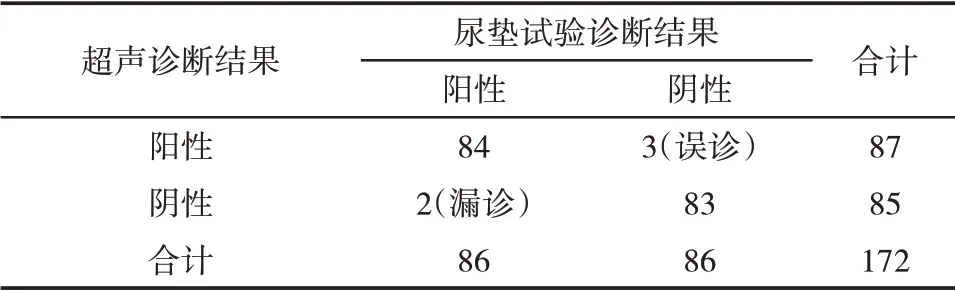

2.4 超声诊断产后早期压力性尿失禁的诊断结果分析 超声诊断产后早期压力性尿失禁的诊断结果。见表3。

表3 超声诊断产后早期压力性尿失禁的诊断结果(n)

2.5 超声诊断产后早期压力性尿失禁的诊断效能超声诊断 产后早期压力性尿失禁的灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值以及诊断符合率分别为97.67%(84/86)、96.51%(83/86)、96.55%(84/87)、97.65%(83/85)、97.09%(167/172)。

3 讨论

女性盆底生理结构由膀胱、韧带、盆底肌肉、神经系统、结缔组织等共同构成,而完整的盆底生理结构是女性拥有正常盆底功能的前提。压力性尿失禁作为盆底生理结构损伤导致的盆底功能障碍性疾病,该病发病机制较为复杂,但其主要原因为分娩造成的盆底肌肉松弛和近端尿道、膀胱颈损伤。近年来,压力性尿失禁患病率较高,有数据显示[5],目前有接近1/2的产妇在分娩后存在不同程度的尿失禁,对产妇日常生活、工作造成严重不良影响。因此,需要对压力性尿失禁产妇开展早期诊断,并根据病情制定合理治疗方案,改善产妇生活质量。

临床诊断压力性尿失禁的方法较多,有X线、妇科指检、磁共振成像、盆底肌测试、膀胱镜检查、尿垫试验等,但X 线具有一定辐射,患者依从情况较差;妇科指检特异性较差,主要依靠医师的主观判断,缺少特定指标;磁共振成像花费较高,动态观察效果不佳,时效性较差,难以普及;盆底肌测试只能明确产妇盆底肌肌力情况,不能判断产妇盆腔脏器功能及位置;尿垫试验虽然能准确诊断压力性尿失禁,但该试验操作繁琐,耗时较长,患者接受程度低,临床推广受限;膀胱镜检查则具有侵入性,有较高尿路感染风险,具有一定局限性,较易出现漏诊、误诊情况,因此难以作为临床早期诊断压力性尿失禁的最佳方式[6]。随着医疗水平的进一步发展,超声技术被逐渐应用于多种妇科疾病诊断中,具有费用低廉、安全性高的优势,能对产妇盆底情况、器官活动度进行动态观察。对此,本研究就盆底超声技术在诊断产后早期压力性尿失禁中的临床价值进行相关探讨。

研究结果显示,观察组产妇的Mu、Br、Bs、LHA、Ar、As以及θ均较对照组大(P<0.05),说明压力性尿失禁产妇与健康产妇的盆底相关超声参数存在明显差异,可作为临床诊断压力性尿失禁的可靠依据。这是因为尿液控制系统由膀胱、尿道、结缔组织、盆底肌肉群等构成,其组织结构发生异常可造成控尿系统障碍,进而引发尿失禁[7]。利用超声技术能对产妇盆底情况进行三维动态观察,能明确尿道、膀胱在静息与Valsalva 动作下的功能及位置的变化,因此能准确记录产妇盆底相关超声参数,并明确两组产妇存在的差异。而且,有研究指出[8],Valsalva 状态下LHA 增大可引起盆腔脏器异常,因为肛提肌具有一定的协同控尿作用,能承托盆底,而当肛提肌损伤、腹压增高时该肌群会出现收缩乏力现象,肛提肌功能减退,导致膀胱内压高于尿道内压,盆底组织持续延伸,进而发生溢尿。盆底超声能通过特殊会阴视窗对产妇膀胱位置和尿道的变化情况进行实时反映,并能有效避免骨骼、肠气对影像造成的影响,有效确保获取图像的准确性[9]。研究结果显示,观察组尿道内口漏斗形成率明显比对照组高(P<0.05),表明压力性尿失禁产妇的尿道内口漏斗形成率与健康产妇有显著差异,这是因为压力性尿失禁产妇分娩时产道受损,膀胱颈出现挛缩,宫颈黏膜下层平滑肌被纤维结缔组织所取代,弹性功能下降,尿道周围支撑结构遭到破坏,出现松弛,导致尿道不能正常闭合,形成尿道内口漏斗。在诊断过程中医师指导产妇进行相应动作,能实现对盆底的动态观察,经图像处理后能获得清晰的影像学图像结果,具有明显诊断优势[10]。研究结果显示,超声诊断产后早期压力性尿失禁的灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值以及诊断符合率分别为97.67%、96.51%、96.55%、97.65%、97.09%,均属于较好指标,可作为临床诊断压力性尿失禁的可靠检查方式。这是因为超声技术能显示盆腔器官活动度、器官闭合情况以及脏器具体位置,并明确产妇Valsalva 动作与静息状态下的肛提肌裂孔收缩、扩张状态以及运动协调性,进而能准确判断产妇有无发生压力性尿失禁,有助于医师早期诊断,并通过各项超声指标制定合适的治疗方案,让压力性尿失禁产妇获得及时治疗,提高其生活质量[11]。此外,在本次研究中,医师指导产妇进行有效Valsalva动作,并对盆底超声相关参数进行3次测量,取其平均值,能有效减少误差,增加诊断的准确度。值得注意的是,在为压力性尿失禁产妇开展超声检查时,应结合产妇相关临床表现进行诊断,以确保诊断效能的进一步提升,令压力性尿失禁产妇得到及时、有效的治疗干预[12]。另外,本研究所选研究样本数量有限,未能展开详细研究,且部分产妇产后盆底肌肌力尚未完全恢复,具有一定局限性。

综上所述,盆底超声技术能对尿道、膀胱、盆腔器官情况进行全面探查,可作为产后早期压力性尿失禁产妇的可靠诊断依据,且该诊断方式可重复进行,具有无创、操作便捷的优势,值得在临床上加大推广力度。