不同术式治疗脑出血的安全性及其对神经功能、炎性反应的影响*

张立阳 胡永珍 余同英

脑出血作为一种起病急、发展迅速、致残率及致死率高的常见脑血管疾病,病因多以高血压合并动脉瘤、动脉硬化、血管畸形相关[1]。目前临床针对脑出血无手术禁忌证者,多建议以手术方式予以血肿清除,以此纠正疾病,提升预后及生活质量。脑出血患者由于脑部受到血肿组织压迫,易导致机体产生炎性反应,造成神经功能损伤及继发性脑水肿,加之手术过程中,创伤性刺激使机体释放大量炎症因子等,进一步影响患者生活质量及预后[2]。因此,脑出血手术治疗方式的选择是影响患者日常生活能力的关键。鉴于此,本研究主要讨论了不同术式治疗脑出血的安全性及其对神经缺损、炎性反应的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2018年1月-2019年12月广州医科大学附属惠州医院收治的92例脑出血患者的病历资料。纳入标准:影像学确诊为脑出血;病程<24 h;符合文献 [3]《中国脑出血诊治指南(2014)》中针对脑出血诊断标准;病历资料完整。排除标准:合并心肝肾功能障碍;认知及精神障碍;免疫功能及凝血功能障碍;创伤性脑出血。根据治疗差异分为观察组和对照组,各46例。观察组男女分别为26、20例;年龄 45~72岁,平均(63.66±2.01)岁;病程 2~8 h,平均(5.21±0.78)h;血肿量:15~26 ml,平均(19.32±2.14)ml;出血部位:脑叶、丘脑、小脑、壳核分别为6、14、2、24例。对照组男女分别为22、24例;年龄47~75岁,平均(64.15±2.15)岁;病程 2~7 h,平均(5.19±0.81)h;血肿量:15~25 ml,平均(19.62±2.28)ml; 出血部位:脑叶、丘脑、小脑、壳核分别为7、15、2、22例。两组基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法

两组术前均予以脱水、降颅压、血糖、血压控制等相关干预,予以全麻。

对照组实施开颅血肿清除术治疗,首先标记血肿位置,并沿标记位置逐级切开头皮、颞肌,颅骨打开后形成颅骨减压窗,切开硬脑膜,随后予以血肿穿刺定位,切开脑皮层逐步向深部清除血肿,血肿清除后,观察是否发生活动性出血,若未发生,实施常规引流、监测颅压,逐层缝合,术毕。

观察组实施微创颅内抽吸术治疗,首先通过影像学检测确定出血部位、大小,以此作为指导,采用颅锥予以近血肿头皮垂直穿刺,穿刺深度为硬膜下2.1 cm处,穿刺过程中,需避免头皮重要功能区、硬膜动脉、静脉窦功能区、重要静脉等部位;利用穿刺针穿刺颅脑血肿,并将5 ml注射器于针芯取出后接入,并于其侧接入引流管,实施颅内血肿抽吸,每6小时于血肿腔内注射尿激酶与生理盐水混合液。两组术后3 d均予以开放性引流,此过程中,密切关注引流物状态及血肿物状态。

1.3 观察指标及评价标准

(1)炎性反应:分别于两组术前、术后采集两组空腹静脉血 5 ml,并以 3 000 r/min 速率实施 15 min快速离心处理,并针对白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-8(IL-8)及肿瘤坏死因子-α(TNF-α)予以酶联免疫吸附法(试剂盒厂家:浙江伊利康生物技术有限公司)检验,C反应蛋白(CRP)予以全自动生化分析仪检测,检测过程严格根据试剂盒步骤进行。(2)神经功能、日常生活能力:分别于术前及术后2周评估两组神经功能、日常生活能力,神经缺损情况主要采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)予以评估,总分为42分,正常为0~1分,轻度损伤2~4分,中度损伤为5~15分,中-重度损伤16~20分,重度损伤为21~42分;神经功能与分值呈反比。日常生活能力主要采用日常生活能力评分表(ADL)进行评估,总分为100分,0~20分为极严重功能障碍;21~40分为严重功能障碍;41~60分为中度功能障碍;>60分为轻度功能障碍,生活基本可自理;生活能力与分值呈正比[4]。(3)安全性:比较两组术后并发症,包括颅内感染、肺部感染。

1.4 统计学处理

数据分析采用SPSS 19.0软件包,符合正态性的计量资料计量资料以(±s)表示,采用独立样本t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组炎性反应比较

术前,两组CRP、TNF-α、IL-6、IL-8水平比较差异均无统计学意义(P>0.05),术后,两组CRP、TNF-α、IL-6、IL-8水平均提高,观察组CRP、TNF-α、IL-6、IL-8水平均低于对照组(P<0.05),见表 1。

表1 两组炎性反应比较(±s)

表1 两组炎性反应比较(±s)

*与本组术前比较,P<0.05。

组别 TNF-α(ng/L)CRP(mg/L)IL-6(pg/ml)IL-8(pg/ml)术前 术后 术前 术后 术前 术后 术前 术后观察组(n=46) 35.65±5.23 50.23±7.52* 11.36±1.01 16.25±2.01* 16.52±1.32 52.32±2.66* 82.31±8.78 154.26±20.11*对照组(n=46) 35.47±5.36 66.96±7.89* 11.63±1.11 25.26±2.32* 17.01±1.62 78.65±2.69* 80.01±8.99 187.01±21.01*t值 0.163 10.410 1.220 19.908 1.590 47.205 1.241 7.645 P值 0.871 0.000 0.226 0.000 0.115 0.000 0.218 0.000

2.2 两组神经功能、日常生活能力比较

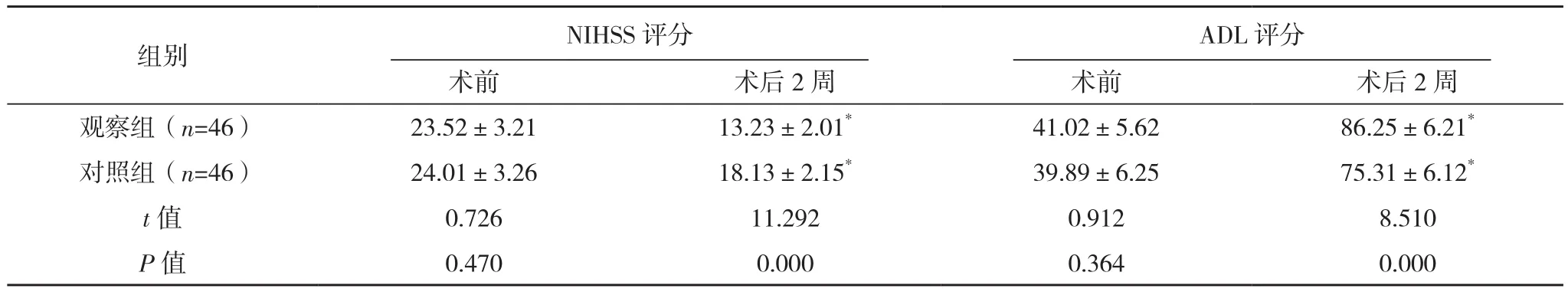

术前,两组NIHSS、ADL评分比较差异均无统计学意义(P>0.05),术后2周,两组NIHSS评分均降低,ADL评分均升高,观察组NIHSS评分低于对照组,ADL评分高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组神经功能、日常生活能力比较[分,(±s)]

表2 两组神经功能、日常生活能力比较[分,(±s)]

*与本组术前比较,P<0.05。

组别 NIHSS评分ADL评分术前 术后2周 术前 术后2周观察组(n=46) 23.52±3.21 13.23±2.01* 41.02±5.62 86.25±6.21*对照组(n=46) 24.01±3.26 18.13±2.15* 39.89±6.25 75.31±6.12*t值 0.726 11.292 0.912 8.510 P值 0.470 0.000 0.364 0.000

2.3 两组安全性比较

观察组颅内感染、肺部感染分别为0、1例,对照组分别为3、5例,观察组并发症发生率低于对照组(χ2=4.434,P=0.035)。

3 讨论

开颅血肿清除术在脑出血的治疗过程中,应用效果显著,但由于其创伤大、恢复慢、并发症风险大,因此应用价值受限。微创颅内抽吸术治疗过程中,在予以血肿清除过程中,降低颅内压,促进血液循环,降低脑水肿及并发症发生风险性,同时具有术时短、创伤小、易恢复、出血量少的特点,于脑出血治疗过程中应用逐渐广泛。

本研究结果显示,术后,观察组CRP、TNF-α、IL-6、IL-8水平均低于对照组(P<0.05)。此结果与袁淼等[5]相关研究结果类似。说明脑出血手术治疗过程中均会对机体产生创伤刺激,诱发炎症因子水平的异常升高,但与开颅血肿清除术相比,微创颅内抽吸术对机体刺激性更弱,可降低机体炎症因子水平的异常升高[6]。分析原因在于,手术是临床常见的创伤性治疗形式,治疗过程中,机械性刺激会诱发机体释放大量炎症因子,导致机体炎症因子水平的异常升高,而与开颅血肿清除术相比,微创颅内抽吸术治疗过程中,对脑组织损伤小,破坏性低,因此,可最大程度缓解患者因机械性刺激产生的异常炎性反应[7-8]。本研究结果显示,术后2周,观察组NIHSS评分低于对照组,ADL评分高于对照组(P<0.05)。说明脑出血治疗中,与开颅血肿清除术相比,微创颅内抽吸术提升神经功能及日常生活能力效果佳。分析原因在于,微创颅内抽吸治疗过程中,仅通过头皮穿刺方式予以血肿清除,对机体的应激性刺激小,有效降低对脑组织的创伤性影响,在解除毒副作用及血肿压迫的基础上,可进一步稳定炎症因子水平所致的连锁反应,改善神经功能缺损,提升日常生活能力[9-10]。本研究结果显示,观察组并发症发生率明显低于对照组(P<0.05)。说明脑出血治疗中,与开颅血肿清除术相比,微创颅内抽吸术安全性更高[11]。分析原因在于,与开颅血肿清除术相比,微创颅内抽吸术更具微创性,治疗过程中,仅需穿刺针穿刺抽吸清除血肿,清除效果良好,且脑组织损伤及感染风险性较低,促进康复,提升安全性及预后[12]。

综上所述,脑出血患者予以微创颅内抽吸术治疗可进一步降低机体应激性,稳定炎性反应,提升神经功能及日常生活能力,具备较高安全性,临床应用价值较高。